急性腦梗死患者側支循環的形成情況與相關影響因素分析

王 磊,方長水,劉偉靜,郭駿杰,程 立

(1.鳳陽縣中醫院醫學影像科;2.鳳陽縣中醫院內二科;3.鳳陽縣中醫院急診科,安徽滁州 233100)

急性腦梗死(acute cerebral infarct, ACI)為臨床常見疾病,主要發病機制為急性腦動脈狹窄或閉塞,多伴隨腦動脈側支循環的建立、開放,而側支循環的形成可維持腦功能正常活動,通過監測側支循環的形成情況可為指導臨床治療與預測ACI預后提供幫助[1]。但有研究指出,側支循環的建立個體差異較大,且其代償受多種因素的影響,包括糖尿病、心臟病、高血壓、高脂血癥、腦動脈狹窄、神經功能缺損程度等[2]。如何識別這些因素并促進側支循環的開放對于改善ACI患者臨床預后意義重大,但目前尚無統一定論。基于此,本研究旨在進一步分析ACI患者側支循環的形成情況與相關危險因素,以期為患者的臨床診治提供參考,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析2019年1月至2021年1月于鳳陽縣中醫院就診的80例ACI患者的臨床資料,根據頭頸部磁共振血管造影(MRA)檢查結果分為無側支循環組(35例)、有側支循環組(45例)。納入標準:符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2018》[3]中關于ACI的診斷標準,且為首次發病者;行頭頸部MRA檢查確診者;臨床資料完整者。排除標準:出血性腦血管病者;病程>2周者;伴有嚴重器質性疾病、造血系統、免疫系統疾病者;伴房顫、風心病等易致腦血管心源性血栓疾病者。本研究已經鳳陽縣中醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 方法①所有納入患者均行頭頸部MRA檢查,以磁共振成像系統[西門子(深圳)磁共振有限公司,型號:MAGNETOM Amira]進行檢查,評估并記錄其側支循環形成情況,一級側支循環包括前、后交通脈,二級側支循環包括軟腦膜側支和眼動脈,依據有無側支循環形成分為無側支循環組、有側支循環組。②收集兩組ACI患者臨床資料并進行單因素分析,包括年齡、性別、體質量指數(BMI)、腦血管狹窄程度[參照北美癥狀性頸動脈狹窄判定法[4]評估,狹窄率=(1 - 狹窄血管管徑/狹窄遠端正常血管管徑)×100%,狹窄率<49%為輕度狹窄,狹窄率為49%~69%為重度狹窄,狹窄率為70%~99%為重度狹窄,狹窄率為100%為完全閉塞]、短暫性腦缺血發作史、高血壓史、糖尿病史、高血壓合并糖尿病史、冠心病史、后循環病變、前循環病變、實驗室指標[總膽固醇(TC)、三酰甘油(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、白細胞計數(WBC)、血小板計數(PLT)、血漿纖維蛋白原(FIB)、同型半胱氨酸(Hcy)]等。③以多因素Logistic回歸分析法分析影響ACI患者側支循環形成的影響因素。

1.3 觀察指標①記錄ACI患者側支循環的形成情況。②收集對比兩組患者的臨床資料并進行單因素分析。③采用多因素Logistic回歸分析法分析影響ACI患者側支循環形成的因素。

1.4 統計學分析采用SPSS 21.0統計軟件進行數據處理,計數資料以[ 例(%)]表示,行χ2檢驗;計量資料以(±s)表示,行t檢驗;以多因素Logistic回歸分析法分析影響側支循環形成的影響因素。以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 ACI患者側支循環的形成情況80例ACI患者中有側支循環形成者占比為56.25%(45/80),無側支循環形成者占比為43.75%(35/80)。

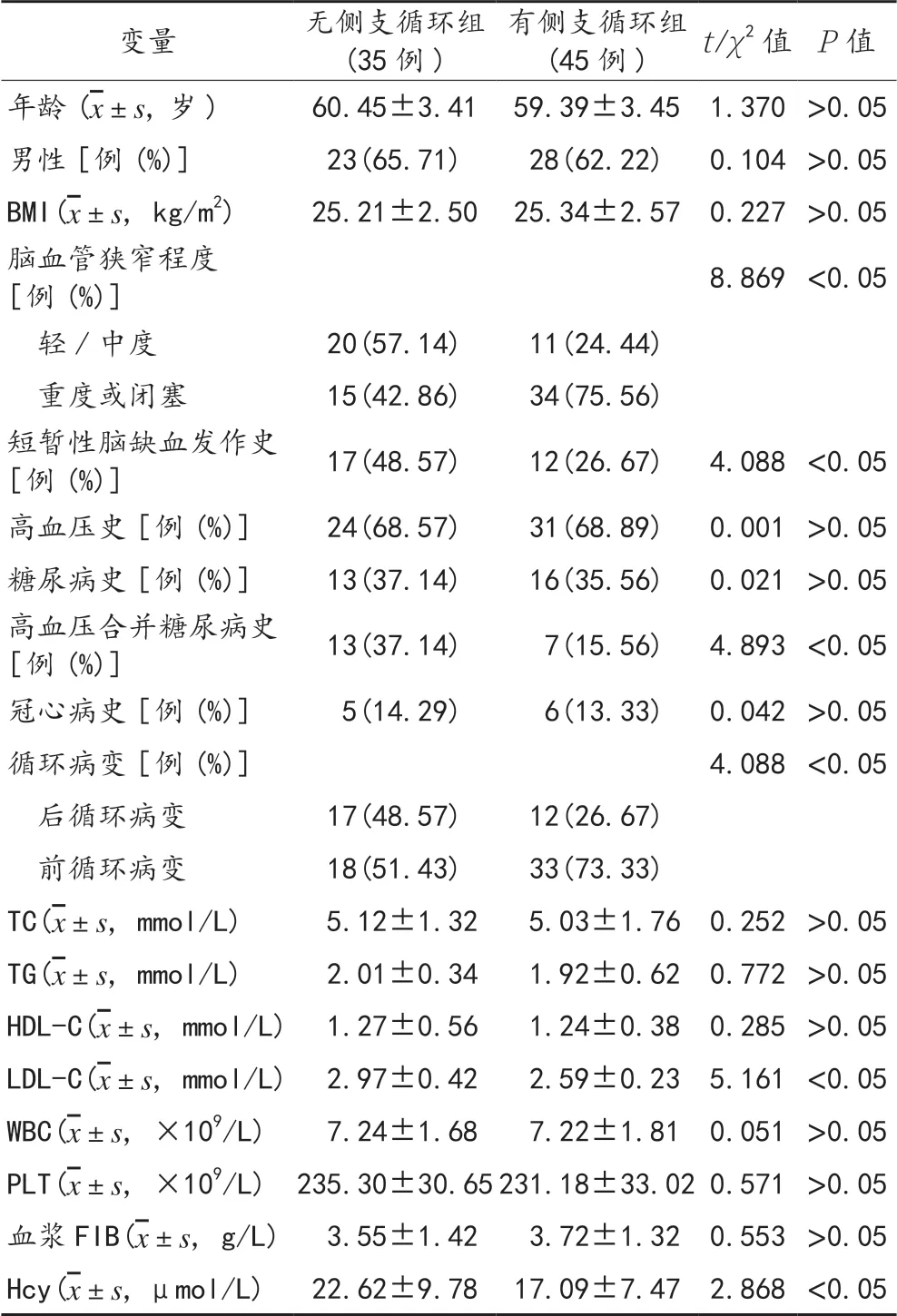

2.2 ACI患者側支循環形成的單因素分析有側支循環組患者有短暫性腦缺血發作史、高血壓合并糖尿病史、后循環病變者占比及血清LDL-C、Hcy水平均顯著低于無側支循環組,腦血管狹窄程度為重度或閉塞者占比顯著高于無側支循環組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 ACI患者側支循環形成的單因素分析

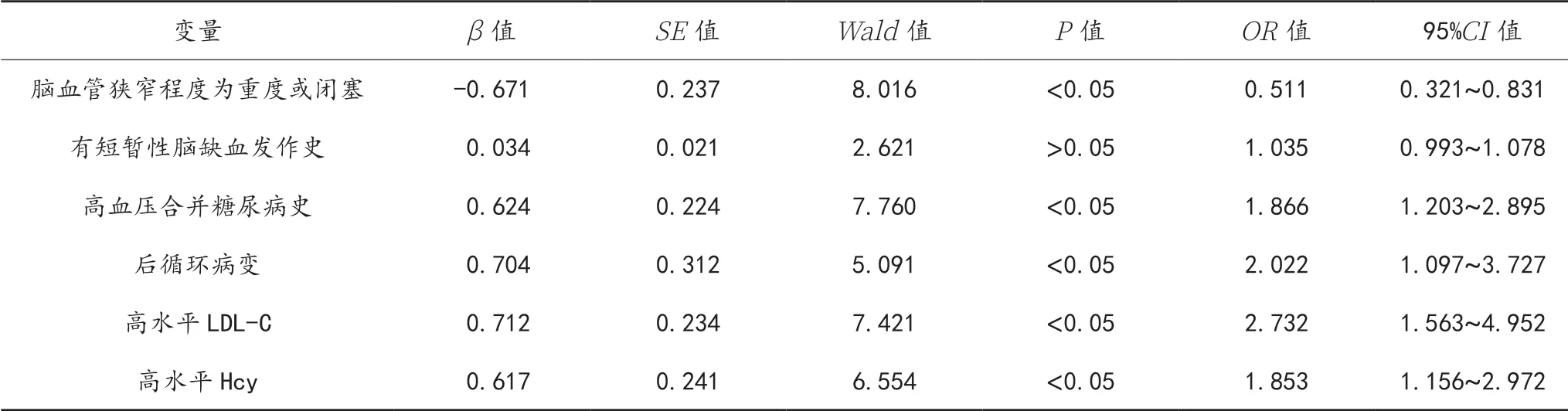

2.3 ACI患者側支循環形成的多因素Logistic回歸分析經多因素Logistic回歸分析結果顯示,腦血管狹窄程度為重度或閉塞為影響ACI患者側支循環形成的保護因素(OR= 0.511);高血壓合并糖尿病史、后循環病變、高水平LDL-C、Hcy為影響ACI患者側支循環形成的危險因素,差異均有統計學意義(OR= 1.866,2.022,2.732,1.853,均P<0.05),見表2。

表2 ACI患者側支循環形成的多因素Logistic回歸分析

3 討論

ACI患者若無側支循環形成或側支循環形成不良,容易導致腦組織產生不可逆改變,從而擴大梗死面積,加重病情;相反,側支循環形成后,可穩定ACI患者腦血流量,減輕缺血對腦組織的損傷,延長缺血半暗帶存活時間,進而改善其預后。本研究中80例ACI患者中無側支循環形成者占比可達43.75%。因此,分析影響ACI患者側支循環的形成情況及其相關危險因素,對于改善患者臨床預后至關重要。

本研究通過對比分析有、無側支循環ACI患者的臨床資料發現,腦血管狹窄程度為重度或閉塞為ACI患者側支循環形成的保護因素;高血壓合并糖尿病史、后循環病變,以及高水平LDL-C、Hcy為影響ACI患者側支循環形成的危險因素,分析其原因可能為:腦動脈狹窄加重或閉塞易抑制軟腦膜側支重塑,因此,需更多的側支循環代償,以滿足腦部血氧供應,進而促進側支循環的形成;而腦血管狹窄程度為輕/中度時多可依靠自身彈性調節、體液調節、神經調節等,進而維持ACI患者血液灌注量;高水平LDL-C可促進脂質沉積、動脈硬化形成,導致血管內皮素水平增高而增加血管收縮,不利于側支循環的形成,故為影響側支循環形成的危險因素[5-6]。長期高血糖水平刺激可使ACI患者體內膠原蛋白、血管結構蛋白出現非酶性糖基化,促進毛細血管、小動脈內皮細胞增生,增厚內膜、基底膜,可進一步促進動脈粥樣硬化的發生、發展;同時合并高血壓的刺激可對血管內皮功能產生雙重損害,嚴重影響血管生成、重塑等,從而影響側支循環的形成[7]。張岐平等[8]研究指出,后循環病變時,側支循環的建立主要為后交通動脈與軟腦膜動脈,而大腦中動脈向后循環供血區建立的吻合支主要為軟腦膜側支,當后循環大血管閉塞可導致ACI患者的預后變差。同時,高水平Hcy則可通過釋放大量氧自由基與過氧化物來抑制人體抗氧化機制,參與氧化應激反應,進而損傷血管內皮細胞功能,導致平滑肌細胞、內皮細胞重塑、增殖障礙,不利于側支循環形成,也是心腦血管疾病形成的危險因素之一[9]。

綜上,腦血管狹窄程度為重度或閉塞可促進ACI患者側支循環的形成,而高血壓合并糖尿病史、后循環病變,以及高水平LDL、Hcy會影響患者側支循環的形成,臨床可通過監測并控制上述指標變化以促進ACI患者側支循環的建立,進而改善預后。