舞蹈也是地方文化史的一部分

摘 要:舞蹈是人類文化、藝術(shù)寶庫中相當(dāng)重要的組成部分,但是由于舞蹈本身具有的非物質(zhì)性特征,也由于傳統(tǒng)博物館學(xué)的認(rèn)識和布展條件的限制,導(dǎo)致舞蹈藝術(shù)和歷史的重要性在大多數(shù)地方博物館沒有得到相應(yīng)的體現(xiàn)。文章對造成這種局面的原因進(jìn)行研究,對舞蹈對于地方文化、歷史承載的意義,博物館在發(fā)掘、整理、保護(hù)、傳承地方舞種、舞蹈文化方面可以發(fā)揮的作用進(jìn)行了闡述,歸納了地方性舞蹈在博物館學(xué)方面的研究原則以及如何利用館藏和現(xiàn)代技術(shù)更好地進(jìn)行舞蹈文化和歷史的布展進(jìn)行了深入探討。

關(guān)鍵詞:舞蹈文化;舞蹈歷史;地域文化;地方博物館

博物館是通過陳列和展覽來反映傳統(tǒng)文化價值的變化和延續(xù),征集、保護(hù)、研究、傳播并展出人類及人類環(huán)境的物質(zhì)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的機(jī)構(gòu)。地方博物館雖然在知名度、藏品的數(shù)量和質(zhì)量等方面無法與國家級、省級博物館相媲美,但依然可憑借特色藏品、地域文化和地方歷史成為所在地區(qū)的文化中心,展示、宣傳所在地區(qū)文化、歷史和民俗的窗口。通常來說,現(xiàn)在的地方博物館的展覽內(nèi)容涵蓋本地的歷史沿革、特殊的地理環(huán)境演變、地方出土文物、民間文化和習(xí)俗、具有地方代表性的物產(chǎn)以及主題展覽等。而作為人類文明最早的藝術(shù)表現(xiàn)形式,用身體解碼文化、感悟歷史、傳承文明的舞蹈這一地域特性很強(qiáng)的非物質(zhì)遺產(chǎn),除了在少數(shù)民族地區(qū)外,大多數(shù)地方博物館的展廳里卻鮮有可見。

1 地方博物館舞蹈藝術(shù)缺失溯源

博物館作為典藏人文自然遺產(chǎn)的文化教育機(jī)構(gòu),美育在其定位與功能上應(yīng)是顯性的。那為何大多數(shù)地方博物館會缺位于舞蹈藝術(shù)及其歷史展示?究其原因,筆者認(rèn)為主要有三:一是傳統(tǒng)博物館學(xué)對舞蹈在記載歷史和文明傳播方面的重要性重視不夠。舞蹈作為一種人類動作的動態(tài)藝術(shù),在歷史的進(jìn)程中會不斷演化,不同的舞者在詮釋上也有區(qū)別,往往被認(rèn)為不如文字具有固定的時代屬性,具有一定的隨機(jī)性。即便是在詩歌黃金時代的唐朝,雖以舞蹈為描寫主題的名詩人不在少數(shù),如白居易(72首)、李白(53首)、王建(42首)和杜甫(35首),后世相關(guān)研究文章也不少,內(nèi)容也較為廣泛而深入,但以博物館立場難以將相關(guān)舞蹈藝術(shù)的生態(tài)演化進(jìn)行多角度審視和展示,如何從文字抽象為舞蹈形象,以地方博物館一己之力難以為之。二是舞蹈是一種用身體來承載精神和觀念的藝術(shù),與繪畫、音樂等比較而言相關(guān)文獻(xiàn)較少,也很難用靜態(tài)的文字和固定格式的繪畫表達(dá)出整個古代舞蹈藝術(shù)的具體動作結(jié)構(gòu)、舞樂結(jié)合的精美,較難考據(jù)古代舞蹈動作的形態(tài)、動作的銜接和編舞特點(diǎn)。三是地方博物館限于人力、物力和財力,多采用傳統(tǒng)布展手段,展示舞蹈藝術(shù)和舞蹈史有一定困難。傳統(tǒng)博物館學(xué)重實(shí)物展覽,對于非物質(zhì)性的藝術(shù)形式,比如舞蹈,除了器物造型或相關(guān)器物上的紋飾等,很難采用更為豐富的手段進(jìn)行共時和歷時上的有效表述。

然而,舞蹈不只是舞蹈藝術(shù)的非物質(zhì)載體,更是地域民族融合和文化的演進(jìn)史。地方舞蹈的歷史演進(jìn)是一個非常復(fù)雜的歷史過程,既有歷時的流變又有共時的更替,既有多元的本源又有多樣的形態(tài),并且各種形態(tài)之間的承接與流變又是多向交融、縱橫交錯的。由于地理差異、地形分隔和本土歷史的獨(dú)特性,每個地方都會形成在中國主流文化大框架內(nèi)卻又具有鮮明地方特色的舞蹈形式。除了民族舞蹈外,每個特定地域又具有更加多樣性的民間鄉(xiāng)土舞蹈和戲曲舞蹈等形式。比如筆者所在的河北滄州地區(qū)就有落子、踩寸子、推燈、秧歌、泊頭小竹馬、滄縣獅舞、黃驊麒麟舞、大鼓等多種地方舞種,很多舞蹈受到滄州本地武術(shù)和雜技的影響,具有難度大、動作飄逸的特點(diǎn)。很多舞蹈用肢體動作、編舞和配樂記錄了歷史上曾經(jīng)的圖騰崇拜、生殖崇拜、勞動場面、祭祀、戰(zhàn)爭場面、先人的豐功偉績以及他們遭遇的苦難。雖然舞蹈本身是不斷演化的,但是每個動作、手勢、眼神都有含義,歷史在其中打下了深深的烙印,可以說傳統(tǒng)的民族舞蹈就是一部民族歷史和文化發(fā)展的活化石。因此,對地方民族舞蹈進(jìn)行解構(gòu)其實(shí)也就是對地方文化史的進(jìn)一步解讀,對于豐富地方的民族歷史文化具有重要的價值。對地方舞蹈史的歷史研究又極大地豐富了地方舞蹈本身的文化內(nèi)涵,對于提升、宣傳、推廣地方舞蹈都有積極的作用。

2 博物館在地方舞蹈史研究方面有所為有所不為

地方舞蹈史的研究主要是對舞蹈中包含的民族意識的研究,應(yīng)該是置身于舞蹈美學(xué)、人類學(xué)、民俗學(xué)、社會學(xué)等的跨學(xué)科研究。地方綜合性博物館作為對傳統(tǒng)文化進(jìn)行征集、保護(hù)、傳播為主要社會功能的機(jī)構(gòu),擁有相對完善的部門和專業(yè)研究團(tuán)隊,有進(jìn)行展示的硬件優(yōu)勢,有地方性政策的支持,在進(jìn)行跨學(xué)科、跨部門、需要協(xié)調(diào)地方資源方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢,必然在收集、整理、保護(hù)、研究、展示地方傳統(tǒng)舞蹈方面發(fā)揮不可替代的作用。滄州博物館在這方面做了不少有益的嘗試,其聯(lián)合市屬各區(qū)縣的宣傳、文化、考古、群眾藝術(shù)等部門和機(jī)構(gòu)對本地以京杭大運(yùn)河為文化主線的地方傳統(tǒng)舞蹈及其歷史進(jìn)行了收集整理、深度挖掘。對于研究成果的集中展示又進(jìn)一步豐富了博物館展覽的多樣性,也可以為館藏的部分藏品賦予新的生命和文化內(nèi)涵,表現(xiàn)形式更加生動有趣,使博物館觀眾感受到地域文化的博大精深。

首先,進(jìn)行歷史研究必須還原其原貌。“歷史不是任人打扮的少女”,必須堅持通過客觀、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯空厩逶矗闱宄璧甘费葸M(jìn)的來龍去脈。要注意“孤證不立”,采用對文獻(xiàn)、文物、田野互證的“三重證據(jù)法”進(jìn)行印證等史學(xué)界恪守的科學(xué)方法。歷史上對舞者肢體動作進(jìn)行描述的史書、文獻(xiàn)資料和實(shí)物證據(jù)相對于別的藝術(shù)史研究來說是比較少的,所以對滄州沿線舞蹈文化進(jìn)行整理時,不僅要研究文獻(xiàn)資料和文物,還要研究“活態(tài)”的現(xiàn)存地方舞蹈本身。對掌握的資料進(jìn)行篩選、甄別時要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度,注意把文獻(xiàn)、實(shí)物史料與口述史料嚴(yán)格區(qū)分開,在成果形式上賦予它們不同的形式。在“活態(tài)”地方舞蹈研究方面,更應(yīng)該注重保留舞蹈本身的原生態(tài),盡量避免歌舞團(tuán)等專業(yè)編舞按照現(xiàn)代舞蹈的審美傾向去改變地方民間舞蹈的本來面目。其次,要以一種宏觀的文化學(xué)研究視野來研究,不是“就舞論舞”“就舞寫史”的單一研究,而是將舞蹈置于人類社會生活、社會文化環(huán)境中進(jìn)行廣闊的文化學(xué)視野的整體性考察,對舞蹈的文化學(xué)、民俗學(xué)、考古學(xué)、文學(xué)、宗教學(xué)、人類學(xué)和藝術(shù)學(xué)屬性進(jìn)行多向性整體研究。廣泛性意味不但要對地方主要舞種進(jìn)行研究,更要對小眾、瀕臨失傳的舞種進(jìn)行搶救性發(fā)掘、整理、記錄和研究,如果不采取這些措施,在現(xiàn)在文化同一性趨勢越來越迅速的時代,這些記錄我們曾經(jīng)多元文化的符號可能很快就會消失殆盡。

3 舞蹈如何在地方博物館中展示

舞蹈作為一種特殊的藝術(shù)形式,既依賴舞蹈演員肢體動作表現(xiàn),又需要舞蹈音樂帶來節(jié)奏韻律和氛圍。它和音樂一樣,與傳統(tǒng)的文物展示不同,其本身具有非物質(zhì)形態(tài)的特征,在展示方面有一定困難。但現(xiàn)在隨著信息技術(shù)的飛速進(jìn)步,對舞蹈的展示也具有更多的表現(xiàn)形式。

3.1 包含舞蹈內(nèi)容的文物實(shí)體

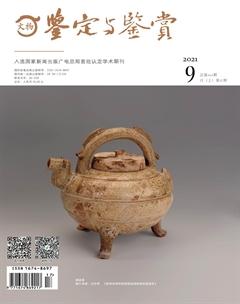

不少地方博物館的藏品都能找到舞蹈的元素,如舞蹈陶俑、石刻雕塑和繪有舞蹈場面的瓷器、織物、古畫、壁畫以及裝飾有舞蹈場面紋飾的器物等。例如,滄州博物館收藏的戰(zhàn)國舞人刻紋橢桮宴樂圖拓片(圖1),生動展現(xiàn)了戰(zhàn)國時期祭祀儀式上眾多巫師在各種樂器的伴奏下表演巫舞,溝通人神,祈禱風(fēng)調(diào)雨順、天下太平的情景。滄州市獻(xiàn)縣唐朝墓葬中出土的舞俑、樂俑身姿婀娜,造型優(yōu)美,呈現(xiàn)的是唐代國泰民安、經(jīng)濟(jì)繁榮的景象(圖2)。通過舞蹈史的布展,可以賦予這些本來普通的藏品具有更豐富的文化內(nèi)涵和審美價值。

3.2 與傳統(tǒng)舞蹈有關(guān)的古代典籍、地方志

在很多古代典籍中都有關(guān)于歌舞場面的圖文記載。由于很多舞蹈已經(jīng)失傳,文字記載是最為可靠的考古證據(jù),可以印證舞蹈史的發(fā)展歷程,因此,要高度重視收集、整理、研究古籍、地方志中的相關(guān)記載內(nèi)容并陳列出來。

3.3 舞者使用的服裝、配飾、道具、伴奏用的樂器、舞美

作為地域性文化的集中展示者,舞者的服裝、配飾一般都達(dá)到了傳統(tǒng)服飾的最高工藝水平和審美品位(圖3),堂皇華麗,工藝復(fù)雜,服裝上裝飾的紋路和圖案都有歷史的傳承和豐富的文化內(nèi)涵。大多數(shù)民族舞蹈的服飾是根據(jù)節(jié)日或者婚禮盛裝改進(jìn)而來,舞蹈道具通常是由祭祀用品、勞動用具、武器等演化而來,具有很高的民俗研究價值。很多舞種有豐富且特別的妝容和面具作為藝術(shù)造型。絕大多數(shù)舞蹈表演離不開舞樂提供的節(jié)奏和旋律,演奏舞樂的樂器同樣具有濃烈的地域特點(diǎn),都具有形制特別、材料考究、加工工藝復(fù)雜、紋飾精美的特點(diǎn),有很強(qiáng)的實(shí)用性和豐富的藝術(shù)研究價值。

3.4 通過現(xiàn)代聲光電技術(shù)展現(xiàn)舞蹈

現(xiàn)在全景液晶、投影、3D投影技術(shù)已經(jīng)在各博物館得到了普及和運(yùn)用,滄州博物館把收集整理的地方性舞蹈的影像資料通過精心剪輯、配樂,加上旁白和文字注釋,形成精美的數(shù)字化舞蹈影像,通過技術(shù)手段展現(xiàn)出來,很多觀眾特別是年輕觀眾通過展覽對本地的舞蹈文化有了系統(tǒng)和直觀的了解。而方興未艾的交互模式,使觀眾參與其中,提高趣味性,更加寓教于樂。

3.5 定期舉辦地方傳統(tǒng)舞蹈表演

舞蹈歸根結(jié)底是舞者進(jìn)行肢體動作表演、表情控制、編舞和舞樂、舞美結(jié)合的藝術(shù)形式,只有進(jìn)行現(xiàn)場展示,觀眾才能從舞者生動的闡釋中體驗(yàn)到舞蹈風(fēng)姿流韻的藝術(shù)之美,感悟到舞蹈中的豐富文化內(nèi)涵。因此,在展區(qū)設(shè)置了舞蹈展示平臺,配備相應(yīng)的音響和燈光設(shè)備,定期舉辦本地域內(nèi)各種舞蹈的展演,也可邀請兄弟地市的舞蹈團(tuán)隊展現(xiàn)不同地域的高品質(zhì)舞蹈文化,開闊人民群眾的眼界,豐富大眾文化生活。

此外,作為藝術(shù)史的展示,舞蹈布展應(yīng)堅持藝術(shù)性原則,在布展的藝術(shù)性設(shè)計方面要求高于別的類型展覽,追求卓越的藝術(shù)體驗(yàn)。色調(diào)、對稱、材質(zhì)等決定了藝術(shù)效果的層次,尤其要注重觀眾對舞蹈美感的感受和效果,使其身臨其境,產(chǎn)生共鳴。布展應(yīng)該全面、全景式地展現(xiàn)地方舞蹈的現(xiàn)狀和發(fā)展歷史,真正保護(hù)好、繼承好、弘揚(yáng)好地方傳統(tǒng)文化。地域文化不但包含舞蹈,還有文學(xué)、音樂、繪畫、書法等藝術(shù)門類。舞蹈文化在當(dāng)?shù)匚幕芯哂写硇浴?biāo)志性地位的地方博物館可以單獨(dú)設(shè)立展廳;舞蹈文化相對薄弱的地方也可以跟音樂、繪畫等藝術(shù)門類放在綜合性藝術(shù)展廳內(nèi)展出。

4 結(jié)語

博物館作為公共文化服務(wù)體系的重要組成部分,其作用和社會影響力是不言而喻的。截至2020年年底,全國登記備案的博物館5788家,定級博物館1224家,非國有博物館增至1860家,行業(yè)博物館825家。僅2020年一年,全國博物館舉辦2.9萬多個展覽,策劃22.5萬余場教育活動,在采取限流措施的狀況下,仍接待觀眾5.4億人次,其中未成年人觀眾1.3億人次,“到博物館去”成為社會新風(fēng)尚。可以說,我國的博物館類型豐富、主體多元,但博物館發(fā)展不平衡、不充分的問題仍然存在。為此國家文物局提出了“優(yōu)化博物館體系布局”的目標(biāo),針對不同地域、層級、屬性、類型的博物館,明確未來發(fā)展定位,尤其強(qiáng)調(diào)推動博物館特色化發(fā)展,這給地方博物館也提供了更多的發(fā)展乃至競爭空間。北京、西安、大同、南京等地陸續(xù)拉開“博物館之城”建設(shè)大幕,如何在現(xiàn)有的文物資源螺螄殼里做道場,依托文物遺址及文化遺產(chǎn)的特點(diǎn)和資源優(yōu)勢,聚焦不同選題譬如地方舞蹈史做文章成為地方博物館的優(yōu)先級選擇。地方博物館擁有得天獨(dú)厚的美育資源,觀眾可以領(lǐng)略當(dāng)?shù)販嫔5臍v史變遷,感受厚重的文化傳承。也能通過不同的舞蹈藝術(shù)展品,感悟數(shù)百年前甚至數(shù)千年前當(dāng)?shù)氐娜藗儗δ莻€時代“美”的定義、“美”的理解和“美”的追求。這其間不僅有舞蹈文物的歷史之美,也關(guān)涉陳列展覽的設(shè)計之美、建筑的時代之美、文創(chuàng)產(chǎn)品的創(chuàng)意之美。有亮點(diǎn)、有想法、有創(chuàng)意的地方博物館,不妨和觀眾一起,共同迎接博物館藝術(shù)審美時代的來臨。

【作者簡介】王曉娟,女,河北任丘人,本科,館員(中級職稱),研究方向:文物保管、修復(fù)、文物創(chuàng)意設(shè)計研發(fā)。