新型冠狀病毒肺炎血流動力學研究進展

通耀威 謝志毅 王于強 宋云林

2. 102218 北京,清華大學附屬北京清華長庚醫院重癥醫學科

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)是由一種新型冠狀病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)所引起的急性呼吸道傳染性疾病,自2019年12月出現病例以來,目前已在全球220個國家及地區出現疫情,截至2020年12月14日,世界衛生組織報告COVID-19累計確診病例70 829 855例,其中死亡病例1 605 091例,而且仍呈不斷上升趨勢,成為當前最為嚴峻的全球性公共衛生事件[1]。SARS-CoV-2感染造成以肺損傷為主伴有心臟、腎臟等多臟器損傷[2-4],可進展為多臟器功能衰竭,病情復雜易變,血流動力學改變,嚴重威脅患者的生命。由于目前尚缺乏針對性特效治療,對COVID-19重癥患者的管理仍在很大程度上依賴支持治療[5],而血流動力學支持始終貫穿著整個治療過程。針對COVID-19急性呼吸窘迫綜合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)的管理策略中,保守的液體治療是重要的原則[6],同時患者還有心血管及腎臟損傷的風險,所以對患者血管內容量和心功能狀態的監測是非常有必要的,應進行反復及連續的血流動力學評估以指導治療。為了更加充分地認識COVID-19血流動力學,降低重癥和危重癥發病率和死亡率,本綜述將就COVID-19的血流動力學改變、血流動力學監測和血流動力學治療三個方面進行總結。

COVID-19的血流動力學改變

一、血流動力學改變的原因

SARS-CoV-2感染是由于病毒進入人體后與血管緊張素轉換酶(angiotensin converting enzyme,ACE2)結合引起一系列病理損傷[7],ACE2在肺表達(病毒入口,主要靶器官)[8],而且在心肌也是高表達,此外在血管內皮、腎臟和腸上皮中也表達[9],為COVID-19進展為多器官功能障礙提供了機制。造成COVID-19血流動力學改變的可能機制總結為以下五點:①細胞炎癥因子風暴:多項研究表明重癥COVID-19患者血液中,單核細胞去化蛋白-1(MCP-1)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、粒細胞集落刺激因子(G-CSF)、趨化因子-10(IP-10)、C反應蛋白、IL-2和IL-6等炎癥因子水平較輕癥患者顯著升高[10-12],而多種細胞因子迅速大量產生,是引起ARDS和多器官功能衰竭的原因之一。②呼吸衰竭:COVID-19肺損傷病理改變主要呈彌漫性肺泡損傷和滲出性肺泡炎[13],肺泡換氣功能受損,最終引起頑固性低氧血癥,造成全身缺氧狀態。③心血管并發癥:可能與SARS-CoV-2感染引起的心肌損傷和本身合并有心血管疾病患者風險增加有關,表現為急性心肌損傷、爆發性心肌炎、充血性心力衰竭、心律失常和循環衰竭等[14-16],可能機制包括需求性缺血、急性心肌炎、全身炎癥反應、微血管缺血性損傷等有關[17-18]。④凝血功能障礙:由于全身炎癥反應、血小板活化、內皮功能障礙以及淤血,COVID-19患者可能更容易在靜脈和動脈循環中發生血栓性疾病,如彌散性血管內凝血、肺栓塞以及微血管血栓形成等[19-20]。⑤腎功能不全:急性腎損傷(acute kidney injury,AKI)特異性機制,包括SARS-CoV-2與腎臟細胞ACE2受體結合直接造成損傷、腎素-血管緊張素-醛固酮系統失衡、促炎細胞因子升高和微血管血栓形成[4],導致腎臟清除能力減弱。

二、血流動力學改變的表現

COVID-19血流動力學改變以危重型為主,但重型病例也已造成肺損傷導致呼吸困難(缺氧),當無其他基礎疾病和合并癥時,血流動力學尚未改變(代償),但可能發生心肌損傷和心律失常等并發癥[21],易引起血流動力學改變(失代償)導致不良后果,應密切監測生命體征、氧合、心肌標志物水平、感染及其他臨床惡化指標以早期預警,尤其要關注合并有高血壓、糖尿病、冠心病、慢性肺部疾病和腫瘤等基礎疾病的老年患者,當進展為呼吸衰竭、膿毒癥時,及時給予支持性治療,防止向危重型轉化。

對于危重型病例,當機械通氣應用高呼氣末正壓(positive end expiratory pressure,PEEP)時,再加上危重患者常伴有凝血功能障礙引起血管內血栓形成(如肺血栓),導致肺動脈壓升高、右心功能障礙和終末器官(如腎)灌注不足[22-23]。另外,危重患者中有67%會出現休克[24](全身低血壓(收縮壓<90mmHg或平均動脈壓<65mmHg,1mmHg=0.133kPa)、器官灌注不足和細胞氧代謝異常),在現有的病例中觀察到四種類型休克[25]:(1)分布性休克:膿毒血癥是主要原因,同時還伴有細胞因子風暴綜合征,導致血管舒縮功能喪失,外周血管總阻力下降導致血壓下降。(2)心源性休克:COVID-19急性心肌損傷(以肌鈣蛋白水平升高定義)發生率在20%~30%[26-27],原因為心肌缺血、心肌炎、應激性心肌病以及少見的急性斑塊破裂,可表現為單或雙心室衰竭[18],在COVID-19病例中觀察到因心肌炎導致嚴重的左心室衰竭、因肺栓塞或急性肺心病導致右心室衰竭以及ST段抬高型心肌梗死合并心衰和休克[28-29]。(3)梗阻性休克:COVID-19與凝血障礙和血栓形成風險增加有關,盡管有適當的預防和治療性抗凝,仍有一些血栓事件發生,而急性肺栓塞占所有急性血栓并發癥的81%[30],Wichmann等人[31]在對12名因COVID-19死亡的患者進行尸檢發現,急性肺栓塞是其中4名患者的直接死亡原因。在機械通氣時也可能發生動態肺過度充氣或氣胸而導致血流動力學突然惡化[25]。此外,Dabbagh等[32]還報道了1例COVID-19患者因出血性病因而發生心臟填塞。(4)低血容量性休克:可能與攝入不足、發熱引起不感性失水增加和腹瀉等原因相關,另外也可能因擔憂補液加重肺水腫和低氧血癥而輸入不足,此外COVID-19相關凝血功能障礙和抗凝治療使出血成為了一個潛在因素[25]。總之,危重型病例大多合并多器官功能不全綜合征,血流動力學惡化是上述器官功能損傷的共同表現。

三、血流動力學改變的共性與特性

COVID-19與其他病毒性肺炎導致嚴重ARDS的血流動力學改變在一些方面具有很高的一致性,但也有其特性。第一,COVID-19具有ARDS典型的彌漫性肺泡損傷特征以及肺血管廣泛存在血栓形成并伴有微血管病變,但COVID-19肺血管內皮細胞損傷更為嚴重,而且肺泡毛細血管血栓發生率和肺血管新生的程度都遠高于其他病毒性肺炎,微血栓的存在以及新血管形成,導致更不匹配的通氣-血流(V/Q)比,造成難治性低氧血癥[33-34],組織氧需-氧供不平衡;第二,嚴重ARDS易出現肺源性心臟病,因肺泡血管結構破壞和血栓形成,引起肺動脈阻力升高、右心后負荷增加,加之低氧和高碳酸血癥會導致肺動脈收縮,還有機械通氣PEEP的應用等,導致肺動脈壓力升高,進而右心室代償性擴大,室壁張力增加、收縮功能下降,進一步增加左心室壓力,而左心室壓力升高又會影響左心房壓力,導致肺血流回流阻力增加,不僅增加肺水腫風險,又會進一步使右心擴大、左心壓力繼續增加,造成肺與心臟之間的惡性循環。COVID-19具備相同的血流動力學改變,但其進展快速會加重上述改變的程度[35]。第三,COVID-19會攻擊全身各個組織器官,主要是肺臟,但也觀察到小血管中形成清晰的血栓以及脾臟、心臟、肝臟和腎臟中細胞的變性和壞死[36]。其他病毒性肺炎除肺以外,也會造成肺外器官相關病理改變,如急性腎小管壞死、脾淋巴細胞消耗和肝臟損傷等[37],但COVID-19影響血流動力學改變的肺外器官損傷有其特點,如攻擊心肌細胞,造成心肌損傷、心肌收縮抑制,進一步加重肺-心惡性循環;攻擊腎臟細胞,導致腎臟內分泌反應造成鈉水潴留,加重肺血流負荷、造成或加重肺水腫。第四,COVID-19同其他病毒性肺炎一樣,重癥病例常合并有多種類型休克。首先,重癥病例均呈現“細胞因子風暴”[38],多種炎癥介質的釋放最終導致分布性休克;而在升壓藥物維持循環的同時,外周血管阻力升高,又造成梗阻性休克;此外,為了減輕肺水腫常限制液體入量以及使用利尿劑,會造成容量不足引起低血容量性休克。COVID-19重癥患者常合并有心血管、肺等多種基礎疾病,使得血流動力學改變更加復雜多變。最后,COVID-19血流動力學改變相比于其他病毒性肺炎在病程進展上有其特性,需額外關注,但急性重癥病毒性肺炎的血流動力學改變具有共性特點:嚴重低氧血癥、心-肺惡性循環和多臟器功能衰竭。

COVID-19的血流動力學監測

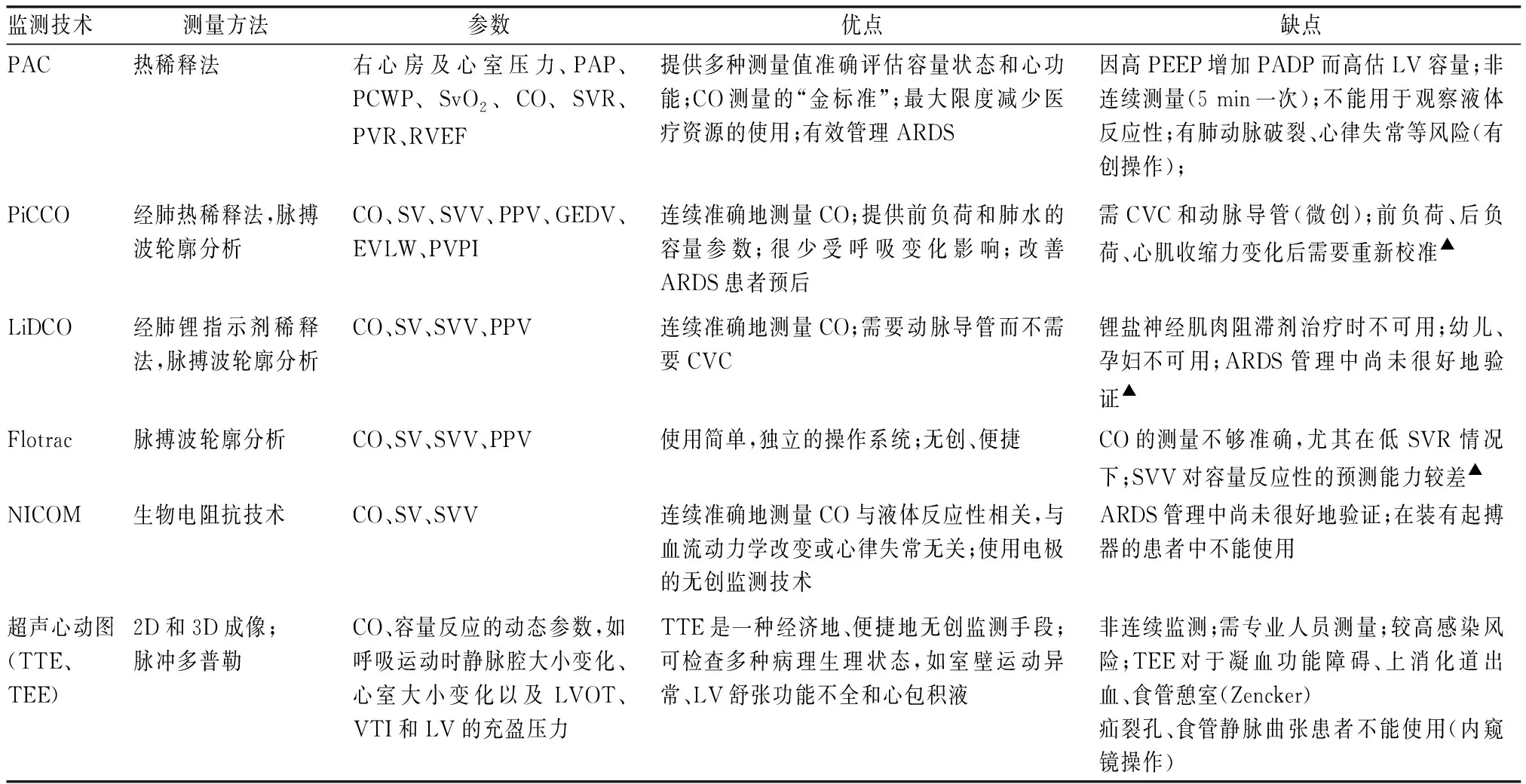

危重型患者可合并休克,必要時需進行血流動力學監測以指導液體管理和血管活性藥物使用,改善組織灌注[13]。表1列出了COVID-19的血流動力學監測技術的測量方法、參數以及優缺點。

表1 COVID-19的血流動力學監測技術

Rozental等[39]認為對于COVID-19患者的血流動力學監測應以PAC作為首選,它可以最大限度地提高監測能力,能夠提供準確評估患者容量狀態及心功能的多種參數,另外還可以減少醫護人員在隔離病區的暴露,減少個人防護物資的消耗。而PiCCO因其微創性,其特點在于還能夠評估前負荷(GEDV)及肺水(EVLW、PVPI),對其優化可以使ARDS患者氧合指數恢復地更快以及減少呼吸機支持時間,可作為替代方案。Evrard[40]和Teran[41]等認為TEE可在重癥患者俯臥位期間(12~16h/d)提供高質量的超聲影像,是有效的血流動力學監測手段,但TEE是經口內窺鏡操作,可能面臨更大的飛沫傳播和病毒接觸的風險,醫務人員需做好防護。而李緒言、杜斌等[42]建議在當前疫情下,不推薦床邊復雜的有創血流動力學監測。條件許可時,可采用超聲多普勒監測等無創、便捷的手段,以正確處理不同類型休克,有助于合理地選用血管收縮藥物。李海潮等[43]也認為,床旁超聲能夠快速、便捷地協助判斷氧合惡化的病因,可結合心臟超聲評估有無心肌損傷導致的左心功能衰竭、高PEEP應用后的急性肺心病等,同時通過觀察下腔靜脈直徑和變異度,可以有效協助容量管理。但在高度傳染性疾病中使用超聲可能會通過受污染的機器傳播感染,與患者的密切接觸增加了感染的風險,醫護人員應做好自身的防護以及對超聲機器的消毒。因此,應根據患者的病情和所處醫療環境選擇最合適的監測手段。我們也期待更加全面地創新技術,以更好地解決在污染的環境中進行監測。

COVID-19的血流動力學治療

重癥血流動力學治療是以血流動力學理論為基礎,根據機體的實時狀態和反應,目標導向的定量治療過程[44]。根據連續及動態的血流動力學監測,積極評估容量狀態及心功能,迅速糾正血流動力學紊亂,是救治危重COVID-19患者的關鍵環節。

一、準確而積極的容量管理策略

COVID-19合并ARDS的肺部主要特征改變為血流動力學紊亂導致的肺水腫,精準的液體管理可減少肺水腫、氣血失調和上皮-間質-內皮單元的進一步傷害,是改善頑固性低氧和減輕進一步肺損傷的重要策略[35]。在尚未出現休克的情況下,采用保守的液體治療達到每天-0.5~-1.0L的液體負平衡[6],當出現血流動力學改變時,應仔細鑒別原因,由于COVID-19患者常為低血容量休克,可先給予恰當液體復蘇,選用具有潛在腎臟保護作用的平衡晶體溶液[45],可參考膿毒癥休克的集束化治療,3 h內給予30mL/kg液體復蘇,復蘇過程中要密切監測氧合變化,以免容量過負荷加重肺損傷[46]。此外,減少重力依賴性血流及肺水分布,以減輕通氣血流比例失調和自我損傷的惡性循環具有重要意義[35]。俯臥位通氣可改善血流分布異常及通氣血流比例失調,對患者的氧合改善及右心障礙起到重要作用。

二、合理使用血管活性藥物

采用問題導向的血流動力學追蹤以明確循環不穩的原因,在充分液體復蘇的基礎上,首選去甲腎上腺素維持平均動脈壓(MAP)≥65mmHg[24]。對于分布性休克,若單用去甲腎上腺素無法達到目標MAP(60~65mmHg),可添加血管加壓素,若在液體復蘇和大劑量去甲腎上腺素情況下,仍有心功能不全和低灌注表現,應給予多巴酚丁胺[24]。對于心源性休克,去甲腎上腺素是首選升壓藥,若經血流動力學監測心輸出量持續嚴重降低伴器官灌注不足,可給予多巴酚丁胺或腎上腺素等正性肌力藥物[47]。在使用血管活性藥物的同時,要密切監測腎功能及尿量、尿色變化,警惕AKI的發生。危重患者往往合并多種類型休克,相互轉化,應進行連續的血流動力學評估,對前負荷、心肌收縮力及后負荷,進行動態、精確地調控[44]。

三、適時機應用機械支持

當危重患者在最優機械通氣條件下(FiO2≥80%,潮氣量6mL/kg理想體重,PEEP≥5cmH2O),且應用保護性肺通氣策略及俯臥位通氣對改善氧合效果不佳,排除禁忌后,應在缺氧造成多器官損傷之前及時啟動體外膜氧合(extracorporeal membrane oxygenation,ECMO)。達下列條件之一即可盡早啟動[13]:①PaO2/FiO2<50mmHg超過3 h;②PaO2/FiO2<80mmHg超過6 h;③動脈血PH<7.25且PaCO2>60mmHg超過6 h,且呼吸頻率>35次/分;④呼吸頻率>35次/分時,動脈血PH<7.2且平臺壓>30cmH2O;⑤合并心源性休克或心臟驟停。此外,連續性腎臟替代治療(continuous renal replacement therapy,CRRT)除部分替代腎臟功能外,還可快速地調整容量狀態至目標值,優化全身血流動力學狀態[44]。應用指針[13]:①高鉀血癥;②嚴重酸中毒;③利尿劑無效的肺水腫或水負荷過多。

總 結

COVID-19不僅會造成呼吸衰竭、ARDS等肺部損傷,還可導致心肌損傷、AKI等心臟、腎臟損傷,嚴重者甚至還會進展為休克、多臟器功能衰竭等不良后果,血流動力學改變是病情加重的關鍵特征。在理解COVID-19血流動力學改變的基礎上,選用最合適的方法進行血流動力學監測,以進行目標導向的定量治療,對挽救患者生命具有重要意義。結合目前國內外疫情的現狀,在如何降低COVID-19病死率方面,對危重患者血流動力學監測及治療應是下一步研究重點。隨著對COVID-19血流動力學的認識逐漸加深以及治療經驗的積累,COVID-19的病死率必然會逐步下降。