基于微觀粒子圖像測速法的微肋陣通道內流場特性研究

劉志剛,董開明,呂明明,季璨,江亞柯

(齊魯工業大學(山東省科學院),山東省科學院能源研究所,山東濟南250014)

引 言

近年來,電子產品正向大功率、小型化、集成化方向發展,對內部散熱提出了更高的要求。隨著微機電系統(MEMS)的發展,微通道換熱器成為研究熱點。眾所周知,微通道換熱器具有更大的面體比和較高的對流傳熱系數,可以滿足高熱通量散熱的需求[1-2]。在微通道中設計微肋,不僅可以增加換熱面積,而且可以增強流體的混合,進而大幅提高換熱能力[3-4]。研究表明,布置微肋的微通道內熱工-水力性能明顯強于常規微通道[5-6],微肋的存在甚至可以使單相傳熱系數與沸騰傳熱相當[2]。因此,微肋陣結構是一種高效的強化換熱結構,在微空間強化換熱方面具有極為廣闊的應用前景。

微肋的排布方式以及幾何尺寸(如水力直徑、肋高和縱/橫向肋間距)均會對微肋陣通道內的流動與換熱特性產生影響,因此學者對不同幾何結構微肋陣內的流動與換熱規律開展了研究[5-15]。Galvis等[5]研究了不同尺寸下錯排微肋陣內的對流換熱過程,得到了微肋陣內的阻力特性和Nusselt數。Liu等[6]測量了不同截面尺寸錯排方形微肋陣通道內的對流換熱特性,基于實驗研究結果給出了流動阻力和Nu的關聯式。魏進家等[9]認為在毛細力作用下微液層在肋間形成對流,進而影響沸騰表面補液速度,可顯著提高臨界熱通量。Zhu等[10]和劉志剛等[11]研究了微肋陣通道內臨界熱通量特性,發現微肋的存在阻止了氣泡的反向流動,推遲了傳熱惡化,提高了臨界熱通量。Woodcock等[12-13]設計了一種Piranha型微肋結構,進一步提升了微肋陣熱沉的散熱熱通量。Lorenzini等[14-15]針對局部熱點散熱問題提出了微肋的變密度排布,為解決微電子器件散熱難題提供了新思路。

微肋周圍流場特性研究有助于進一步認識微肋陣結構內的流動阻力與傳熱規律。圓柱繞流問題是流體力學中一個經典而復雜的過程,研究者對此開展了大量研究[16-19]。粒子圖像測速(PIV)是一種瞬態、非接觸、全場定量測速技術,非常適合于該過程流場的測量[20]。Goharzadeh等[21]利用二維PIV實驗系統研究了直徑為22 mm的單圓柱體周圍的速度場分布,在圓柱尾跡區觀察到了經典的卡門渦街。Oru?等[22]研 究 了 在Re分 別 為3350、6850和10200時直徑為50 mm的圓柱體繞流流場特性,通過對流場的渦量、雷諾應力和湍動能的分析,證明了設置滴狀網結構能夠有效地抑制尾流區旋渦的形成。與單圓柱繞流相比,由于流體的混合程度增強,圓柱群繞流過程更為復雜。Ozturk等[23]利用PIV技術,研究了圓柱直徑為50 mm的管板換熱器模型通道中通過截面形狀為三角形柱體陣列的繞流流場特性。結果表明,柱體尾流區形成馬蹄形渦結構,旋渦的脫落具有準周期性;在相同Re下,柱群通道內的湍動能大于單柱通道,表明其具有更好的換熱性能。

目前對于圓柱繞流問題的實驗研究主要集中于常規尺度,對于微通道內圓柱繞流流場研究相對缺乏。將顯微鏡與PIV系統結合形成的Micro-PIV系統,是近年來研究微通道內柱體繞流流場的高效可視化技術[24-25],研究者開始采用該系統對微通道內的流動過程進行探究[26-27]。本課題組前期已對不同結構微肋陣通道內的流動與換熱特性進行了相關研究[28-30],得到了不同Re下的流動阻力特性與傳熱規律,而關于微肋陣內流體繞流特性以及對傳熱的強化機理認識仍然不夠充分。本文利用Micro-PIV微通道流場測試系統,研究去離子水在Re=50~800范圍內繞流錯排與順排微肋陣流場特性,分析不同Re下微肋陣內流線分布、速度場以及旋渦結構,對于認識微肋強化傳熱機理以及微通道換熱器的設計具有重要意義。

1 實驗系統和方法

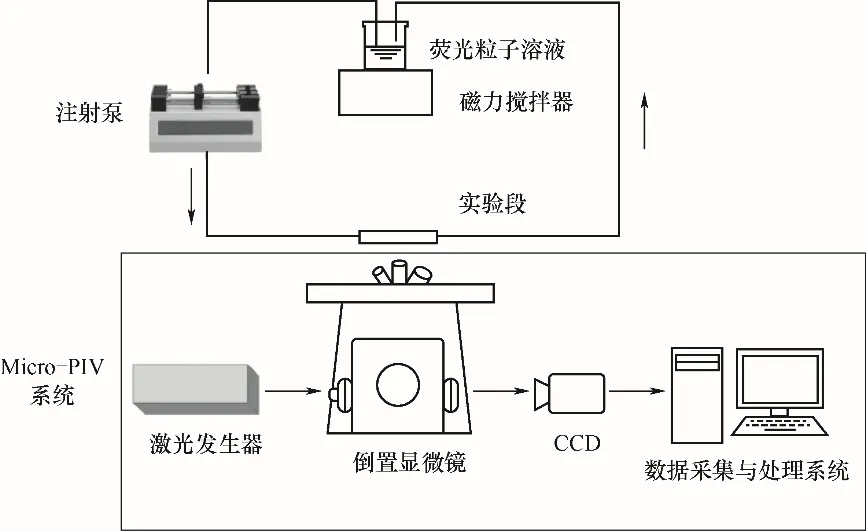

1.1 實驗系統

微肋陣內部繞流流場測量的實驗系統如圖1所示,由注入系統與Micro-PIV系統組成。為了保證測量精度,Micro-PIV系統建立在光學實驗平臺上,系統由放大倍數為4的倒置顯微鏡(OLYMPUSIX73)、YAG激光器(YAG200-15-QTL)、CCD攝像機(PowerView Plus)和激光脈沖同步器(610036)組成,脈沖激光激活熒光粒子,發射波長為610 nm的熒光。實驗過程中使用熒光粒子粒徑為2μm,熒光粒子溶液體積分數為0.3%,實驗用水為去離子水。采用Insight 4G軟件通過同步器控制CCD相機曝光時間和激光時間序列。

圖1 微肋陣內流場測試系統Fig.1 Measurement system of the flow field in micro pin fin arrays

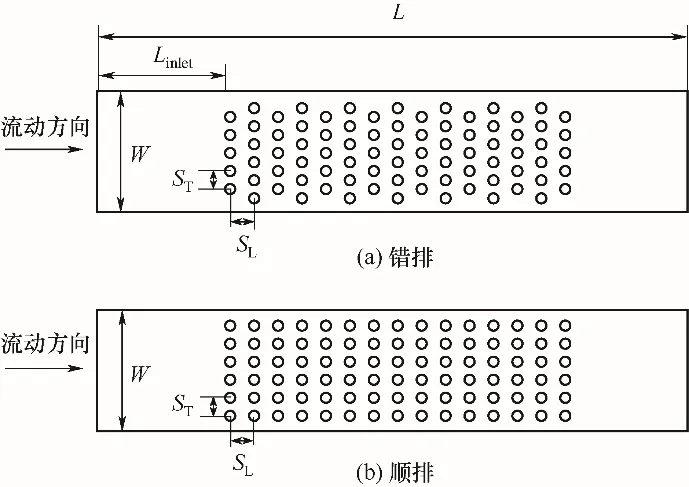

1.2 微肋陣實驗段

錯排和順排微肋陣實驗段結構如圖2所示,幾何參數見表1。以聚二甲基硅氧烷(PDMS)作為微肋陣結構加工材料,該材料具有高透光性、易加工成型和低成本等優點,在微流控領域得到了廣泛的應用。微肋陣實驗段由上下兩層結構組成,上部為PDMS蓋層,下部為石英玻璃底板。采用軟刻蝕方法在PDMS材料上制作微肋陣結構,首先,利用CAD軟件設計微肋陣結構,利用光刻技術將所設計幾何結構刻蝕在硅片模具上;然后,通過上述模具的復制成型,在PDMS基板上形成三維微肋陣結構;最后,將PDMS蓋層與石英玻璃底板鍵合,形成微肋陣實驗段。

表1 微肋陣實驗段幾何參數Table 1 Geometrical size of the micro pin fin arrays

圖2 微肋陣實驗段結構圖Fig.2 Structure of the micro pin fin arrays

1.3 實驗方法

利用Micro-PIV實驗系統研究微肋陣內的流場。將去離子水與熒光示蹤粒子微球溶液混合,配制成0.3%的示蹤粒子溶液,然后使用磁力攪拌器攪拌溶液30 min,以確保示蹤粒子均勻分布。采用注射泵將溶液注入微肋陣實驗段通道,并通過儲液罐收集。利用綠色脈沖激光激發熒光粒子,使其發射波長為610 nm的熒光,采用倒置顯微鏡配合CCD像機獲取微通道內感光示蹤粒子的詳細運動信息。最后,利用采集卡對圖像進行數字化處理,并存儲在計算機中進行后處理。采用Insight 4G軟件通過同步器控制CCD的曝光時間和激光的時間序列。相鄰圖像的時間間隔根據具體流速設置,每個實驗工況下拍攝100組圖像。對圖像數據進行后處理時,將所得到的速度場數據導入Tecplot軟件,獲得所需物理量。

1.4 數據處理

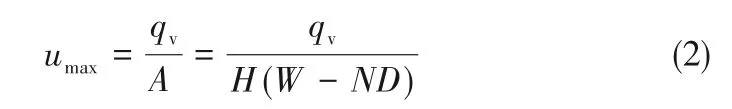

Reynolds數Re的計算式為:

式中,D為微肋的直徑,m;umax為最小截面處流速,m/s;μ為工質的動力黏度,Pa·s。最小截面處流速的計算式為:

式中,qv為微通道入口體積流量,m3/s;A為最小截面處通流面積,m2;H為微肋陣實驗段高度,m;W為微通道寬度,m;N為最小截面處微肋個數。

尾流區旋渦的無量綱長度計算式為:

式中,Lvortex為微肋后滯點與尾流區旋渦終點之間的距離,即旋渦長度,m。

尾流區旋渦中心距微肋后滯點無量綱長度的計算式為:

式中,Lc為旋渦中心到微肋后滯點的距離,m。

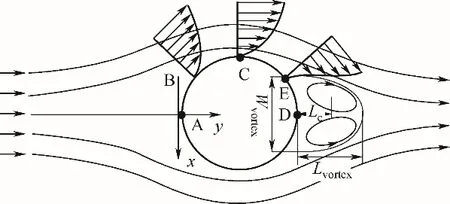

圖3給出了微肋繞流示意圖,微肋后滯點(點D)、旋渦長度(Lvortex)、旋渦寬度(Wvortex)及旋渦中心到微肋后滯點距離(Lc)均示意于圖中。

圖3 微肋繞流示意圖Fig.3 Schematic of flow past a micro pin fin

2 實驗結果與討論

2.1 流線分布

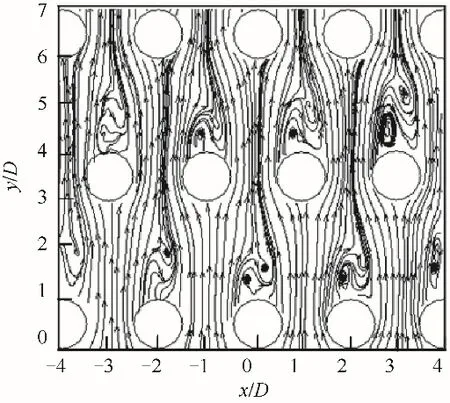

圖4為Re=50~700范圍內錯排和順排微肋陣內的時均流線分布。當Re=50時,兩種排布方式微肋陣內均出現回流現象,隨著Re的增加,回流區域增大,并且出現旋渦結構。對比不同排布方式微肋陣內流線可以發現,錯排微肋陣內尾流區及旋渦結構基本呈左右對稱分布,而順排微肋陣內尾流區及旋渦結構對稱性相對較差,這是由于微肋錯列排布給尾流區提供了充足的發展空間,使得錯排微肋陣內尾流區類似單柱繞流呈對稱分布,而順排微肋陣內后排微肋對前一排微肋尾流的阻礙作用,造成了尾流區的不穩定發展,進而導致對稱性變差。由圖4可以看出,在Re<300時,回流區在微肋后方呈尾跡分布。當Re≥300后,對于錯排微肋陣,尾流區兩個旋渦之間存在一定夾角;而對于順排微肋陣,尾流區充滿縱向(流動方向)微肋之間的空間,由于主流流體方向不發生變化,兩個旋渦基本保持平行分布。微肋表面發生邊界層分離后,旋渦外部流體帶動旋渦區域外側流體繼續向下游流動,由于錯排微肋陣內主流流動方向的改變產生橫向分速度,帶動旋渦外側流體也具有橫向分速度,使得尾流區兩個渦結構之間形成一定夾角;而順排微肋陣內主流方向不發生改變,帶動旋渦外側流體沿順流方向運動,所以兩個渦結構呈平行分布。當Re=800時,錯排微肋陣內出現旋渦脫落(圖5),在本研究Re范圍內,未觀察到順排微肋陣內旋渦脫落,這主要是由于順排微肋陣內尾流區正后方微肋的存在阻礙了旋渦向下游脫落的路徑。

圖4 不同Re下錯排與順排微肋陣內時均流線圖Fig.4 Time-averaged streamline for staggered and in-line micro pin fin arrays for different Re

圖5 Re=800錯排微肋陣內瞬時流線圖Fig.5 Instantaneous streamline for staggered micro pin fin array at Re=800

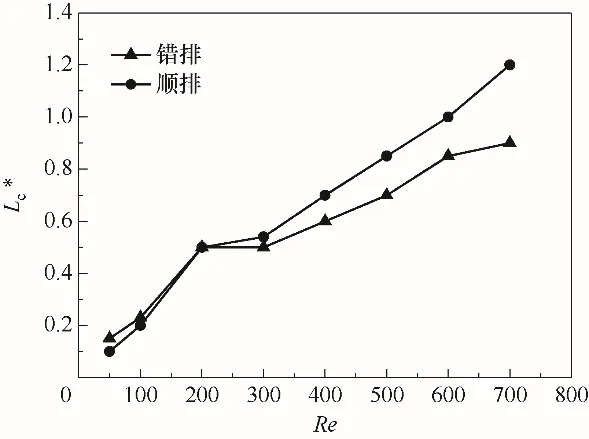

尾流區大小影響微肋陣內流動阻力和傳熱性能。不同Re下錯排與順排微肋陣內平均無量綱旋渦長度與無量綱旋渦中心位置分別如圖6和圖7所示。由圖可知,整體而言對于兩種不同排布方式的微肋陣通道內流體繞流,隨著Re的增加,旋渦長度均增大,旋渦中心均向下游移動,從而致使尾流區尺寸的增大。微肋表面邊界層內流體發生分離后,旋渦外部流體繼續向下游流動,這部分流體補充了旋渦外側流體的動能,使旋渦內流體克服逆向壓力梯度繼續向下游運動。隨著Re的增加,從微肋表面分離的邊界層流體具有更高的動能,因此可以補充更多的能量到旋渦外側流體中,使其繼續向下游運動,即旋渦長度增加,旋渦中心遠離微肋的距離增大。在Re<300時,隨著Re的增大,兩種不同布置方式微肋陣內旋渦長度增加幅度均較大。當Re≥300后,對于錯排微肋陣,隨著Re的增大,旋渦長度增加幅度減小;對于順排微肋陣,旋渦長度達到縱向微肋間距,受微肋間距的限制,繼續增大Re,旋渦長度保持在固定值(縱向間距)不變。這主要是因為在低Re時,旋渦長度較小,可以自由發展,受縱向間距的影響較小;當Re達到300后,旋渦長度約達到縱向間距的3/4以上,受縱向間距的限制其增大幅度降低。

對比圖6和圖7可知,在低Re時兩種微肋排布方式下旋渦長度與旋渦中心距微肋的距離差別較小,此時由于旋渦尺寸較小,受微肋排布及微肋間距影響較小。當Re>200后,在相同Re下錯排微肋陣內旋渦長度與旋渦中心遠離微肋的距離小于順排微肋陣,這是由于錯排微肋陣內主流流體流動方向的改變產生橫向分速度,使得在相同Re下主流流體的順流速度小于順排微肋陣內主流流體的順流速度,因此錯排微肋陣內旋渦外側流體從外部獲得的向下游流動的動能比順排微肋陣內小,分離邊界層向下游流動的距離短,即旋渦長度與旋渦中心遠離微肋的距離小于順排微肋陣。對于順排微肋陣,當Re≥300后,雖然尾流區旋渦長度受微肋縱向間距限制不再隨Re增加而增大,但旋渦外側流體在外部流體的帶動下速度仍然隨Re的增大繼續增加,旋渦外側流體將能量補充給旋渦內部流體,使得旋渦內部流體繼續向下游運動,旋渦內部達到速度為0的點(即旋渦中心)后移,所以如圖7所示旋渦中心隨Re的增大而向下游移動。

圖6 不同Re下錯排與順排微肋陣內平均無量綱旋渦長度Fig.6 Average dimensionless length of vortex for staggered and in-line micro pin fin arrays for different Re

圖7 不同Re下錯排與順排微肋陣內平均無量綱旋渦中心位置Fig.7 Average dimensionless location of vortex center for staggered and in-line micro pin fin arrays for different Re

2.2 速度分布

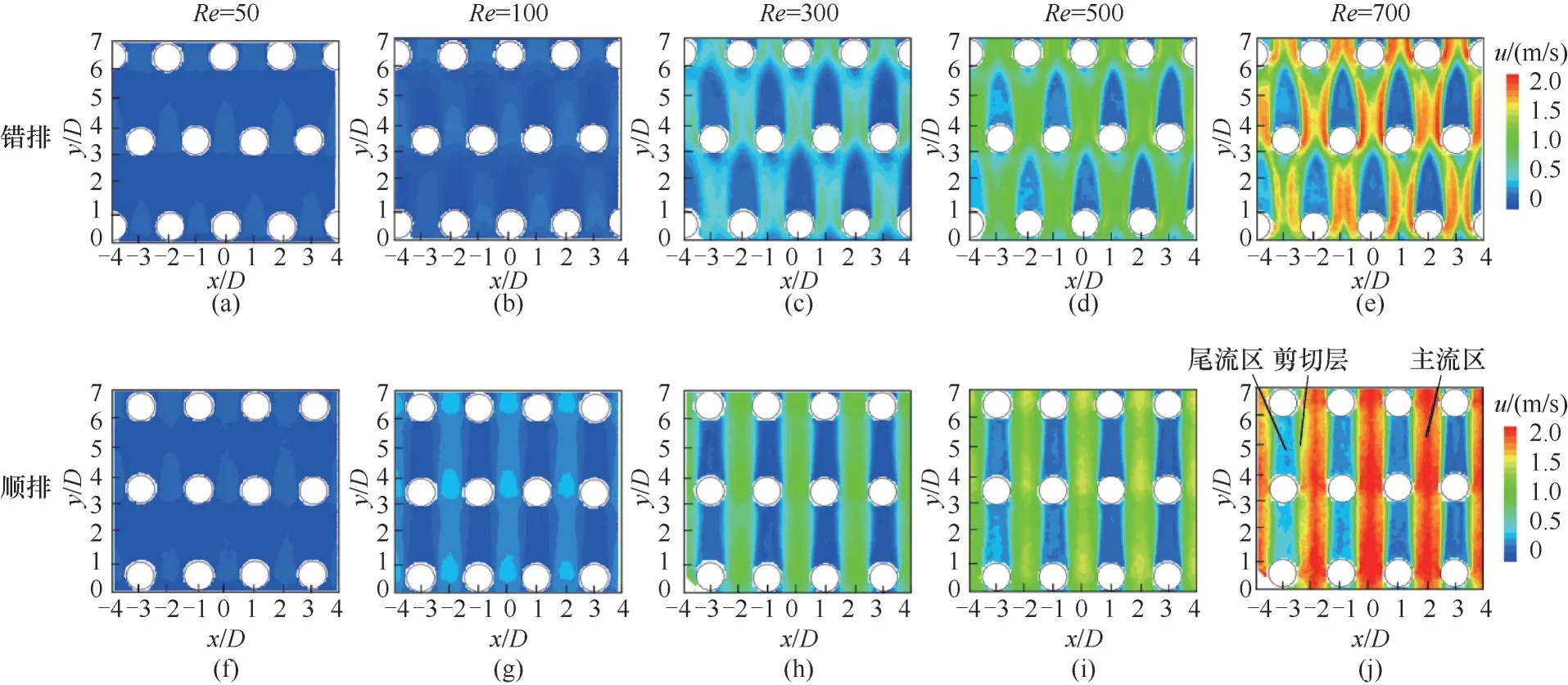

圖8為Re=50~700范圍內錯排和順排微肋陣內的速度分布。整個流場分為三個區域:主流區、尾流區和剪切層。主流區在整個流場中具有較高的流速,尾流區速度較低,主流區和尾流區之間的過渡區域為剪切層,具有較大的速度梯度。

對于順排布置微肋陣,主流區和尾流區的分布比較規則,主流區位于微肋橫向間距內,呈帶狀分布,最大流速位于主流區中心位置;尾流區位于微肋縱向間距內,亦呈帶狀分布。對于錯排微肋陣,由于微肋錯列排布,主流區流體流動方向不斷發生變化,呈波浪形帶狀分布;尾流區末端呈錐形,較順排尾流區尺寸小。由圖8可以看出,對于錯排微肋陣,微肋只有背風面被低速流體包圍,而對于順排微肋陣,微肋迎風面和背風面均被低速流體包圍,有效換熱面積小于錯排微肋陣。對于錯排和順排微肋陣,尾流區低速區域寬度均隨Re的增加而減小,這是因為隨著Re的增大,微肋表面的邊界層減薄,在逆向壓力梯度與摩擦阻力雙重作用下邊界層分離后形成旋渦的寬度變窄。

圖8 不同Re下錯排與順排微肋陣內流體時均速度分布Fig.8 Time-averaged velocity distribution in staggered and in-line micro pin fin arrays for different Re

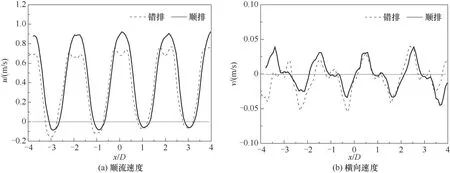

圖9為Re=300時通過微肋陣實驗段中間排微肋尾流區旋渦中心截面上的時均順流速度與橫向速度分布。由圖9(a)可以看出,順排微肋陣內最大順流速度位于橫向相鄰微肋中間位置,錯排微肋陣內最大順流速度位于橫向相鄰微肋中間兩側,橫向相鄰微肋間順流速度呈馬鞍狀分布。在尾流區內順流速度出現負值,說明該區域流體發生回流。對于錯排微肋陣,最大回流速度為最大順流速度的1/4;對于順排微肋陣,最大回流速度為最大順流速度的1/10。通過比較,順排微肋陣內最大順流速度比錯排微肋陣高出約25%,錯排微肋陣內最大回流速度比順排微肋陣高約1倍,這將有利于尾流區內沿流動方向流體的摻混。由圖9(b)可以看出,橫向速度最大值出現在尾流區旋渦結構的外側。除了靠近微通道兩側壁面處區域,大部分區域內錯排微肋陣內橫向速度大于順排微肋陣,錯排微肋陣內最大橫向速度比順排微肋陣高約25%,表明錯排微肋陣內垂直流動方向的混合較順排微肋陣更為充分。通過以上分析可以發現,錯排微肋陣內沿流動方向和垂直流動方向的流體混合程度都強于順排微肋陣,微肋的錯列布置使流動在低Re時具有局部紊流特性,對其內部傳熱起到強化作用。

圖9 Re=300中間排微肋尾流區旋渦中心截面的順流速度與橫向速度分布Fig.9 Distributions of dimensionless streamwise and transverse velocities along line through the vortex center in the wake of micro pin fin in the middle of the micro pin fin arrays at Re=300

3 結 論

(1)在Re=50~700范圍內,錯排和順排微肋陣內均出現回流并保持穩定渦結構,當Re=800時錯排微肋陣內發生旋渦脫落。

(2)當Re<300時,錯排和順排微肋陣內尾流區旋渦長度隨著Re的增加迅速增大。對于錯排微肋陣,當Re≥300后,旋渦長度隨著Re的增大緩慢增加;對于順排微肋陣,當Re=300時,旋渦長度即達到縱向微肋間距大小,受微肋間距的限制,繼續增大Re,旋渦長度保持不變。

(3)相比錯排微肋陣,順排微肋陣內主流區順流速度較大而回流區回流速度較小;對于錯排和順排微肋陣,在旋渦渦心截面上最大回流速度分別為最大順流速度的1/4和1/10。

(4)尾流區橫向速度最大值位于旋渦結構的外側,錯排微肋陣內橫向速度高于順排微肋陣且最大橫向速度比順排微肋陣高約25%,表明錯排微肋陣內流體的混合程度較順排微肋陣更加劇烈,對于傳熱的強化效果更好。

符號說明

A——最小截面處通流面積,m2

D——微肋直徑,m

H——微肋陣實驗段高度,m

L——微肋陣實驗段長度,m

L*——旋渦無量綱長度

Lc——旋渦中心距微肋后滯點的距離,m

——旋渦中心距微肋后滯點的無量綱長度

Linlet——第一排微肋與通道入口的距離,m

Lvortex——旋渦長度,m

Re——Reynolds數

SL——縱向間距,mm

ST——橫向間距,mm

u——順流速度,m/s

umax——最小截面處流速,m/s

v——橫向速度,m/s

W——微通道寬度,m

下角標

c——旋渦中心

inlet——入口

L——縱向

max——最大

T——橫向

vortex——旋渦