漫談東坡文化精神的回歸與超越

連超

生于山西長治,中共黨員,現為四川大學藝術學院發展規劃辦主任,(全國)教育書畫協會高等書法教育分會會員,中國青年書法家協會會員。發表學術論文20余萬字,先后在《文藝研究》《四川大學學報》《書法報》等刊物上發表;主持四川省社科規劃基金項目1項、四川省教育廳社科項目1項、中央高校科研基金項目2項、四川大學新世紀教改項目1項。

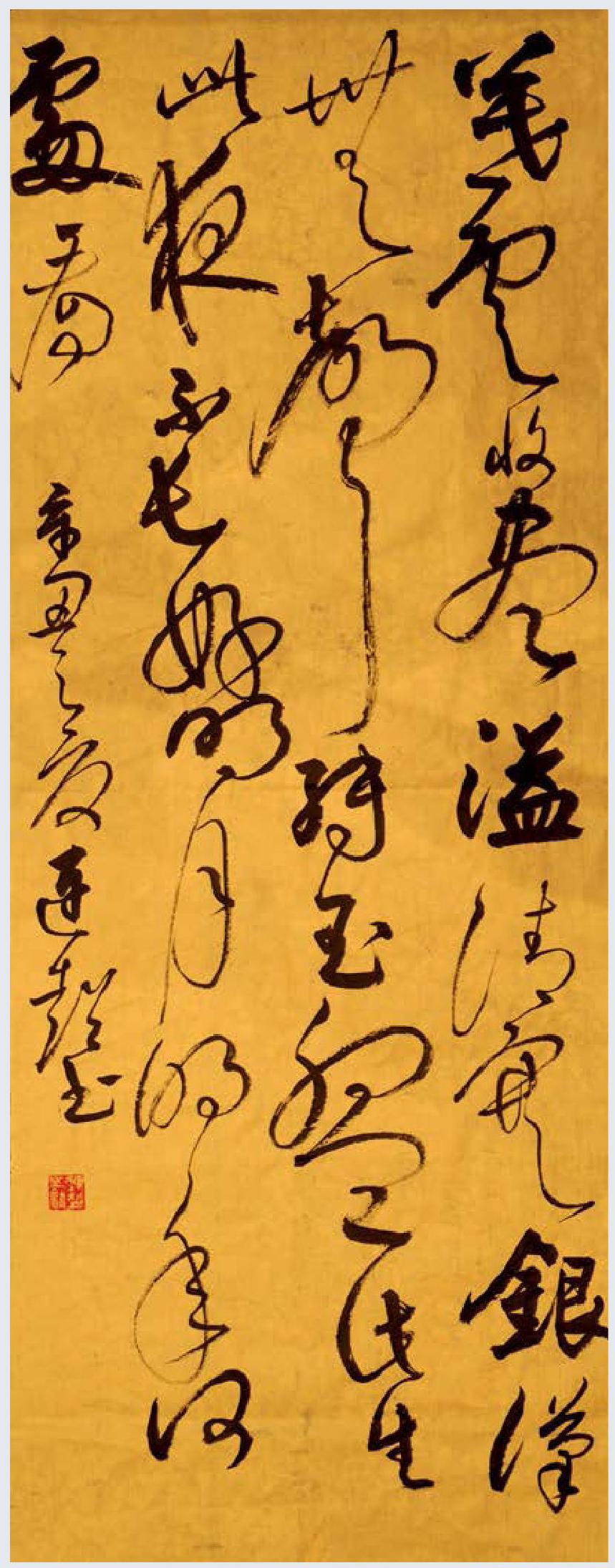

提及中秋,多少人脫口而出的不是一句“但愿人長久,千里共嬋娟”?蘇軾的中秋,是中國人的中秋。蘇東坡壯偉的一生完美詮釋了中華文化的智慧與精神。雖境遇坎坷,但他卻始終秉持“此心安處是吾鄉”的超逸與“天真爛漫是吾師”的淳樸。其生命之波瀾,至黃州一變;其詩文書法,也隨之一變。后又貶至惠州和儋州,可謂幾度沉浮,卻最終成就偉大的歷史蛻變與千古風流。他對“真”的探索,對“意”的追尋,對“自我”的超脫,對“人生”的哲思,是“藝道合一”思想在文藝中的視覺表征。蘇東坡既重視儒家的“有為而作”,又傾慕佛家的“明心見性”,亦追求道家的“不能自己”。儒家令他建構了兼濟天下的家國情懷,佛道則使他消解了桎梏異化的世俗雜念,從而臻于“審美化生存”之境。他革新筆墨所架構的形式本身,豐盈主體所塑造的審美意象,進而通向生命本源之“道”。蘇東坡晚年曾言:“問汝平生功業,黃州惠州儋州”。這無疑是他回首一生最為忠實的心語。在這三個貶謫之地,既實現了他文藝創作的飛躍,又實現了他人生境界的升華。正因此般別樣的人生地圖,方有融通超越的“東坡精神”。

四川自古人杰地靈、景秀文昌。蘇東坡作為蜀地歷史文化名人,早已成為蜀人心中高大而神圣的時代楷模。其詩、其文、其書、其畫影響廣泛而久遠。西南地區能有如此曠世奇才,這是歷史的必然,也是其自身長期磨練修身的結果。受時代背景及家庭環境的影響,蘇東坡融通儒道,崇奉佛禪,在博礙無邊的禪境之中,凝神靜心、潛心養氣,最終使其胸中匯聚寬廣超逸之氣,此氣隨其情感的升騰而注入筆端,從而造就了他那圓融靜逸的書畫藝術。正因如此,其書畫藝術無不彰顯著一股獨特的淡逸恣曠之氣。

中秋將至,讓我們一起走進蘇軾的中秋:“明月幾時有,把酒問青天……”