城市更新引擎模型及其應用

摘要:URE模型將城市更新的邏輯從土地資本驅動的空間生產轉變為社會資本驅動的社區建設,使參與式、綜合性、可持續的城市更新成為可能,主要是5個轉變:一是前提假設有了很多轉變,但是更新理論假定這個空間是有限的,市場容量也是有限的;二是驅動力是從土地資本轉向了社會資本;三是運動員從原來的房地產開發商要轉向社會企業;四是運動機制從房地產開發過程轉項城市更新的過程;五是更新方式也有很大的變化。

關鍵詞:URE模型;資本驅動;實現要素

中圖分類號:F293 文獻標識碼:B

文章編號:1001-9138-(2021)09-0014-18 收稿日期:2021-08-03

作者簡介:沈體雁,北京大學政府管理學院教授。

過去這些年,在我國很多地方政府和企業界的實踐中,就城市更新提出了比較多的系統解決方案,形成了很多城市更新的范例。總體而言,隨著城市從外延式的增長項城市內涵式存量更新的轉變;從空間生產向社區治理轉變,傳統的城市增長機器的理論應該向城市更新引擎的模型轉變。本文分享城市更新引擎模型(UREM),以及它在我國的應用。

1 我國城市更新現狀

1.1 我國城市更新背景

隨著我國城市化從增量擴張階段進入存量更新階段,改革開放以來推動城市快速發展的土地財政機制正在失靈。由于嚴格的規劃管制、巨大的基礎設施欠賬、高昂的轉換成本,特別是各種利益主體之間的嚴重的協調失靈,“以地生財、以房生財”的邏輯已經不適用于老舊小區的更新了,老舊小區更新陷入了一種各種因素相互牽制、互為因果的“陷阱”。地方政府也沒有足夠多的財力解決城市老舊小區的問題,單純依靠企業推動也是非常痛苦的一件事情。如果想靠小區的居民自己組織起來進行更新,至少在當前也沒有這樣的組織能力,動員能力,可以讓他們組織起來。圖1為2012-2021年前4月我國土地出讓金與地方政府財政占比情況。

1.2 城市更新的理論進展

在全世界都有對城市更新問題的研究,其中有一個很重要的理論,學者Molotch提出了城市增長機制理論。西方城市發展,城市增長的一個重要動力就是靠城市政府和這個城市的企業家,他們相互“合謀”來推動像美國這樣一些發達國家在過去這些年城市的高速擴張、蔓延。也就是說,城市的發展主要取決于城市政治精英和地方經濟的企業家之間相互合作的動機。在過去這些年,我國城市的快速發展也有類似的機制在里面。

又有一些學者進一步對這個理論進行了發展,提出了城市整體理論,即城市政府、商業集團和社區相互合作,推動城市的發展。還從不同的角度提出了城市更新過程中產權的問題、物質更新的問題。也有我國的學者提到城市更新是財務邏輯,主要取決于土地開發的變權,從集體所有制變成全民所有制,把工業、農業用地變成居住用地,提高容積率。另外就是提質,把簡陋的房子變成時尚、舒適、有IP的房子,但是前提是房子都能賣出去,能夠實現空間生產的循環,能夠實現土地開發的生產和再生產。當然,也有很多人從城市的各種關系來研究城市的發展。

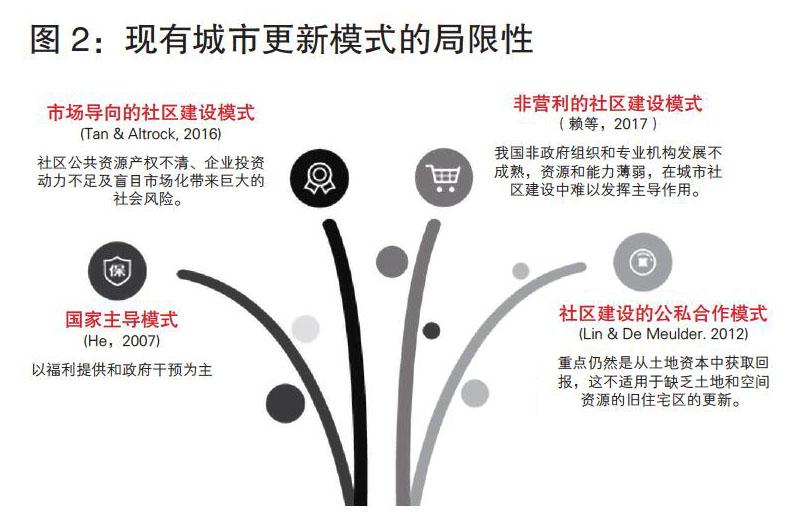

1.3 現有城市更新模式及其局限

以市場導向的社區建設模式為例,北京的一些老舊小區產權非常復雜,有中央機關宿舍、老企業的宿舍,但是又被產權改革以后賣掉了。還有一些房子是當時職工的親戚住在那里,還有一些商品房等,非常復雜。這樣的產權制度單純靠市場導向很難推動。還有非營利的社區建設模式、國家主導模式、社區建設的公私合作模式,其局限性見圖2。

2 UREM雙引擎模型

2.1 概念

在我國當前的基本國情下,需要引進城市更新運營商把社會的資本引入到城市更新中來。在北京調查過程中,我們發現這是當地政府最關心的一件事,即除了政府有財政投入之外,能不能讓企業,幸福產業的服務商都能夠參與到城市更新的過程中來,這個事不是那么容易,所以需要有一個運營商。通過發揮運營商的專業能力來促進社區居民、社會組織、金融機構、社區服務的提供者和其他社會參與者進入城市更新過程,通過增加社區社會資本為城市更新和治理轉型提供持續動力。城市更新運營商是一種全新的社會企業,具有足夠的投資、專業的經營能力和社會責任感,受地方政府和社區居民委托,負責社區更新的調查、規劃、動員、實施、運行和價值共享。

UREM的核心在于引入城市更新運營商URO,與地方政府共同構成城市更新的雙重引擎。其中,地方政府為城市更新的決策者與監督者,主要角色是政策制定完善和維護公平利益;URO的主要任務包括:(1)開展社會動員,重建社區關系;(2)提升社區服務體系;(3)優化配置城市閑置資源。見圖3。

城市閑置資源有6大類,第1類:因產權不明確造成的管理責任主體不明晰。我們在勁松小區調查發現,小區道路的產權,小區老舊鍋爐房沒有用,長期閑置在那里。道路停車和自行車的停車棚產權不清晰。第2類:由于法治和社會規范缺乏,很多資源被閑置利用。第3類:過度的規則,導致管理嚴格、僵化,造成資源浪費。第4類:社會資本缺乏。城市化過程中,大量的農村人口涌入城市,沒有很好的辦法建立良好的社會關系和社會信任,沒有辦法激發大家的市民意識和參與城市生活的精神,居民缺乏參與城市事務的動力。要推動公共資源發揮更大價值,需要更多的社會信任,比如游樂場,大家對孩子在社區游樂場玩耍的安全和衛生缺乏基本的信任,就沒辦法更好地利用這些資源。另外如樓宇廣告、垃圾分類等,如果缺乏社會信任,也難以找到利用方式。第5類:大城市人口流動造成信息高度不對稱,服務業態和空間的利用不匹配。比如一個不恰當的店鋪在一個不恰當的位置上。第6類:技術不斷進步,原有設施或者物資空間不能及時適應人們的需求,但更新成本比較高,就會導致周期性的閑置性問題,新的城市資源永遠是短缺的,新設施的短缺和舊設施的心志是常態,存在再利用的問題。

這些資源都是運營商值得研究并進一步思考的問題。城市居民需要什么樣的服務,我們概括起來,至少有三類:第一類是任何一位國民都應該享有的公共服務,怎么樣能夠更加便捷,更加可及地傳遞給每一位居民;第二類是城市的基本公共服務,叫城市服務,或者叫基本城市服務,主要是住建部城管監督局所負責的業務,水電氣、園林綠化、房屋垃圾、市政等這是城市居民相比于農村居民而言特有的基本服務;第三類是地方政府所提供的增值服務,幸福產業可以開展的社區或者是私人部門可以提供的服務。這些服務如何在社區里進行組合,進行空間的布置是一個非常大的學問,我們可以用大數據、人工智能對這些服務進行優化組合。

URE模型將城市更新的邏輯從土地資本驅動的空間生產轉變為社會資本驅動的社區建設,使參與式、綜合性、可持續的城市更新成為可能,主要是5個轉變:一是前提假設有了很多轉變,假定這個空間是無限的,市場是無限的,房子只要造出來就能賣出去,但是更新理論假定這個空間是有限的,市場容量也是有限的。二是驅動力是從土地資本轉向了社會資本。三是運動員從原來的房地產開發商要轉向社會企業。社會企業是不一樣的企業,要拿出很大一部分利潤從事社會公共福利工作。四是運動機制從房地產開發過程轉項城市更新的過程,大量的前期磋商、動員、談判、組織工作,治理模式的建立在城市更新里面非常重要,所以你會看到比較好的運營商大量的從政府部門引進一些非常優秀的人才,他擅長從事公共部門的工作。五是更新方式也有很大的變化。

雙引擎拉動社會資本的政府表現在兩個方面:首先,雙引擎本身意味著政府和企業之間更緊密的互動合作,這種合作通過正式和非正式的規則建立社會網絡來促進社會資本。其次,雙引擎之間的相互作用可以形成一個可持續的向心力,從而吸引居民、社會組織、金融機構和其他參與者通過加強不同利益相關者之間的關系網絡來增加老舊小區運營和治理的社會資本。我們要引入一些不那么掙錢的業態,比如說修鞋、理發等。

UREM雙引擎模型的可持續性取決于兩方面,一是拓展資金來源:基于居民的支持和信任,URO可以提供更多樣化、以居民為導向和高質量的社區服務,通過合理定價收費獲得投資回報。運營商非常專業,又有非常靈活的市場機制,相比政府而言他能找到需要的人,而且這些人能夠在這些公司持續的積累,不斷地成長,政府是沒有這樣的機制的,因為政府是比較嚴謹的,等級式、命令式的部門。社會企業可以提供非常多的社會服務,同時還可以取得居民的支持和信任,可以通過合理的定價收費來獲取回報。而且在這個過程中,可以對各種營利、非營利、準營利的項目進行最修的服務和組合,它的操作空間蠻大的。二是降低治理成本:通過專業化的服務外包、社會化的治理結構、模塊化的服務劃分、精細化的治理手段,提高社區治理效率,降低社區治理成本。

2.2 引入城市更新運營商的可行性

(1)必要性:城市更新的現實背景。從空間資源來看,我國很多老舊小區還有大量的未被高效的資源在閑置。從社區的主體需求來看,社區更新活動從單純滿足空間環境改善轉向滿足多元主體(政府、市場、居民、社會公眾和城市環境等)的利益需求。運營商還有足夠的運營能力。

(2)可行性。現在出臺的政策鼓勵企業進行城市更新工作。

(3)合理性。很多城市運營商告訴我們現在主要是引入物業,提供服務,但是未來這個小區是一個流量平臺,因為有很多人都在這個小區里面,所以我們可以掌握這個小區老百姓的需求,我們是他們和整個社會連接的一個門戶。同時,還有品質經濟。我們調研過一個北京的小區,投入3000萬元進行了更新以后,這個小區的價值提升了10億元,只不過這10億元是如何來分擔的問題。規模經濟,運營商可以把這個小區非常零碎的空間資源和業態有機整合起來,獲得規模經濟。運營商還可以在全國范圍內進行連鎖經營或者是規模經營,獲得規模經濟。未來還有信用經濟,城市更新運營商的核心就是要值得信任,我們要做一個增強社會信任的事兒,所以要讓居民信任我們,讓居民之間相互信任。

2.3 UREM城市更新運營商模式的運行機制

這個模式對居民、對運營商、對政府、對這個地方都可以獲得報酬的遞增。見圖4。

3 城市更新運營商模式

3.1 城市更新運營商模式的實現要素

首先,地方政府要在這個城市選一個城市運營商,早期是靠一些朋友關系或者是靠街道主任,他有這方面的創新精神來找到城市運營商。社區更新需要有項目的管理過程,同時需要有良好的金融和市場環境,同時要建立城市更新運營商制度等。見圖5。

3.2 城市更新運營商六步法

第1步:選擇更新項目并篩選運營商;第2步:評估與準備;第3步:構思和起草協議;第4步:招標和簽署合同;第5步:建設和調整;第6步:運營和維護,見圖6。

4 社會企業參與城市資源運營的風險

城市運營商和開發商有什么不同?不都是折騰拿點地,折騰拿點房子嗎?我們覺得是不一樣的,至少房地產開發商當時建構的開發,保險公司、金融機構、物業公司等之間的關系應該轉向一種新的商業鏈條和一種新的商業關系,而且更多的是治理和信任的關系。

這里有很多的風險,有很多專家、學者、政府官員、居民對這種模式也有懷疑。主要是兩方面,一個是政府和企業之間,公眾和企業之間怎么能簽訂一個合同,這是很難的。第二個是這個企業來了以后怎么對他進行監管?因此本文建議應該進一步完善8個方面的制度。

運營商制度。使這些企業的利潤空間約束在一定的范圍內,經營行為要約束在一定的范圍內,避免這一輪的城市更新又回過頭來成為資本的盛宴,最后可能給政府,給中國城市留下比過去房地產開發商更多的爛攤子。

第二,建立雙引擎制度。堅持黨的領導,正確的政治方向,政府和企業這兩個引擎,發動機要有組合,相互制約同時相互支撐,相互磨合共生,推動城市進步。

第三,新時代的智慧化城市治理基礎設施制度。從國家角度講,集合新基建,構建全國范圍,服務全國所有城市城鎮的基礎設施,例如,可以建立“國家治網”,有數據,有人,有規章制度,有供應商、NGO、政府在平臺上,促成交易的達成和市場規則的建立。

第四,EPCI制度。

第五,城市經理人制度。

第六,城市空間整合服務的投融資制度。

第七,信息公開制度。

第八,運營服務的監管制度。