對慢性心力衰竭患者住院期間采取跨理論模型康復運動的意義研究

尚利利 牛慧珠

心力衰竭反復發(fā)作可導致患者生活質(zhì)量下降,增加住院率和死亡率,已成為對患者危害最大的心血管疾病[1]。為了緩解臨床癥狀、提高患者長期生活質(zhì)量以及降低死亡率,臨床采取多種治療措施,來提高患者的運動耐力,延緩心肌進一步損傷。跨理論模型康復運動是在各種理論基礎(chǔ)上形成,是個體行為有目的變化的行為變化模型[2]。跨理論模型康復運動根據(jù)患者想法和運動持續(xù)進行時間改變,將行為改變?nèi)^程細分為多個階段,并針對不同階段,用不同轉(zhuǎn)化策略,促進患者行動改變[3]。跨理論模型康復運動,也稱階段性行為轉(zhuǎn)變模型,近年作為一種非藥物治療心力衰竭的方法,跨理論模型康復運動將患者行為變化過程分為四個階段:前意向階段、意向階段、準備階段和行動階段[4]。這些階段是彼此連續(xù)過程,不同個體會以不同變化速度在每個階段變化,從而反映患者行為變化意圖,經(jīng)歷一系列階段性變化來實現(xiàn)真正的行為改變。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2020 年6 月在大連市第三人民醫(yī)院進行就診的60 例患有慢性心力衰竭患者,隨機分為試驗組和對照組,各30 例。對照組中,男15 例,女15 例;年齡49.7~69.4 歲,平均年齡(54.8±4.87)歲。試驗組中,男16 例,女14 例;年齡47.7~68.9 歲,平均年齡(54.9±4.67)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 經(jīng)臨床確診,按照紐約心臟病協(xié)會分級,心功能為Ⅱ~Ⅲ級的患者;左室射血分數(shù)(EF)>25%的患者;年齡30~80 歲的患者;具有小學以上文化程度,能理解訓練意圖,并配合運動的患者;能用普通話進行交談,并愿意參與臨床試驗的患者。

1.2.2 排除標準 有認知障礙,或有精神疾病的患者;存在合并其他器官功能損害,或其他(如惡性腫瘤等)嚴重疾病者;3 周內(nèi)發(fā)生如嚴重心律失常,急性心肌梗死,或靜息心率>90 次/min 的患者。

1.3 方法 對照組采用臨床傳統(tǒng)康復治療,試驗組在臨床傳統(tǒng)康復措施的基礎(chǔ)上采取跨理論模型康復運動措施。兩組患者均采用醫(yī)學步行訓練法,療程6 周,調(diào)查各個患者對心血管訓練的耐受情況。在運動中患者如出現(xiàn)心悸氣短、頭暈乏力、面色蒼白,并且心率與標準心率的差>15 次/min 時,臨床應(yīng)停止訓練。試驗組患者入院后,進行跨理論模型康復評估及常規(guī)治療,以30 min/次,5 次/周的頻率進行康復訓練。醫(yī)護人員要發(fā)放慢性心衰康復訓練手冊,根據(jù)跨理論模型康復不同時期,對患者制定不同康復訓練措施,對患者進行教育,完成總計6 周醫(yī)療訓練。對依從性差的患者,進行多次教育訓練,提高訓練依從性。對患者進行評估,根據(jù)問卷調(diào)查結(jié)果,判斷患者對心力衰竭知識的掌握程度。對評分<60 分的患者,進行重復教育,直至評分>90 分以上,通過獨立運動康復訓練教育,掌握相關(guān)知識,使患者了解跨理論模型康復的優(yōu)點,以及缺乏訓練對患者身體造成的損害。可通過網(wǎng)絡(luò)等媒體,獲取跨理論模型康復的相關(guān)知識。意向階段(6 個月內(nèi)準備開始訓練):在前意向階段的干預措施的基礎(chǔ)上,通過8 min 步行測試,評估患者的活動能力,對過去未康復訓練的患者的行為進行評價,使其認識到康復訓練的行為轉(zhuǎn)變是疾病康復過程中的重要環(huán)節(jié)。通過充分調(diào)動患者家屬支持等方法,評估跨理論模型康復對他人和周圍環(huán)境的影響,使患者認識到不進行跨理論模型康復運動對疾病本身,或?qū)】档呢撁嬗绊?及跨理論模型康復運動對疾病和家庭的積極影響。

1.4 觀察指標 對比兩組康復后自理功能,提出并修訂了心力衰竭患者的自理指數(shù),包括自理維持6 項、自我護理管理8 項、自理信心9 項,共計23 項,評分越低患者自理功能越強。對比兩組患者恢復情況,包括生理機能、生理職能、軀體疼痛、一般健康狀況,各維度評分滿分100 分,評分越高患者生活質(zhì)量越好。對比兩組血壓、血脂情況,晨起休息5 min 后,用水銀血壓計測量坐位左肱動SBP 和DBP,用氧化酶法測定血清TC、TG。對比兩組不良反應(yīng)發(fā)生情況,包括氣促、心悸、無力等。

1.5 統(tǒng)計學方法 采用SPSS20.0 統(tǒng)計學軟件處理數(shù)據(jù)。計量資料以均數(shù)±標準差()表示,采用t檢驗;計數(shù)資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

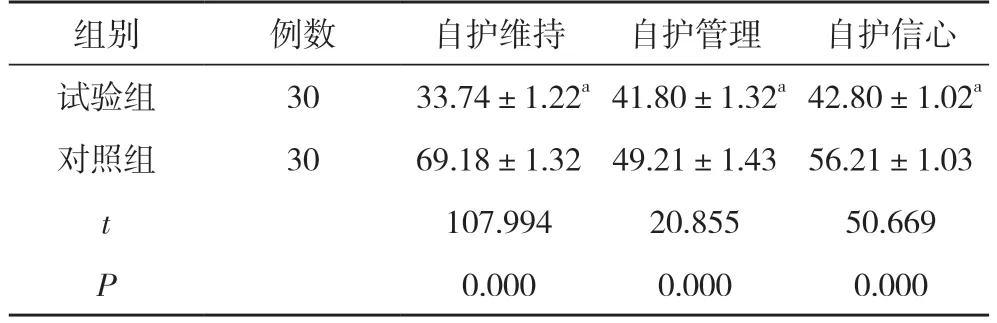

2.1 兩組康復后自理功能對比 試驗組患者自護維持、自護管理及自護信心評分均優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組康復后自理功能對比(,分)

表1 兩組康復后自理功能對比(,分)

注:與對照組對比,aP<0.05

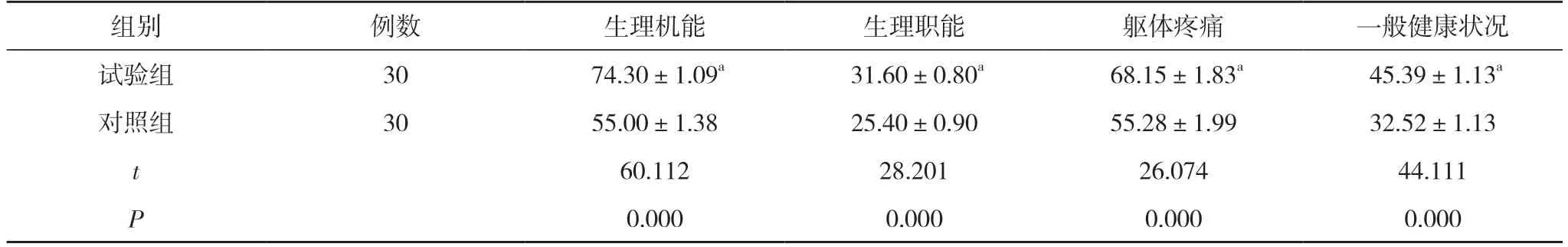

2.2 兩組恢復情況對比 試驗組患者生理機能、生理職能、軀體疼痛和一般健康狀況評分均優(yōu)于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組恢復情況對比(,分)

表2 兩組恢復情況對比(,分)

注:與對照組對比,aP<0.05

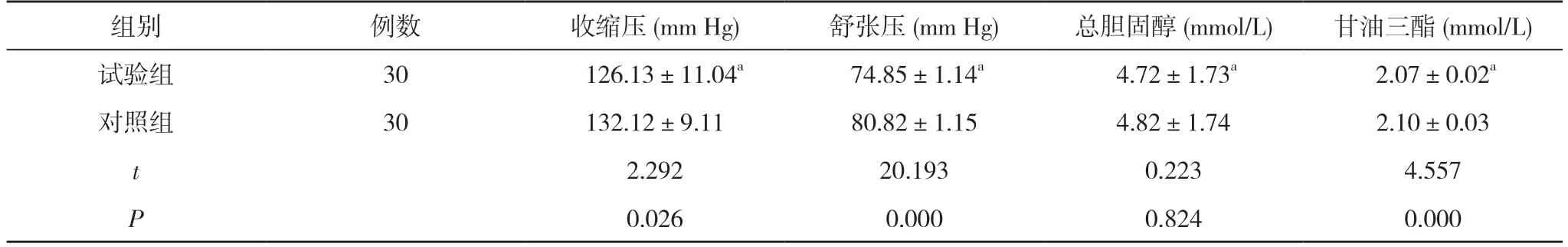

2.3 兩組血壓、血脂情況對比 試驗組患者收縮壓、舒張壓、總膽固醇、甘油三酯水平均低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組血壓、血脂情況對比()

表3 兩組血壓、血脂情況對比()

注:與對照組對比,aP<0.05

2.4 兩組不良反應(yīng)發(fā)生情況對比 試驗組患者不良反應(yīng)發(fā)生率低于對照組,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表4。

3 討論

心力衰竭的患者常常由于心臟供血不足,而無法滿足代謝需要,臨床上出現(xiàn)氣短等癥狀。傳統(tǒng)治療方法往往通過限制患者運動,降低心臟負荷,但心力衰竭患者長期臥床,會導致其運動能力下降,而形成深靜脈血栓、肌萎縮等臥床并發(fā)癥[4]。跨理論模型康復運動作為一種運動治療方法,有利于提高心力衰竭患者的運動耐力,從而調(diào)節(jié)神經(jīng)激素水平,提高生活質(zhì)量,但由于心力衰竭患者存在呼吸困難及容易疲勞等癥狀,且部分患者由于對跨理論模型康復運動缺乏了解,而害怕活動,擔心運動會對疾病,造成更大的不良影響。跨理論模型康復運動是一種有目的,通過改變行為而運動的模型,跨理論模型康復運動注重患者行為的改變,其是一個連續(xù)的運動過程[5]。研究發(fā)現(xiàn),影響心臟康復的重要因素之一是基于家庭的社會支持,鼓勵患者在康復過渡階段發(fā)揮督導作用,幫助患者進入康復過渡階段,在患者真正實現(xiàn)行為改變之前,跨理論模型康復運動以一種動態(tài)的變化階段發(fā)展,對不同階段患者采取不同訓練策略[6,7]。基于跨理論模型康復運動與臨床傳統(tǒng)的單獨進行健康訓練相比,基于跨理論模型康復運動的患者為了維持自身正常功能和生長發(fā)育,會進行一系列自我調(diào)節(jié)[8]。心力衰竭患者自我調(diào)節(jié)行為包括自我維持、自理管理和自信心重鑄。跨理論模型康復運動,體現(xiàn)了基于跨理論模型在改善患者運動訓練行為的顯著效果,在一定程度上,提高其治療依從性,改善患者不健康心理[9]。跨理論模型康復運動先向患者講解好處,并不急于讓患者接受,而是通過行為增強患者自我改變的意志。在干預的過程中幫助患者權(quán)衡行為的利弊,幫助他們回憶心力衰竭的痛苦感受。跨理論模型康復運動是一種有目的的行為改變模式,它關(guān)注的是個體在行為改變中的決策能力,跨理論模型康復運動提出個體行為改變不是一個單一的事件,而是一個連續(xù)的過程,會朝著不斷變化的方向循環(huán)發(fā)展,對不同階段患者采取不同訓練方法,促進其自我意志的恢復。處于前意向階段的患者沒有意識到不運動對疾病的不良影響,并且不愿采取訓練行動[10]。對于現(xiàn)階段的患者,我們采取跨理論模型康復運動后,患者的行為發(fā)生了變化,說明跨理論模型能夠激發(fā)患者在前意向階段的運動康復意志,幫助患者轉(zhuǎn)變態(tài)度,來堅持康復訓練,處于這一發(fā)展階段,患者往往希望通過自我心理激發(fā),改變自己的行為,這實現(xiàn)了跨理論模型康復運動的效果,改進了患者對待疾病的態(tài)度。

綜上所述,對慢性心力衰竭患者采取跨理論模型康復運動的臨床效果顯著,值得臨床推廣。