早期心臟康復護理對冠心病經皮冠狀動脈介入治療術后患者生活質量及不良心血管事件發生率的影響

王曉梅 孫寧

冠心病屬于中老年群體常見疾病,臨床發病率較高[1]。冠心病患者急性發病期未及時對癥治療易加重病情,如出現心力衰竭等并發癥,嚴重的還可能出現心臟破裂、栓塞性疾病等并發癥。臨床給予冠心病患者手術治療多采用PCI,能夠促進心肌血液灌注恢復,縮小心肌缺血范圍,防止梗死擴大[2]。但考慮到心功能恢復受多種因素的影響,術后為保護與維持患者心臟功能還需要配合心臟康復等護理措施,早期給予心臟康復護理能夠以術后即刻展開小幅度體能恢復訓練等方式來達到促進心功能的恢復、提高手術效果的作用[3,4]。為評估早期心臟康復護理的應用價值,以本院冠心病PCI 術后患者為例展開研究,具體論述如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2020 年2 月~2021 年2 月66 例冠心病PCI 術后患者,以隨機數字表法分為參照組及觀察組,每組33 例。參照組中,男18 例,女15 例;年齡52~72 歲,平均年齡(61.30±5.25)歲;體質量指數20.43~25.84 kg/m2,平均體質量指數(24.31±1.48)kg/m2;基礎疾病:合并高血壓28 例、合并糖尿病13 例。觀察組中,男20 例,女13 例;年齡50~73 歲,平均年齡(61.37±5.21)歲;體質量指數20.38~25.80 kg/m2,平均體質量指數(24.28±1.51)kg/m2;基礎疾病:合并高血壓26 例、合并糖尿病12 例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本次研究經醫院倫理委員會批準通過。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①符合手術適應證;②對本次研究知情,且自愿參與本次研究;③接受術后護理。

1.2.2 排除標準 ①心源性休克者;②合并神經系統疾病者;③合并嚴重高血壓者。

1.3 方法

1.3.1 參照組 給予術后常規護理,術后24 h 內保持絕對臥床,囑咐患者避免劇烈活動,指導患者多飲水、合理飲食,觀察患者傷口愈合情況,待患者病情穩定、心率穩定后,指導患者進行適當康復訓練,根據患者耐受情況調整運動計劃。

1.3.2 觀察組 給予術后早期心臟康復護理,具體如下:①術后當天:術后平臥6~8 h,觀察傷口止血后可協助患者做翻身、坐起訓練,如過程中患者無不適感可指導患者做床邊行走訓練,如患者有疼痛或其他不適感,可先進行床上活動,減少大幅度動作,保持患者平穩呼吸。②術后第2 天:指導患者進行床上主動活動,如主動做起、翻身等,也可指導患者做簡單抗阻訓練,如拉皮筋、捏皮球等,逐漸增加肢體活動幅度。另外,需指導患者調節呼吸頻率,保持深吸氣、慢呼氣的呼吸頻率,避免活動過程呼吸不暢。過程中如有不適感可適當降低運動頻率或停止康復訓練,休息至體力恢復、心率穩定后適當展開康復訓練。③術后3~4 d:指導患者做床邊活動,包括床邊站立、行走、下蹲等訓練,行走、下蹲等過程需要護理人員從旁協助,保持動作輕緩,避免突然劇烈下蹲或快步行走,過程中保持情緒穩定、呼吸順暢,可沿病室或走廊行走150 m 左右,避免一次性運動過量。④術后5~7 d:指導患者根據自身運動耐受情況適當增加運動量,如步行訓練中可逐漸增加步行距離,步行速度也可由緩慢行走逐漸向正常頻率過渡,但需注意康復訓練過程保持心率穩定,如有不適感需及時停止,保持運動循序漸進。另外,康復訓練可由病室內活動轉為院內活動,如增加爬樓梯等康復訓練計劃,根據患者恢復情況給予運動指導。⑤出院前:指導患者根據自身心率情況進行心臟康復訓練,調整運動頻率與強度,如前一天的運動中無不適情況,心率增加幅度較小,則后一天可適當增加運動量,如前一天運動中心率增加幅度在15 次/min,則后一天可保持前一天的運動量。

1.4 觀察指標及判定標準 ①比較兩組術前及術后1、2、4 周的生活質量評分、6 min 步行距離。生活質量以SF-36 量表進行評價,總分100 分,分值越高表示生活質量越好。6 min 步行距離<150 m 表示重度心功能不全;6 min 步行距離150~425 m 表示中度心功能不全;6 min 步行距離426~550 m 表示輕度心功能不全。②比較兩組不良心血管事件發生情況。

1.5 統計學方法 采用SPSS24.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

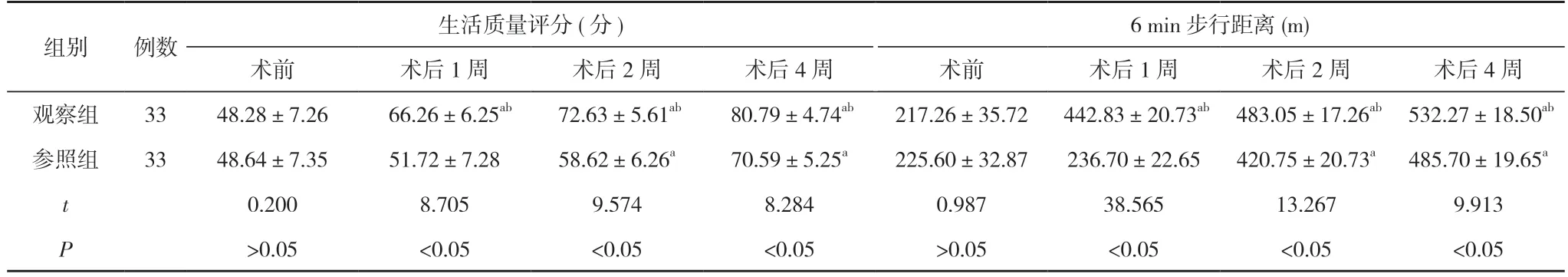

2.1 兩組術前及術后1、2、4 周的生活質量評分、6 min 步行距離比較 術前,兩組生活質量評分、6 min步行距離比較,差異無統計學意義(P<0.05)。觀察組術后1、2、4 周的生活質量評分、6 min 步行距離均優于本組術前及參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。參照組術后2、4 周的生活質量評分、6 min 步行距離均優于本組術前,差異有統計學意義(P<0.05);術后1 周的生活質量評分、6 min 步行距離與本組術前比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 兩組術前及術后1、2、4 周的生活質量評分、6 min 步行距離比較()

表1 兩組術前及術后1、2、4 周的生活質量評分、6 min 步行距離比較()

注:與本組術前比較,aP<0.05;與參照組術后同期比較,bP<0.05

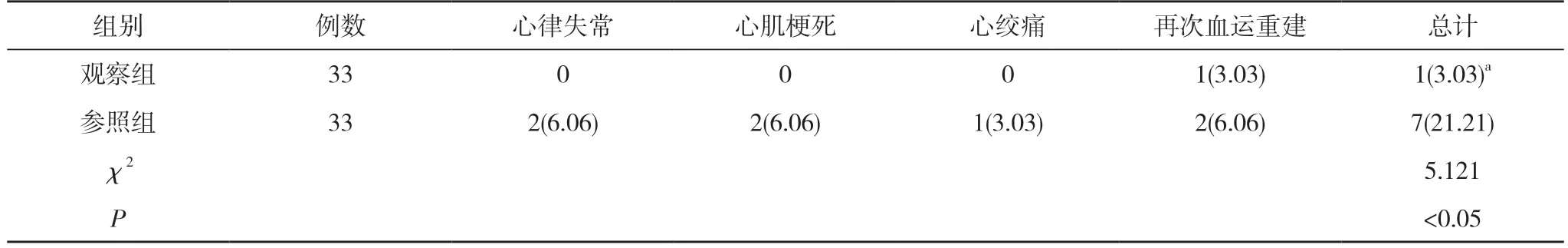

2.2 兩組術后不良心血管事件發生率比較 觀察組術后不良心血管事件發生率低于參照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組術后不良心血管事件發生率比較[n(%)]

3 討論

冠心病常見癥狀為胸痛、呼吸困難等,也伴隨嘔吐、出汗等癥狀,病情加重情況下還引發多種并發癥,多直接影響患者正常生活,降低患者生活質量[5]。PCI是臨床常用的治療方案,也是冠心病患者血運重建的主要方式,能夠促進心肌供血改善,保持血管通暢,從而改善患者臨床癥狀,促進心功能恢復[6]。但考慮到PCI 術后患者局部疼痛、血腫等情況,多數患者術后保持長期臥床休息狀態,心功能恢復較差,難以有效提高生活質量,還可能引發多種并發癥[7]。因此PCI 術后給予患者心臟康復護理具有必要性。

早期心臟康復護理以促進患者術后早期康復為目的,采取多種促進心臟康復的措施提高術后心臟康復水平,也有利于患者生活質量的改善與心臟功能的恢復[8,9]。本次研究中指出,給予PCI 治療的冠心病患者術后早期心臟康復護理能夠有效提高患者術后生活質量,提高患者心功能,減少不良心血管事件發生。在早期心臟康復護理中,以術后早期展開心臟康復訓練的方式,指導患者進行床上活動、床邊活動,結合抗阻訓練等方式,能較好地促進患者術后體力恢復,運動耐力提升,從而也有效促進患者心功能的改善[10,11]。且在早期心臟康復護理中,康復訓練過程結合心率指標進行運動強度調節,因此減少了不良心血管事件的發生,也更好的促進患者術后恢復,提升了患者的生活質量[12]。

綜上所述,臨床給予行PCI 治療的冠心病患者護理服務,可采取早期心臟康復護理措施,能夠有效提高患者的生活質量,促進心功能恢復,減少不良心血管事件發生,效果顯著。