《剔燈圖》拓印技法與創作動機考析

尉笑

【摘要】《剔燈圖》是清代全形拓初期的重要代表作品,由傳拓者六舟(釋達受)與小像畫作者陳庚合作,不同于典型的博古清供類全形拓與設色花卉類作品,畫面是由雁足燈全形拓和釋達受肖像組合構成,其內容為釋達受剔雁足燈,是一幅紀事性繪畫作品。本文將展開分析《剔燈圖》拓印技法,并闡明其創作動機。

【關鍵詞】剔燈圖;全形拓;釋達受

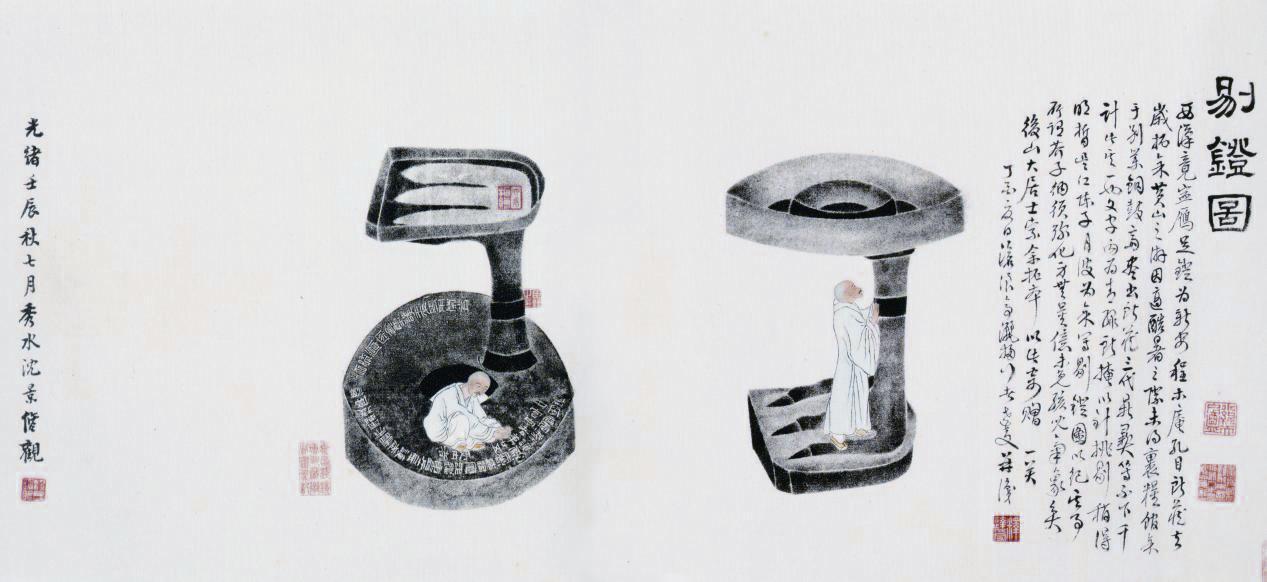

《剔燈圖》(圖1)為橫幅長卷,縱31cm,橫69.5cm,現藏浙江省博物館。道光十六年(1836年),釋達受拓于新安銅鼓齋,次年贈與后山大居士(文鼎),陳庚繪六舟小像于拓片之中。于道光十七年(1837年)釋達受題跋:“剔燈圖。西漢竟寧雁足燈為新安程木庵孔目所藏,去歲拓。余黃山之游,因適酷暑之際,未得裹糧,館余于別業銅鼓齋,盡出所藏三代鼎彝等不下千計,此其一也。文字內為青綠所掩,以針挑之剔,稍得明晰。吳江陳子月波為余寫剔燈圖,以紀其事,所謂芥子納須彌,化身無量億,未免孩兒氣象矣。后山大居士索余拓本,以此寄贈,一笑。丁酉夏日,滄浪亭灑掃行者達受并識。”左側光緒十八年(1892年)沈景修觀款,兩側裱邊有張克蘇題簽,錢鏡塘抄錄六舟小傳,系錢鏡塘舊藏。鈐印“釋達受”“六舟拓贈”“小綠天庵”“廣搜此日難求本獨拓前人未見碑六舟記之”等。

該圖全形拓作者釋達受(1791—1858年),字六舟,號秋檝,別署慧日峰主、南屏退朽等,浙江海寧人,曾主持杭州凈慈寺、蘇州滄浪亭。著述頗豐,嗜金石,富收藏,善書畫、竹刻,傳拓尤精。

畫中小像一做握針剔燈狀,一做站立摩挲狀,應是先行以白描勾勒,后罩染顏色。整體面部處理頗似波臣派肖像畫法。畫心雁足燈全形拓片,取雁足燈拓一正一倒兩圖,頗具趣味性。

始于六舟的全形拓與繪畫相結合創作的方式,直接影響了清末民初海派博古題材的繪畫,成為一時的畫壇風尚。《剔燈圖》是釋達受的重要代表作品,全形拓與人物的畫面構成使其異于傳統博古題材器物與靜物的描繪方式,同時,全形拓在當時所帶來的不同于傳統拓片的視覺呈現,顛覆了“正經補史”的學人對器物圖像的認識。現有研究對該圖全形拓的制作方法鮮有論及,本文試圖以此展開,分析其全形拓制作方法,靠近創作的原始語境,分析創作動機。該作品涉及金石學、社會學、藝術學等諸多范疇,具有重要的學術和文化價值。歷來藝術研究,依據一件作品具體地討論分析是最為行之有效的研究方法之一。

器物全形拓的拓印技法,就目前現存的實物分析可以發現,施拓者將各種傳拓方法互相組合、融合而后呈現出全形拓,不同的拓法組合也造成全形拓在面貌上的不同視覺觀感。桑椹將青銅器全形拓分為濫觴期、發展期、鼎盛期,并闡明了各時期的拓印特色,郭玉海在此基礎上歸結清中期以來的全形拓制作方法為三種情況:繪圖刻版、器外施拓,繪圖分拓、剪紙裝裱,取法素描、整紙移拓。趙陽進一步闡明應擴展納入“摹全形、拓款識(紋飾)”“潁拓”兩種情況。①《剔燈圖》里的雁足燈拓片,不能套入上述的五種情況,有器外施拓的部分,但不是繪圖刻版,雖是整紙移拓②,卻沒有取法素描,同時又兼用補繪與描摹器形,那么就需要對該圖的全形拓部分的制作方法展開論述分析。

一、傳拓雁足燈全形技術分析

《剔燈圖》先剔后拓,畫跋云:“以針挑剔,稍得明皙。”可以看成是剔燈的過程。六舟在《寶素室金石書畫編年錄》中詳細記述了道光十六年(1836年)程木庵邀請他至新安于銅鼓齋拓印的前后經過③,但缺乏傳拓技法及具體操作的記錄,登錄了雁足燈的銘文,未說明以何種方法剔燈。

關于剔字之法,陳介祺在《傳古別錄》中錄《剔字之弊》一文④,幾盡詳實介紹剔字之法,并且強調剔字“不可不慎之又慎”,通篇以保護古器、銘文為根本。青銅器銘文處若被青綠銹跡掩蓋,那么在傳拓、考釋前,需要對銅銹進行清剔。總結其法,一種是用山楂,先以淘米水浸之數日,將山楂去皮核,搗碎為泥,敷在銅銹處至九成干,去除山楂泥,再用鈍尖竹針或鐵針,依銘文走勢剔銹,反復數次即可,這個方法對器物銘文的傷害較小;再者是用醋,不過陳介祺嚴格限定了用醋的前提——銘文的周圍比較平、可以清晰地看見字、銹斑至堅而不可拓,那么才可以嘗試用醋浸的辦法。

另外一個問題是六舟傳拓器物全形,如何“定形”?也就是如何在紙面確定器物的外形和各組成部分的形,即繪制拓印前的底稿。《傳古別錄》中陳介祺寫道:“拓圖目記尺寸為主。”初期的全形拓,還是以觀察器形來調整青銅器的高、寬比例。相傳六舟以“以燈取影”的方法,即利用器物投影在紙上,然后描繪器物輪廓。器物的輪廓底稿在傳拓全形中擔任“母本”的角色,于是草稿的繪制,就有賴于傳拓者個人的藝術修養。六舟善畫,他將個人對器物形的理解,畫成底稿,加以墨色的皴擦,作品總是能呈現出一種素樸、潤透的氣息。

縱觀兩拓,著墨勻凈,“凹仄向背,真景悉具”,幾乎每個面都運用墨色濃淡漸變,相鄰的面則用深淺對比來“繪畫”雁足燈的全形。例如右側拓圖燈盤中心,自上而下,由深至淺呈現空間關系;燈座雁足處,很好地表現了雁足與周圍的對比關系。顯然,這與后期全形拓制作所表現的著重強調光影明暗的素描效果相去甚遠。這也將影響全形拓效果的因素直接指向了傳拓者繪畫能力的高低,在繪畫上的造詣使六舟在傳拓器物全形之時,可以通過對墨色控制將畫面呈現在拓包一起一落之間。

燈盤的處理,體現出六舟在拓制過程中為了表現器物形體的透視關系所做的努力。原本圓形的燈盤一分為二,兩個半圓的拼接,并不是十分順利,要在保證銘文完整的基礎上,將多余的沒有銘文的部分去除,造成整個燈盤呈現兩頭尖中間圓的橄欖狀,以達到畫面透視的效果。這也就是全形拓初期常用到的一種制作方法,當拓印時,為保證銘文或者花紋的完整,又要兼顧透視效果時,在器物形體的定形時所做的取舍。

小像與雁足燈拓片局部重合,呈遮擋關系,小像的繪制應該是在拓印之前確定好位置輪廓,拓完之后,再用剪紙漏子遮擋補拓四周的空白,并保持與拓片的墨色關系和諧一致。蹲姿握針的小像周圍有明顯的拓包補拓痕跡,可以確定在補拓環節使用的拓包尺寸較小,也就是說在全形拓初期,傳拓者的拓制工具已經做了大小的區分,按需使用這些工具。

《剔燈圖》兩拓,除銘文處是在原器拓以外,其他均為剪紙補拓(即做紙漏子),原因有二:一是每一轉折面,有明顯白色間隙,這是剪紙補拓留下的,因為紙(或油紙)有一定的厚度,并且要經受住反復捶拓而不透墨,這樣蘸墨的拓包與紙面貼合時必然造成拓包與拓片有間隔,用此方法,拓片拓成之時,器物每個面之間的轉折或形體接縫處,就會有白色“外圈”。二是如果銘文已達到銹跡漫漶而不可識讀的程度,說明整件器物的銹蝕程度是較為嚴重的,但除銘文所處的燈盤背面,其他地方似乎少有斑駁的痕跡,反而看上去很平緩,墨色也均勻許多。銘文處有明顯的一條折中線,中線連接處銘文不清晰,燈盤底面外邊緣線,有強調或勾描的痕跡。這條折中線造成拓片燈盤的部分呈現了橄欖狀形態,這表明在拓印時,附有銘文的燈盤是分兩次拓成,接縫處銘文“竟”“中”“漢”“主”均有模糊,一是拓完銘文之后,補拓的結果,二是“竟”“中”二字所在的位置是燈盤底面和雁足的連接處,雁足形的燈柱一端與燈盤的底面呈接近直角的垂直轉折,導致這兩個字無論怎么處理,都很難拓得清晰。另外仔細觀看“漢”“主”兩字之間有筆墨填補的痕跡,這是補繪時筆觸留下的。

綜上,《剔燈圖》雁足燈全形拓的制作方法分析告一段落,六舟由原器移拓銘文,再剪紙由器外補拓其余部分,補繪調整拓片效果,充分發揮自己在繪畫上的經驗與所長,用尺寸大小不一的拓包,落墨椎點,“繪”出藝苑奇葩。同時有別于后期全形拓的制作追求素描透視、光影的效果,或是如陳介祺時期苛求嚴謹的尺寸比例,此時六舟的全形拓,更多添一份藝術上的浪漫色彩。

二、創作動機

釋達受經常囑托友人或友人自薦為其作紀事性的小像畫作,幾谷、王憩云就曾多次為其作畫,而《剔燈圖》不只是繪畫兩個人物小像,還多了一正一倒兩雁足燈拓片,其意欲何為?

現存六舟剔燈題材的全形拓與繪畫結合的作品,除浙江省博物館藏《剔燈圖》,另有兩件,一是上海圖書館藏,贈沈兆霖本,有巴達生題跋,六舟題“寺字考”跋文,一是2019年北京保利春拍《漢竟寧燈兩畫全形》,有道光三十年(1850年)六舟題跋。三幅作品,只有《剔燈圖》的釋達受自題的末了,一語道破玄機。“所謂芥子納須彌,化身無量億,未免孩兒氣象矣……一笑。”“芥子納須彌”在《維摩詰經·不思議品第六》有載:“維摩詰言……乃見須彌入芥子中,是名不可思議解脫法門。”⑤按照佛經中的記,須彌山是世界的中心最高的山,芥子是芝麻大小的菜籽,把須彌山放到芥子中,無增減,只有得禪悟之人才能看見這之中的“不可思議法門”。圖中釋達受或站、或蹲在雁足燈之中,雁足燈即比作芥子,達受即比作須彌,拋卻現實中孰大孰小,而是進入禪理或哲學范疇的思考。不妨將此視為該圖創作的初衷。

也許借由將《剔燈圖》贈與一位居士,作為僧人的六舟,才會在題跋中表露禪思的心跡。這幅作品蘊含禪意的表達,好像顯得順理成章,而“孩兒氣象”又提示我們,他以小像與雁足燈比擬“芥子納須彌”,用自謙的口吻,寫出一層游戲的意味,隨后莞爾一笑,擱筆了之。

選以此《剔燈圖》寄贈后山居士還有另一層深意,“雁”在古漢語中,解為“鴻雁傳書”之意,多與“信”“音”一同使用,從某種程度上,“雁”代表了親友間的聯絡溝通的渠道,從而具有了傳遞思念的意義。

《剔燈圖》是紀事性的作品,描繪的是六舟剔燈的事件,其目的是還原場景,達到觀圖紀事的效果,以此紀念六舟的剔燈、考釋文字的創舉。繪圖者陳庚于1836年與六舟一同前往新安,這幅作品也是那段時間完成的。現存陳庚為六舟所作紀事性題材繪畫作品,有為了答謝六舟拓贈《東魏太平四年造像》畫《六舟禮佛圖》一件,為紀念六舟兩得懷素小草千字文而作的《拜素圖》一件。其中《六舟禮佛圖》也是拓印與繪畫結合的作品,從筆法看,畫面對于衣紋、頭面部的處理方法與《剔燈圖》極為類似。但是縮摹的人物小像與造像拓片沒有重疊遮擋的空間關系,所以《剔燈圖》中拓片與繪畫結合的畫面,在當時是極富有創造力和創新精神的。

結語

以拓印與繪畫兩種截然不同的傳達方式結合躍然紙上,從技術來說小像是相對直接的繪畫,拓印是用轉寫的方式,相對間接,但是在視覺感官上,二者出現相反的情況,小像是對人物的縮摹,而雁足燈全形則為原大,并且部分拓片由原器的痕跡轉寫而得,如此便產生戲劇性的結果,雁足燈使人視覺感官更為直接,甚至“真實”。

《剔燈圖》是全形拓與繪畫結合的作品,它兼有創作者、獨立的創作動機是立意完整的藝術創作,這在全形拓技法出現初期是不可預知的。也就意味著這曾經有機會成為獨立的藝術創作形式,但由于清末政治經濟的頹敗、戰亂,學術界期望再起“經世以致用”之談,已經無暇顧及這樣的火花,便再沒有繼續下去。

注釋:

①趙陽:《馬起鳳與早期全形拓》,《中國美術》2018年第1期,第142頁。桑椹:《青銅器全形拓技術發展的分期研究》,《東方博物》2004年第3期,第32—39頁;郭玉海:《響拓、潁拓、全形拓與金石傳拓之異同》,《故宮博物院院刊》2014年第1期,第150頁。

②陳介祺于道光二十六年(1846年)跋六舟拓商周兩漢彝器圖拓本冊寫道“六舟上人更以完紙成之”,即六舟善用整紙傳拓青銅器全形,文中不再贅述。《六舟集》,浙江古籍出版社,2015,第317頁。

③釋達受:《寶素室金石書畫編年錄》,《石刻史料新編》第四輯第10冊,第379頁。

④陳介祺:《傳古別錄》,黃賓虹、鄧實編:《美術叢書》,浙江古籍出版社,1986,第796頁。

⑤南懷瑾:《維摩詰的花雨滿天》上冊,《不思議品第六》,東方出版社,2010,第359、363、401—410頁。