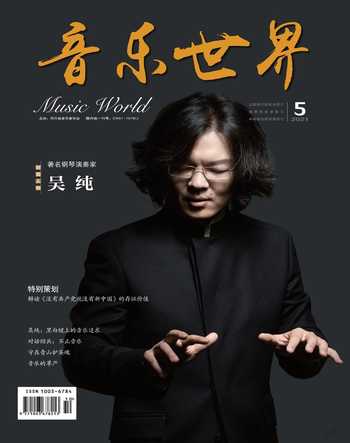

文子洋:用作曲實現音樂夢

董一知

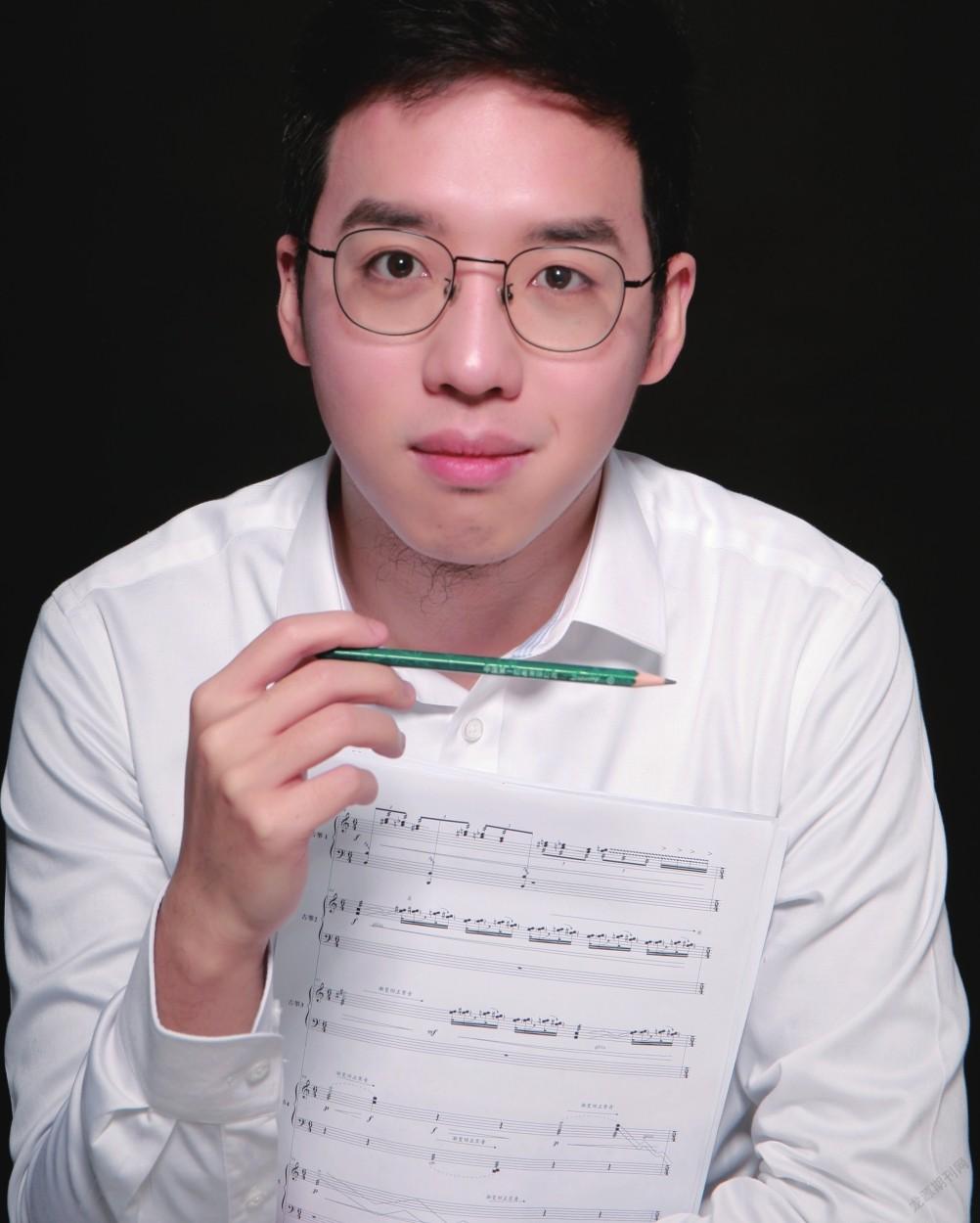

〔摘 要〕多年來,文子洋已經創作完成了約七十多部作品,涉獵體裁廣泛,其中歌曲20余首,鋼琴作品10余首,管弦樂4首,協奏曲7首,室內樂20余首、合唱作品1首,室內樂歌劇1部等等。從其總體風格來看,文子洋的創作時常立足于民族民間元素,但又偏愛追求一些新穎的音響效果,他喜歡在創作觀念、音樂結構上追求創新,在不斷的嘗試和探索中,提升自己的專業水平。

〔關鍵詞〕青年作曲家;文子洋;四川交響樂團

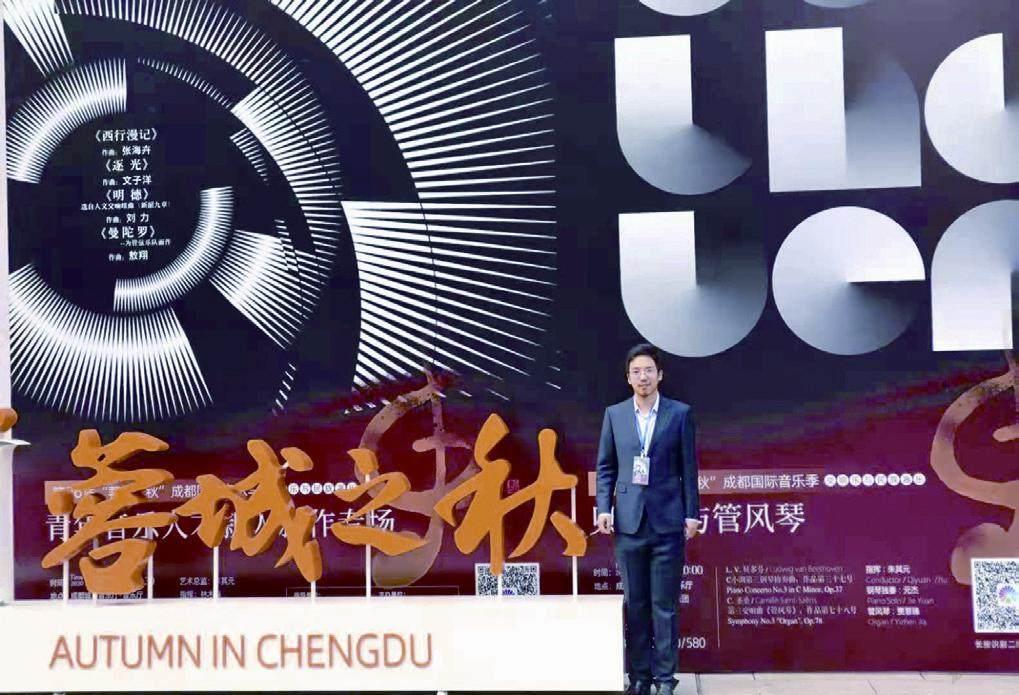

9月5日下午,四川交響樂團在城市音樂廳舉行“天府四川· 樂之土地”2021-2022樂季發布。發布會現場,四川交響樂團公布了與趙季平、譚盾、張國勇、譚利華等重量級藝術家合作之外,同時,還與青年音樂家合作,鋼琴家萬捷旎、鋼琴家謝明和作曲家文子洋將成為四川交響樂團新的青年駐團藝術家。

即將成為研究生的文子洋,此次以青年作曲家的身份成為四川交響樂團的駐團藝術家,可謂“年少成名”,但這一切離不開他的努力和優異的成績。近年來,作為中央音樂學院學生的文子洋,先后以他的多部原創作品斬獲業內大獎:2018年11月,室內樂《歸道》獲“第九屆中國ConTempo作曲比賽評選”第一名;2019年,他創作的《望川Ⅴ·號子》獲得“2019林耀基中國風格獨奏小提琴國際作曲比賽”一等獎;2020年,作品《逐光》(為管弦樂隊而作) 獲得了“杭州現代音樂節‘藝創獎’國際管弦樂作曲比賽決賽一等獎”;2021年,他憑借圓號協奏曲《望川Ⅵ· 姑蘇》獲得“第二屆蘇州金雞湖作曲比賽決賽”一等獎。也因此,文子洋被大多數人稱為“比賽收割機”“獲獎專業戶”。他的作品還在美、俄、德、奧、日等十個國家的著名音樂廳,包括具有百年歷史的柏林音樂廳、奧地利廣播公司愛樂大廳、中國國家大劇院等成功上演。除此之外,文子洋還曾在2013年、2014年分別出版著作《鋼琴小品八首》和《和聲習題作業——依據斯波索賓等<和聲學教程>》。2021年,文子洋又憑借優異的成績保送至中央音樂學院就讀研究生作曲專業。此次,文子洋成為四川交響樂團新的青年駐團藝術家,也將為他的創作生涯增添濃墨重彩的一筆。

文子洋從小就浸潤在音樂氛圍濃厚的家庭,這也使得他一直以來都對音樂保有高度的熱情。

4歲開始接觸鋼琴,6歲開始至此后的12年時間里,師從于李秀美教授學習鋼琴。在日復一日的練習中,他不斷地提高著自己的演奏技術。文子洋曾在上海國際青少年鋼琴比賽中獲得中國作品組一等獎。通過長期彈奏經典作品,他接觸到了大量不同時期、不同風格的作品,同時形成了較好的樂感,為他的作曲之路打下了堅實的基礎。

12歲時,文子洋開始跟隨黃虎威教授學習作曲。14歲那年,在黃虎威教授的指導下,他運用一首內蒙古的民歌改編創作了一部鋼琴小品,這是文子洋的第一部作品,雖然篇幅短小,僅十余小節,卻獲得了黃虎威教授較高的評價。作品中對民歌的借鑒,也得益于黃虎威教授對他的影響,這在一定程度上也預示了文子洋后來的音樂創作觀念——扎根于民族沃土,傳播中國傳統文化。文子洋向筆者談道:“黃老師的作品《巴蜀之畫》深受大家的喜愛,其最大的特點就是在作品當中運用了大量的四川民歌,這是黃老師創作的一大特點,這一理念也對我的創作產生了深遠的影響,并且我認為這一點在未來是難以改變的。”

在文子洋的心目中,黃虎威教授是他人生的“引導者”,一直伴隨著他在川音附中的整個學習生涯,在此過程中,不斷地幫助他規劃未來的學習和生活,同時還能在藝術上指引他不斷前行。那時他幾乎每周都要帶上自己周內完成的作業或是作品去黃虎威教授那里上課,不論多晚,黃教授都會認真修改他的作品,并提出中肯的建議。“我十分感謝黃老師,他在專業上對我十分嚴格,這也為我的專業技能打下了堅實的基礎。在我看來,他是一位十分負責且博學的老師。”

18歲時,文子洋以專業考試全國第一名的成績考入中央音樂學院作曲系就讀本科,先后跟隨陳泳鋼教授、賈國平教授、秦文琛教授學習。在跟隨陳泳鋼教授、賈國平教授的學習中,文子洋深深地感受到兩位恩師全身心為學生付出的精神。面對文子洋的每一首作品,陳泳鋼教授、賈國平教授都會十分耐心地給他講評、修改,促使他不斷地進步和成長。

目前,文子洋跟隨的秦文琛教授,也以獨特的教學方式和作曲觀念影響著他的作品創作。秦教授時常鼓勵他,在創作作品時,既要堅守藝術的精神,又要不斷地突破自己的藝術思考廣度,尋求多種不同的藝術形式來表現作品的內容。在跟隨秦教授學習過程中,文子洋充分地感受到了秦教授對于音樂創作一絲不茍的嚴謹態度,這一點也對他產生了十分重要的影響。

在文子洋看來,先后跟隨的幾位作曲老師,都有著不同的教學方式,每位老師在教授的過程中,總是帶給他不一樣的作曲靈感,促使他不斷地嘗試各種作曲技巧和風格,從而防止自己作曲觀念的固化,同時,幾位恩師也帶領著他,在一次次的學習和創作中,找尋到了一種屬于自己“個性化”的創作風格。

無論是鋼琴老師李秀美教授,還是作曲老師黃虎威教授、陳泳鋼教授、賈國平教授、秦文琛教授,他們都在文子洋的學習與成長的道路上給予了他很大的幫助,今日所獲的成就離不開上述幾位恩師的辛勤付出。

多年來,文子洋已經創作完成了約七十多首作品,涉獵體裁廣泛,其中歌曲20余首,鋼琴作品10余首,管弦樂4首,協奏曲7首,室內樂20余首、合唱作品1首,室內樂歌劇1部,等等。從總體風格來看,文子洋的創作時常立足于民族民間元素,但又偏愛追求一些新穎的音響效果,他喜歡在創作觀念、音樂結構上追求創新,在不斷的嘗試和探索中,提升自己的專業水平。

近年來,文子洋創作了大量的作品,他個人也在一年又一年的學習及創作實踐中,探尋著屬于自己的作曲方式。文子洋告訴筆者,一般情況下,他會從兩個層面進行作品的構思。其一、借鑒一些民族民間音樂、音調、技法等內容來創作,以此進行民族性的顯性表達。其二、則是為作品注入人文內涵,這才是作品的核心部分、是作品的精髓。雖然這是一種看不見、摸不著的東西,但卻是判斷其“歸屬地”的重要依據。無論是他創作的《望川》系列,還是他的圓號獨奏曲《岡仁波齊:神山之息》,都分別在作品中加入了與之對應的音樂元素和地域特色;更為重要的是,他還在作品中融入了他的“情”,用音樂表達了他心目中“民族文化”。

(一)《望川》系列

文子洋是一個從小生長在四川的作曲家,四川的文化、四川人的生活方式、四川的音樂特色已對他產生了潛移默化的影響,在他的作品中不可避免地留下了“川味”痕跡。他喜歡四川,喜歡自己的家鄉,高中階段他時常去北京學習,在北京期間,他對自己的家鄉產生了濃濃的思念之情。那時的他,獨自一人乘坐火車硬座從北京回四川,每一次火車會在凌晨5點左右經過重慶,那時的天逐漸亮起,當他眺望遠處,看到山間輕霧彌漫、層巒疊嶂,長江順流而下,各種景色盡收眼底之時,心中的思鄉之情油然而生,他也由此誕生了創作一部思鄉作品的想法,將這份故土之情,自然而然地貫穿于整套作品之中,并將作品命名為《望川》。這套系列作品迄今已經完成6首,其中的鋼琴三重奏《望川I》、手風琴獨奏《望川Ⅳ· 巴蜀隨想》(合作演奏家:青年手風琴演奏家商智超)、小提琴獨奏《望川Ⅴ》 (合作演奏家:青年小提琴演奏家黨華莉、王溫迪)、《望川Ⅵ· 姑蘇》(合作演奏家:青年圓號演奏家曾韻)都曾獲得國內外大獎。他的這套作品曾在烏克蘭、俄羅斯、日本和國內的音樂節上演,并獲得好評。文子洋表示,他還將寫作第VII、VIII、Ⅸ、X,并期望將《望川VII》作為他的研究生畢業作品。

標題的中的“川”字,總會讓人首先想到“四川”,將其視為一部描繪蜀地風光的作品。的確,當筆者問及此作的創作原因時,文子洋也給出了肯定的回答,這的確是他創作作品的初衷,作品表達的是他對家鄉的思念與熱愛。因為,對于長期在外地學習的他來說,會不可避免地產生對家鄉的思念,也讓他對家鄉的文化、風土人情產生更深的認識和濃厚興趣。所以,文子洋在作品中借用了較多的四川元素,例如船工號子、四川清音、四川民歌、四川羽-宮-商的旋法等,他將這些四川元素,以恰當的方式與西方的現代作曲觀念進行了全新結合,從而創作出了具有獨特韻味的音樂。

但是,當他創作古琴與鋼琴《望川Ⅲ· 遂谷》( 合作演奏家:青年古琴演奏家艾鵬飛、古琴演奏家曾河,鋼琴家陳雯)時,其觀念發生了轉變,望“川”,已經不再限于“四川”,而是“山川”。他將自己的視野由家鄉轉至了祖國的大好河山,用音樂描繪著華夏各地的風土人情,他將“川”字的意義進行了擴大,使其上升至另一個緯度。而之后斬獲大獎的圓號協奏曲《望川Ⅵ· 姑蘇》,從標題上便可知,文子洋將目光聚焦在了“蘇州”,用音樂描繪了從古至今蘇州的千年變化。一部部作品的創作,使得文子洋對于“川”字的理解再進一步——望百川。世間萬物、宇宙萬象,盡在一個“川”字當中,這或將成為《望川》系列之后的創作主題。

在《望川》系列中,文子洋從一個“川”字開始,由小及大,記錄了自己對四川文化、民族文化的理解,展現了他對華夏大地千年文化的真情實感,呈現了他的祖國大好河山的愛戀以及對世間萬物的敬仰之情。

(二)《岡仁波齊:神山之息》

《岡仁波齊:神山之息》創作于2020年,此部作品獲得了美國第二十二屆“肖邦和他的朋友們”藝術節暨第三屆“新視野”國際作曲比賽二等獎。

作品的主題,從標題便可得知。而從作品采用的素材來看,文子洋大量地運用了具有藏族特色的民歌旋律、音調等,并用樂器模仿法號、念佛等聲音,從而使得這部作品具有典型的藏族色彩。

“岡仁波齊”是西藏有名的神山。人們站在山腳下,仰望巨大的山體,敬畏之情便由然而生。此外,與之相關的“轉山”文化,則涉及到對自然、對上天的敬畏之情,以及對生與死的思考。

文子洋選擇了西藏典型的文化、景點作為了他此部作品的主題與核心,用音樂展現了西藏的獨特文化。在創作此部作品之前,文子洋曾多次去往西藏,瀏覽過當地的諸多著名景點,也對當地的風土人情深有體會,并有意識地對西藏文化進行深入探究。與之有關的“轉山”文化,也被文子洋以特殊的演奏方式,在作品中進行了呈現:“我有意將演奏家放置于觀眾席中,旋律的演奏,環繞在觀眾周圍,營造出了‘轉山’的場景,從而形成一種形式上的美感。”

實際上,類似的社會文化、民族文化深深地影響著文子洋的創作。在他看來,“文化”對自己產生的影響是潛移默化的,也是難以言說、難以更改的:“我曾嘗試完全拋開中國的音樂元素去寫作非常西洋化的作品,但是卻失敗了,我發現‘文化’是難以回避的,例如從小使用的方言、飲食習慣、生活方式、周圍人的性格等早已深入作曲家的骨子里,形成了潛移默化的影響。這是融在你骨子里的。雖然文化作為一個上層建筑,會受到經濟、環境等影響,但我們會很敏感地捕捉到周圍環境中的信息,并有意識、無意識將其帶入到作品當中。”

對于即將邁入研究生學習的文子洋來說,更多地參與國際交流,帶著注入中國文化的作品走向世界舞臺是他今后的藝術追求和學習目標。

但同時,他也會戒驕戒躁,不斷地提高專業素養。他幽默地表示:“在之后的研究生階段,我會把音樂創作當作我的‘信仰’,把作曲這件事作為我每天必做的一項任務,保證一定的寫作量,從而提高自己的專業水平。”

整個采訪的過程,筆者十分明顯地感受到他對作曲的喜愛。“我是一個很感性的人,喜歡去享受生活,用心地去感受每一天,體驗生活當中的喜怒哀樂,無論是親情、友情、愛情都能影響到我的創作。我希望像西方的作曲家舒伯特、柴可夫斯基一樣,寫作一些鋼琴小品,用音符去記錄生活。如同寫作‘日記’一般,用音樂記錄下生活中的一點一滴。”只有不斷地寫作與實踐,堅持創新原則,才能找到一套屬于他自己的音樂語言。

除了作曲,文子洋在閑暇之時,還創辦了自己的公眾號,在上面寫作一些創作札記、音樂小論文等,以此來記錄自己的創作思路和作曲觀念,或是表達自己對當今音樂創作的想法。它曾在《音樂周報》上發表過《追憶恩師黃虎威教授——六重奏〈告別〉創作札記》以此來闡釋自己為恩師創作的作品內涵;另外,他的論文《傳統箏樂在新音樂作品中的創新》還入選了中國傳統箏樂最高規格賽事“中國傳統箏樂藝術節暨翰雅獎·中國傳統箏曲演奏邀請賽”征稿與評選活動優秀論文。

其實,文子洋作為青年創作者,擁有比較大的進步空間,他對音樂的執著追求一定會成就他走向另一個高峰。他說:“當一部新作誕生,音樂學家們寫作的樂評和對作品的理論剖析,在音樂的傳播環節產生十分重要的作用。只有在音樂學家和作曲家的共同努力下,才會讓受眾真正地體會作品中的人文內涵,給他們留下深刻的影響,同時音樂學家們的文章也能幫助作曲家對自己的作品進行正確的認知,最終也更加利于讓中國的音樂作品走向世界舞臺。在未來,我希望與其他的作曲家、音樂學家一起把具有中國文化特色的作品帶到世界舞臺。”這是文子洋一直以來的藝術追求和努力方向。