新型城鎮化視角下城市土地擴張與人口增長耦合態勢研究

——以長江中游城市群為例

馬立呼,潘玉君,華紅蓮,馬佳伸,牛福長

(云南師范大學 地理學部,云南 昆明 650500)

城鎮化是在世界各個國家、地區都存在的社會經濟發展現象,其中人口城鎮化和土地城鎮化是其核心要素內容。20世紀90年代,中國社會進入城鎮化高速推進的發展階段,導致城市建設用地急劇擴張,與此同時城鎮人口規模不斷壯大和人口大規模轉移[1]。2011年中國城鎮人口歷史性地首次超過農村人口,城鎮化率達到了51.27%。由此導致了“驅趕式”“冒進式”的城鎮化[2],造成城市空間無序擴張甚至失控、人地關系失調、城鎮化質量低下、土地資源浪費、生態環境破壞等問題。因此,國內外學者就城鎮化過程中人—地關系協調問題進行了廣泛的研究[3-7],以此為推進健康、可持續的城鎮化提供理論依據和決策分析。

城市群是高度發達的空間一體化的城市形態,是國家或地區工業化和城鎮化進入高級歷史發展階段的產物。長江中游城市群是國家級大型城市群,由武漢城市圈、長株潭城市群以及環鄱陽湖城市群構成,簡稱“中三角”,它是實施促進中部地區崛起戰略和推進新型城鎮化的重點區域,在我國區域發展格局中占有重要地位[8]。截至2019年底,長江中游地區28個城市的建成區面積和城區人口分別達到了3656.99平方公里和2310.31萬人。探討長江中游城市群城鎮化過程中的人地關系、空間格局特征等,有助于提升“中三角”地區城鎮化發展質量和水平、優化城鎮空間布局、促進人地配置協調發展、推進實施新型城鎮化戰略。在此背景下,不同學者從區域整體、省域尺度、重點城市等不同視角對長江中游地區進行了研究,研究內容主要有:(1)人口分布與城鎮化之間的關系研究[9-13]。運用人口分布結構指數模型,廖傳清對1990—2010年長江中游地區人口分布與城鎮化格局的時空變化進行了研究[9];鄧楚雄運用反距離權重插值法、探索性空間數據分析方法等,對1982—2010年湖南省人口分布格局的時空變化特點和主要影響因素進行了研究[13]。(2)城市土地利用與城鎮化之間的關系研究[14-19]。許均運用CLUE-S模型,模擬研究長株潭城市群土地利用空間格局動態變化[14];陳萬旭運用最小二乘法、空間滯后模型等方法,測度了長江中游城市群土地利用轉型和城鎮化之間的空間和非空間關系[15];楊小芳采用主成分分析法等方法,對長江中游城市群2005—2014年城市化與城市用地利用效率的時空耦合關系進行了研究[16]。(3)長江中游城市群的空間相互作用、空間格局演變、合作機制、城鎮化發展質量和水平等的研究[20-23]。但上述研究更多的是分析長江中游城市群人口分布、城市土地利用、城鎮化水平與質量、城市空間結構等方面,缺乏對于長江中游城市群城鎮化過程中城市土地擴張和人口增長之間的耦合態勢方面的研究,不能充分揭示“中三角”地區城鎮化進程中人地配置協調問題。因此,本研究基于總體耦合態勢模型和空間耦合特征模型等,對長江中游地區28個城市的土地擴張與人口增長之間的協調性進行分析,從而揭示區域人地發展的階段性特征和空間耦合格局,以期為長江中游地區穩步推進城鎮化建設、科學協調人地關系、合理配置和集約利用土地資源等方面提供參考意見。

一、數據來源和研究方法

(一)數據來源

本研究采用長江中游地區28個城市2000—2019年的建成區面積和城區人口數量作為研究指標。所需數據均來源于《中國城市建設統計年鑒(2000—2019年)》。

(二)總體耦合態勢模型

以重心模型及重心的空間耦合態勢構建總體耦合態勢模型[1],以此來探討城市土地擴張與人口增長的整體耦合態勢。重心模型如下:

(1)

(2)

式中,GL表示土地重心、GP表示人口重心;Li表示第i個城市的建成區面積、Pi表示第i個城市的城區人口數量;xi表示第i個城市的經度、yi表示第i個城市的緯度。

利用土地重心和人口重心的空間距離和運動軌跡來反映土地與人口的空間耦合態勢。重心空間距離的大小表示土地與人口之間的耦合協調關系,距離越大協調性越低,反之則高。S的計算公式:

(3)

(三)空間耦合特征模型

本研究引入彈性系數以構建空間耦合態勢模型,并以此來測度城市土地擴張與人口增長之間的空間耦合關系,當系數為1.12時被認為人口與土地之間的耦合態勢是處于理想狀態[24-25]。但是傳統的彈性系數模型存在一定的局限性,無法對城市人均用地態勢及土地利用集約狀況進行全面、客觀的分析。因此有些學者對其做了修正[3],用人均城市用地約束參數構建協調性系數(CPI)。本研究采用經修改的模型,計算公式如下:

CPI=CRi/PRi×R

(4)

(5)

式中,CPI表示協調性系數;CRi和PRi分別表示建成區面積和城區人口的年均增長率;LPt和LP0分別為期末年(2019年)和期初年(2000年)人均建成區面積;LPIt和LPI0分別為期末年(2019年)和期初年(2000年)理想人均建成區面積。對于LPI的取值范圍,參考相關研究結果[1,3,24],并根據《城市用地分類與規劃建設用地指標》(GB50137—2011)的規定,給特大城市、大城市、中等城市、小城市依次取值95m2/人、100m2/人、105m2/人、110m2/人,以此作為某個城市理想的人均建成區面積。

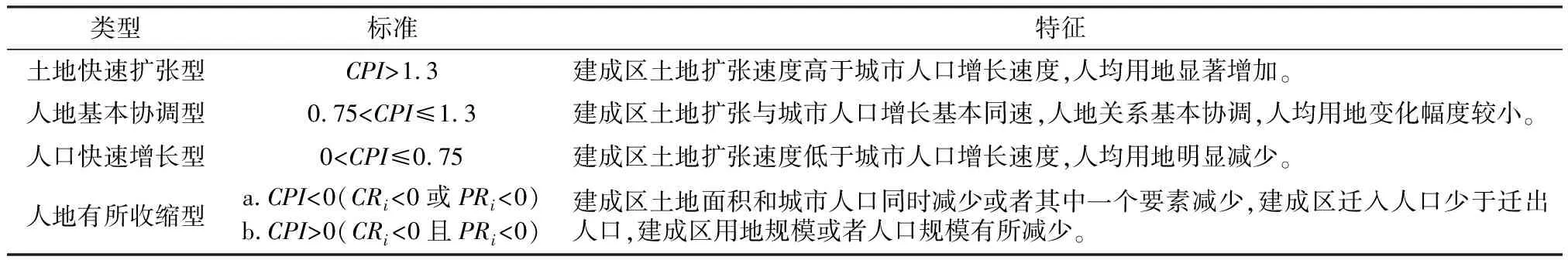

參考相關研究結果[2,23-24],并結合研究對象的城市土地擴張和人口增長發展的變化,以CPI>1.3、0.75

表1 城市土地擴張與人口增長協調性分級標準

二、結果分析

(一)城市土地擴張與人口增長的時空特征分析

1.城市土地擴張與人口增長的時序特征

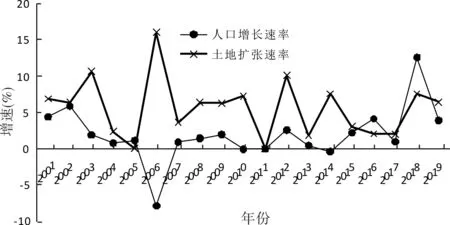

長江中游城市群2000—2019年的城市土地擴張與人口增長均呈現出極速波動增長的態勢,其演變歷程大致可分為平穩增長、反向變化、波動增長和交叉增長四個階段(圖1)。2000—2005年,這一階段城市土地與人口均呈現出增長趨勢,其中土地擴張更為顯著,遠大于人口增長的速度,建成區面積快速擴大,但是這一階段城市土地擴張與人口增長速率總體下降。2005—2007年城市土地擴張與人口增長形成了鮮明的反向變化軌跡,其中城市土地大幅度擴張,形成了倒“V”字形結構,在2006年土地擴張速率達到了16.10%;而城市人口則出現了下降趨勢,同時形成了顯著的“V”字形結構。2006年初步提出“長江中游城市群”戰略目標,因此推動了建設用地的快速擴張。2007—2015年是城市土地擴張與人口增長速率波動增長階段,這個階段土地擴張的速度遠高于人口增長的速度,人口增長較為緩慢,只有2011年城市土地擴張與人口增長持平。2015年以后城市土地擴張與人口增長速率呈現交叉增長的態勢,這一階段是人口增長較為快速的時期,并在2018年城市人口增長速度達到了最高值。總體而言,長江中游城市群的城市土地擴張和人口增長均在高速推進,而且其推進過程在時間序列上呈現出同步共進的特征;土地擴張速度一直都保持著極高的水平,并且總體上比人口增長速度高,兩者之間存在較大的差距,表明長江中游城市群的建設用地擴張速度很快,土地城鎮化顯著,同時體現出人地配置不協調的建設問題。

圖1 2000—2019年長江中游城市群城市土地擴張與人口增長速率變化圖

2.城市土地擴張與人口增長的空間格局

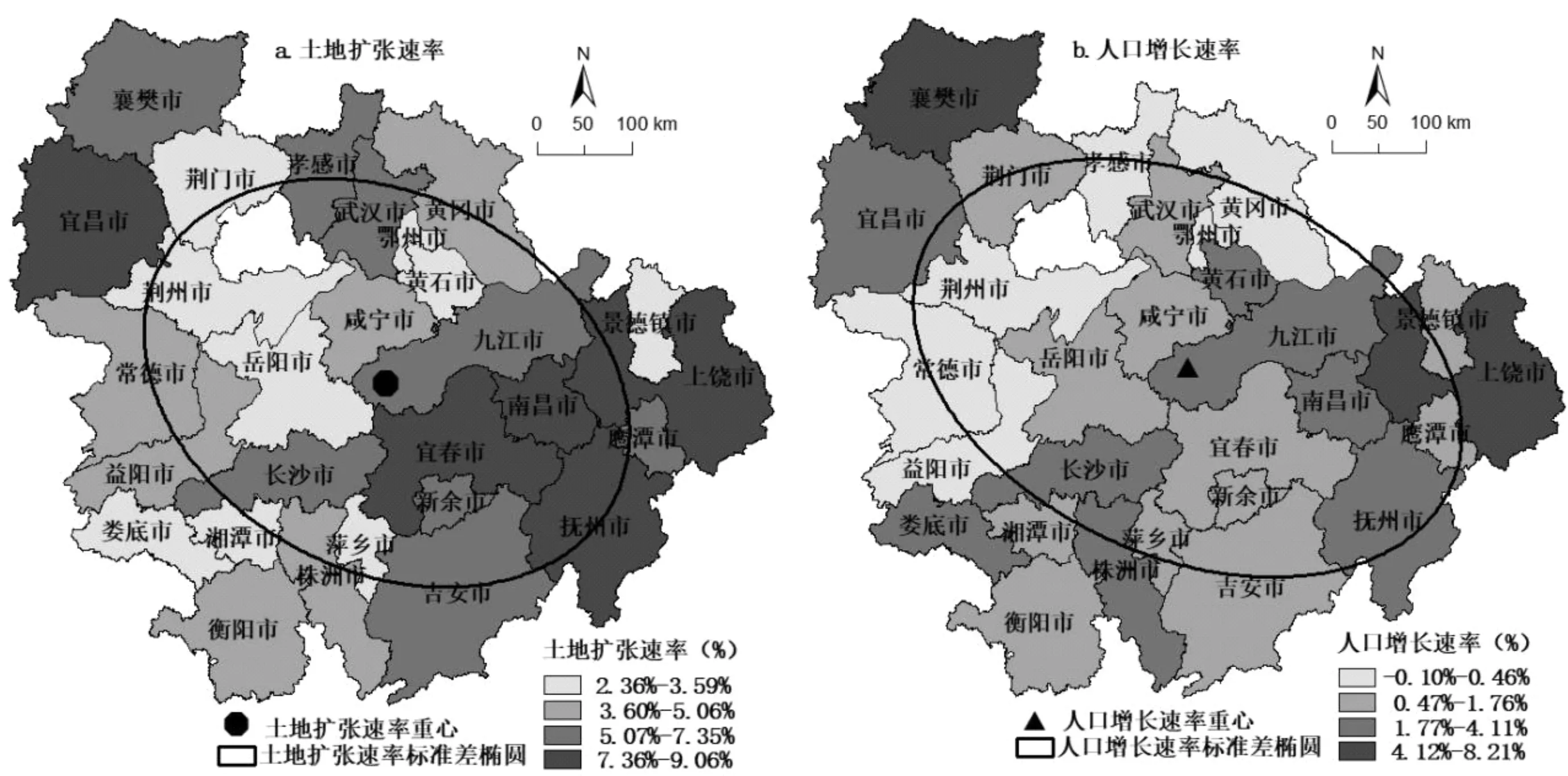

通過分析人口增長速率和土地擴張速率空間格局圖(圖2),再結合長江中游城市群人口增長與土地擴張速率標準差橢圓圖[26](圖2),可以直觀地看出長江中游城市群城市土地擴張與人口增長在空間上具有一定程度的吻合性,兩者的增長重心位于九江市西部地區,在空間上趨于重疊,同時增長格局均呈現出一定程度的西北—東南走向特征。

圖2 2000—2019年長江中游城市群城市土地擴張與人口增長速率空間格局圖注:地圖來源于國家標準地圖服務官網,無修改底圖,審圖號:GS(2016)1605號。

人口高速增長城市在空間上主要分布于城市群西北地區和東南地區。2000—2019年長江中游城市群人口增長速率最高的為襄樊和上饒,第二梯隊的城市由中心城市長沙和南昌牽頭,包括宜昌、撫州、九江、婁底等8個城市,其增長速率在1.77%—4.11%之間;武漢、新余、吉安、宜春、鷹潭等12個城市人口增長較慢,其速率在0.47%—1.76%之間。其中武漢作為“中三角”地區的中心城市,其人口增長速率相對較低,主要是武漢發展較為成熟,人口增長受到了各方面的制約;黃岡、常德、益陽、孝感和鄂州5個城市人口增長最為低緩,其增速在0.46%以下,主要是這些城市的綜合競爭力較低,經濟發展較為落后,人口吸引力不強。長江中游城市群的城市土地擴張速率最高的是宜昌、上饒、撫州、南昌和宜春5個城市,處于高速擴張態勢,其增速在7.36%—9.06%之間,其中上饒是人口增長和土地擴張速率都處于最高水平的唯一一個城市,說明上饒的土地城鎮化和人口城鎮化均在同步推進,其城鎮化進展速度極快。武漢、長沙、九江等7個城市的土地擴張速率在5.07%—7.35%之間,處于高速擴張的態勢,其中長沙和武漢作為城市群的中心城市兼省會城市,其經濟發展較快,綜合實力強勁,帶動自身及其周邊地區的城市土地快速擴張。常德、益陽、黃岡等城市的土地擴張速度較為緩慢,增長速率在3.60%—5.06%之間;荊門、荊州、婁底、湘潭等8個城市土地擴張水平最低,其速率低于3.59%,這些城市受自身人口較少、經濟發展較為滯后以及區域大城市如武漢、長沙和南昌等的極化效應等方面的影響,導致城鎮化發展緩慢,土地需求量小。

(二)城市土地擴張與人口增長耦合態勢分析

1.總體耦合態勢分析

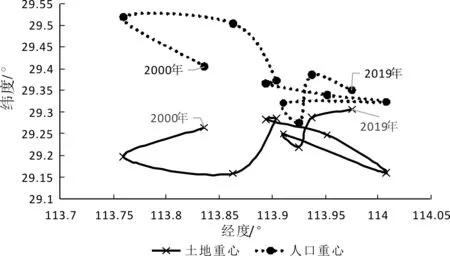

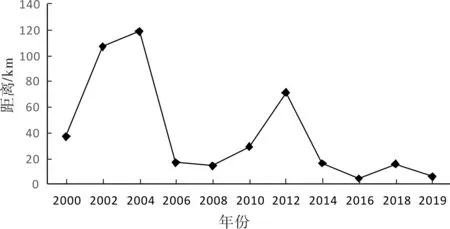

利用重心模型計算出土地重心、人口重心、兩者的移動軌跡及兩者間的空間距離(圖3、圖4),從而揭示人口重心和土地重心的演變特征及空間耦合態勢。根據圖4,可將城市土地擴張與人口增長的耦合態勢分為四個階段:(1)2000—2005年耦合性逐漸減弱階段。土地重心先由東北向西南移動,再由西往東移動,人口重心移動總體上由東南向西北移動。這時期土地重心和人口重心的移動方向處于反向狀態,因此兩者的空間距離逐步擴大,由2000年17.32km擴大到2005年的33.93km,擴大幅度達到了16.61km,表明兩者之間的耦合協調性極速減弱。(2)2005—2008年耦合性極速增強階段。這一時期土地重心總體上由西南向東北移動,人口重心移動總體方向為由北向南。土地重心與人口重心之間的距離由33.93km縮小到11.55km,縮小幅度高達22.38 km,出現了城市土地擴張與人口增長之間耦合協調性極速增強的時期。(3)2008—2012年耦合性逐漸減弱階段。這一階段土地重心由西向東移動且移動幅度較小,人口重心移動方向是由北向南,同時人口重心移動幅度也很小。這一階段,人口重心與土地重心之間的空間距離出現了小幅度擴大的趨勢,由11.55km擴大到19.70km,兩者之間的耦合協調性逐漸減弱。(4)2012—2019年協調性逐步增強階段。這一階段,土地重心由南向北移動且移動幅度小,人口重心由西向東移動且移動幅度極大,但這個階段人口重心與土地重心在空間上逐漸靠攏,說明兩者的協調性逐步增強。

圖3 2000—2019年長江中游地區土地重心和人口重心移動軌跡

圖4 2000—2019年長江中游地區土地重心與人口重心的距離

2000—2019年,長江中游城市群土地重心移動軌跡總體上呈現出西南—東北向,而人口重心的移動軌跡較為凌亂,但其整體方向也是由西向東演變。由此可以看出,長江中游城市群人口轉移和土地擴張重心位于東部地區。同時,土地重心和人口重心之間的空間距離不斷縮小,表明長江中游城市群人地協調性不斷增強。

2.空間耦合特征分析

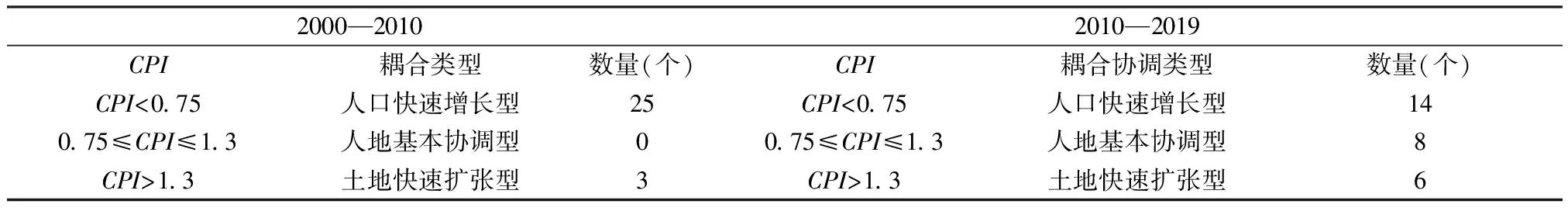

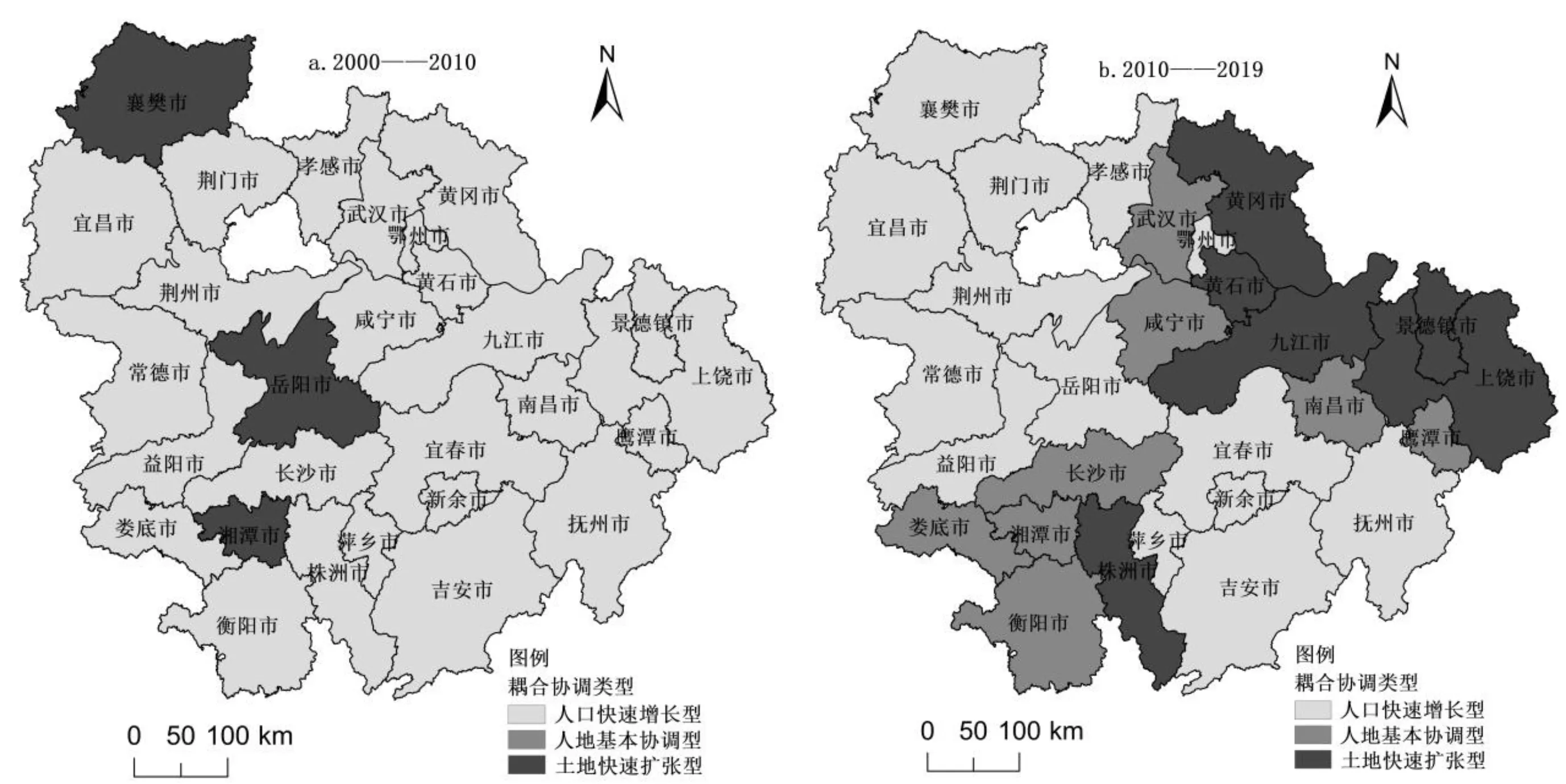

通過模型計算出測度城市土地擴張與人口增長之間耦合態勢的協調性系數(CPI),并根據CPI將長江中游城市群28個城市的耦合協調類型劃分為三大類(表2):人口快速增長型、人地基本協調型和土地快速擴張型。此外分成兩個時間截面(2000—2010年和2010—2019年)對長江中游城市群城市土地擴張與人口增長耦合協調關系進行對比分析。從圖5可以得出,長江中游城市群28個城市土地擴張與人口增長之間耦合協調類型主要以人口快速增長型為主,兩者空間耦合關系較差,土地與人口之間的協調性不高。

表2 長江中游城市群城市用地擴張與人口增長協調性分析結果

圖5 2000—2019年長江中游城市群城市土地擴張與人口增長耦合協調類型空間分布格局圖注:地圖來源于國家標準地圖服務官網,無修改底圖,審圖號:GS(2016)1605號。

2000—2010年,長江中游城市群的城市土地擴張與人口增長耦合類型以人口快速增長型為主,除了襄樊、岳陽和湘潭屬于土地快速擴張型,其余25個城市均為人口快速增長型,不存在人地基本協調類型城市。這個階段,隨著城鄉二元結構的逐步解構,加上交通運輸條件的不斷完善、人口戶籍制度的逐步放開、城市就業機會更多及較為豐厚的經濟收入等促進了大量農業人口遷入城市或就地轉變為城市人口,因此長江中游地區各城市以人口快速增長型為主。但與此同時,由于社會經濟條件等方面原因,城市基礎設施建設并沒有跟上城市人口增長的步伐,因此城市土地擴張滯后于人口增長,土地與人口之間的耦合協調性較差。

2010—2019年,長江中游地區城市土地擴張與人口增長之間耦合態勢發生了較大變化,人口快速增長型城市減少,土地快速擴張型城市增加到6個:株洲、黃岡、黃石、九江、上饒和景德鎮。人地基本協調類型城市從第一階段的0個增加到了8個,分別是武漢、咸寧、南昌、鷹潭、長沙、婁底、湘潭和衡陽。在空間格局上,土地快速擴張型城市從第一階段的西部地區轉移到東部地區,其中武漢、南昌、長沙3個中心城市及其周邊地區是土地擴張最為快速的區域,呈現出明顯的三角形空間格局,說明3個城市作為長江中游地區的中心城市,綜合實力突出,對區域產生了顯著的引力,吸引城市群內的資源、產業、政策等要素向三大城市集中。

從第一階段的以人口快速增長型為主到第二階段人地基本協調型和土地快速擴張型城市大幅度增加這個轉變可以看出,長江中游地區城市人口的大量增長對建設建設用地提出了更大的需求量,反過來促進城市建成區面積的快速擴張。加上2006年初步提出“長江中游城市群”戰略目標之后,更是推動長江中游地區城鎮化快速發展,其中土地擴張的速度總體上逐步超過人口增長的速度。

三、對策建議

長江中游城市群目前區域人地配置不協調問題突出,因此今后應該從產業優化升級、政策制定、制度完善等方面改善城鎮化過程中土地城鎮化和人口城鎮化之間的關系,控制土地快速擴張,引導人口有序流動,促進人地協調配置,以及區域加強生態文明建設,實現綠色、健康、可持續的現代化新型城鎮化道路。

(一)控制土地快速擴張,引導人口有序流動,促進人地協調配置

人地關系的和諧是新型城鎮化的一個顯著特征。長江中游城市群28個城市總體上處于城市土地快速擴張的階段,人口與土地之間的增長速率存在著較大的差距,人地關系不協調問題突出。尤其是武漢、南昌、宜昌等地區土地擴張十分顯著,形成了建設用地高密度區域,給區域土地資源和生態環境帶來了巨大的壓力,因此應控制這些地區土地高速擴張的態勢,促進土地資源的節約集約利用,提高土地效益。長江中游東部地區是人口增長相對緩慢、人地耦合協調性低的聚集區,因此應合理、有序引導城市人口向東部地區流動,優化人口分布的空間格局,促進人口分布相對均衡,降低人口高密度地區的發展壓力。通過調整人口增長和土地擴張,逐漸形成人地協調的區域發展格局,促進人地和諧發展。

(二)加強生態文明建設,實現綠色城鎮化發展

長江中游地區河網密布、湖泊眾多,地勢低平,是長江中下游平原的重要組成部分,承載著巨大的城鎮數量及人口規模。長江中游地區土地空間的蔓延擴張,會加劇土地資源的緊缺性,造成糧食安全隱患,同時也會導致生態環境系統失衡,引發更為頻繁的自然災害,給長江中下游地區的社會經濟發展、人民生命財產安全等方面帶來十分重大的損失。因此在推進城鎮化建設的過程中應從基于“生態文明建設”定位,突出環境保護工作,努力實現環境保護與城鎮化建設協調推進,走生態城鎮化道路,樹立生態宜居、綠色城市的發展理念,從行政手段等方面嚴格控制土地擴張的無序、失控行為,引導走有序、健康的城鎮化發展道路,推進實施生態宜居、人地和諧的新型城鎮化戰略。

(三)促進“三角形”空間格局平衡演變,推進區域協調統一

武漢是我國中部地區最大的城市和區域核心城市,其城市規模和人口數量都十分巨大,但是武漢作為增長極,其空間拉力和輻射作用并不協調,呈現出引力遠大于輻射作用的趨勢,未能充分發揮其對周邊地區的輻射和帶動作用,從而進一步拉大了與周邊地區之間的發展差距,形成了明顯的空間梯度和“核心—邊緣”結構。因此,應進一步提升武漢的輻射帶動能力,加強武漢城市圈及其與周邊地區之間的協調與合作。同為區域中心城市,南昌、長沙與武漢相比,存在較大的差距,“三角形”的城市空間格局呈現出不協調的趨勢。因此,在新型城鎮化理念下,應加強統籌區域協調,推進南昌和長沙的城鎮化建設,促進引導兩者城市人口有序增長,逐步縮小與武漢之間的發展差距,形成長江中游城市群“三角形”空間格局協調發展的局面。

四、結論與討論

本文以長江中游城市群28個城市作為研究尺度,以建成區面積與城區人口為研究視角,利用重心模型、空間距離、耦合協調性等方法研究長江中游城市群人地變化的階段性特征和人地配置空間格局,結果表明:

(1)2000—2019年,長江中游城市群城市土地擴張與人口增長呈現出階段性特征并可分為平穩增長、反向變化、波動增長和交叉增長四個階段。長江中游城市群城市土地擴張與人口增長都在高速推進,兩者推進過程在時間序列上呈現出同步共進的特征,但是總體上土地擴張速度一直高于人口增長速度,兩者之間存在較大的差距;但與此同時,“中三角”地區城市土地擴張與人口增長在空間格局上吻合性較強。

(2)長江中游城市群28個城市土地擴張與人口增長耦合協調類型可分為3類,其中以人口快速增長型為主,人地配置耦合協調度較低。但與此同時,長江中游城市群土地重心與人口重心之間的空間距離處于逐漸縮小的趨勢,人地關系協調度不斷增強。

本研究從時空兩個維度分析了長江中游城市群人地協調問題,具有較高的學術價值和現實意義,但是本研究也存在著一定的不足:指標樣本數量與類型不夠豐富。因此,在未來研究中需要構建多樣本的指標體系,從多方面多維度去研究在城鎮化過程中人地配置問題,以推進新型城鎮化科學合理的發展。