尿毒清顆粒對慢性腎衰竭患者腎功能及炎癥介質水平的影響

趙亞南

(河南科技大學第一附屬醫院血液凈化科 洛陽 471003)

慢性腎衰竭是各種慢性腎臟疾病的終末階段,是肌酐、尿素氮等各種代謝產物或激素降解產物在體內積蓄,進而導致水鈉潴留及電解質、酸堿紊亂,糖類、脂質、蛋白質和維生素代謝紊亂以及全身各系統受累的臨床綜合征,目前治療原則是保護殘存腎單位、延緩腎衰竭進展[1]。尿毒清顆粒是中藥制劑,可減緩腎功能惡化、促進肌酐(SCr)及尿素氮(BUN)等代謝產物排泄[2]。本研究旨在探討尿毒清顆粒對慢性腎衰竭患者腎功能及炎癥介質水平的影響。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 回顧性分析2018年2月~2020年2月我院收治的80例慢性腎衰竭患者臨床資料,根據治療方案不同分為對照組和觀察組,各40例。對照組男23例,女17例;年齡35~65歲,平均(50.09±9.31)歲;病程1~4年,平均(2.51±0.76)年。觀察組男22例,女18例;年齡34~65歲,平均(49.86±9.43)歲;病程1~4年,平均(2.49±0.68)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 入組標準(1)納入標準:西醫符合《內科學》[3]中慢性腎衰竭診斷標準;中醫符合《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]中脾腎氣陰兩虛證候,主癥為倦怠乏力,腰酸膝軟,口干舌燥,五心煩熱;次癥為夜尿清長,舌淡有齒痕,脈沉細。(2)排除標準:合并感染、自身免疫性疾病及惡性腫瘤患者;近期服用糖皮質激素類藥物患者;嚴重心、肝功能不全患者;對本研究藥物過敏患者。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 給予普通低蛋白飲食,每日蛋白質控制在0.6 g/kg,熱量控制在30~35 kcal/kg,食譜由科室主管醫生安排,同時給予復方α-酮酸片(國藥準字H20103286),4片/次,3次/d。治療2個月。

1.3.2 觀察組 在對照組治療基礎上聯合尿毒清顆粒(無糖型)(國藥準字Z20073256)口服,每日7、12、18時各服5 g,21時服10 g,4次/d。治療2個月。

1.4 觀察指標 (1)臨床療效[4]:于治療2個月后,根據中醫證候積分減分率評估療效。評分方法:主癥按無、輕、中、重分別記0分、2分、4分、6分,次癥分別記0分、1分、2分、3分,舌脈,“有”記1分,“無”記0分,共計40分。減分率=(治療前總分-治療后總分)/治療前總分×100%。患者癥狀、體征消失或基本消失,減分率≥95%為治愈;癥狀、體征明顯改善,70%≤減分率<95%為顯效;癥狀、體征均有好轉,30%≤減分率<70%為有效;癥狀無明顯改善甚至加重,減分率<30%為無效。總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總例數×100%。(2)比較兩組治療前、治療2個月后腎功能指標,采用自動生化分析儀(日立7060型)檢測血SCr、血BUN,計算肌酐清除率(CCr),CCr=[(140-年齡)×體質量(kg)]/[0.818×SCr(μmol/L)],女性再乘以0.85。(3)比較兩組治療前、治療2個月后炎癥介質水平,采用酶聯免疫吸附法檢測C反應蛋白(CRP)、白介素-6(IL-6)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)。

1.5 統計學方法 采用SPSS21.0統計學軟件分析處理數據,計量資料以(±s)表示,組間用獨立樣本t檢驗,組內比較用配對樣本t檢驗,等級資料采用秩和檢驗,計數資料以%表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

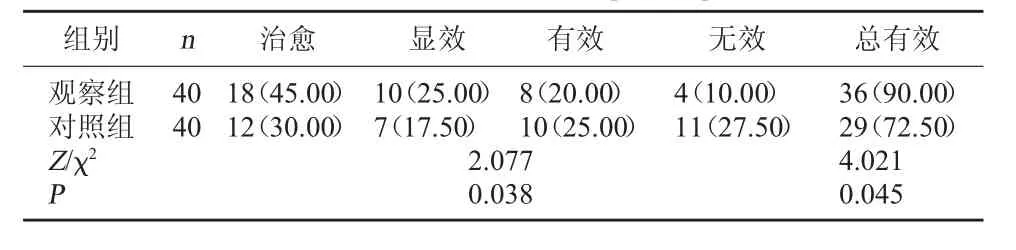

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組總有效率為90.00%,高于對照組72.50%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[例(%)]

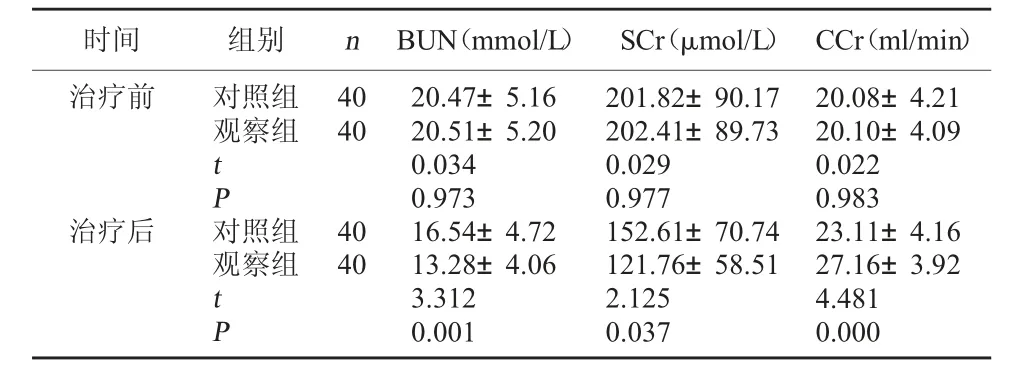

2.2 兩組治療前后腎功能指標比較 治療前,兩組腎功能指標對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療2個月后,觀察組BUN、SCr均低于對照組,CCr高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后腎功能指標比較(±s)

表2 兩組治療前后腎功能指標比較(±s)

時間 組別 n BUN(mmol/L)SCr(μmol/L)CCr(ml/min)治療前 對照組觀察組40 40 tP治療后 對照組觀察組40 40 tP 20.47±5.16 20.51±5.20 0.034 0.973 16.54±4.72 13.28±4.06 3.312 0.001 201.82±90.17 202.41±89.73 0.029 0.977 152.61±70.74 121.76±58.51 2.125 0.037 20.08±4.21 20.10±4.09 0.022 0.983 23.11±4.16 27.16±3.92 4.481 0.000

2.3 兩組治療前后炎癥介質水平比較 治療前,兩組炎癥介質水平對比,差異無統計學意義(P>0.05);治療2個月后,觀察組TNF-α、CRP、IL-6水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組治療前后炎癥介質水平比較(±s)

時間 組別 n TNF-α(ng/L) CPR(mg/L) IL-6(ng/L)治療前 對照組觀察組40 40 tP治療后 對照組觀察組40 40 tP 24.42±5.19 24.50±5.21 0.069 0.945 18.60±4.85 15.59±4.32 2.931 0.004 10.23±2.76 10.43±2.85 0.319 0.751 8.04±1.25 5.87±1.08 8.308 0.000 67.48±19.40 68.45±20.08 0.220 0.827 47.45±13.46 40.54±13.41 2.300 0.024

3 討論

慢性腎衰竭是指慢性腎臟疾病引起的腎小球濾過率(GFR)緩慢進行性下降及與此相關的代謝紊亂所致的臨床綜合征。發病機制尚不明確,但殘存腎單位腎小球高灌注、高濾過及腎小管高代謝狀態在腎小球硬化和腎功能進一步下降的過程中發揮了重要作用,故降低殘存腎單位負荷是保護腎功能的關鍵環節[5]。

微炎癥狀態是指持續的單核/巨噬細胞系統活化狀態,但機體無顯性感染,炎癥指標處于高水平,且CRP是微炎癥狀態的敏感和特異性標志物,也是慢性腎衰竭預后的一個可靠指標[6]。本研究結果顯示,治療2個月后,觀察組總有效率高于對照組,且BUN、SCr、CRP、IL-6、TNF-α水平均較對照組低,CCr水平較對照組高(P<0.05),表明慢性腎衰竭給予尿毒清顆粒治療,可以改善機體微炎癥狀態,保護腎功能,延緩腎衰竭進展。

中醫學認為,慢性腎功能衰竭屬“虛勞、溺毒、關格”等范疇,濕熱久留,化燥傷陰,終至脾腎氣陰不足,可見神疲乏力;腎虛則腰膝酸軟;腎不納氣,故動則氣短;脾腎之陰虛,不能布津濡潤肌膚與口唇,故口干唇燥;陰虛則內熱,故有手足心熱、午后潮熱。尿毒清顆粒由大黃、茯苓、桑白皮、白芍、丹參、黃芪、制何首烏、白術、苦參、車前草組成,方中大黃味苦,性寒,瀉熱毒,破積滯,行瘀血;茯苓味甘、淡,性平,利竅去濕,導濁生津,補中健胃;桑白皮味甘、辛,性寒,治水腫;白芍味苦、酸,性微寒,除血痹,破堅積,治寒熱疝瘕,利小便,柔肝止痛,平抑肝陽;丹參味苦,性微寒,破癥除瘕,止煩滿,益氣;黃芪味甘,性微溫,補氣固表,托毒排膿,利尿,生肌;制何首烏味苦、甘、澀,性微溫,益精血,烏須發,強筋骨,化濁降脂;白術味苦、甘,性溫,燥濕利水,健脾益氣;苦參味苦,性寒,逐水,除癰腫,養肝膽氣,安五臟,定志益精,利九竅;車前草味甘,性寒,利水通淋、清熱解毒。諸藥合用,起健脾利濕、通腑降濁、活血化瘀之效[7~8]。現代藥理學表明,大黃可以促進尿素、肌酐排泄,提高血中必需氨基酸含量,改善白-球蛋白比值,增加食欲及抗炎作用;黃芪可以改善機體免疫功能,增強紅細胞活性,保護腎功能;茯苓具有增強免疫力、利尿、抑制炎癥的作用;制何首烏可以調節血脂代謝,增強免疫力,消炎抗菌,清除氧自由基。

綜上所述,慢性腎衰竭患者給予尿毒清顆粒治療效果顯著,可以改善機體微炎癥狀態,保護腎功能,延緩腎衰竭進展,值得臨床推薦。