基于“超前鎮痛”理念探討撳針對痔術后疼痛和血清PGE2影響*

李璐 唐勇 葛巍 陳光華

(江西中醫藥大學附屬醫院肛腸科 南昌 330006)

混合痔是臨床上最常見的肛腸疾病之一,我國痔的發病率達50.28%[1]。手術是治療Ⅲ、Ⅳ度痔的主要手段,然而術后出現疼痛十分普遍,繼而引起尿潴留、切口水腫、排便障礙及失眠等并發癥,給患者帶來較大的痛苦和精神壓力。目前圍術期鎮痛多集中在術中和術后,而往往忽視術前的疼痛管理,導致患者仍有明顯的疼痛感,并出現因使用更多止痛藥而帶來的副作用。因此,本研究基于“超前鎮痛”理念,觀察術前24 h開始撳針長強、承山、二白穴對痔術后疼痛及其相關并發癥的影響,探索撳針超前鎮痛減輕痔術后疼痛的可能作用機制。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年6月~2020年6月于我院行混合痔外剝內扎術患者80例,隨機分為撳針組和對照組,每組40例。兩組性別、年齡、病程、痔分度、切口數及手術時間等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究獲得醫院醫學倫理委員會批準。見表1。

表1 兩組一般資料比較(±s)

表1 兩組一般資料比較(±s)

組別 n 男(例) 女(例) 年齡(歲) 切口(個) 手術時間(min)撳針組對照組P病程(年) 痔分度Ⅲ度(例) 痔分度Ⅳ度(例)40 40 24 16 22 18 0.82 43.03±9.95 42.53±10.60 0.83 5.80±3.23 5.25±4.88 0.59 23 17 24 16 1.0 3.65±0.80 3.70±0.72 0.77 35.75±7.47 34.10±6.36 0.29

1.2 納入與排除標準 納入標準:符合中國中西醫結合學會大腸肛門病專業委員會發布的《中國痔病診療指南(2020)》[1]混合痔診斷標準;對本研究內容知情并簽署知情同意書;年齡18~65歲,男女不限;病程≥1年;Ⅲ、Ⅳ度痔分度;有手術適應證,在局部浸潤麻醉下行混合痔“外剝內扎術”;依從性好,能遵照醫囑進行撳針治療。排除標準:合并有肛周膿腫、肛瘺、直腸脫垂、結直腸腫瘤或息肉等其他肛腸疾病患者;合并有潰瘍性結腸炎、克羅恩病、放射性腸炎等腸道炎癥疾病者;伴嚴重心腦、肝腎、造血系統等原發疾病者;妊娠或哺乳婦女;患有精神病、血友病等不宜手術患者;資料缺失或不能堅持配合臨床研究患者;吸毒,曾有濫用止痛藥病史者。

1.3 治療方法

1.3.1 一般治療(1)術前完善相關檢查,排除手術禁忌證,術前2 h予開塞露40 ml灌腸。(2)所有患者均由同一名經驗豐富的肛腸科醫師在局麻下完成混合痔外剝內扎術。(3)術后當天予半流質飲食,并行抗炎、止血、補液等對癥支持治療;疼痛明顯者予氯諾昔康(國藥準字H20057160)8 mg肌肉注射以止痛,如不能充分緩解疼痛,可加用1次。(4)術后第1天正常飲食,規律排便,便后予中藥熏洗坐浴及專科換藥。

1.3.2 撳針組 選用“清鈴”牌撳針埋針于長強、承山、二白穴。操作方法:局部皮膚予酒精消毒,待酒精揮發后(約30 s),選用0.2 mm×1.5 mm的“清鈴”撳針于術前24 h開始,分別刺入長強、承山穴,選用0.2 mm×1.2 mm的“清鈴”撳針刺入雙側二白穴,并輕輕按壓5~10 min,患者感到酸脹麻即可。囑患者每隔2小時按一次,每次按壓5~10 min,術后24 h剝出,注意選穴的準確性。埋針部位出現紅腫、瘙癢、皮疹等異常反應時,予立即剝離埋針。

1.3.3 對照組 術前不采取任何止痛干預。

1.4 觀察指標(1)術后首次感覺疼痛時間(VAS評分≥4分的時間)。VAS評分,0分代表無痛;1~3分代表輕度疼痛,不影響睡眠;4~6分代表中度疼痛,影響睡眠;7~9分代表重度疼痛;10分為劇痛,無法入睡[2]。(2)術后24 h內最強疼痛評分。(3)術后24 h內患者總睡眠時間,通過患者自述結合陪伴者評估,取兩者平均值[3]。(4)術后24 h內患者使用止痛藥氯諾昔康情況,即VAS評分≥7分者予肌肉注射氯諾昔康8 mg,若疼痛仍不能緩解可加用1次8 mg,24 h內不超過24 mg。(5)記錄術后24 h內并發癥發生情況:尿潴留、水腫出現的例數。(6)于術前、術后24 h采集兩組患者外周靜脈血,采用ELISA法測定血清中前列腺素E2(PGE2)含量。

1.5 統計學方法 所有數據采用SPSS20.0統計學軟件分析。計量資料用(±s)表示,采用t檢驗;計數資料用%表示,采用χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

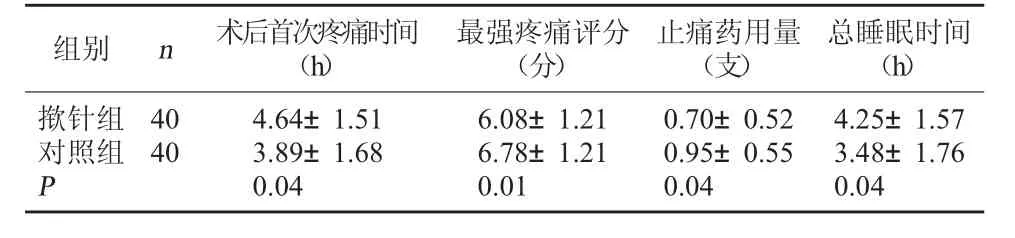

2.1 兩組止痛效果比較 撳針組術后首次出現疼痛的時間晚于對照組,24 h最強疼痛評分及止痛藥用量均低于對照組,總睡眠時間多于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組止痛效果比較(±s)

表2 兩組止痛效果比較(±s)

組別 n術后首次疼痛時間(h)最強疼痛評分(分)止痛藥用量(支)總睡眠時間(h)撳針組對照組P 40 40 4.64±1.51 3.89±1.68 0.04 6.08±1.21 6.78±1.21 0.01 0.70±0.52 0.95±0.55 0.04 4.25±1.57 3.48±1.76 0.04

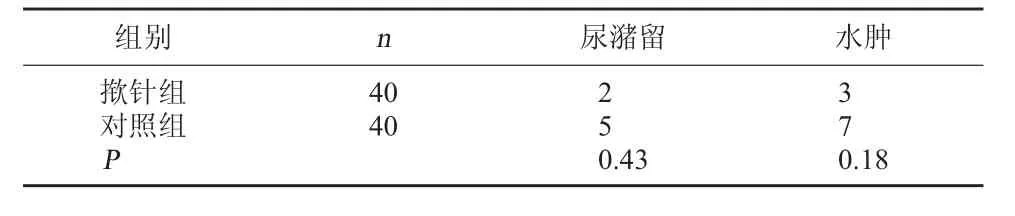

2.2 兩組并發癥發生情況比較 撳針組術后24 h內出現尿潴留和水腫例數少于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組術后24 h并發癥發生情況比較(例)

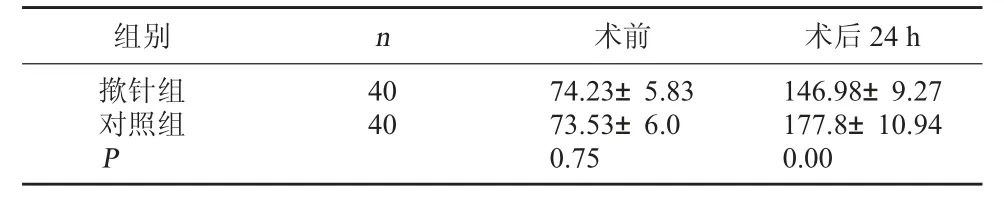

2.3 兩組PGE2水平比較 術前兩組PGE2比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后24 h撳針組PGE2水平明顯低于對照組(P<0.05)。見表4。

表4 兩組PGE2水平比較(pg/ml,±s)

表4 兩組PGE2水平比較(pg/ml,±s)

組別 n 術前 術后24 h撳針組對照組P 40 40 74.23±5.83 73.53±6.0 0.75 146.98±9.27 177.8±10.94 0.00

3 討論

20世紀初Crile初次提出“超前鎮痛”,是指在手術創傷造成疼痛信號傳入中樞之前就采取有效的鎮痛方式來阻斷這種信號的傳遞。隨后,Wall在其研究基礎上不斷完善,進一步證實了超前鎮痛的作用。至1993年Woolf提出在圍術期均給予鎮痛、鎮靜藥物,阻止外周傷害性傳入沖動向中樞傳導,以減弱術中痛、預防術后痛和減少鎮痛藥的需要量[4~6]。有研究發現通過術前疼痛管理可有效降低致炎因子的表達,減少致炎因子對傷害性感受器的刺激,降低外周及中樞敏感化,提高痛閾,進而緩解疼痛。柳毅等[7]將舒芬太尼超前鎮痛應用于肛周手術患者,結果顯示研究組麻醉起效時間、至最高麻醉平面時間均短于對照組,術后4 h、8 h、12 h、24 h疼痛評分均低于對照組,且術后不同時間段舒適度評分均高于對照組(P<0.05)。李天予等[8]系統評價了非甾體類抗炎藥超前鎮痛在全髖關節置換術中的應用效果,Meta分析結果表明超前鎮痛可提高急性期的鎮痛效果,患者自控鎮痛頻率降低,術后阿片類藥物使用量和不良反應均明顯減少,從而加速患者術后康復。然而,由于患者對超前鎮痛的意識不足,加之擔心注射或口服止痛藥物引起依賴性、成癮性、過度鎮靜、惡心嘔吐、呼吸抑制等副作用,導致患者對術前使用鎮痛藥物的依從性較差。因此,本研究使用中醫特色療法結合超前鎮痛理念,采用撳針針刺代替鎮痛藥,提前刺激外周神經,以減弱手術創傷帶來的疼痛。

中醫學認為,痔術后疼痛是由于金刀創傷致絡損經傷,氣血運行不暢,氣滯血瘀,不通則痛[9]。針刺可以通經活血、行氣止痛、扶正祛邪、調和陰陽等[10]。現代醫學認為針刺經絡腧穴及“久留針”能產生持續有效的刺激,提高腧穴的興奮性,促進經絡氣血的有序運行,減輕炎癥反應,抑制疼痛信號的傳導,提高痛閾以達到鎮痛目的。撳針屬于皮內針的一種,是針刺留針法的發展,通過淺刺、留針、穴位按摩反復刺激皮膚神經末梢感受器,以達到治療作用。目前報道撳針可治療各種痛證,包括帶狀皰疹后遺神經痛、胃脘冷痛、分娩鎮痛、偏頭痛等[11~14]。在撳針治療中應注意以下幾點:(1)根據取穴的位置選擇適當長度的針具。頭面部等皮薄肉少之處可用0.3 mm、0.6 mm長針,肌肉豐滿之處可用0.9~1.5 mm長針。(2)貼埋時盡量避開體表毛細血管,否則易造成皮下出血。(3)進針前常規消毒,貼埋期間針處不能著水。(4)貼埋后應適當按壓,在進入人體時針刺感極輕猶如蚊子叮咬,隨著時間的延長和間斷按壓逐漸產生酸脹的感覺,以患者無痛和不影響活動為原則[12]。

在穴位的選擇上,選用古代針灸歌賦和文獻中出現較多的承山、長強、二白穴。如《扁鵲神應針灸玉龍經》中說道:“九般痔疾最傷人,穴在承山妙如神,縱饒大痛呻吟者,一刺長強絕病根。”“痔漏之疾亦可針,里急后重最難禁;或癢或痛或下血,二白穴從掌后尋。”其中承山穴為循經取穴,別絡入肛門,有消腫止痛、理氣散滯之功,不僅可止痛,還可防治痔術后便秘。長強為督脈絡穴,在尾骨端與肛門連線的中點處,具有調氣血、通經絡、疏泄肛門部癖滯、解痙止痛的作用。二白穴在前臂掌側,腕橫紋上4寸,橈側腕屈肌腱的兩側,一側二穴。該穴為經外奇穴,取穴方便,對氣血瘀滯所致痔瘡有良好的止痛功效。龍慶等[15~16]選取下髎、長強、承山穴,在術前30 min用電針對混合痔手術患者進行干預取得了良好的療效,有效減輕了患者痔術后疼痛,減少了止痛藥使用量,患者術后24 h內睡眠也得到改善。鄭祖艷等[17]對40例混合痔術后疼痛患者采用撳針二白穴聯合中藥熏洗的方法治療,總有效率達95%。本研究采用術前24 h撳針承山、長強、二白穴進行干預,發現患者術后首次出現疼痛的時間晚于對照組,24 h最強疼痛評分低于對照組,止痛藥用量少于對照組,且總睡眠時間也得到明顯改善。雖然撳針組術后出現尿潴留和切口水腫的患者均少于對照組,差異無統計學意義,但由于樣本量較少,且引起術后并發癥的因素較復雜,疼痛可能只是其中一個原因。

西醫學認為,混合痔手術造成肛門局部組織損傷,導致外周和中樞神經致敏,從而引起疼痛,而炎癥介質的釋放是主要病理基礎[9]。前列腺素(PG)是花生四烯酸在各種生理或病理刺激下經多個酶促反應后生成的脂質產物,其中PGE2作用最強,手術的應激和損傷刺激均可使PGE2水平上升。PGE2可以直接激活傷害性感受器,提高痛覺感受器對緩激肽和其他致痛因子的敏感性,使疼痛過敏,從而引起或放大疼痛[18~19]。周稚川等[20]采用氟比洛芬酯超前鎮痛聯合舒芬太尼對48例宮頸癌患者術后疼痛進行觀察,并檢測麻醉前及術后2 h、24 h、48 h血清PGE2、TNF-α含量,結果顯示氟比洛芬酯超前鎮痛具有良好的術后鎮痛效果,可有效抑制血清PGE2的產生,減輕患者炎癥反應。袁偉超等[21]對39例混合痔患者采用口服加味芍藥甘草湯治療術后疼痛,并檢測兩組患者的血清SP、PGE2含量,結果表明觀察組鎮痛效果優于對照組,術后SP、PGE2均明顯低于對照組,差異有統計學意義。本研究觀察到撳針組術后24 h內外周血PGE2明顯低于對照組,其機制可能為撳針治療過程中抑制了PGE2的產生,減少了致炎因子的釋放,從而降低痛覺感受器對致痛因子的敏感性,進而達到了止痛的效果。

本研究的不足之處在于樣本量較小,觀察時間短,術前撳針的最佳介入時機、干預時間的長短、根據不同患者辨證選取最有效的穴位還需深入研究。雖然明確了PGE2在撳針鎮痛過程的作用,但對痔術后疼痛影響的作用機制有待進一步深入探討。往后可延長撳針干預時間、增加撳針干預時段,觀察圍術期不同時段撳針干預后的臨床效果,也可通過檢測其他致痛因子的含量,獲得更多的臨床觀察及實驗數據,以便更全面了解撳針鎮痛的機制。

綜上所述,術前撳針承山、長強、二白穴具有超前鎮痛作用,可改善患者的睡眠,減少術后相關并發癥發生;撳針治療過程中抑制了PGE2的產生可能為其作用機制。