針刺與百合固金湯治療中風后遺肢體功能障礙

楊偉

(河南省泌陽縣人民醫院中西醫結合科 泌陽463700)

缺血性中風為臨床常見神經系統疾病之一,好發于中老年人。臨床研究表明,大部分患者會出現中風后遺肢體功能障礙,對患者的病情恢復以及生活質量產生影響[1]。以往臨床選擇西醫康復訓練,但效果不顯著,近年來中醫廣泛應用于臨床,并獲取一定成效。本研究分析針刺聯合中藥方劑百合固金湯治療缺血性中風后遺肢體功能障礙的臨床效果。現報道如下:

1 資料和方法

1.1 一般資料 隨機選取2018年7月~2019年8月我院收治的120例缺血性中風后遺肢體功能障礙患者為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,各60例。對照組男40例,女20例;年齡55~76歲,平均年齡(61.5±3.5)歲;平均病程時間(26.7±4.3)d。觀察組男42例,女18例;年齡53~74歲,平均年齡(60.5±3.1)歲;平均病程時間(25.9±4.0)d。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫院醫學倫理委員會審核批準。

1.2 納入和排除標準 納入標準:經CT或MRI診斷為缺血性中風后遺肢體功能障礙;均為首次患病,出現足下垂內翻和四肢痙攣等癥狀;患者及家屬知情本研究,并簽署知情同意書。排除標準:短暫性腦缺血發作;腔隙性或大面積腦梗死;患病前合并其他肢體功能障礙性疾病;存在出血性疾病;意識不清;存在嚴重臟器功能障礙。

1.3 治療方法 對照組給予西醫康復訓練。選擇Bobath方案指導患者進行訓練,確保肩關節呈外展,肘、腕和手指關節呈伸展狀態,保持患側臥位,關節實施被動訓練,通過本體感覺神經肌肉促進療法活動訓練關節和肌群,依據循序漸進原則進行訓練。早期患者需要實施床上運動,健側采取主動訓練,患側予以被動訓練,如患者病情嚴重可依據痙攣分級予以抑制性體位,降低肌張力選擇肌肉牽張法,有助于分離運動,功能訓練由近端關節開始,主要訓練為伸展性運動。觀察組給予針刺聯合中藥方劑百合固金湯。百合固金湯方劑組成:百合18 g、生地黃15 g、熟地黃15 g、麥冬15 g、玄參12 g、當歸10 g、炒芍藥18 g、貝母10 g、桔梗10 g、甘草6 g,如胸痛可在藥方中加入花蕊石、血余炭、三七以及廣郁金。1劑中藥加入300 ml水取汁100 ml,分別在早晨和晚間頓服。同時采用另外1劑藥浸泡在1 000 ml酒精中,以藥液浸濕毛巾敷于患側肢體表面,20 min/次,3次/d。針刺穴位選擇伏兔、外關、豐隆、足三里、曲池以及肩髃,進行消毒后采用0.5~1.0寸不銹鋼針刺入皮膚,進針緩慢并捻轉,得氣后停留2~3 min,每日進行1次。兩組治療4周為一個療程,持續治療2個療程。

1.4 觀察指標 (1)兩組選擇性功能動作評估法(SFMA)比較,對兩組治療前后肢體功能障礙恢復情況采用SFMA評分,0~100分,分數和評估指標呈正相關[2]。(2)兩組治療前后上下肢肌力比較,分數1~5分,分數和評估指標呈現正相關[3]。(3)兩組治療前后生活質量評分比較,選擇Barthel指數量表對治療前后生活質量評分,總分100分,分數越高生活質量越高[4]。(4)兩組治療前后血液流變學指標比較,包括血漿黏度、纖維蛋白原和紅細胞壓積。

1.5 統計學分析 數據采用SPSS21.0統計學軟件分析處理,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組治療前后SFMA和Barthel指數評分比較治療前兩組SFMA和Barthel指數評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組SFMA和Barthel指數評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后SFMA和Barthel指數評分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后SFMA和Barthel指數評分比較(分,±s)

Barthel治療前 治療后觀察組對照組組別 n SFMA治療前 治療后60 60 tP 40.96±4.36 40.74±4.25 0.279 0.780 84.69±3.69 70.33±3.12 23.018 0.000 54.76±4.60 54.69±4.74 0.082 0.934 90.36±4.12 80.22±4.87 12.312 0.000

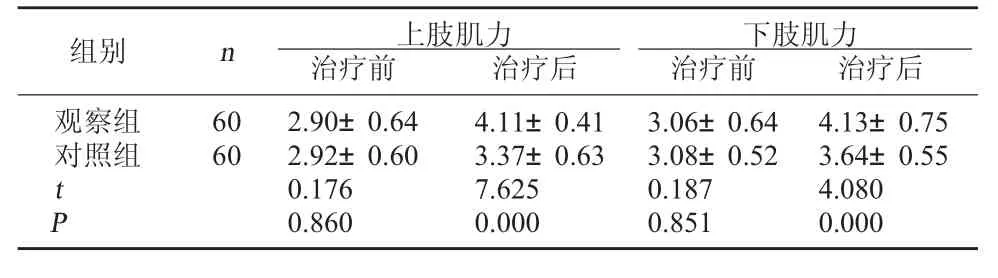

2.2 兩組上下肢肌力評分比較 治療前,兩組患者上下肢肌力評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者上下肢肌力評分均較治療前升高,且觀察組高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組上下肢肌力評分比較(分,±s)

表2 兩組上下肢肌力評分比較(分,±s)

下肢肌力治療前 治療后觀察組對照組組別 n 上肢肌力治療前 治療后60 60 tP 2.90±0.64 2.92±0.60 0.176 0.860 4.11±0.41 3.37±0.63 7.625 0.000 3.06±0.64 3.08±0.52 0.187 0.851 4.13±0.75 3.64±0.55 4.080 0.000

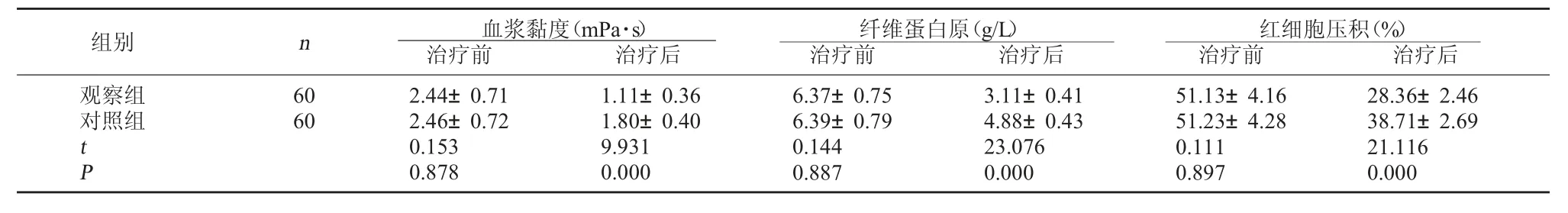

2.3 兩組血液流變學指標比較 治療前兩組血漿黏度、纖維蛋白原和紅細胞壓積水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后觀察組血漿黏度、纖維蛋白原和紅細胞壓積水平均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組血液流變學指標比較

3 討論

目前我國每年患缺血性中風人數為180~200萬,每年中風死亡的人數大致為150萬,大部分存活者會出現一定程度的肢體功能障礙,部分患者幾乎完全失去工作能力,進而降低生活質量[5~6]。而選擇何種方式改善肢體功能障礙患者的運動功能,提升日常生活質量為臨床主要研究課題。

中醫學認為缺血性中風的產生與逆亂腦絡及機體氣血上行存在關系,容易化火傷陰,痰、風、火和瘀一同出現阻滯腦脈或涌溢腦外。本病為肝腎虛損,風火痰瘀為標,肝腎虛損為本。本研究選擇中藥方劑對患者實施治療,其中百合和二地黃具有滋肺腎的效果,麥冬和百合可起到潤肺的效果,玄參和二地黃具有滋腎清熱的效果,當歸以及芍藥可實現養血和陰的效果,貝母以及桔梗具有化痰的效果[7~8],甘草調和諸藥。以上藥物聯合應用可起到調氣血以及散痞瘀的效果。針刺作為傳統中醫治療方法,可有效刺激表皮穴位,對臟腑經絡進行調節促進血瘀消散,同時可調和機體陰陽。現代研究表明,穴位刺激可降低血液黏稠度,增加腦部血流灌注量,增加流速,保護大腦皮層受損神經系統,有助于完成損傷位置的功能代償,此外可加強損傷神經再生靶刺激反應,對運動神經元可塑性進行改善,有助于恢復肢體障礙協調性。臨床已經證實穴位針刺對脊髓前角α運動神經元興奮性的調節性,對于肌興奮傳導協調以及中樞神經肌肉興奮控制恢復具有促進作用,以此緩解肌肉亢奮。本研究結果顯示,觀察組治療后上下肢肌力評分均高于對照組(P<0.05),而肢體肌力水平的提升,有助于肢體功能改善,提升生活質量。觀察組血漿黏度、纖維蛋白原和紅細胞壓積水平均低于對照組(P<0.05),說明針刺合中藥方劑百合固金湯治療缺血性中風后遺肢體功能障礙可改善局部微循環,臨床可行性良好。綜上所述,缺血性中風后遺肢體功能障礙選擇針刺合百合固金湯治療效果良好,可緩解肢體運動功能障礙現象,將其肌力水平提升,同時改善患者的血液流變學指標,可進行臨床推廣。