針刺對急性心肌梗死(氣虛血瘀證)患者PCI術后心肌酶譜與左心室重構的影響*

梁春玲 張辰浩 張宗耀 李金寶 張 然 李 寧 劉 杰

(中國中醫科學院望京醫院,北京 100102)

急性心肌梗死屬于冠狀動脈綜合征,由于高血壓等因素的影響,冠狀動脈內的不穩定斑塊發生破裂和糜爛后,通過血小板的作用凝聚成血栓從而堵塞冠狀動脈血管,血管內血氧不足,心肌細胞最終缺血壞死,故本病具有較高的致死率和致殘率[1]。經皮冠狀動脈支架植入術(PCI)是治療本病的常見手段,可有效緩解急性患者臨床癥狀并恢復心肌再灌注,但由于長期心肌缺血、梗死可引發左心室擴大和繼發性心功能不全,即左心室重構現象,嚴重影響患者預后[2]。中醫根據“整體”觀念,基于急性心肌梗死患者術后氣虛血瘀的辨證要點,將針刺運用于心臟康復綜合治療中。本次研究觀察了針刺對急性心肌梗死(氣虛血瘀證)患者PCI術后心肌酶譜與左心室重構的影響。現將結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 西醫診斷標準參照《第四版心肌梗死通用定義》[3]中急性心肌梗死診斷標準。中醫辨證標準參考《急性心肌梗死中西醫結合診療專家共識》[4]氣虛血瘀證的辨證要點。納入標準:符合中西醫診斷標準的心肌梗死(氣虛血瘀證)且成功行PCI術;首次發病;入院后從確診至行PCI術治療不超過12 h;年齡18~70歲;本研究經醫院倫理委員會批準,且患者及家屬簽署知情同意書。排除標準:有PCI術禁忌證者;合并肝腎功能障礙、腦血管疾病、惡性腫瘤等不適宜參與本次研究者;妊娠期或哺乳期婦女;有針刺治療禁忌證者。

1.2 臨床資料 選擇2020年1月至2020年12月于本院行PCI術并住院治療的86例心肌梗死患者,根據隨機數字表法分為針刺組與對照組各43例。針刺組男性24例,女性19例;平均年齡(64.16±5.28)歲;合并高血壓病18例,糖尿病10例;病變血管數目中單支病變患者19例,雙支病變16例,三支病變8例,平均植入支架1枚。對照組男性23例,女性20例;平均年齡(63.79±5.36)歲;合并高血壓病20例,糖尿病11例;病變血管數目中單支病變21例,雙支病變13例,三支病變9例,平均植入支架1枚。兩組患者性別、年齡、合并癥、病變血管數目以及平均植入支架數目等臨床資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 兩組患者均行PCI術和常規術后標準治療,包括低鹽低脂飲食、禁煙酒、注意休息、抗血小板聚集、抗凝、調節血壓和血脂、提供營養支持等,治療藥物包括拜阿司匹林腸溶片(拜耳醫藥保健有限公司,國藥準字J20171021,每日1次,每次100 mg)、硫酸氫氯吡格雷片[賽諾菲(杭州)制藥有限公司,國藥準字J20180029,每日 1次,每次 75 mg]、阿托伐他汀鈣片(輝瑞制藥有限公司,國藥準字H20051408,每日1次,每次20 mg),根據患者臨床癥狀酌情使用β受體阻滯劑、血管緊張素轉換酶抑制劑等。針刺組在術后6 h開始行針刺治療,選擇華佗牌一次性針灸針(蘇州醫療用品廠有限公司,規格0.3 mm×40 mm),穴位選擇內關、公孫、膻中、血海、足三里、三陰交,雙側取穴,患者臥位,對針具和穴位行常規消毒后直刺進針0.5~1寸,采用提插補法行針,患者感到酸麻脹痛感即得氣,得氣后繼續施針1 min,留針30 min,每日1次。兩組患者均連續治療2周。

1.4 觀察指標 1)抽取兩組患者術前與術后14 d外周靜脈血5 mL,血清分離,取血漿用電化學發光法檢測患者心肌酶譜水平,包括肌酸激酶(CK)、谷草轉氨酶(AST)、乳酸脫氫酶(LDH)以及肌酸激酶同工酶(CK-MB)含量。2)于治療前后分別對兩組患者行心臟彩色多普勒超聲檢查并獲取心臟切面圖像,測定并比較兩組患者如左室舒張末期內徑(LVEDD)、左室收縮末期內徑(LVESD)以及左心室射血分數(LVEF)。3)根據心肌梗死多維度評估量表(MIDAS)[6]評估兩組患者治療前后生活質量,MIDAS量表分為軀體活動、安全性、情緒反應、依賴性、飲食、擔心用藥和藥物不良反應7個項目在內的35個條目,每個條目根據不同程度分別記0~4分,總分為140分,總分越高則生活質量越低。

1.5 療效標準 參考《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]癥狀分級量化表對兩組患者氣虛血瘀證各項臨床癥狀和體征進行評分。根據尼莫地平法計算療效指數,療效指數=(治療前中醫證候積分-治療后中醫證候積分)/治療前中醫證候積分×100%。顯效:臨床癥狀和陽性體征明顯改善且療效指數降低≥70%。有效:臨床癥狀和陽性體征有好轉且療效指數降低≥30%,<70%。無效:臨床癥狀和陽性體征無明顯改善甚至加重且療效指數降低<30%。加重:臨床癥狀和體征均有加重且療效指數無降低。

1.6 統計學處理 應用SPSS23.0軟件進行。計量資料采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,等級資料采用秩和檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組治療前后中醫證候積分比較 見表1。治療后兩組患者各項中醫證候積分均下降(P<0.05),且針刺組明顯低于對照組(P<0.05)。

表1 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

表1 兩組治療前后中醫證候積分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。下同。

組別針刺組(n=43)對照組(n=43)時間治療前治療后治療前治療后胸痛2.19±0.43 1.13±0.37*△2.24±0.49 1.41±0.41*胸悶2.17±0.42 1.21±0.36*△2.21±0.45 1.60±0.39*氣短2.02±0.47 1.23±0.34*△2.06±0.43 1.51±0.40*心悸2.15±0.39 1.03±0.31*△2.11±0.35 1.45±0.32*疲倦乏力1.84±0.38 0.99±0.32*△1.89±0.36 1.37±0.35*總分10.37±0.48 5.59±0.34*△10.51±0.42 7.34±0.37*

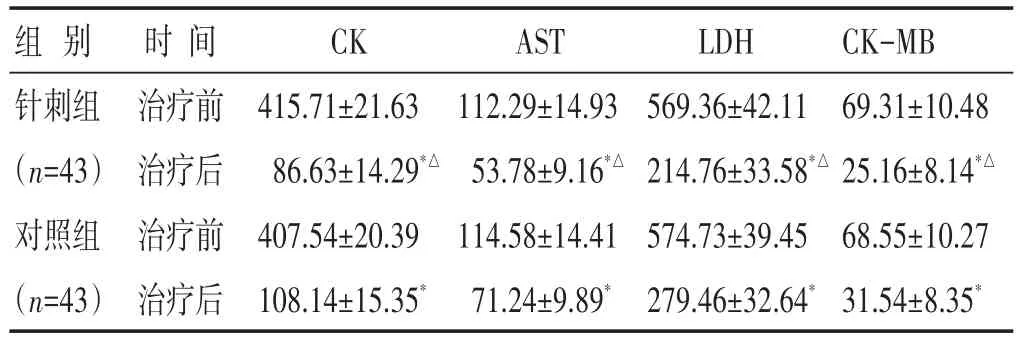

2.2 兩組治療前后心肌酶譜指標比較 見表2。治療后兩組患者CK、AST、LDH、CK-MB均下降(P<0.05),且針刺組明顯低于對照組(P<0.05)。

表2 兩組治療前后心肌酶譜指標比較(U/L,±s)

表2 兩組治療前后心肌酶譜指標比較(U/L,±s)

組別針刺組(n=43)對照組(n=43)時間治療前治療后治療前治療后CK 415.71±21.63 86.63±14.29*△407.54±20.39 108.14±15.35*AST 112.29±14.93 53.78±9.16*△114.58±14.41 71.24±9.89*LDH 569.36±42.11 214.76±33.58*△574.73±39.45 279.46±32.64*CK-MB 69.31±10.48 25.16±8.14*△68.55±10.27 31.54±8.35*

2.3 兩組左心室重構指標比較 見表3。治療后兩組患者LVEDD、LVESD均降低(P<0.05),且針刺組明顯低于對照組(P<0.05),兩組LVEF均升高(P<0.05),且針刺組明顯高于對照組(P<0.05)。

表3 兩組治療前后左心室重構指標比較(±s)

表3 兩組治療前后左心室重構指標比較(±s)

組別針刺組(n=43)對照組(n=43)時間治療前治療后治療前治療后LVEDD(mm)53.36±3.65 48.55±2.76*△53.47±3.12 50.43±2.41*LVESD(mm)38.68±2.46 34.32±1.03*△38.34±2.71 36.83±1.76*LVEF(%)50.67±4.19 59.62±5.41*△50.25±4.83 55.82±5.75*

2.4 兩組治療前后MIDAS評分比較 見表4。治療后兩組患者MIDAS評分均降低(P<0.05),且針刺組明顯低于對照組(P<0.05)。

表4 兩組治療前后MIDAS評分比較(分,±s)

表4 兩組治療前后MIDAS評分比較(分,±s)

組別針刺組對照組n 43 43治療前76.13±8.55 75.69±8.41治療后28.83±5.21*△33.48±5.13*

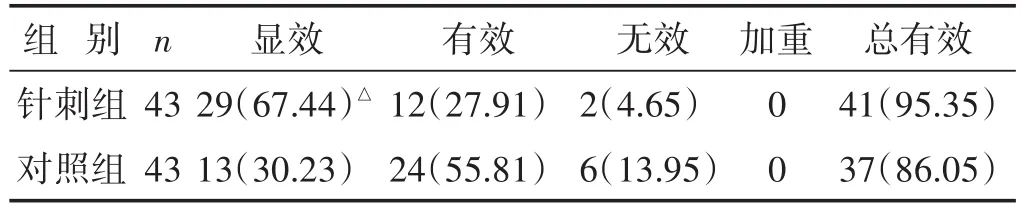

2.5 兩組臨床療效比較 見表5。針刺組顯效率明顯高于對照組(P<0.05)。

表5 兩組臨床療效比較[n(%)]

3 討 論

急性心肌梗死可歸屬于中醫學“胸痹心痛”范疇。中醫學認為,心氣主宰全身血液運行,心氣不足則心血運行不暢,血行瘀滯,瘀血漸聚而堆積于脈管,久留則脈絡痹阻,根據“不通則痛”“不榮則痛”的理論,氣機不暢、痰濁瘀血滯于血脈,導致心失所養而發為胸痛之癥。PCI術可快速開通犯罪血管并使冠脈血流恢復灌注,但從中醫角度看,PCI術可清理祛除既有瘀血、痰濁之物,未改瘀血之質,且手術為外源戧伐性創傷,進一步損傷氣機,導致氣虛更甚,因此術后行調理氣血之法為改善患者預后的重要療法[7-8]。

針刺為中醫學重要外治法之一,注重調整陰陽,早在《黃帝內經》中就有關于針刺治療胸痹心痛的記載,如“心痛引腰脊,欲吐,取足少陰”,《針灸大成》中記載“自胸疼痛,大陵、公孫、曲澤”。王利波等[9]報道指出,對PCI術后急性心肌梗死患者神門、心俞、內關等穴位行針刺治療可起到疏通氣血、調理氣機的功效,能夠有效提高臨床療效、改善患者的生存質量。筆者臨床中發現[10],針刺內關、公孫、膻中等穴可補氣止痛、活血化瘀。本次研究采取了內關、公孫、膻中、血海、足三里、三陰交等穴位進行針刺,其中公孫為足太陰之絡穴,位于足內側緣,布有隱神經及腓淺神經,具有通調經脈、健脾益胃的作用;內關為八脈交會穴之一,也是治療胸痹心痛之癥的最重要穴位之一,可有效緩解心痛癥狀;膻中屬任脈足太陰、少陰,主治胸腹部疼痛之癥,伍以內關可治冠心病急性心肌梗死;血海乃足太陰脾經俞穴,布有股神經與股前皮神經肌支,可運化脾血、化血為氣;足三里為足陽明經之合穴、胃腑之下合穴,可調和全身陰陽,充養后天氣血;三陰交可行氣活血、疏通經絡。本次研究選取穴位為治療氣虛血瘀證的組穴,切合氣虛血瘀證之急性心肌梗死的病機,諸穴合用,共奏益氣活血、化瘀通絡之功[11-12]。本次研究結果表明,針刺組各項中醫證候積分低于對照組且療效分級情況更優、MIDAS評分更低,說明針刺對PCI術后的急性心肌梗死患者各項臨床癥狀和陽性體征以及生活質量的改善療效較好。心肌酶譜是常用的診斷心肌梗死的檢測方式,患者發生急性心肌梗死或行心臟手術后血清CK、CK-MB、LDH以及AST含量會急性升高,且敏感性較好,可提示心肌損傷程度[13],治療后針刺治療組以上各項心肌酶譜濃度均低于對照組,說明針刺對急性心肌梗死患者術后緩解心肌損傷療效較好。大面積的心肌缺血梗死或引發左心室擴大并最終導致心功能不全,這一左心室重構過程是急性心肌梗死后發展為慢性心衰的重要病理基礎[14-15],LVEDD和LVESD反映左心室大小,LVEF反映心臟收縮功能,治療后針刺組LVEDD和LVESD低于對照組且LVEF較高,說明針刺可有效減輕左心室重構狀態,改善患者術后心臟收縮功能和血流灌注狀態。

綜上所述,針刺對急性心肌梗死(氣虛血瘀)患者PCI術后療效較好,可有效降低心肌酶譜水平,改善患者心臟冠脈血流灌注并減輕左心室重構狀態,改善患者生活質量。