課程追隨幼兒

——幼兒園中班“國慶”主題活動設計實踐

文/呂品玥 江蘇省徐州市鼓樓區實驗幼兒園

幼兒園課程改革以來,幼兒園及教師獲得了極大的課程開發和實施的權利,但幼兒園和教師被課程賦權,并不代表課程就自然符合兒童發展的需求。比如國慶節,從許多幼兒園網站、幼兒園教師的朋友圈常能看到內容豐富多樣,但形式大致相同的活動設計:小班幼兒為國旗涂顏色,中班幼兒律動配手勢舞,大班幼兒觀看閱兵打卡……這些看似熱鬧的活動是幼兒園或教師的國慶獻禮,還是幼兒內心真正的訴求?這些活動是否滿足了所有幼兒發展需要?

當下學前教育課程改革的理念,強調兒童主體地位和教師主導作用相結合。教師要充分尊重幼兒在課程開發中的主體地位,讓幼兒自由地表達真實需求,鼓勵幼兒在活動過程中充分地合作和探究,并且給予幼兒參與課程審議的機會;教師要及時關注幼兒的真實想法和需求,充分考慮幼兒的個體差異,精心設計豐富多樣的活動,促進幼兒積極主動地發展。“賦權后”的幼兒園課程開發,要基于幼兒的視角,選擇適宜的課程,讓每一位幼兒得到充分、自由的發展,變“幼兒追趕課程”為“課程追隨幼兒”。

有鑒于此,針對今年的國慶節主題,我進行了如下嘗試:

一、調查:了解幼兒的已有經驗

幼兒園課程內容是實現課程目標的手段,也是支持幼兒從現有水平向最近發展區發展的載體。選擇課程內容的第一步就是了解幼兒已有經驗。

我們的班級是中班,共有28名幼兒。幼兒在小班時參加過幼兒園的國慶節系列活動,對祖國、國慶等概念已經有了初步的認識,也樂于參加幼兒園活動。今年6月以來,幼兒參加了“童心向黨,慶七一”系列主題活動,并且通過藝術、語言、表演等方式表達了自己的活動經驗,也產生了一些不同的問題,和同伴發生了許多討論。因此,為了解幼兒對國慶的真實認知,我們班級三位教師決定發放“我心中的國慶節”親子調查表,幼兒用符號表達自己的想法,家長與幼兒進行親子交流并記錄,用以梳理課程內容。

通過對幼兒調查表的梳理、分析和一日生活的行為觀察,我們形成了對主題開展可行性的基本分析:

本班28名幼兒對國慶節的了解大致如下:

1.幼兒知道國慶節是祖國媽媽的生日,部分幼兒知道國慶節快到了。

2.幼兒喜歡國慶節。

3.知道國慶節期間,幼兒園、大街會懸掛五星紅旗。

由分析看出,幼兒對國慶節有一定的認識,但經驗比較零散,對自己感興趣的話題如假期、生日、紅旗具有很強的討論欲望。究其原因是否可以歸結為在之前的活動中,教師脫離幼兒真實需要且沒有滿足幼兒全面發展的訴求呢?我們應該從已有經驗出發,整合幼兒經驗,將幼兒最感興趣的事情融入主題課程中。

二、繪畫:展現幼兒的真實需求

幼兒在繪畫中展現的是一種具有思維直覺性的、情感性的對認知世界的把握,對幼兒繪畫作品的分析和評價能幫助教師更好地了解幼兒的已有認知和現實需求。根據對幼兒前期經驗的調查,我們決定圍繞“祖國媽媽過生日”的主題,請幼兒用繪畫的形式,畫出自己想要知道些什么、做些什么以及具體如何做;教師則通過作品分享、訪談等形式,幫助幼兒進一步明確自己的想法和做法。下圖為部分幼兒的繪畫作品及自述。

幼兒1自述:“我想在國慶節看坦克,坦克里面有解放軍!解放軍可以控制坦克,發射炮彈打壞人,保護我們。以前我在電視里看過。”

幼兒2自述:“這是花,我想在國慶節這天種很多花和小草,等花長大了我想送給祖國媽媽。”

幼兒3自述:“國慶節是祖國媽媽的生日,我想為她唱首歌,送給她愛心,讓她開心。”

幼兒4自述:“這是氣球,氣球會飛,讓紅色和粉色的氣球飛到天上去,小朋友們看見會很開心!”

從幼兒作品和表述中,我們了解到幼兒對國慶節的期待是貼近幼兒生活的、與幼兒的已有經驗和興趣相聯系的。進一步探討,從對坦克、解放軍的表述中,我們可以感受到幼兒對國防軍事的好奇和向往;對花草、氣球的熱愛,我們可以看出幼兒享受熱情、紅火的節日氣氛;期待歌舞表演,這不就是幼兒對文藝事業的喜愛和深刻印象嗎?……滿足幼兒最真實的需要,才是課程真正的出發點和落腳點。

與此同時,幼兒將記錄單分享在班級主題墻上,在一日活動中可以和同伴進行經驗分享,以及師幼之間的交談。通過記錄,我們形成了如下統計:

我的記錄單——祖國媽媽過生日我想要知道的事情/我想做的事情(關鍵信息)幼兒人數(人)氣球 16聽歌/唱歌 9國旗 8送愛心 6垃圾分類 5種植花草 3坦克(閱兵)2鍛煉身體 1聽故事 1

反思:繪畫是3—6歲幼兒表達想法的重要方式,因此使用記錄表能幫助幼兒在已有經驗基礎上形成關于國慶節的探索鏈、經驗鏈。同時,訪談的補充還能幫助教師了解個體差異,收集幼兒的興趣點和個性化的需求,為之后活動的開展提供支持。但作為教師,我們也要分析幼兒的繪畫和表達的意愿,辨析幼兒的真正訴求和認知偏差,使主題在班級中形成聚焦。

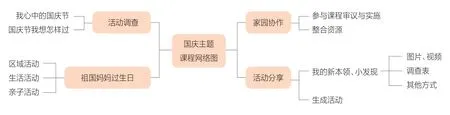

三、審議:生成幼兒的課程

圍繞主題,國慶活動應該怎樣開展呢?于是,圍繞具體“做什么”“怎么做”,三位教師紛紛提出自己的想法:幼兒想要放飛氣球,但是氣球很危險,不如手工做氣球;我們建構區有坦克,不如在國慶節那天,開展建構活動……但是我們意識到,這些思考是基于教師經驗提出的。于是我們邀請了部分家長代表、社區人員代表參與我們的班級課程審議。多元主體的課程審議,堅持從幼兒經驗出發,從傾聽幼兒想法起步,汲取多方智慧形成適宜性的課程,激發主題活動的生命力。

教師是課程的開發者與實施者,課程審議基本都是以教師為主體的。而本次追隨幼兒的課程審議,使得大家形成了一種共識:幼兒和家長都是課程審議的參與者,共同參與課程問題的討論,主題課程帶給幼兒的發展價值也會更加完整和多元。

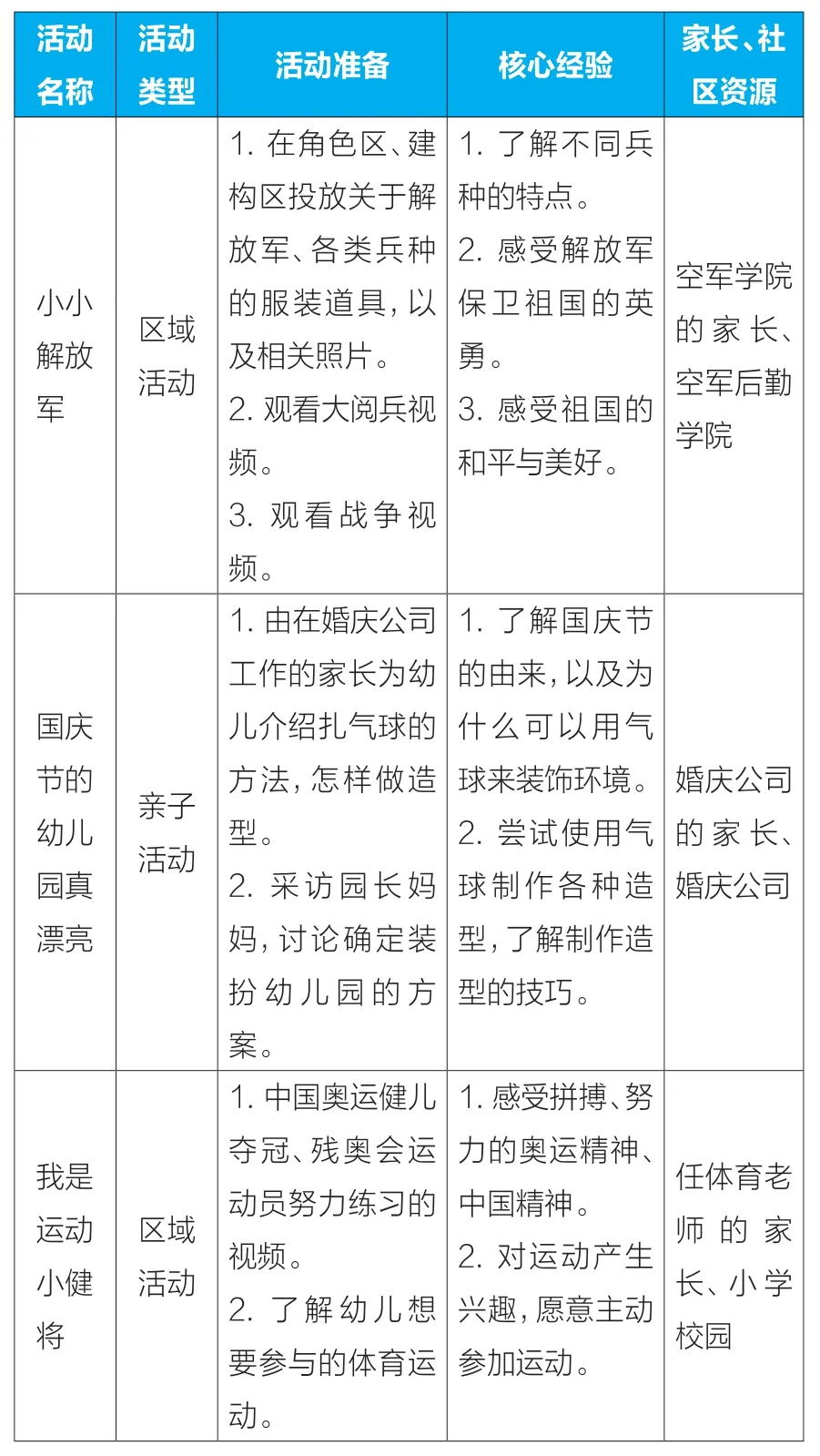

四、協作:支持幼兒的課程

當下幼兒園課程強調社區、家庭、幼兒園三位一體的密切協作。我們班級的主題課程同步在家長群中進行介紹。我們向家長說明了幼兒的興趣需要,分享了幼兒的問題,解讀了國慶主題課程的活動意義,將課程實施的初步計劃進行了詳細介紹,使家長在理解課程的基礎上主動加入課程的實施、完善之中。針對課程需要解決的問題,一些家長資源和家長身邊的社區資源也加入其中,形成了家園協作的方案。

活動名稱類型 活動準備 核心經驗 家長、社區資源活動小小解放軍區域活動1. 在角色區、建構區投放關于解放軍、各類兵種的服裝道具,以及相關照片。2. 觀看大閱兵視頻。3. 觀看戰爭視頻。1. 了解不同兵種的特點。2. 感受解放軍保衛祖國的英勇。3. 感受祖國的和平與美好。空軍學院的家長、空軍后勤學院國慶節的幼兒園真漂亮親子活動1. 由在婚慶公司工作的家長為幼兒介紹扎氣球的方法,怎樣做造型。2. 采訪園長媽媽,討論確定裝扮幼兒園的方案。1. 了解國慶節的由來,以及為什么可以用氣球來裝飾環境。2. 嘗試使用氣球制作各種造型,了解制作造型的技巧。婚慶公司的家長、婚慶公司我是運動小健將區域活動1. 中國奧運健兒奪冠、殘奧會運動員努力練習的視頻。2. 了解幼兒想要參與的體育運動。1. 感受拼搏、努力的奧運精神、中國精神。2. 對運動產生興趣,愿意主動參加運動。任體育老師的家長、小學校園

五、分享:展現幼兒的成長

不同幼兒根據興趣和經驗會參加多樣化的活動,他們獲得的經驗、解決問題的方法都不一樣。因此,在主題開展的全過程中,教師始終關注為幼兒提供分享的機會,支持幼兒通過講解調查表、視頻分享等多元化形式表達自己的感受與想法,將自己獲得的新本領、小發現分享給其他幼兒。

建立在這個思考的基礎上,國慶主題還可以不斷生成新的活動:講一講假期后的出行故事、旅行紀念品大展出、我的攝影作品、好書分享等。而教師將幼兒的記錄表、活動照片、分享過程作為課程評價的基礎材料進行梳理總結,反思自己的教育策略,通過課程后審議形成對主題的新認識。

《3—6歲兒童學習與發展指南》中指出,幼兒的學習是以直接經驗為基礎,通過直接感知、實際操作、親身體驗獲取經驗。在本次國慶主題活動的設計與實施中,幼兒根據自己的興趣和已有經驗,以更加積極的情緒選擇參與多樣化的活動,改變了以往的被動參與。在真實的活動過程中,體驗到了自我實現效能感和滿足感,感受了國慶節活動的樂趣和深刻涵義,在潛移默化中體驗愛國之情。可以說,課程滿足了幼兒對基本知識、基本能力、基本情感獲得的需求。

讓課程追隨幼兒腳步,這對教師自身的教育理念、教育行為是一個挑戰。通過本次活動,我們深切認識到:當我們相信幼兒,聆聽幼兒,并運用專業的知識判斷與思考,課程鮮活的生命力便開始生發。當我們將家長視為教育伙伴,并給予一定的專業指導,家庭與幼兒園便開始匯聚教育合力。作為青年教師,筆者對課程審議的認識度和實踐力還不夠,期待在今后的學習和實踐中加強對此類問題的關注和研究,提高自身專業素養。