基于多源數(shù)據(jù)的城市居民生活質(zhì)量空間結(jié)構(gòu)研究

——以重慶市主城區(qū)為例

文/重慶大學(xué)管理科學(xué)與房地產(chǎn)學(xué)院 馮佳寧

0 引言

當(dāng)前我國已全面建成小康社會,經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新階段,根據(jù)羅斯托經(jīng)濟(jì)成長階段論,未來我國發(fā)展的核心目標(biāo)是提高生活質(zhì)量。但根據(jù)社科院經(jīng)濟(jì)研究對我國城市居民生活質(zhì)量的跟蹤調(diào)查顯示,各項指標(biāo)均較低且出現(xiàn)下降趨勢[1]。從城市空間結(jié)構(gòu)理論和社會空間理論方面,以居住環(huán)境表征的居民生活質(zhì)量“映射”在城市空間上,各區(qū)域內(nèi)的居民生活質(zhì)量趨同形成類型區(qū),各區(qū)域之間的類型區(qū)則出現(xiàn)特征差異,反映城市內(nèi)部的居民生活質(zhì)量空間結(jié)構(gòu),從空間視角出發(fā)可更好地幫助城市管理者把握全局和找到治理焦點。

1 研究數(shù)據(jù)與方法

1.1 研究數(shù)據(jù)與變量

根據(jù)《重慶市城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2007-2020年)》對重慶市主城區(qū)(中心城區(qū))的范圍劃定,進(jìn)一步考慮人口居住聯(lián)系的緊密性,將重慶市繞城高速內(nèi)含的主城9區(qū)130個街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單元作為研究區(qū)域并展開分析。

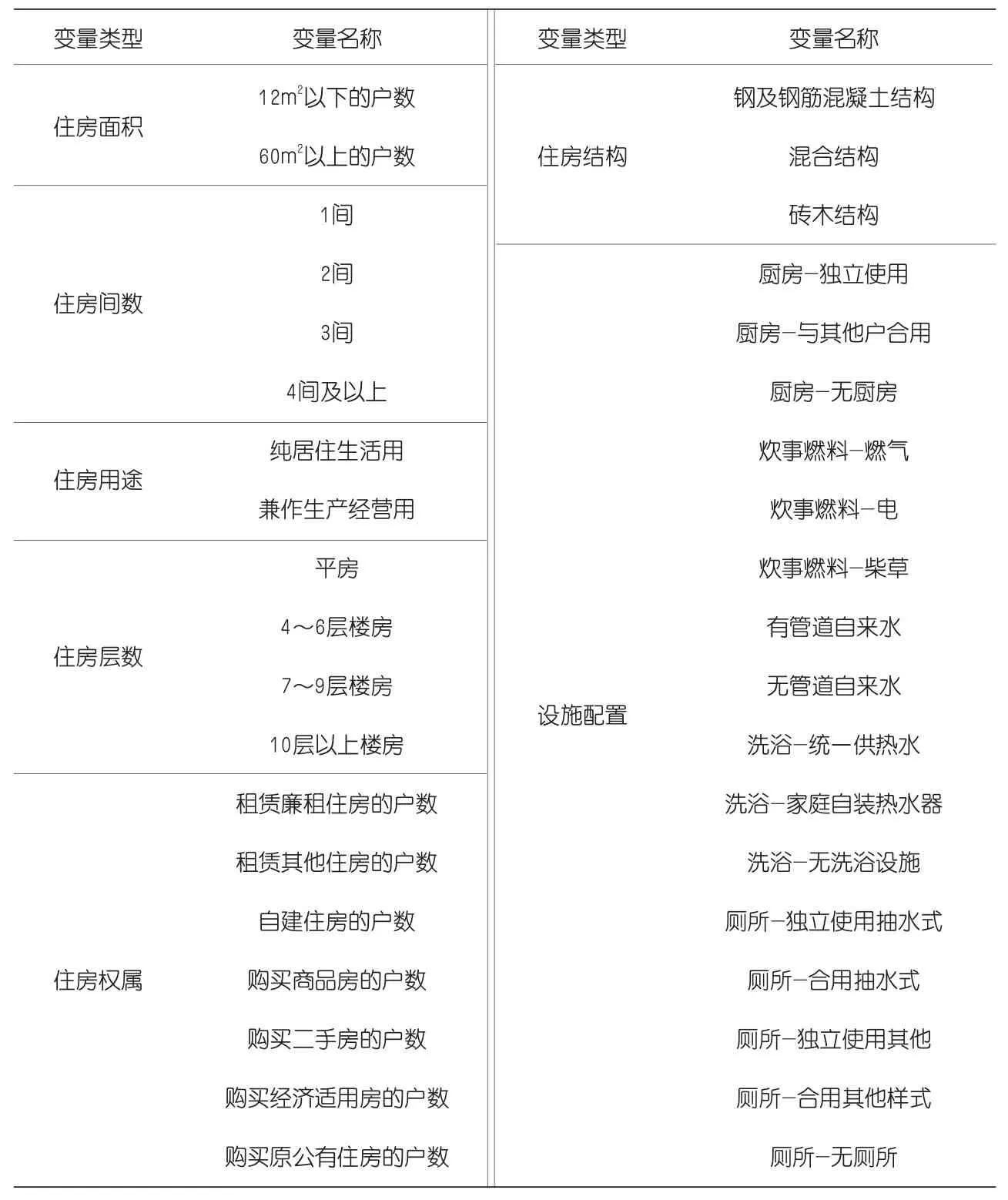

研究借鑒經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織在論證全球減少公民社會經(jīng)濟(jì)水平差異努力的研究中以SDGs(聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo))設(shè)置指標(biāo)的方式,通過分析SDGs中與居民生活質(zhì)量相關(guān)的維度進(jìn)行研究的指標(biāo)選擇[2]。在具體指標(biāo)項構(gòu)成上,從居民生活質(zhì)量的客觀指標(biāo)出發(fā),以居住內(nèi)部環(huán)境(住房條件)和居住外部環(huán)境(8類公服設(shè)施可達(dá)性)兩方面綜合考量居民生活質(zhì)量[3]。針對住房條件指標(biāo)的具體構(gòu)成,從居住房屋的功能配置、權(quán)屬來源、套型條件與設(shè)施選取4個角度出發(fā),搭建由住房面積、間數(shù)、用途、層數(shù)、權(quán)屬、結(jié)構(gòu)及功能設(shè)施配置7個大類,38個變量指標(biāo)構(gòu)成的城市居民住房條件指標(biāo)體系,如表1所示。其中住房條件指標(biāo)的數(shù)據(jù)來源于2010年人口普查街道層級匯總數(shù)據(jù),8類公服設(shè)施的數(shù)據(jù)來源于2011年研究區(qū)城市POI大數(shù)據(jù)。為減少城市中未建成區(qū)帶來的分析誤差,研究利用2010年研究區(qū)Landsat TM5多光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行建成區(qū)提取,以支持可達(dá)性計算。

表1 城市居民住房條件評估指標(biāo)體系

1.2 研究框架與思路

1)根據(jù)城市居民住房條件評估指標(biāo)體系,從六普街道層級匯總數(shù)據(jù)中進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和清洗,利用因子分析提煉形成居民住房條件空間分布差異的主因子并計算得分。

2)通過遙感影像解譯獲得建成區(qū)數(shù)據(jù),構(gòu)建1km分辨率的空間格網(wǎng),將街道人口數(shù)據(jù)根據(jù)建成區(qū)占比在空間網(wǎng)格上重新分布。視每個網(wǎng)格為1個居民區(qū),利用潛能模型計算各類公服設(shè)施POI點的空間可達(dá)性水平[4],通過因子分析濃縮各POI類型得到各類公服設(shè)施可達(dá)性的主因子,逐一計算設(shè)施主因子得分并使用回歸法求得各網(wǎng)格單元的設(shè)施可達(dá)性總得分,以表征城市公服設(shè)施總可達(dá)性水平。

3)將住房條件主因子得分和設(shè)施總可達(dá)性水平數(shù)據(jù)在空間網(wǎng)格對齊加載,以網(wǎng)格單元為單位進(jìn)行空間聚類分析,得到構(gòu)成居民生活質(zhì)量空間分布差異的各生活質(zhì)量類型區(qū)及研究區(qū)居民生活質(zhì)量空間結(jié)構(gòu)并加以解析[5]。

2 居民生活質(zhì)量空間差異因子分析

2.1 住房條件

使用SPSS對住房條件指標(biāo)體系的38個變量形成的數(shù)據(jù)矩陣進(jìn)行因子分析。KMO取樣適切性量數(shù)為0.805,遠(yuǎn)大于0.500,Bartlett檢驗系數(shù)(Sig.)值為0.000,小于0.010,說明原始變量矩陣并非單位矩陣,變量間存在顯著的相關(guān)性,適合因子分析。對數(shù)據(jù)進(jìn)行因子分析,提取6個特征根大于1的主因子,采用凱撒正態(tài)化等量最大法進(jìn)行因子旋轉(zhuǎn),累積方差貢獻(xiàn)率達(dá)86.488%,分析旋轉(zhuǎn)后的6個主因子與原始數(shù)據(jù)變量之間的攜帶與組合關(guān)系,得到住房條件的主因子載荷矩陣。

通過分析各主因子的荷載分布行,得出各主因子的現(xiàn)實含義:①第一主因子 即高層大套型自住商品房因子,代表以購買商品房自住為主,套型面積大、間數(shù)多,多為鋼混結(jié)構(gòu)高層樓房,套型生活設(shè)施配置齊全;②第二主因子 即供水供氣自建房因子 以自建的磚木結(jié)構(gòu)房屋為主,多為平房且房屋未接通市政供水和供氣,房屋間數(shù)多且未設(shè)置洗浴場所;③第三主因子 即自住多層樓房或經(jīng)濟(jì)適用房因子,代表城鎮(zhèn)樓房類型的住房條件,符合經(jīng)濟(jì)適用房社區(qū)及多層樓房的傳統(tǒng)城鎮(zhèn)住宅區(qū)的居住房屋情況;④第四主因子 即小套型自住公房或二手房因子,以購買原公有住房或二手房自住為主,住房面積偏小,間數(shù)少;⑤第五主因子 即合租混合結(jié)構(gòu)住房因子,以合租房為主,房屋生活功能設(shè)施多與其他租戶合用,住房面積小,租住單間為主,部分居民將房屋兼作生產(chǎn)經(jīng)營用途;⑥第六主因子 即無廚衛(wèi)套型或廉租房因子,以無廚房和衛(wèi)生間、僅1間房為主,較多為廉租房類型住房。以上6個主因子間充分區(qū)分,可代表不同的居住房屋條件屬性。

2.2 公服設(shè)施可達(dá)性

解譯研究區(qū)遙感影像,使用監(jiān)督分類中的SVM分類器對土地利用類型分類,提取城市建成區(qū)的數(shù)據(jù)。使用空間網(wǎng)格化方法,根據(jù)建成區(qū)的分布將街道人口在空間格網(wǎng)上重新分布。將每個網(wǎng)格的幾何中心點視為居民公共服務(wù)設(shè)施需求點,8類公服設(shè)施的POI點位置視為供給點,根據(jù)潛能模型計算研究區(qū)內(nèi)居民區(qū)網(wǎng)格的城市公共服務(wù)設(shè)施可達(dá)性。

以8類城市公共服務(wù)設(shè)施可達(dá)性水平為指標(biāo)變量,以3173個空間網(wǎng)格單元為樣本,構(gòu)建數(shù)據(jù)矩陣并進(jìn)行因子分析,得到4個主因子。再計算樣本在各主因子上的得分并使用回歸法計算各樣本的綜合得分,得到城市公共服務(wù)設(shè)施總可達(dá)性水平數(shù)據(jù)及其空間格局。

3 居民生活質(zhì)量空間結(jié)構(gòu)分析

以3173個空間網(wǎng)格為樣本,將6個住房條件主因子得分加載到對應(yīng)的網(wǎng)格中,結(jié)合城市公共服務(wù)設(shè)施可達(dá)性數(shù)據(jù),用ArcGIS軟件分組分析功能進(jìn)行聚類分析,以K最近鄰為空間約束條件,選用歐氏距離,根據(jù)偽F統(tǒng)計量匯總發(fā)現(xiàn)聚類數(shù)為6組或15組時為最佳,研究為凸顯空間水平差異,選擇聚類為15組(見圖1)。

圖1 城市居民生活質(zhì)量空間結(jié)構(gòu)

計算得出15個聚類在6個住房條件主因子及公服設(shè)施總可達(dá)性上的平均值和均值,根據(jù)各聚類在各主因子及總可達(dá)性上得分均值進(jìn)行聚類特征判別。研究通過歸納上述15個聚類的特征異同,得出4類。

1)第I大類 包含2個生活質(zhì)量類型區(qū),即聚類4和聚類11。

特征表現(xiàn)顯示該大類主要以地產(chǎn)公司開發(fā)的新式商品住宅小區(qū)為主,選址均為城市配套發(fā)展較成熟的地段,居住區(qū)域開發(fā)時間較近,周邊老舊社區(qū)較少,高檔居住區(qū)開發(fā)時配建較多廉租保障性住房,也有部分屬于老城區(qū)城市更新改造后新建的商品住宅小區(qū)。

2)第II大類 包含1個生活質(zhì)量類型區(qū),即聚類3。

特征表現(xiàn)顯示該大類城市公共服務(wù)設(shè)施可達(dá)性高,但并未分布在老城區(qū),具有明顯的新城區(qū)住宅小區(qū)特征。部分住房建筑品質(zhì)不高,結(jié)合重慶市主城區(qū)城市核心區(qū)外圍較多小城鎮(zhèn)居民點的分布特點,是新城區(qū)在依托原有小城鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上建設(shè)而出現(xiàn)的居住環(huán)境特征。

3)第III大類 包含3個生活質(zhì)量類型區(qū),即聚類8、聚類9和聚類10。

特征表現(xiàn)顯示該大類主要是在城市公共服務(wù)設(shè)施布局成熟且完善的老城舊城區(qū)的分布狀態(tài),住房類型中有大量房改房,也有較早期建造的多高層樓房,總體呈舊街區(qū)風(fēng)貌。這類居住環(huán)境中有很多租房居住的群體。

4)第IV大類 包含2個生活質(zhì)量類型區(qū),即聚類7和聚類12。

特征表現(xiàn)顯示該大類主要是已城鎮(zhèn)化建設(shè)區(qū)域,結(jié)合區(qū)位屬于衛(wèi)星城或小城鎮(zhèn)居住區(qū),無法享受主城核心區(qū)的城市公共服務(wù)設(shè)施供給,主要靠居住區(qū)內(nèi)公服體系構(gòu)成居住外部環(huán)境,同時,新式房地產(chǎn)開發(fā)項目建設(shè)較少,以老式多層樓房住宅為主要的街區(qū)建筑面貌。

5)第V大類 包含4個生活質(zhì)量類型區(qū),即聚類2、聚類5、聚類13和聚類14。

特征表現(xiàn)顯示該大類主要是因在城郊工作而形成聚居區(qū)的特征,租房群體流動性大,周邊城市生活配套不完善。這類居住區(qū)產(chǎn)生時間較早,具有明顯的單位半社會形成的居住區(qū)及上世紀(jì)末建造的老式住宅街區(qū)的特征,因生活質(zhì)量區(qū)明顯在市場化改革后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中落后而呈現(xiàn)出公服可達(dá)性低等不佳的居住環(huán)境狀態(tài)。其中也存在區(qū)域內(nèi)多種住房條件并存的現(xiàn)象,與城市外圍拓展和郊區(qū)開發(fā)的特征一致。

6)第VI大類 包含3個生活質(zhì)量類型區(qū),即聚類1、聚類6和聚類15。

特征表現(xiàn)顯示該大類主要為城市全域范圍內(nèi)城鎮(zhèn)化水平低下的地區(qū),分布較多自建房,以鄉(xiāng)村房屋為主,大多為居民自住生活,結(jié)合區(qū)位總體呈位于城市遠(yuǎn)郊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生活的居住特征。

4 結(jié)語

研究通過定量分析得到6個形成重慶市主城區(qū)住房條件空間差異的主因子:①高層大套型自住商品房因子;②無供水供氣自建房因子;③自住多層樓房或經(jīng)濟(jì)適用房因子;④小套型自住公房或二手房因子;⑤合租混合結(jié)構(gòu)住房因子;⑥無廚衛(wèi)套型或廉租房因子。通過分析公共服務(wù)設(shè)施POI大數(shù)據(jù)可得,重慶市主城區(qū)居民公共服務(wù)設(shè)施總可達(dá)性水平在城市空間上存在明顯差異。結(jié)合上述結(jié)果分析揭示城市內(nèi)部的居民生活質(zhì)量空間結(jié)構(gòu),反映城市內(nèi)部居民生活質(zhì)量的地域空間差異。