文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響效應研究

——基于58 個旅游城市數據的檢驗

孟政宇,周春波

(寧波大學 寧波大學昂熱大學聯合學院/ 地理科學與旅游文化學院,浙江 寧波 315211)

一、引言與文獻綜述

中國旅游業經過30 多年的發展,其產業地位不斷提升,現已成為國家戰略性支柱型產業。旅游業在促進經濟增長的過程中發揮了巨大的作用,2019年旅游總收入6.63 萬億元,占GDP 總量的6.69%。近十年來,文化產業與旅游產業融合發展成為必然趨勢,并且得到了國家的高度關注。2017 年,黨的十九大明確提出兩者融合的目標產物—培養新型文化業態。2018 年4 月8 日,原文化部和原國家旅游局進行了職責整合,組建成立了文化和旅游部,標志著文化和旅游產業融合進入全新的發展階段。在此背景下,本文研究便是對上述政策和現實的一個即時學術回應。

長期以來,學術界一直關注文化與旅游產業融合研究。通過梳理現有文獻,本文將研究成果大致分為三個發展階段:在研究的初期,國內外專家關注文化產業與旅游產業的相互影響、融合的可能性、融合概念等課題[1-2];在研究的中期,專家們探討融合動因、融合模式等研究領域[3];在研究的后期,專家開始分析融合水平及融合帶來的效應[4]。上述文化與旅游產業融合研究成果頗為豐碩,為后續的融合效應研究奠定了堅實的理論基礎。

隨著研究進一步深入,學者們在融合效應領域取得了新的突破。學者們將物理耦合模型引入融合協調度[5]及融合態勢測度[6]等研究領域,并且隨著旅游經濟研究主題不斷拓寬,部分學者開始從理論上分析旅游產業融合和旅游經濟的關系[7]。

但是可以發現,現有文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響效應研究僅停留在定性分析上,還尚未對其進行量化測度。因此,本研究可能的創新點:一是利用2010—2017 年58 個旅游城市旅游產業和文化產業相關數據實證檢驗文化與旅游產業融合對旅游經濟的影響;二是研究市場化改革和城鎮化在文化與旅游產業融合對旅游經濟增長作用過程中的調節效應。

二、理論分析與研究假設

(一)基礎性理論假說

產業融合通過推動產業結構升級、促進消費和推動人力資本發展等方式影響經濟增長[8]。循此分析思路,筆者從結構效應、消費效應和人力資本效應三方面揭示文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響機制。

結構效應。文化與旅游產業融合能促進旅游產業結構升級[9],進而推動旅游產業發展。一方面,文化與旅游產業融合使旅游產業原有的產業鏈分解并重組,推動旅游產業不斷融合橫向產業與縱向產業,促使產業間的分工內部化,優化資源要素在旅游產業部門之間的配置[9],從而推動產業結構逐漸趨于合理化,同時也提高了旅游產業的邊際生產力。另一方面,文化產業與旅游產業通過技術融合,引發技術改進及創新帶來的規模經濟效應,提高文化旅游產品生產效率,有助于旅游產業結構高級化。另外,旅游產業結構的優化升級有助于提升旅游產業競爭力,從而獲得更多的旅游經濟效益。

消費效應。主要體現在:(1)產業融合通過催生新產品推動消費。順此思路,文化與旅游產業融合過程中催生出新的文化旅游產品,滿足消費者旅游需求轉變后的旅游需求,根據“薩伊定律”,隨著文化與旅游產業融合的深入,促使新產品及新業態不斷出現,創造文化旅游新需求,進一步刺激旅游消費,并且形成“新供給—創造需求—融合深入—供給擴大—需求擴大”的正反饋機制[10-11],促進旅游經濟的增長。(2)產業融合可以降低成本(包括規模化生產成本、企業組織治理成本和交易成本)[10]。文化與旅游產業融合可以通過技術創新引致的規模經濟和產業融合導致的分工內部化,降低成本,并最終通過可支配收入的上升和價格的下降,進一步刺激消費。

人力資本效應。人力資本是經濟增長的內生動力[12]。產業融合能促進人力資本的發展。進一步分析,文化與旅游產業市場融合帶來的旅游市場擴張及成長,促進相關就業崗位的增加,提供新的就業機會,擴大就業規模。另外,產業融合意味著需要更多綜合性人才,文化與旅游產業融合迫使相關從業人員必須掌握適當的復合技能,學習新的知識,從整體上看,有助于旅游人力資本的發展,為旅游經濟增長提供源源不斷的人力資源。

假說1:文化與旅游產業融合對旅游經濟具有正向的影響效應。

(二)拓展性理論假說

1.市場化改革。目前,中國正處于經濟體制轉軌期,旅游產業也伴隨市場化改革而不斷發展。市場化改革通過推進法律組織和中介組織的發展、提升產品與要素市場的發育程度,進而促進旅游經濟的發展[13]。由市場化改革引起資源配置的改善是未來中國經濟增長的主要動力之一[14]。進而論之,文化與旅游產業進行了資源、技術等多層次的融合,在此融合過程中,文化產業的生產要素以旅游資源的形式融入到旅游產業中,并且通過市場配置資源的作用,改善了生產要素在旅游產業部門間的配置,進一步提升旅游產業生產效率,進而促進旅游經濟增長。基于以上分析,提出以下假設:

假說2:市場化改革在文化與旅游產業融合對旅游經濟增長影響過程中具有正向調節作用。

2.城鎮化。已有研究文獻指出城鎮化通過人口和產業的空間聚集,改變城鄉居民的消費模式,提高旅游消費水平,增加旅游產業投資,優化旅游產業結構,從而帶動旅游經濟的增長[15]。在文化與旅游產業對旅游經濟增長的影響過程中,城鎮化的作用主要體現在:(1)隨著城鎮化的深入,城鄉居民的收入水平得到了進一步地提高,擴大了居民的消費空間,也使居民的消費觀念、習慣等發生了變化,促進消費結構升級,增強文化與旅游產業融合提升旅游消費的作用。(2)城鎮化同時也是信息、人才、資本、知識等創新要素聚集的過程,城鎮化有助于增強在文化與旅游產業融合過程中由于技術融合引致的知識溢出與技術創新作用,有助于規模經濟的產生,從而促進旅游經濟增長。基于以上分析,提出以下假設:

假說3:城鎮化在文化與旅游產業融合對旅游經濟增長影響過程中具有正向調節作用。

三、計量模型設定、變量與數據

(一)計量模型設定

基于基礎理論假說分析,文化與旅游產業融合與旅游經濟增長可能存在內在邏輯關系,因此首先構造計量模型(1):

基于拓展性理論假說,為了檢驗市場化與城鎮化在文化與旅游產業融合對旅游經濟增長過程中起的調節作用,構造計量模型(2)、模型(3):

之后,考慮到模型的內生性,所以構造如下動態計量模型(SYS-GMM):

以上式中,TIit表示某城市某年份的旅游總收入;IC 表示文化與旅游產業融合度;MKT 表示市場化;URBAN 表示城鎮化;Controls 為控制變量集;ICit×MKTit、ICit×URBANit分別為文化與旅游產業融合度和市場化、城鎮化的交乘項;L.TIit為因變量滯后項;λ 為控制變量的系數向量;ηit表示隨機擾動項。a0、β0、ω0、γ0為常數項;a1、β1、ω1、γ1表示系數向量;β4和ω4為交互項系數,分別表示市場化和城鎮化在文化與旅游產業融合度對旅游經濟增長過程中起的調節作用;另外,在下文分析中,除比值型變量外,其余變量均取對數后再納入計量模型。

(二)變量的構造

作為本研究的被解釋變量旅游經濟增長(TI),本文采用實際旅游總收入衡量旅游經濟增長[16],具體做法是利用對應年份的居民消費價格指數(2000年為基期)對旅游總收入進行折算。

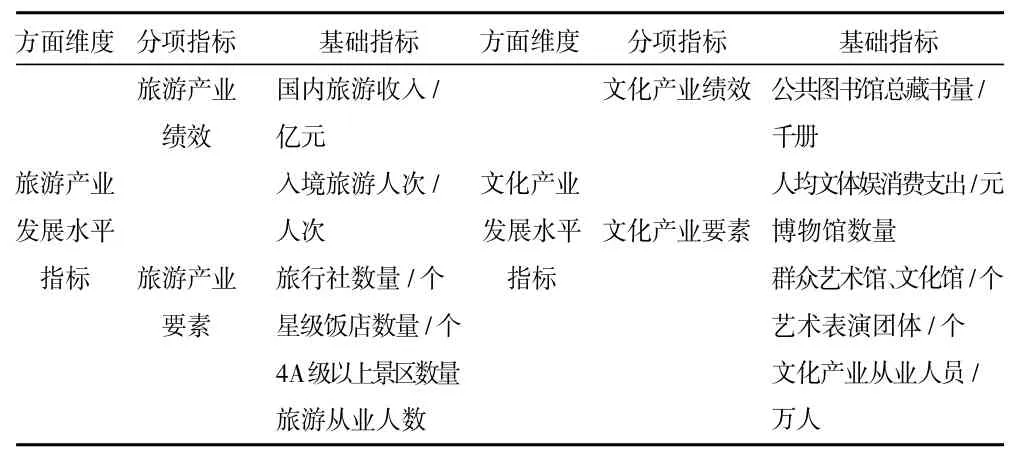

筆者參考侯兵和周曉倩(2015)[5]、劉安樂等(2020)[6]的做法,構造如表1 所示文化與旅游產業綜合評價體系,并且用耦合協調度模型來測度文化與旅游產業融合度,模型如下:

表1 文化與旅游產業綜合評價指標體系

式中:u1表示文化產業的綜合評價值;u2為旅游產業綜合評價值;wj是第j 項指標的權重,通過熵值法[5-6]確定;xij表示某城市第i 年第j 項指標的標準化數據(防止數據無意義,統一在標準化數據后加上0.01)。

調節變量:本文的計量模型還引入了兩個調節變量:市場化和城鎮化。考慮到市場化的難測量性,本文參考邊燕杰和張展新(2002)[17]的做法,由國外投資占全部固定資產投資的比重來度量。在城鎮化方面,采用非農業人口占總人口數比值度量。

人均GDP:本文采用實際人均GDP 衡量經濟增長,具體做法以2000 年為基期平減的地區生產總值與當年城市人口總數比值。

此外,本文借鑒吳媛媛和宋玉祥(2018)[18]、方葉林等(2018)[19]做法,構建以下四個控制變量,分別是:政府規制、旅游企業勞動力要素投入、產業結構、旅游接待設施規模。

政府規制(GOV):通常采用一般政府預算內支出占GDP 比重來表示。

旅游勞動力要素投入(L):人力資本是經濟增長的重要源泉,本文采用現有的通行做法,采用酒店、旅游景區和旅行社從業人員總數來衡量。

產業結構(STRUSTURE):產業結構變遷與經濟增長有密切的關聯,本文采用第三產業生產總值占GDP 比重來衡量。

旅游接待設施規模(TF):旅游接待設施規模是城市旅游經濟發展的基礎保障,本文采用星級酒店和旅行社總數來衡量。

(三)數據來源

若無特別說明,本研究所采用2010—2017 年的58 個主要旅游城市的旅游產業數據和文化產業數據均來源于歷年《中國城市統計年鑒》《中國旅游統計年鑒》,各城市統計年鑒及公報。

四、實證結果與分析

(一)描述性分析與模型檢驗

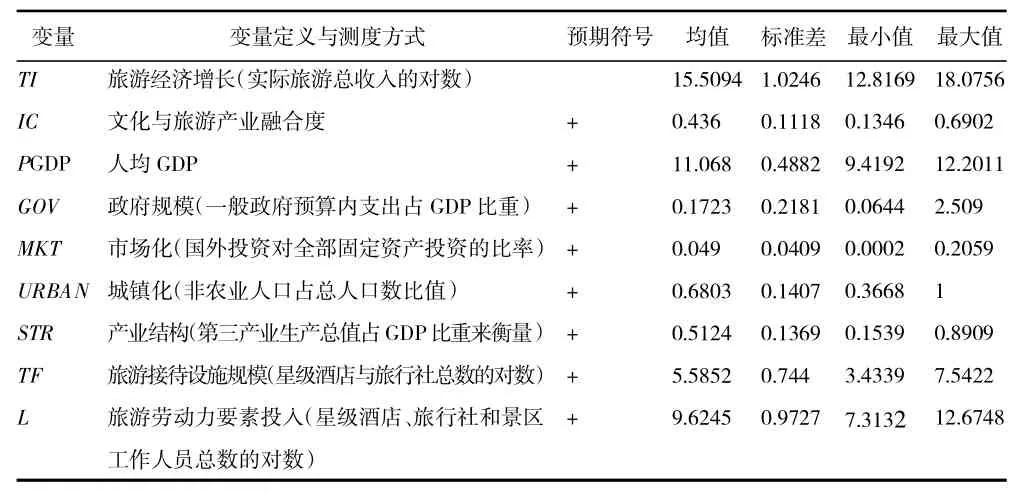

本研究數據的描述性統計如表2 所呈現的,旅游總收入最大值為18.075 6,最小值為12.816 9,算得極差為5.258 7,可見不同旅游城市間旅游經濟發展差距有點大,旅游產業發展不平衡;文化與旅游產業融合度最大值為0.690 2,而最小值僅為0.134 6,可見城市之間旅游產業和文化產業融合發展不均衡。而且,考慮到數據的多重共線性,本文采用方差膨脹因子檢驗,算得Mean VIF 值為1.840,遠小于判斷值10,故模型不存在多重共線性問題。

表2 變量定義與描述性統計

(二)基礎性假說的實證結果分析

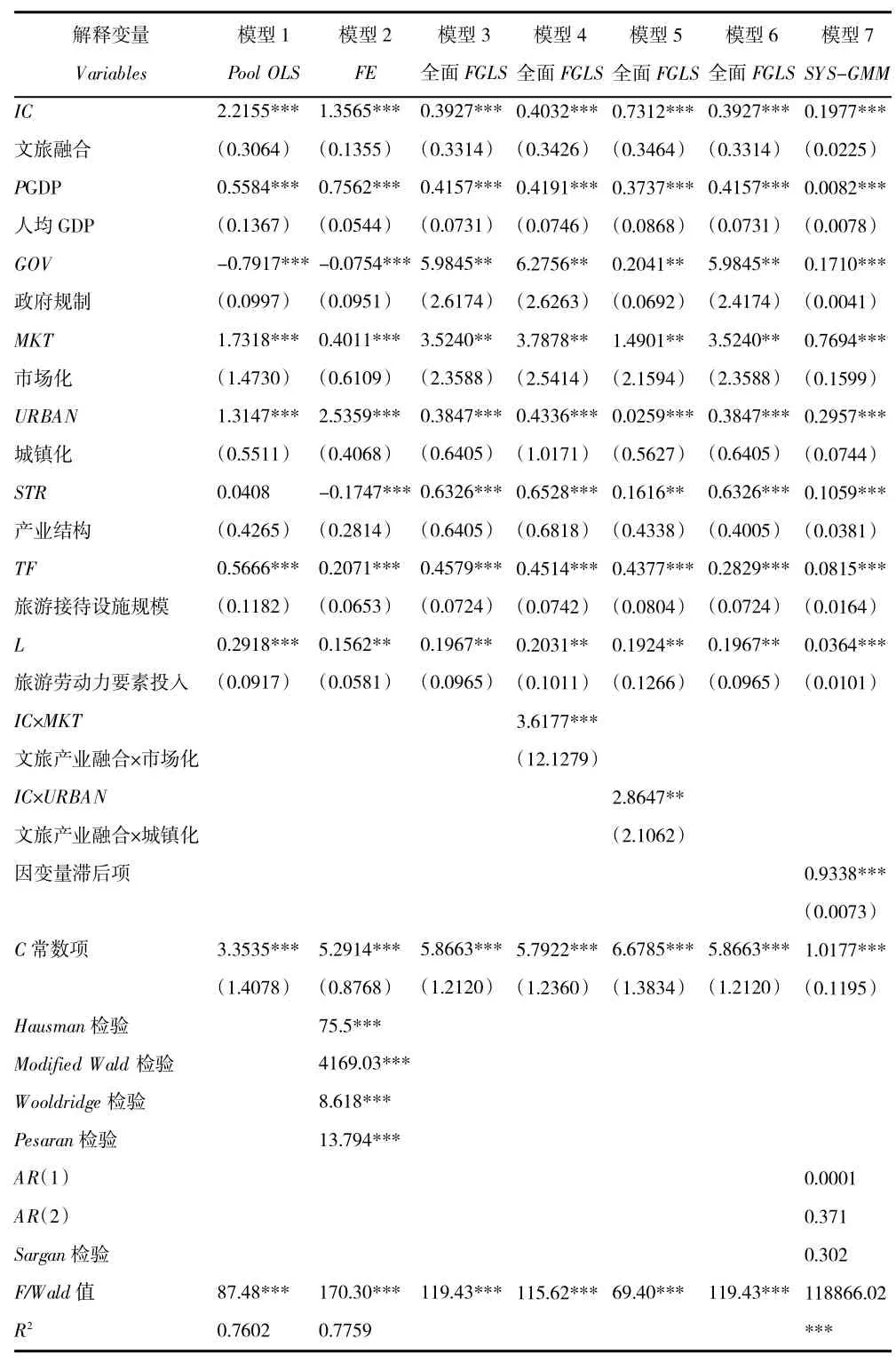

本文通過Hausman 檢驗得知采用固定效應模型優于隨機效應模型,另外通過Modified Wald 檢驗、Wooldridge 檢驗、Pesaran 檢驗得知,存在組間異方差、序列相關和截面相關的問題。因此,在不考慮文化與旅游融合度內生性問題的情況下,本文依次采用混合最小二乘法、固定效應模型和全面最小二乘法,數據分析結果如表3 第(1)列~(3)列所示。根據固定效應模型的結果,文化與旅游產業融合度和旅游經濟增長在1%的統計水平下呈顯著正相關,文化與旅游產業融合度上升1%,旅游總收入正向變動1.356 5%。然而,根據條件更為嚴格的全面最小二乘法,文化與旅游產業融合度和旅游經濟增長在1%的統計水平下呈顯著正相關,文化與旅游產業融合度上升1%,旅游總收入僅僅正向變動0.392 7%,說明模型在解決了組間異方差、序列相關和截面相關問題后,文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的貢獻有所下降。但是,綜合上述實證結果,可初步認為文化與旅游產業融合能促進旅游經濟發展,即理論假設1 得到了驗證。

表3 計量模型回歸結果

控制變量方面,人均GDP(PGDP)系數在所有模型中呈現正數且顯著,說明隨著人們可支配收入的增加,刺激了旅游消費,從而帶動旅游經濟增長[20]。政府規制(GOV)對旅游經濟增長產生了十分顯著的正向影響,可能的原因是政府通過政策導向、財政支持、統籌協調等方法推動旅游產業發展。產業結構(STR)對旅游經濟增長產生十分顯著的正向影響,這說明產業結構升級有助于經濟增長。旅游接待設施規模(TF)對旅游經濟增長的影響為正,表明旅游接待設施的擴大有助于旅游經濟增長。旅游勞動力要素投入(L)系數在所有模型中都顯著為正,意味著旅游勞動力數量的提高有助于旅游經濟的發展,這與王坤等(2016)[15]研究結論一致。

(三)拓展性假說的實證結果分析

上文已經檢驗了文化與旅游產業融合對旅游經濟增長具有顯著積極作用。接下來本文對拓展性理論假說進行實證檢驗。為此,本文先將文化與旅游產業融合分別和市場化、城鎮化作乘積,并作中心化處理,之后將它們納入計量模型中(模型4 和模型5)。表3 中市場化(MKT)所有系數為正且顯著,說明隨著中國市場化改革,市場對旅游資源的配置不斷優化,促進旅游經濟進一步增長。進一步討論,在市場化發揮的協同效應方面,模型4 的交乘項IC×MKT 的回歸系數為正且在統計水平1%下顯著,可見隨著市場化改革的深入,文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響效應越明顯。由此說明,文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響存在市場化異質性特征。城鎮化(URBAN)在所有模型中的估計系數在1%統計水平下顯著且符號為正,這表明城鎮化促進旅游經濟增長的單一機制得到了驗證,這與研究結論一致。另外,模型5 顯示交乘項IC×URBAN 的交叉系數為2.864 7,并在5%水平下顯著,說明文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響也會取決于城鎮化水平,城鎮化進程越快,文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響程度越深。隨著《國家新型城鎮化規劃(2014—2020 年)》的發布,國家加快了城鎮化的步伐,使城鄉居民的消費需求得到了進一步地釋放,致使文化旅游產品的消費空間和消費需求逐漸擴大。因此,城鎮化能加強文化與旅游產業融合對旅游經濟增長的影響效應這一結論也符合實際情況。

(四)穩健性檢驗

考慮到模型的穩健性,下文將從變換研究樣本、動態計量模型兩個方面進行穩健性分析。

1.穩健性檢驗Ⅰ:變換研究樣本。防止數據中離群值及變異值對回歸結果的干擾,本文將原數據按照上下1%進行Winsorize 縮尾處理,然后再對基準回歸模型進行估計,結果見表3 模型6 所示。文化旅游產業融合回歸系數顯著性與初始結果一致,從而表明基準回歸結果并未受研究樣本的變換而改變。

2.穩健性檢驗Ⅱ:動態計量模型。一方面,考慮到原有的計量模型可能存在內生性問題,使得OLS模型出現參數有偏估計,從而影響估計結果的準確性;另一方面,旅游經濟增長具有連續性的特征,當前旅游經濟的增長可能會受到來自上一年旅游產業發展情況的影響。綜合考慮到以上問題,筆者采用系統廣義矩陣估計(SYS-GMM),其估計結果如表3 所示。表3 中模型7 結果顯示因變量滯后一期的估計系數為正且顯著,說明旅游經濟增長確實存在動態的調整過程,估計值系數小于1 經濟增長呈逐漸收斂趨勢。另外,核心解釋變量與被解釋變量的估計結果與之前的一致,表明基準回歸結果不受計量模型的變換而改變,因此估計結果具有可靠性。

五、結論與政策性建議

(一)研究結論

當前中國經濟處于轉型期,中國未來經濟如何發展成了政策制定者及學者共同關注的焦點,而旅游產業是優化產業結構、培育新經濟增長點優先考慮的對象之一,因此在經濟“新常態”下探尋文化與旅游產業融合能否促進旅游經濟發展,既是對現實的回應,又是重要的學術問題。通過分析58 個旅游城市2010—2017 年文化產業和旅游產業數據發現:(1)文化產業和旅游產業融合發展能顯著促進旅游產業發展,兩者融合發展越好,旅游經濟增長越快。(2)市場化和城鎮化對旅游經濟增長有顯著的正向效應,而且在文化與旅游產業融合促進旅游經濟增長的過程中起強化作用。(3)旅游經濟增長具有正向的動態慣性,存在收斂的趨勢。

(二)政策建議

第一,繼續推動文化產業和旅游產業融合發展,發揮其促進旅游經濟增長的作用。結果表明文化與旅游產業融合是促進旅游經濟增長的重要動力之一。為此,國家應完善文化與旅游產業融合體系,實現從資源、市場、技術、產品等層面的融合,進而達到資源整合、產品創新、技術創新,進一步促進旅游產業結構升級和帶動消費及投資,從而促進旅游經濟發展。

第二,繼續深化市場化改革和推進城鎮化建設。根據本文結論,市場化改革在文化與旅游產業融合促進旅游經濟增長的過程中起到了強化作用,所以為了更好發揮文化與旅游產業融合促進旅游產業發展的作用,還需協同發揮市場在此過程中的作用。具言之,一方面,通過市場化改革提高金融、勞動力和土地等要素市場的發育程度,進一步釋放對文化旅游產品的消費需求。另一方面,要破除與市場規律相違背的行為,保證市場秩序,為文化與旅游產業融合營造良好健康的市場氛圍,協同發揮市場機制配置資源的基礎性作用。此外,政府需深刻認識到城鎮化進程在旅游經濟發展過程中扮演了重要的角色。所以,國家要繼續推進城鎮化,為文化與旅游產業融合提供完整的消費業態和輸送資金、技術和人才,進一步促進旅游經濟的發展。