絕經后腰痛女性骨密度及骨轉換標志物與腰椎Modic改變的相關性研究

徐偉 盛珺 劉達* 王維 夏寧 張正平 鄭偉

1.西部戰區總醫院骨科,四川 成都 610083 2.西安交通大學醫學院附屬紅會醫院,陜西 西安 710054

腰痛是一類嚴重影響患者生活質量的最常見的脊柱疾病,據統計超過50 %的人曾有腰痛的經歷。每年由腰痛所產生的直接或間接經濟損失數額巨大,其不但引起患者日常活動受限,嚴重者甚至生活不能自理,而且讓患者承受了了巨大的心里和經濟負擔[1]。腰椎間盤退變是腰痛發生的重要原因,近年來許多研究發現終板退變也與腰痛密切相關。1987 年 de Roos等首次描述了腰椎退行性疾病的患者中終板和終板下骨質的MRI 影像有異常變化[2];Modic 改變分為四型:Ⅰ型表現為T1低信號而T2高信號,提示終板和終板下骨質出現炎癥或者水腫,有纖維血管性肉芽腫形成;Ⅱ型表現為T1和T2像高信號,提示終板下骨質的脂肪變;Ⅲ型表現為 T1和 T2像低信號,提示終板下骨質硬化;而0型代表正常的椎間盤[3]。目前研究證實Modic改變與腰痛有明顯相關性,并且發現男女人群的發生率差異性很大,女性患者發生率高于男性且與年齡有關,尤其是45歲以上女性[4]。推測可能與女性患者絕經后體內激素水平改變而引起骨質疏松癥等因素有關[5]。因此,本研究對絕經后慢性腰痛女性腰椎BMD及BTMs的變化與腰椎 Modic 改變的相關性進行研究,以探討腰椎BMD及BTMs在Modic 改變發生中的意義。

1 材料和方法

1.1 研究對象

選擇2017年1月至2019年12月因慢性腰痛在我院就診的200例絕經后患者,年齡50 ~ 77歲,平均(60.2 ±5.1)歲;絕經2 ~25年,病程6~92月。納入標準:①自然絕經;②臨床癥狀表現為慢性腰痛,伴或者不伴下肢放射痛等病史;③影像學X線、CT和MRI證實為腰椎退變性疾病。排除標準:①既往接受過抗骨質疏松治療的患者(特立帕肽、降鈣素、雙膦酸鹽、雌激素等);②合并有嚴重內科疾病的患者(肝腎功能不全、代謝性疾病、腫瘤等); ③精神異常不能配合隨訪和治療者;④腰椎骨折患者。

1.2 腰椎MRI

檢查采用GE750型3.0 T MRI掃描儀,重點行腰椎矢狀位T1和T2像掃描掃面,掃描參數為:T1像,TR 660 ms,TE 12.8 ms ;T2像,TR 3189 ms,TE 103.1 ms。

1.3 腰椎BMD測定

采用DXA(Lunar prodigy, GE Medical Systems, Madison, WI, USA)測量腰椎的BMD,標準體位,儀器精度小于1 %,變異系數0. 25 %。

1.4 BTMs測定

采集患者清晨空腹靜脈血,采用羅氏化學發光法 (美國Roche公司),安照說明書步驟分別測定Ⅰ型原膠原 N末端前肽(PINP)和Ⅰ型膠原C末端肽特殊序列(β-CTX)的血清水平。

1.5 圖像分析

由1名高年資影像科主治醫師與1名高年資骨科主治醫師分別獨立測量記錄患者腰椎MRI影像。腰椎Modic改變分型評價標準:①正常(0型):終板及鄰近骨信號未見異常;② I 型:T1像低信號,T2像高信號;③ II 型: T1和T2像高信號;④ III 型:T1和T2像低信號。

1.6 統計學處理

采用SPSS 25.0進行統計分析。結果以均數±標準差表示。連續性變量應用t檢驗和單因素方差分析進行統計學分析,分類變量應用卡方檢驗統計學分析,2名醫師對MRI評估的一致性采用Kappa檢驗進行評價。采用二分類Logistic回歸分析腰椎Modic改變與BTMs和BMD的相關性。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般情況

200例絕經后慢性腰痛女性,腰椎Modic改變發生率為51.5 %(103例,I 型40例,II型52例,III型11例),采用 Kappa 檢驗評價2名醫師對影像學資料評估的一致性,2名醫師對腰椎Modic改變的評估一致性良好(Kappa=0.87),腰椎Modic改變患者和無Modic改變患者在平均年齡、體重、身高、體質指數、絕經時間、腰痛病程和吸煙比率上差異均無統計學意義(P>0. 05) 。見表1。

表1 絕經后慢性腰痛女性一般情況

2.2 腰椎BMD和BTMs比較

腰椎Modic改變患者103例中骨質疏松癥患者39例,骨質疏松癥發生率37.86 %,無Modic改變患者中骨質疏松癥患者16例,骨質疏松癥發生率16.50 %,二者差異具有統計學意義(P<0.05)。腰椎Modic改變患者的骨密度T值和BMD值較無Modic改變患者降低,二者差異具有統計學意義(P<0.05),腰椎Modic改變患者骨轉換標志物PINP、β-CTX高于無Modic改變患者,二者差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 絕經后慢性腰痛女性腰椎BMD和BTMs情況

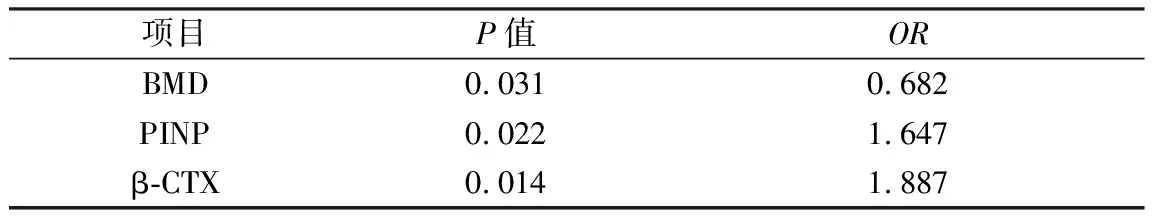

2.3 腰椎BMD、β-CTX和PINP與腰椎Modic改變的相關性分析

以腰椎BMD、β-CTX、PINP作為自變量,以腰椎Modic改變作為因變量,納入二分類Logistic回歸方程進行分析,采用OR值表示腰椎BMD、β-CTX和PINP與腰椎Modic改變的相關關系,結果顯示,腰椎BMD與腰椎Modic改變呈負相關,關聯具有統計學意義(OR=0.682,P<0.05),而血清β-CTX和PINP水平與腰椎Modic改變呈正相關,關聯具有統計學意義 (PINP:OR=1.647,P<0.05;β-CTX:OR=1.887,P<0.05)。

表3 腰椎BMD、β-CTX和PINP與腰椎Modic改變的相關性分析

3 討論

Modic 改變是指椎體終板和終板下骨質在磁共振上的信號改變,反復的力學負荷和局部炎癥刺激導致的終板裂隙、微骨折是導致Modic改變的主要原因[6]。大量研究表明腰椎Modic 改變的發生率與慢性腰痛呈正相關,尤其是Modic I 型和 Modic II 型改變[7]。Modic Ⅰ型改變程度及范圍越大,腰痛癥狀越重。目前研究表明Modic改變引起腰痛的原因可能與如下因素有關:①炎性因子引起的炎癥反應。研究表明椎間盤退變產生的炎癥因子通過滲透作用進入終板產生局限性的炎癥反應,導致腰痛的發生[8];②Modic改變引起腰椎失穩。研究發現Modic改變與腰椎不穩密切相關,融合手術后的病例中也可見 Modic Ⅰ型變性向正常終板轉變,而未融合的病例往往伴有 Modic Ⅰ型變性,推測可能是Modic Ⅰ型變性向其他類型轉變的過程同時也是腰椎再穩定的過程,與腰痛的緩解吻合[9-10]。有報道顯示正常人群中腰椎Modic改變的發生率為 7.4 %~12.0 %,而在腰痛患者中腰椎Modic改變的發生率為 18.0 %~58.0 %[11]。本研究中,200例絕經后腰痛女性的Modic改變發生率為51.5 %,高于正常人群,二者差異具有統計學意義(P<0.05),說明絕經后腰痛女性可能是是腰椎Modic 改變發生的一個高危人群。

目前關于Modic 改變的發病機制不是特別清楚,大量研究研究認為可能與如下兩個因素相關:①生物力學因素:脊柱超載的力學負荷造成的終板微骨折及骨折后反復修復,使得其組織學上發生改變,因而表現為MRI信號的改變。②生物化學因素:炎性因子引起的炎癥反應導致了Modic改變[3]。骨質疏松癥(osteoporosis)是臨床上最常見的老年退變性骨病,是由多種因素引起患者骨骼密度和質量下降,骨骼的微結構破壞,導致骨骼脆性增加,從而容易造成脆性骨折的全身性疾病[12]。絕經后女性患者椎體骨鈣質丟失加快,腰椎質量無法承受身體的軸向壓力和橫向剪切力負荷,導致椎體終板及終板下骨質發生微骨折,椎間盤內炎癥介質通過微骨折間的裂隙進入終板及終板下骨質引起局部的免疫炎性反應,最終導致了腰椎 Modic 改變的發生[4]。我們的研究結果顯示腰椎Modic改變患者的骨密度T值和BMD值較無Modic改變患者降低,二者差異具有統計學意義(P<0.05),腰椎Modic改變患者骨質疏松癥發生率升高,二者差異具有統計學意義(P<0.05),腰椎BMD與腰椎Modic改變呈負相關,關聯具有統計學意義(P<0.05),表明隨著骨密度水平的降低,Modic 改變的發生率升高。

BTMs是機體骨組織分解代謝和合成代謝的產物,可以實時反映機體骨組織骨形成和骨吸收的代謝水平,其作為為骨質疏松癥診斷的重要的實驗室檢查項目,可以比BMD更早的反映機體骨質量變化[13-14]。PINP和β-CTX是國際骨質疏松基金會(IOF)推薦采用的分別反映骨形成和骨吸收代謝水平的敏感性較高的指標[13]。大量研究表明,PINP和β-CTX與脆性骨折發生風險相關,因此,PINP和β-CTX被認為是可以獨立預測脆性骨折發生風險的因子[15-16]。與骨折類似,Modic改變也是由于椎體骨質量下降,導致微骨折引起,所以我們推測與骨折發生風險密切相關的PINP和β-CTX與腰椎Modic改變也密切相關。在本研究中,我們發現,腰椎Modic改變患者中,血清PINP和β-CTX較無Modic改變患者升高,進一步我們采用Logistic回歸分析,顯示腰椎Modic改變與β-CTX和PINP正相關,關聯具有統計學意義(P<0.05)。

影響Modic改變的危險因素有多種,大致包括以下三類:①是否有椎間盤退行性變、椎間盤突出、許莫氏結節導致的椎間盤和終板損傷;②患者全身情況,包括是否吸煙、性別、遺傳因素等;③患者負重情況,包括是否肥胖、是否具有脊柱畸形、是否有高強度勞動等[8]。本文僅對患者年齡、身高、體重、是否吸煙、腰痛病程、絕經時間、腰椎骨密度和骨代謝標志物(β-CTX和PINP)幾個因素對腰椎Modic改變的影響進行觀察和分析,影響因素的觀察和分析不夠全面。同時Modic 改變三個類型間的組織病理改變不同,不同類型Modic改變與腰椎BMD和血清PINP和β-CTX間相關關系是否存在不同,本文因樣本量限制并未進一步細分研究。最后本研究為回顧性研究,單中心樣本量比較少,僅對我院200例絕經后腰痛臨床資料進行分析,存在分析偏倚。綜合以上幾點,本文最終得出的結論不可避免的具備一定的局限性和不足。但本研究所示的腰椎BMD及BTMs與腰椎Modic改變之前具有相關性在一定程度上為深入挖掘三者因果關系提供了可能的初步依據。本研究僅僅以探索絕經后慢性腰痛女性腰椎BMD及BTMs與腰椎Modic改變相關關系為目的,研究的深度還遠遠不夠。在下一步的臨床研究中我們計劃設計一項前瞻性研究,增大樣本量,以期提高循證等級,為臨床決策提供更有力的證據。

綜上所述,我們的結果提示絕經后絕經后腰痛女性患者中,BMD及PINP和β-CTX與腰椎Modic改變具有相關性,隨著PINP和β-CTX水平升高和BMD水平降低,腰椎Modic改變的發生率升高。這提示我們臨床工作中我們應早期監測絕經后腰痛女性患者BTMs和BMD的變化,早期進行抗骨質疏松治療,改善絕經后女性BMD和BTMs水平,最終可能降低 Modic 改變的發生率,進而減少絕經后女性腰痛的發生。