回眸中憧憬未來

2021-11-12 04:28:41郭禎田

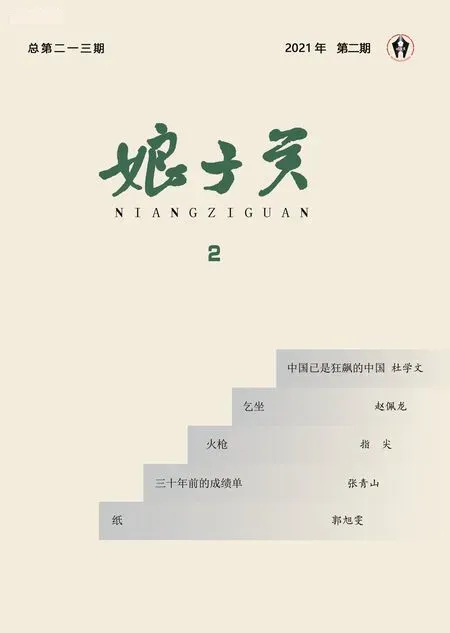

娘子關 2021年2期

關鍵詞:歷史

一場春雨過后,迎春花,山桃花,玉蘭花便急不可耐地相繼綻放開來。春天來得越來越早了。

春和景明,鶯飛草長。這是一個最適于憧憬和展望的季節。而本期刊發的作品,卻更多的體現著回顧。或許,這正是顯示歷史進步的一種必然。不忘來時的路,我們前行的步伐才會更加堅實。

前些日子,被央視播出的電視劇《覺醒年代》深深吸引,劇中情景每每讓我想起百年前新文化運動的滾滾洪流中,我們山西所獻出的一份大禮——詩人高長虹和他所領導的狂飆運動。本期刊發杜學文先生的《中國已是狂飆的中國》,站在新時代的高度,梳理高長虹以及狂飆社的歷史定位與價值,會讓我們重新認識這位不僅僅是作家詩人的“五四青年”。

今天,每每為“第一城”而自豪的我們,更應該知道,陽泉市作為中國共產黨成功創建的第一座人民城市,是中共“農村包圍城市,最后奪取城市”偉大戰略的歷史產物。王偉的《陽泉紅色記憶》,嘗試著對這一必然性進行了有益的探索。而姚永田關于下站老君廟的文章,同樣會引發我們對這座山城滄桑巨變的感慨。

記得在《覺醒年代》中,魯迅先生說過這樣的話,沒有形象思維的作品,根本觸及不到人們的靈魂。無論是指尖的《火槍》(尤其要關注其語言的精妙),還是“重溫”專欄刊發的前輩作家趙佩龍、張旺模,以及趙五四的作品,都再次證明了這一點。

“道由白云盡,春與青溪長。時有落花至,遠隨流水香。”春天的景色是美好的,而能夠留住這份美好的,是美的作品。

猜你喜歡

小天使·一年級語數英綜合(2022年2期)2022-03-30 11:38:17

環球時報(2022-03-16)2022-03-16 12:17:18

作文大王·笑話大王(2019年8期)2019-09-09 07:34:21

全體育(2016年4期)2016-11-02 18:57:28

小天使·四年級語數英綜合(2016年9期)2016-10-09 22:40:45

科普童話·百科探秘(2015年6期)2015-10-13 07:21:18

科普童話·百科探秘(2015年9期)2015-09-22 07:36:52

科普童話·百科探秘(2015年8期)2015-08-14 07:13:06

科普童話·百科探秘(2015年7期)2015-07-25 07:42:53

科普童話·百科探秘(2015年5期)2015-05-26 07:28:14