中國-東盟戲劇周品牌影響力的傳播策略

(廣西藝術學院 影視與傳媒學院,廣西 南寧 530022)

中國-東盟戲劇周活動在習近平總書記倡導“一帶一路”的合作倡議背景下產生,運用戲劇藝術形式兼顧價值傳播和受眾審美體驗的統一,傳播現代藝術文化,將藝術美學注入戲劇文本中,吸引更多戲劇青年、文藝青年的情緒共鳴。具有官方性質的文化活動在大眾心中普遍存在一種固定的思維定性,或多或少地主觀削弱了藝術內容的思想性與藝術性。觀賞戲劇劇目的同時,使觀眾調動本身的情感功能,把注意力集中在各展演劇目的情境中,更容易使大眾獲取相對日常的審美體驗,此時戲劇與觀眾的關系初現緊密。生活日常凝聚于藝術當中,生活與藝術共通。為什么地方戲目前呈現較沉默狀態、受眾趨于老齡化,溝通中國與東盟國家文化交流的戲劇盛筵也挽留不住相對可觀的觀眾率?問題在于戲劇的延時性,并未結合現代藝術性同步增長。現代化的優越性無一不體現在社會各處:溫飽問題的解決、死亡率的下降、權利的平等……生活經驗隨著歷史的演變,人們所追求的不再是普遍生活積累,藝術家們對生活經驗的深度挖掘和廣度延伸也并不能只是觀察生活、感受生活、體驗生活。人們的審美體驗追求更傾向于藝術內容體現生活現實的基礎上且具有無限的想象空間,當代人向往一種“烏托邦式”審美體驗,從藝術中的獲取不再是普通感覺,而是一種更難獲取的高端體驗。正如1998 年美國戰略地平線LLP 公司創始人派恩二世和吉爾摩在《體驗經濟》中認為的:體驗是一種新的價值源泉。中國-東盟戲劇周涵蓋十幾種活動內容,不乏有學術交流、劇目評論、非遺展覽、微電影展覽等,要擴大其文化影響力關鍵在于劇目的選擇、活動形式的呈現效果、外向型文化品牌的宣傳策略、大眾的審美體驗。探索當代人的審美點對構建中國-東盟戲劇周有效的價值群體,進而傳播其審美價值和文化影響力來說具有深遠意義。

一、營造情感共鳴情境

在審美活動中,所有的形象建構都圍繞著情感而展開,在情感的作用下,各種各樣的形象融合起來,形成了新的符合主體審美趣味的意象。所以,大眾對藝術內容展開想象的方向以及想象維度,是由藝術情感所規定的,而審美想象的創造性來自于藝術家對日常生活的觀察和體驗,產生情感通過主體想象移入藝術內容中,并加入藝術家獨特的美學特征,使觀眾體會現實中無法滿足的情感體驗,在藝術活動中實現高端的審美體驗。

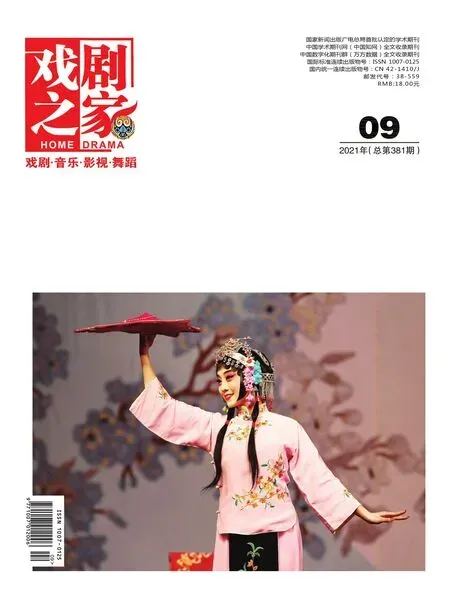

從中國-東盟戲劇周往屆中國展演劇目來看,邕劇、川劇、昆劇、粵曲等地方劇種呈現較多,此外還有少量話劇、音樂會等,如此具有節日性質和藝術雙重構建的文化交流活動藝術形式過于分散,在戲劇藝術這一塊也多展現的是傳統戲曲藝術。傳統戲曲雖然具有深厚的民族精神價值,但是因其受眾范圍多分布于中老年受眾,審美受眾的情感相比于年輕人更加深沉、保守、平靜。年輕一代作為進行藝術傳播的有力載體多呈現浮躁、無序、自由的個性特征,生發出的也是不同的審美表達機制。中國-東盟戲劇周展演劇目博大精深的民族文化體現,使經歷過不同的社會形態轉變的中老年一代更加感同身受,他們對于藝術的情感共鳴是進入藝術情境后的集體回憶,進而想象其中的創作背景,感受的是時代的縮影、民眾生活的縮影,群體的審美情感更多的是相互統一的傾向,自覺的個性消失。于和平年代下成長的青春群體更多的選擇在物化時代下與商業盡情的狂歡。依據筆者問卷調查的數據顯示,對于現代娛樂方式的選擇,占總數27.48%的人群選擇了視聽體驗極佳的電影觀賞,而這份調查問卷20-40 歲年齡段的參與者占到總數的61.9%,以此分析年輕受眾青睞畫面豐富,便捷,內容直接的藝術形式。戲劇中尤其是戲曲表演融合唱念做打的內涵,傳統戲曲藝術傳達的文化底蘊本身對受眾具有較高審美要求。要做到情感傳播的影響力,藝術情境的打造是關鍵,而其推動力量則是更符合大眾審美情趣的社會觀,戲劇文本應堅定不移地以現代化的大眾生活體驗出發,把握現代大眾的情感體驗,從而構建出理想的藝術情境使審美活動進一步順利展開,人與人之間的情感傳染力的延時性價值成為提升中國-東盟戲劇周文化影響力的重要途徑。

二、審美體驗的創造:能動的想象力

在大眾娛樂產業快速發展的時代,中國-東盟戲劇周文化影響力的提升必須從人類學的視野出發。體驗與節日結合的品牌傳播模式實則具有足夠的文化吸引力與感召力,但是其內容能否對人們產生沖擊,真正將其拉入為文化盛典的參與者,加強中國-東盟戲劇周的審美體驗應居主導地位。雅典學者斐羅斯屈拉特認為:“摹仿只能塑造出見過的事物,想象卻能塑造出未見過的事物,它會聯系到現實去構思成它的理想。”國內已有較好發展態勢的烏鎮戲劇節實則已經為中國-東盟戲劇周提供了良好的借鑒經驗,同樣具有藝術與節日儀式相結合的傳播模式,相同的活動欄目特點(中外藝術交流、青年展演、特邀經典劇目、戲劇愛好者交流環節),烏鎮戲劇節成功打響了其文化品牌的知名度。而在筆者關于中國-東盟戲劇周的404 份問卷調查中,了解并參加過中國-東盟戲劇周的人數僅有113 個,占總數的27.97%。烏鎮戲劇節的成功不僅在于劇目展演的多樣性以及現代化,核心更在于“古鎮嘉年華”的活動設置以及明星效應。德國著名闡釋學美學家伽達默爾認為,現代戲劇擁有支撐人類超越個體的共通精神,有把我們帶回禮拜節日的古老的宗教淵源的趨勢。中國-東盟戲劇周的重點應是堅定地注入廣西多民族聚集的特色民俗文化,以獨特的民族性節日氣氛調動受眾能動的想象,這種想象具有空間性,多民族的不同生活特征足以喚起大眾的獵奇心,少數民族的神秘感是點燃中國-東盟戲劇周節日氣氛的引子。中國-東盟戲劇周在空間的想象上并沒有實現可觀的效果,而南寧這遠離“普遍大眾生活”、毗鄰東盟的地理位置沒有充分提供給大眾對于另一種生活的想象空間。人們本身對中國-東盟戲劇周傾向于展演中國傳統戲曲劇目有了一定程度的期待落空,在此單調化的審美體驗下,人們對于一種理想狀態的渴望落實不到實體存在,那么人類腦海中的想象將無法繼續深度創造。孟京輝說過,不論是何種形式的戲劇節都有著一個共同的目的——突破日常生活的庸俗化。有關烏鎮戲劇節問卷調查的數據顯示,不少游客認為烏鎮戲劇節最先蹦入他們腦海的是古鎮嘉年華。人們對藝術內容具有高度的期待,但在既定的藝術空間里具有無限的想象維度這一點,是豐盈大眾審美體驗的重要手段。

三、擴大中國-東盟戲劇周的普及度

當代全球化的大背景下,審美受眾呈現部落化。得益于“一帶一路”的時代命題背景下的政府支持,人們從網絡宣傳、官方公眾號、官方網站等了解到中國-東盟戲劇周,但是其共同點都是通過網絡途徑了解中國-東盟戲劇周動態。從中國-東盟戲劇周的官方公眾號發布的動態可以看出,大眾接收的信息過時,顯示的中國-東盟戲劇周信息每年平均兩條,甚至有些年份信息出現空檔。由此看來,中國-東盟戲劇周的相關宣傳策略單一,官方宣傳渠道呈現出較沉默狀態。全球化與部落化在當代美學發展道路上并駕齊驅。中國與東盟戲劇的長效合作和發展建立在中國-東盟戲劇周活動的延續上,其吸引了東盟數十國的加入,凸顯了中國-東盟戲劇周的全球化,但也因其參與國主力軍僅在東盟區域的局限,證實集體參與的同時審美受眾缺乏多元性體現。

回看烏鎮戲劇節的重要成功原因,自然離不開發起人的明星光環。孟京輝、賴聲川和黃磊本身已經是國內知名的戲劇藝術家,他們的加入充分體現了這一戲劇節的權威性,無論是對戲劇藝術的受眾審美追求的把握,還是本身對戲劇藝術美學的考量,都具有獨到見解,說服大眾一點也不奇怪。明星和藝術家在網絡社交平臺發布的關于戲劇節的動態足以吸引人們了解并接觸到這一關于藝術的節日。人作為傳播媒介是進行文化普及的最直接、有效的形式,具備社會影響力以及明星效應的戲劇藝術家能最大廣度地吸收受眾并帶動受眾“人人交流”,實現傳播范圍最大化。

從烏鎮戲劇節的傳播模式分析中看,中國-東盟戲劇周應從制度推進,政府加持,文旅結合等方面做好頂層設計。人的傳播價值具有無限的可能,而調動人的主動性就在于要以“價值傳播”作引領,并將人作為優質媒介的價值以及活動本身的藝術價值貫穿到品牌傳播的整個過程當中,這是持續提升品牌影響力的關鍵所在。