城市化強(qiáng)度對(duì)城市森林景觀格局的影響

王亞男,周正廣,朱文浩,李彩珠,楊金明*

(1.青島農(nóng)業(yè)大學(xué)園林與林學(xué)院,山東青島266109; 2.青島市城陽(yáng)區(qū)林業(yè)發(fā)展中心,山東青島266109;3.青島高城維林林業(yè)規(guī)劃有限公司,山東青島266109)

城市化能帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,而區(qū)域經(jīng)濟(jì)水平的提高又促進(jìn)城市的發(fā)展,促使生產(chǎn)方式、聚落形態(tài)、生活方式、價(jià)值觀等的變化。隨著城市居民物質(zhì)條件的不斷改善,廣大群眾對(duì)生活質(zhì)量的要求在不斷提高,進(jìn)而對(duì)身邊的生態(tài)環(huán)境的要求也會(huì)提高。改革開放以來(lái),中國(guó)城市化進(jìn)入了快速發(fā)展階段,城市化平均速度是世界同期城市化水平的2 倍[1]。過(guò)去的20年里,我國(guó)中小城市的數(shù)目從3 000 個(gè)增加到19 216 個(gè),除此之外,還有5 000 多個(gè)鄉(xiāng)村小鎮(zhèn)迅速發(fā)展也步入城市隊(duì)伍[2-3]。城市化水平的提高,會(huì)帶來(lái)很多生態(tài)問(wèn)題,其中城市化對(duì)森林的影響是當(dāng)前生態(tài)學(xué)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。快速的城市化迅速改變?cè)凶匀痪坝^,不可逆地減少森林面積,改變森林景觀格局和相應(yīng)的生態(tài)過(guò)程[4-7]。城市森林是城市生態(tài)系統(tǒng)的主要組成部分,在維護(hù)城市生態(tài)系統(tǒng)平衡、改善城市環(huán)境、維護(hù)生態(tài)安全等方面具有其他城市基礎(chǔ)設(shè)施不可替代的作用[8]。

近年來(lái)國(guó)內(nèi)外在城市化與城市森林的相關(guān)問(wèn)題上做了很多的研究。研究者普遍得出的結(jié)論是城市化進(jìn)程會(huì)導(dǎo)致城市森林的破碎化。例如,楊沅志、薛冬冬等[9]研究發(fā)現(xiàn),隨著城市化強(qiáng)度的增大,城市森林的斑塊面積減少,市中心斑塊密度隨著時(shí)間的推移面積下降幅度較大,而近郊呈現(xiàn)相似的趨勢(shì),只不過(guò)斑塊面積下降速度相對(duì)較小,遠(yuǎn)郊的森林斑塊則變化較為緩慢,說(shuō)明從郊區(qū)到市中心過(guò)程中城市森林被分離和打散。Yang and Li 等[10]通過(guò)分析青島市城市拓展強(qiáng)度與城市景觀格局的關(guān)系發(fā)現(xiàn),城市化把農(nóng)用地、林地變更為建設(shè)用地,使得這些地區(qū)的土地形成了突出的、非常零碎的景觀。Zhang and Wang[11]等通過(guò)對(duì)長(zhǎng)春市城市化強(qiáng)度(低、中、重度城市化)的影響研究了不透水表面積(ISA,Impervious Surface Area)對(duì)城市森林景觀格局與結(jié)構(gòu)分類屬性的關(guān)系,得出ISA 顯著影響了城市森林的結(jié)構(gòu)特征與森林景觀格局之間的聯(lián)系,導(dǎo)致城市森林斑塊變得更小甚至分離。城市森林的破碎化會(huì)影響城市景觀的美感度和森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù),比如休閑服務(wù)功能、生物多樣性保護(hù)及固碳效益等。因此,研究城市化背景下城市森林的空間分布格局對(duì)提升城市森林的生態(tài)效益具有重要的指導(dǎo)作用。

城市化強(qiáng)度對(duì)城市森林景觀的影響,關(guān)系到城市未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃。研究城市生態(tài)景觀格局類型的變化,可為未來(lái)城市的建設(shè)提供一些數(shù)據(jù)基礎(chǔ),滿足后續(xù)需要,選擇遙感監(jiān)測(cè)普遍用于景觀格局類型的變化檢測(cè),網(wǎng)格切割的方法更有利于對(duì)空間的異質(zhì)化影響分析,對(duì)大城市景觀指數(shù)的回歸分析模型定量分析,有利于研究景觀的空間格局和動(dòng)態(tài)變化對(duì)城市景觀的影響。現(xiàn)在“3S”技術(shù)被廣泛應(yīng)用,使用地理信息系統(tǒng)(GIS)平臺(tái)強(qiáng)大的空間分析和計(jì)算功能來(lái)分析實(shí)際和潛在樹冠覆蓋范圍的動(dòng)態(tài)變化,調(diào)查樹冠覆蓋范圍變化的原因。同時(shí)我們將使用景觀格局指數(shù)分析方法研究UTC 和居住區(qū)景觀格局變化特征。研究城市人類活動(dòng)干擾對(duì)景觀格局變化,隨著人類活動(dòng)強(qiáng)度的增加,城市規(guī)劃建設(shè)使得森林斑塊更加支離破碎,整個(gè)景觀變得更加復(fù)雜[12]。因此,本文將從不透水面即城市化角度研究其對(duì)森林空間格局和森林景觀連接度的影響,初步探求城市化對(duì)于森林空間景觀的作用過(guò)程,同時(shí)也為城市規(guī)劃和景觀格局優(yōu)化提供理論依據(jù)。

本研究以青島市市嶗山區(qū)中韓街道、市北區(qū)、李滄區(qū)、市南區(qū)為研究區(qū)域,在“3S”技術(shù)的支撐下,通過(guò)建立公里網(wǎng)格,分析公里網(wǎng)格內(nèi)林灌覆蓋斑塊景觀格局指數(shù)(斑塊的個(gè)數(shù),斑塊的平均面積、形狀指數(shù)、聚集度指數(shù))與城市化強(qiáng)度之間的關(guān)系,通過(guò)建立逐步回歸模型和地理加權(quán)回歸模型,定量分析城市化強(qiáng)度對(duì)城市森林景觀格局的影響大小極其空間異質(zhì)性。

1 研究區(qū)概況與研究方法

1.1 研究區(qū)概況

選取青島市市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)中韓街道作為研究區(qū)域(見圖1),總面積約250 km2,范圍大致為東經(jīng)120°00'—120°30',北緯35°50'—36°30' 。研究區(qū)內(nèi)主要地貌類型為丘陵,地勢(shì)起伏不平,東高西低,分布有信號(hào)山、浮山、觀象山、青島山、北嶺山和嘉定山等自然山體。氣候?qū)儆跍貛Ъ撅L(fēng)氣候區(qū),空氣濕潤(rùn),降水適中,雨熱同季,氣候宜人,四季變化明顯。年平均氣溫為13℃,年平均降水量在664.1 mm 左右。

1.2 城市森林斑塊提取

城市森林斑塊的準(zhǔn)確提取是城市森林空間格局研究的重要前提。根據(jù)對(duì)城市森林概念的理解,將樹冠覆蓋率30%以上的地塊作為城市森林處理,即是把人眼能分辨出的成片狀或帶狀分布,且具有顆粒感均勻分布的斑塊視為城市森林[13]。本文利用1 m 分辨率的Google 歷史遙感影像進(jìn)行研究區(qū)土地利用分類,影像拍攝時(shí)間為2018年6月至10月和2019年7月至10月之間。利用面向?qū)ο蠓诸惻c人工目視解譯相結(jié)合的方法,本文將研究區(qū)土地利用類型分為不透水面、森林、水體、草地和未利用地,分類精度達(dá)到93.6%。

1.3 景觀格局指數(shù)計(jì)算

公里格網(wǎng)數(shù)據(jù)是將研究區(qū)域按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)劃分為若干個(gè)1 km×1 km 的像元,每個(gè)像元被賦予一個(gè)標(biāo)識(shí)和一個(gè)屬性值。其中標(biāo)識(shí)值標(biāo)識(shí)該像元的空間數(shù)據(jù),屬性值標(biāo)識(shí)該格網(wǎng)的專題屬性值。是一種對(duì)專題數(shù)據(jù)進(jìn)行格網(wǎng)化表達(dá)的1 km×1 km 空間數(shù)據(jù),能夠較直觀準(zhǔn)確的反映專題數(shù)據(jù)在區(qū)域內(nèi)的空間分布特征[14]。本研究從不透水面所占比例即城市化角度研究其對(duì)森林空間格局和森林景觀連接度的影響,初步探求城市化對(duì)于森林空間景觀的作用過(guò)程[15]。選取的研究景觀格局指數(shù)主要有面積(CA)、斑塊數(shù)(NP)、斑塊密度(PD)、最大斑塊指數(shù)(LPI)、邊緣密度(ED)、景觀指數(shù)(LSI)、聚集度指數(shù)(AI)。

表1 本研究篩選的各景觀格局指數(shù)計(jì)算公式及其含義Table 1 The calculation formula and meaning of landscape metrics selected in this study

1.4 城市化強(qiáng)度計(jì)算

本研究利用公里網(wǎng)格單元內(nèi)不透水面的占比表征網(wǎng)格空間的城市化強(qiáng)度,計(jì)算公式如下:

其中UIi是第i 個(gè)網(wǎng)格內(nèi)的城市化強(qiáng)度; ISAi表示第i 個(gè)網(wǎng)格內(nèi)的不透水面積,由研究區(qū)土地利用分類圖計(jì)算得到; TAi為第i 個(gè)網(wǎng)格的總面積。

1.5 相關(guān)性分析

本文通過(guò)SPSS 22 統(tǒng)計(jì)軟件對(duì)城市化強(qiáng)度和城市森林空間格局?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析。相關(guān)分析是研究不同變量間密切程度的一種常見的統(tǒng)計(jì)方法,它是描述2 個(gè)變量間線性關(guān)系程度和方向的統(tǒng)計(jì)量[16]。換句話講,相關(guān)分析的任務(wù)就是對(duì)相關(guān)關(guān)系給與定量的描述。相關(guān)系數(shù)用符號(hào)“r”表示,一般按“r”的絕對(duì)值大小,規(guī)定統(tǒng)計(jì)學(xué)中低于0.40 以下的相關(guān)系數(shù)為低相關(guān); 0.40~0.70 為較顯著相關(guān); 0.70~0.90 為顯著相關(guān); 0.90~1則為最高相關(guān)。

1.6 回歸分析

常見的確定不同變量間定量關(guān)系的分析方法為回歸分析。相關(guān)性分析只能確定兩者之間的關(guān)系,而回歸分析則是表現(xiàn)兩者之間具體量化的大小。為研究城市化強(qiáng)度對(duì)森林空間格局的具體影響大小,本文利用回歸分析進(jìn)行量化計(jì)算,用來(lái)實(shí)現(xiàn)城市化強(qiáng)度的變化對(duì)城市森林景觀的預(yù)測(cè)分析。利用SPSS 22 統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行一元回歸分析,采用R2來(lái)反映回歸方程所能解釋的變差比例,也稱為判定系數(shù)或決定系數(shù)。R2的大小在0~1 之間取值,R2的大小越靠近1,說(shuō)明回歸方程自變量對(duì)因變量的影響程度越大;相反來(lái)說(shuō),R2的大小越靠近0,回歸方程自變量對(duì)因變量的影響程度越小。

1.7 地理加權(quán)回歸分析

地理加權(quán)回歸(Geographically Weighted Regression,簡(jiǎn)稱為GWR),地理加權(quán)回歸是在線性回歸分析的基礎(chǔ)上添加了空間數(shù)據(jù)分析,用來(lái)研究空間關(guān)系之間的異質(zhì)性,其數(shù)學(xué)模型為

式中:yi為第i 點(diǎn)的因變量; εi為殘差; k 為總樣本容量; i 為樣本點(diǎn)計(jì)數(shù); xik為第k 個(gè)自變量在第i 點(diǎn)的值; (ui,vi)為第i 個(gè)樣本點(diǎn)的空間坐標(biāo);ak(ui,vi)為連續(xù)函數(shù)ak(ui,vi)在i 點(diǎn)的值[17]。由于隨機(jī)抽樣和不同空間所具有的不同地理自然環(huán)境造成的的觀測(cè)數(shù)據(jù)具有一定誤差。地理加權(quán)回歸的存在主要就是減小原有的分析模型對(duì)空間非平穩(wěn)性的影響,它對(duì)數(shù)據(jù)的處理方式簡(jiǎn)單,并且能對(duì)地理信息系統(tǒng)所分析出數(shù)據(jù)的空間非平穩(wěn)性做出全局的量化[18]。越來(lái)越多的研究人員喜歡采用這種分析模型。

2 結(jié)果與分析

2.1 青島市城市森林空間分布

如圖1所示,研究區(qū)域范圍內(nèi)的森林斑塊具有明顯的聚集性分布特點(diǎn),研究區(qū)東北部、南部、東部及嶗山區(qū)的西南部森林斑塊面積較大,市北區(qū)和市南區(qū)東部的森林斑塊較破碎。森林斑塊分布比較聚集的地方主要為中山公園、浮山、信號(hào)山等城市內(nèi)丘陵區(qū)域。

圖1 青島市主城區(qū)城市森林空間分布圖Figure 1 Spatial distribution of the urban forest patches in the main downtown areas of Qingdao

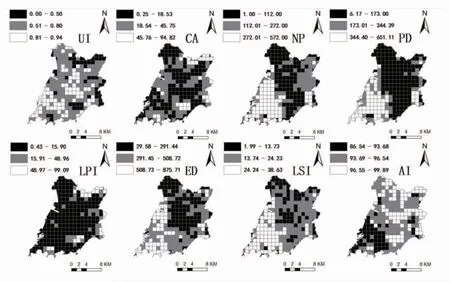

2.2 城市化強(qiáng)度與城市森林景觀格局指數(shù)的空間異質(zhì)性

如圖2所示,研究區(qū)主要由中度城市化地區(qū)(0.5≤UI≤0.8)和高度城市化地區(qū)(UI>0.8)組成。高度城市化地區(qū)的森林斑塊數(shù)量較多,斑塊密度和斑塊邊緣密度較大,說(shuō)明破碎化比較嚴(yán)重。最大班塊指數(shù)較大的區(qū)域主要在中山公園、浮山以及研究區(qū)東部和北部的嶗山邊緣地帶,這些區(qū)域以人造公園和自然山體為主。

圖2 城市化強(qiáng)度與城市森林景觀格局指數(shù)空間差異圖Figure 2 The spatial difference of urbanization intensity and urban forest landscape metrics

2.3 城市化強(qiáng)度與森林景觀格局的相關(guān)性

從表2中可知,城市化強(qiáng)度與森林斑塊面積CA、斑塊數(shù)量NP、斑塊密度PD、最大斑塊指數(shù)LPI、景觀指數(shù)LSI 和聚集度指數(shù)AI 均呈現(xiàn)顯著相關(guān)性,表明城市化對(duì)森林景觀格局具有深刻的影響。其中,城市化強(qiáng)度與CA 和LPI 之間具有較強(qiáng)負(fù)相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明城市化強(qiáng)度的增大會(huì)顯著降低城市森林的斑塊面積和最大斑塊指數(shù)。城市化強(qiáng)度與NP、PD 和LSI 呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系,表明城市化會(huì)導(dǎo)致森林斑塊數(shù)量增加、斑塊密度和景觀指數(shù)增大。

表2 城市化強(qiáng)度與城市森林景觀格局指數(shù)的相關(guān)性Table 2 Correlation of urbanization intensity and urban forest landscape pattern

2.4 城市化強(qiáng)度對(duì)森林景觀格局的影響大小

城市化強(qiáng)度與森林景觀格局指數(shù)之間的一元回歸模型(見表3)。其中,模型自變量為城市化強(qiáng)度,因變量為各景觀格局指數(shù)。可以看出,若城市化強(qiáng)度每增加0.1 個(gè)單位 (即不透水面積占比提升10%),城市森林將減少約5.6 hm2,LPI 將下降約7.9,而每平方公里的森林斑塊數(shù)將增加約19 個(gè)。這說(shuō)明城市化進(jìn)程將導(dǎo)致城市森林的破碎化。

表3 城市化強(qiáng)度對(duì)森林景觀格局指數(shù)回歸分析模型摘要表Table 3 Summary of regression analysis model of urbanization intensity on forest landscape metrics

2.5 城市化強(qiáng)度對(duì)森林景觀格局影響的空間異質(zhì)性

城市化程度與城市森林景觀格局指數(shù)GWR 回歸系數(shù)空間分布見圖3。由圖3可以看出,城市化強(qiáng)度與景觀格局指數(shù)的相關(guān)性具有顯著的空間異質(zhì)性。除城市森林斑塊面積和最大斑塊指數(shù)外,其余指數(shù)與城市化強(qiáng)度在研究區(qū)南部和東部呈現(xiàn)顯著正相關(guān),在市南區(qū)、市北區(qū)和嶗山區(qū)呈現(xiàn)顯著正相關(guān),李滄區(qū),中韓街道的相關(guān)性較小。從回歸系數(shù)的空間分布來(lái)看,回歸系數(shù)呈現(xiàn)從南向北呈現(xiàn)遞增趨勢(shì),而西北區(qū)域相關(guān)系數(shù)呈現(xiàn)正相關(guān)。結(jié)合青島市城市發(fā)展來(lái)看,說(shuō)明城市人們活動(dòng)頻繁的區(qū)域?qū)ι职邏K影響越大,城市化強(qiáng)度越大城市森林空間格局復(fù)雜程度增大。

圖3 城市化程度與城市森林景觀格局指數(shù)GWR 回歸系數(shù)空間分布圖Figure 3 Analysis of GWR regression coefficient between urbanization degree and urban forest landscape metrics

3 結(jié)論與討論

本研究利用土地利用數(shù)據(jù)建立公里網(wǎng)格,計(jì)算公里網(wǎng)格內(nèi)城市森林斑塊的景觀格局指數(shù)以及城市化強(qiáng)度,然后利用相關(guān)性分析和地理加權(quán)回歸分析法研究城市化強(qiáng)度與城市森林空間格局之間的關(guān)系。通過(guò)結(jié)果分析發(fā)現(xiàn)城市化強(qiáng)度對(duì)林地覆蓋景觀格局影響很大,城市森林景觀格局指數(shù)與城市化的相關(guān)性會(huì)隨著城市化的變化而變化。Dadashpoor 等也曾在研究中指出城市化對(duì)景觀格局的影響具有顯著的空間異質(zhì)性,與市中心相比,在遠(yuǎn)離市中心的地區(qū)景觀格局與城市化的關(guān)系相對(duì)較小[19]。Chowdhury 等人和Islam 還認(rèn)為,城市化直接影響景觀的破碎程度[20-21]。本研究通過(guò)分析青島市城市化與城市森林景觀格局之間的關(guān)系也得到了類似的結(jié)論。城市化強(qiáng)度越高,城市林地利用面積越緊張,人類活動(dòng)對(duì)城市森林干擾性越大,城市林地斑塊越分散,面積越小,破碎化越嚴(yán)重。因此在以后的青島城市森林建設(shè)中,應(yīng)從追求森林覆蓋面積轉(zhuǎn)向?yàn)榻ㄔO(shè)較大面積的城市林地斑塊,合理規(guī)劃景觀格局類型,提高城市生態(tài)多樣性。

本研究結(jié)果表明,CA、NP、PD、LPI、ED和LSI等景觀格局指數(shù)隨著城市化的增加,顯著表現(xiàn)出了城市森林斑塊的破碎化和空間格局的復(fù)雜化。地理加權(quán)回歸分析圖表明城市化強(qiáng)度與林地景觀格局斑塊面積呈現(xiàn)強(qiáng)負(fù)相關(guān)關(guān)系,說(shuō)明城市的建設(shè)對(duì)林地景觀斑塊的影響較大,隨著城市化的建設(shè),城市用地面積的加大,城市林地面積逐漸減少,城市生態(tài)環(huán)境受到很大影響。城市化與城市森林最大斑塊指數(shù)呈強(qiáng)負(fù)相關(guān),最大斑塊指數(shù)反映干擾程度和頻率的變化,能夠反映人類活動(dòng)的方向與強(qiáng)弱,說(shuō)明城市人們活動(dòng)頻繁的區(qū)域?qū)ι职邏K影響越大,城市化強(qiáng)度越大森林斑塊最大面積越小。通過(guò)回歸分析得到城市化強(qiáng)度與森林斑塊面積和最大斑塊指數(shù)呈現(xiàn)極顯著線性關(guān)系,說(shuō)明城市化強(qiáng)度對(duì)城市森林斑塊大小影響很大,對(duì)城市森林景觀格局影響很大。在人類活動(dòng)的干擾作用下,城市建設(shè)用地越來(lái)越多,林地斑塊被逐漸分割,破碎化情況嚴(yán)重,城市森林的連貫性和面積斑塊不夠,進(jìn)而影響城市森林的生態(tài)效益的有效發(fā)揮,對(duì)城市生態(tài)環(huán)境和物種多樣性帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn),對(duì)城市森林的質(zhì)量帶來(lái)很大影響。城市景觀格局的變化必然會(huì)對(duì)人類的生存環(huán)境造成直接影響,對(duì)城市生態(tài)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展造成很大影響。因此,要加強(qiáng)環(huán)保教育,提高人們保護(hù)森林的意識(shí),優(yōu)

化土地利用格局,維護(hù)城市發(fā)展和生態(tài)環(huán)境的和諧統(tǒng)一。在未來(lái)的城市化規(guī)劃中,要注意城市森林斑塊之間的聯(lián)結(jié)。為更好的發(fā)揮城市生態(tài)效益,應(yīng)適當(dāng)規(guī)劃建設(shè)較大面積的城市森林斑塊建立良好的城市森林空間格局。今后應(yīng)注重城市廊道的設(shè)計(jì),加強(qiáng)連接城市森林斑塊,降低城市森林斑塊的破碎程度,提高城市森林景觀生態(tài)功能。