“滿足”還是“溢出”:或然率公式視角下的微博廣告探析

柳知為

中國互聯網絡信息中心發布的第48次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2021年6月,我國網民人數達10.11億規模,互聯網普及率達71.6%。經濟接入網絡后的耦合使雙通路連結互促,在Web3.0平臺化特征建構的傳播語態下,平臺網絡垂直服務的延展催生了“服務——消費”關系,并借助社會化媒體廣告促成轉化。

2021年工信部大力整治App開屏彈窗信息通知既出,緊接著十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過《中國人民共和國個人信息保護法》,均顯露出“有形的手”對于數字技術與自由市場的規范信號,同時也是近年來不斷高漲的抵抗邊界侵犯呼聲的反映。落腳至廣告業界,筆者認為后廣告時代傳播觀的改變和數字技術的精進是否為受眾接收廣告同向做功,是值得探究的問題。

一、文獻梳理

當前,我國社會化媒體普遍采用基于雙邊市場的二次售賣盈利模式,學者鄧向陽、歐俊英提出,微博作為雙邊市場的典型,其關鍵發展戰略是如何吸引更多用戶聚集平臺。雙邊用戶中的個人用戶視角是本文的主要出發點,受眾能動性增幅帶來波紋效果的削弱使廣告主需重新審視信息接收環節。學者丁俊杰點明受眾的廣告接收已轉變為AISAS(注意、興趣、檢索、行動、共有)模式。學者薛敏芝指出,后廣告時代消費者的“強勢”使其與廠商、廣告代理商之間原有的關系架構和權力結構開始消解。

在研究數字推送與受眾接收的問題時,我們可以引入施拉姆的媒介選擇或然率公式,即選擇的或然率=報償的保證/費力的程度。學者唐曉玲將或然率公式與廣告傳播結合,指出廣告應以人性化的思維為受眾考慮,降低其信息獲取成本。而近年來學者蔡立媛、龔智偉提出“弱人工智能技術會造成廣告的‘時空侵犯’”的觀點尤其值得關注,這是信息社會下受眾評判廣告信息接收成本的重要影響因素。他們將“時空侵犯”危機定義為:基于海量信息搜索、社交過度和隱私泄露、定制推送技術的廣告,產生了隱私侵犯、感官暴力、視聽權侵犯、智能欺騙、逆向選擇、失效資源配置等廣告倫理問題。該理論所體現的時空二元觀點和弱人工智能技術探析視角值得借鑒。

二、渠道選擇、廣告播發與用戶接納邏輯鏈

在受眾偏好自主搜索的背景下,精準推送會為其帶來匹配的廣告信息,滿足信息檢索之需。但由于微博媒體與社交二重屬性交織的影響,隨著網絡弱關系的泛化與滲透,人群傾向于將微博平臺私域化,此時語境中目標抓取的信息是普通博文內容,智能廣告信息又成了阻礙因素。

(一)技術福音下的全域觸達和效果增幅

微博是當下最活躍的社交媒體平臺之一,其用戶自2009年8月上線后保持爆發式增長。高流量是微博收益的轉化來源。在微博官方發布的2020年全年未經審計的財務報告中,微博平臺2020年全年凈營收為16.9億美元,其中廣告和營銷營收達14.9億美元。微博加大廣告投放后,成為國內廣告覆蓋率最高的社會化媒體之一。微博廣告利用大數據算法下精準投放和智能推送的技術之便密布平臺,到達率和轉化率得到了極大的提升。

微博官方廣告中心以“強曝光”“軟推廣”作為平臺廣告的兩大特點,這也是后廣告時代廣告主所追求的“密雨潤物細無聲”理想模式的體現。

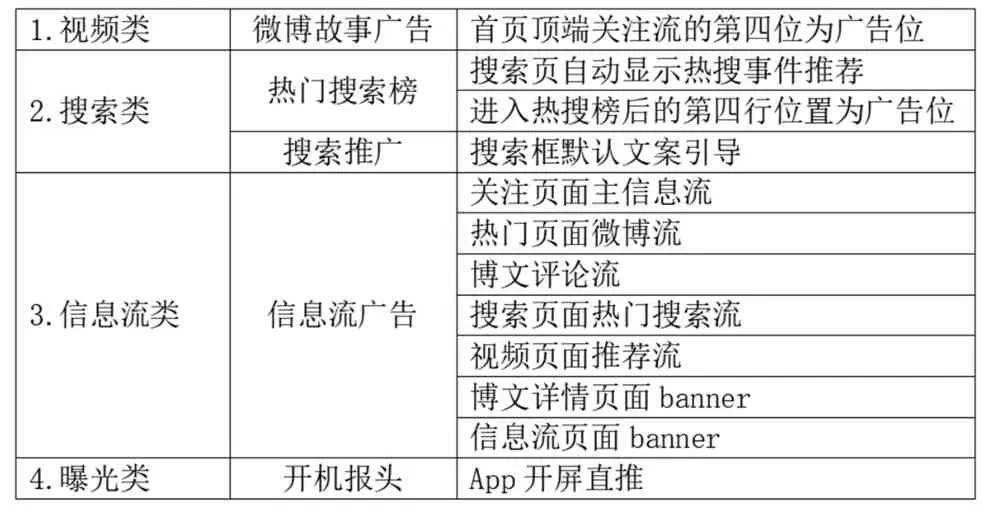

廣告的形式繁與數量多造就了“強曝光”效應。單從微博廣告中心列舉所支持的顯性客戶端廣告主要形式(見表1)來看,足見其密布性和渡向受眾全域的目的,廣告主可以通過自助式系統選擇細化人群及多元形式。廣告接合不同的博文呈現形式及進入口徑,使廣告轉譯自然化。同時,Feed流廣告加載率也在攀升。以關注頁主信息流內的廣告卡片為例,2020年每瀏覽11條微博就會出現1條廣告,這一比率在2021年升至10∶1。

表1 微博顯性廣告形式及呈現方式

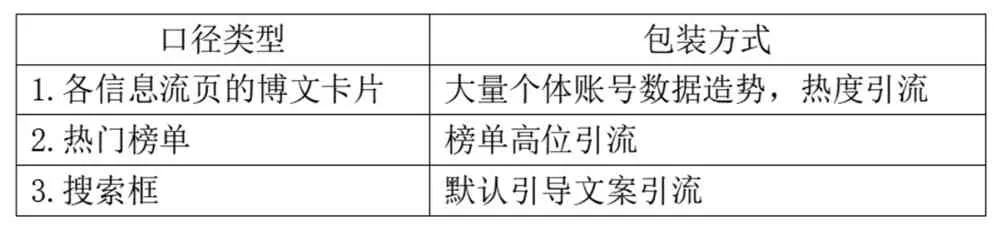

“軟推廣”主要體現在廣告各種形式與微博平臺內容展現的契合上。除較容易辨別的顯性廣告外,軟廣告更多體現為隱性廣告。隱性廣告的特征之一是對博文內容本身進行的包裝。諸如網紅種草、社交分享、漫畫式、偽聊天記錄式等,均為平臺常見的泛娛樂外殼,使受眾順著慣性思維接入廣告。第二個特征是基于微博內容進入口徑的后臺操作。內容進入口徑指平臺用戶瀏覽具體博文內容前一步的接觸方式,因微博呈現仍以博文為主,本文口徑以各信息流頁的卡片、搜索框和搜索榜單接入博文的三種類型(見表2)為主。口徑包裝基于平臺權威性加成,通過數據盡善和榜單高位等產生吸引力。

表2 微博內容進入口徑類型及包裝方式

此外,伴隨人工智能技術應用的升級,基于受眾個人信息及平臺使用數據采集的算法推薦和智能匹配精準化,廣告趨于量身打造。創意仍是后廣告時代的核心,以消費社會較為典型的奢侈品廣告為例,其受眾普遍表現出對擁抱智能廣告的歡迎。微博官方與華麗智庫合作展開的奢侈品消費調研顯示,受訪者在奢侈品廣告“視頻圖文視覺有創意(64.7%)”“內容與自己生活/興趣愛好相關(36.6%)”“有新穎的互動玩法(28.5%)”時更愿意點開推送內容。交互技術等新面貌令奢侈品廣告同步信息視覺化、互動化和精準化的智能升級,廣告傳達將更為高效立體。

從廣告信息報償角度來看,微博廣告的發展完備為受眾提供了足量的信息接入與獲取渠道,數字技術則成為增進受眾廣告接收的有力抓手。

(二)野蠻推送下的信息過載與廣告侵擾

由于社會、文化等各因素綜合導致弱關系羈絆的加深,我們還需要站在視微博為私域空間的使用群體角度上,考慮的是廣告信息對用戶關注博文信息接收的影響。

首先,過載的廣告編排具有侵擾性,受眾在使用微博各功能板塊時都能接觸到根據板塊特點設計的廣告,乃至博文正文與下滑評論區間緊密的銜接處都有廣告banner插入。同時,受眾經常被迫跳轉至廣告界面,以開屏廣告為典型,其啟動直推程序與退出困難間的矛盾使它受到用戶詬病。2021年7月,工信部發布大力整治App開屏彈窗信息通知之時,微博平臺用戶普遍表現出的支持傾向證實了這個問題的困擾性。這些均與受眾平臺使用的初始意愿和期望體驗相背離。

廣告外殼的泛娛樂欺騙是困擾受眾的另一要素。微觀上有前文提及的形式包裝,宏觀上則有廣告主聯動博文內容和進入口徑美化廣告活動。2021年6月,號稱“中國錦鯉”的中獎者信小呆于個人社交賬號上稱,支付寶所謂豐厚的獎品都是高代價的一次性消費。這一反轉引發了微博用戶對此類廣告活動的反制性討論。支付寶抽獎活動以“抽獎”和“中國錦鯉”的名目掩蓋其資本收割實驗性質,高達300多萬次的轉發熱度背后是數字勞工對商流運作的無意識助推。復合效應雖為支付寶和眾多參與商家帶來巨大的廣告效益,但也引起受眾后續對廣告的抵抗,致使未來廣告路徑信息接收信任度降低。基于這種消極心理,受眾對廣告內容的侵擾感知也將增強。

三、關于微博廣告侵犯衍生影響的迷思

數字技術與信息膨脹下的社會扁平化在網絡尤為突出,因而頭部平臺擁有了“被建構”的中心地位,但微博不可忽視這一過程,受眾選擇、用戶體驗及后續留存率是亟待重視的問題。用戶目前對個人隱私權保護的呼聲取得了階段性勝利。《中華人民共和國個人信息保護法》的通過標志著主體意識的進一步覺醒,“廣告侵犯”現象的打擊極有可能是下一步動向,也是微博未來需要納入考量的首要因子。

基于學者蔡立媛、龔智偉提出的“廣告‘時空侵犯’危機”這一概念,本文將“廣告侵犯”界定為:因廣告主、廣告經營者和廣告發布者通過微博平臺對受眾進行廣告信息海量、暴力的推送和不良、過度的功能性包裝,影響了受眾對外界信息的正常接收,侵擾受眾心理,使受眾無意識受到廣告牽引與操縱,令受眾所處信息環境遭受難以量化和測量的“軟污染”的過程。

(一)廣告裹挾下的信息奴役

社會內爆正在加劇媒介膨脹,加之微博平臺的過度廣告化,為背后數字資本的觸達提供了便利。數字資本正是“力求用時間去更多地消滅空間”來實現其擴張,數字廣告消解了過去空間廣告的局限,使受眾不自覺地與廣告主建構的符號及語言系統相契合。這首先體現于廣告過載下的信息迷航,海量的廣告稀釋了平臺信息密度,使受眾偏離平臺使用目的,耗費過多的時間和精神成本用于應付廣告,且不自知地為廣告活動付出免費勞動。同時,新興技術下的廣告推廣放大了催眠效應,致使受眾被動植入導向。

(二)智能包裝下的歡愉欺騙

微博平臺廣告依據價高者得的規則,未經遴選的廣告主可通過功能性誤導和算法黑箱下的認知偏差來促成購買。在智能表象的遮蔽作用下,廣告日漸忽視了質量及品牌競爭的內核。這一遮蔽過程分為兩步。一是于購買行為落地前表層可見的包裝遮蔽,即前文所說的廣告外殼。這種方式較為方便直接,但其效果通常在受眾產生外殼與真實消費體驗間參差的落差后大大減弱,且實體的遮蔽性外殼往往可知一推三,一個包裝周期的衰落與新周期的興起相扣。除此之外,技術迭代也會推動包裝遮蔽的更新。二是在購買行為產生后的深層遮蔽。該語境下的“包裝”意指廣告主在利益驅動下通過信息、符號組合建構出引導性的新話語體系,致使受眾被納入消費社會的一環。如鮑德里亞所言:“消費大眾是沒有的,基層消費者也從不會自發地產生任何需求:只有經過‘精選包裝’,它才有機會出現在需求的‘標準包裝’之中。”受眾被裹挾于廣告遍布的媒介中,其不斷滋生的欲望在間歇的“刺激——滿足”下產生成癮心理,受眾由此淪為精致文化奴役下的新貧族。

(三)高技術低感知下的剪刀差

微博平臺廣告傳播背后的剪刀力差建立于智能技術的高技術與隱蔽性上,于傳方而言的技術優勢轉化為受眾難以察覺的侵犯。受眾對于數據采集的隱蔽性與強制性有著較高關注。微博雖已在最新的隱私條款中詳盡列舉了信息和數據的采集情況,且不論條款界面之小和字體之密這類閱讀阻力,用戶倘若不勾選“同意”就無法獲得平臺使用權,使隱私條款成了霸王條款。而后續對于更為隱秘的手機存儲空間的讀寫和數據整合,以及未來場景化營銷的深度接入,都使受眾有所顧忌。

微博廣告投放更偏向于一種非對等力差下媒介權力更大的一方的信息灌入,然而新形勢下無孔不入的廣告和變幻難測的形式不一定與廣告主S-R模式理想契合,反而是一種受眾信息接收環境的軟污染。并且由于微博平臺內容普遍以碎片的信息流方式呈現,加之廣告外殼的泛娛樂欺騙性,當下受眾自身對廣告加載率逐節攀升和歡愉欺詐不甚敏感,過載的廣告成為注意力需要應付的冗余。信息異化和對人的物化所帶來的副作用增強,與受眾自主意識覺醒趨勢有所背離。

四、反思

基于微博廣告的典型性,從受眾媒介選擇的角度來審視廣告效益的達成與否,有助于用戶、廣告商、平臺三方共贏。在媒介技術與廣告倫理形成的錯位格局下,廣告倫理并不和廣告業務相悖,理性認知廣告侵犯是對未來網絡用戶權益以及廣告業態的保護。只有以受眾本位為前提探尋他們的切身價值訴求,廣告業才有望扎根健康土壤,得到長足發展。