融合與貫通

——淺談中國古典舞與戲曲舞蹈

王譽曉

(山東藝術學院 舞蹈學院,山東 濟南 250300)

一、中國古典舞與戲曲舞蹈之概念

(一)中國古典舞

中國古典舞產生于20 世紀中期,在發展過程中融合了眾多其他表演形式,包括民族舞蹈、宮廷舞蹈、武術等等。中國古典舞因發源于古代而有著深厚的歷史底蘊和源遠流長的發展脈絡,以至于很多人稱它為中國古代舞,但其實真正的古代舞蹈很少留存至今。中國古典舞繼承古代的部分主要是其典范性,歷代舞蹈理論家對中國古典舞不斷提煉,加工整理,不僅創作了大量的經典舞蹈和舞劇作品,例如《寶蓮燈》《小刀會》和《魚美人》等,還創立了各個院校目前使用的獨具一格的中國古典舞教材。

經過歷代舞蹈理論家研究整理,中國古典舞被界定為在中國民間舞蹈以及外國芭蕾舞訓練基礎之上而形成的舞蹈。中國古代舞蹈的美學規律與當代審美理念相融合,成為一種新的舞蹈形式。中國古典舞創立了一種特定的身體動作語言,形成了獨特的藝術特色,例如舞蹈《滾燈》將川劇《滾燈》與武術完美結合在作品當中,不僅展示了中國古典舞的身法步伐,還生動刻畫了人物形象,把非物質文化遺產提煉到舞臺。因此,中國古典舞并不單指某一種舞蹈,而是代表著中國傳承的舞蹈文化。中國古典舞為我國舞蹈藝術事業發展作出了極大貢獻。

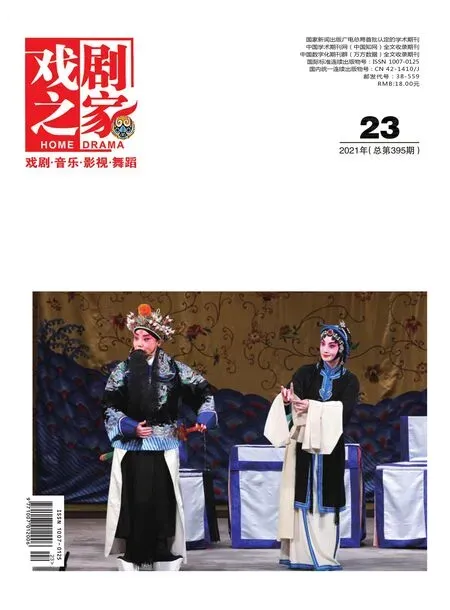

(二)中華文化的瑰寶——戲曲舞蹈

戲曲是我國獨有的特殊藝術形式,表現了中華民族的傳統生活以及中國人民的傳統思想,從內容到形式都體現著獨具一格的中華民族戲劇藝術體系。戲曲最早發源于秦漢時期,經過漢代“百戲”、唐代“參軍戲”以及宋代“南戲”等一系列戲曲沉淀,到了元代,元雜劇的廣泛繁榮象征戲曲發展取得了階段性的成果。明清時期,戲曲派生出眾多各具特色的唱法和器樂,它們之間相互影響,全國各地劇種逐步成形并日趨完善,近現代的地方戲曲得到全面發展。戲曲之所以浪漫是源自于舞蹈;之所以帶有裝飾性色彩是源自于造型,再融入音樂、舞美等而統一于內容。

戲曲舞蹈是一種特殊形式的舞蹈,它是從戲曲中提煉身法、韻律、道德觀念而形成的獨特的舞蹈形式。戲曲舞蹈之所以是一種戲劇性舞蹈,是因為它有著刻畫人物、表現生活、解說唱詞的功能。古典舞有著千百年的歷史,而戲曲舞蹈分屬于古典舞的一種藝術形式,它在保存大量傳統舞蹈元素的同時,對當前舞蹈的發展方向和創新方式也有很大的借鑒意義。中華民族的歷史文化和人民的現實生活,都為戲曲舞蹈藝術體系的建立提供了支撐。戲曲舞蹈蘊藏的古老歷史文化,使之成為了中國古老傳統藝術的典范。

二、中國古典舞與戲曲舞蹈之“再探索”

(一)中國古典舞與戲曲舞蹈之間的差異

中國古典舞與戲曲舞蹈并不是完全的統一體,兩者具有一定的差別。首先,中國古典舞側重抒發情感。人想要充分地表達內心情感,僅用身體動作來表現是不夠的。運用舞蹈動作更能突出表現力,這不僅可以表現人的思想,還可以表達人的情感。戲曲舞蹈著重表現事態的發展過程。戲曲舞蹈本身是為戲曲服務的,舞蹈對戲曲情節發展起輔助作用。因此,戲曲的內容多以敘述故事情節為主,包括舞蹈動作都富有戲劇性的特點。兩種舞蹈具備各自的文化遺產和特征,但這一切不是絕對的,它們可以相互吸收、相互借鑒。因此,抒情也存于戲曲舞蹈當中,敘事也存于古典舞當中。這種對立統一說明兩者不是同一種藝術形式,因為各自的不同特點而區別開。

其次,二者在情境與動作上也具有一定的差異性。中國古典舞在肢體動作和舞臺空間上往往通過虛幻表現來完成。中國古典舞在生活動作基礎上由專業人士的提煉、加工,以具有較高藝術性的舞蹈動作以及面部表情來表達某一個生活場景或故事,與戲曲舞蹈有著很大的不同。戲曲舞蹈在講述情節的時候會采用更加真實、更加生活化動作進行展現,也可以將之稱作比擬的手法。例如,在戲曲舞蹈中出現的穿衣、看書、說教等行為會利用道具,使其表達更為真實。雖然這種手法與中國古典舞具有一定的相似性,但是在具體表現形式上卻有很明顯的區別。

綜上所述,中國古典舞與戲曲舞蹈兩者既有聯系也有區別。中國古典舞動作姿態講究慢而不斷、快而不亂、動中有靜、靜中有動,所有動作都符合這樣的運動規律。在身韻中,由點到線,再由線延續到整個畫面。戲曲舞蹈動作也一樣強調“點”的運動方式及單一節奏類型。戲曲舞蹈中的“唱、念、做、打”——“四功”通過具體舞蹈動作語言表現出舞蹈形象的內心語言及肢體語言,具有較高藝術性的舞蹈動作同武打動作一樣也需要“四功”運用,這也就是眾所周知的“身段”。中國古典舞的“身段”與戲曲“身段”都是經過漫長發展演變不斷凝聚而來的其獨有的藝術特色。我國專家學者認為,中國古典舞既是源自于戲曲舞蹈又是在其間收獲了創立靈感,因此,兩者間的傳承與練習是相通的。經過舞蹈界前輩們多年整理加工,中國古典舞已經形成獨立的體系及藝術理論,從戲曲舞蹈當中完全脫離束縛,兩者可以從根本上區分,如審美觀念、價值及功能。如今,中國古典舞雖有戲曲舞蹈動作與律動的影子,卻生成了自己獨有的——“身韻”。

(二)中國古典舞相較于戲曲舞蹈的創新

創新是在繼承傳統元素和規律的基礎上,再加以改造和發展,不僅要注重當代人的審美變化,也要不脫離傳統本身。我們傳統的戲曲舞蹈藝術,有著很深的文化積淀,它為中國古典舞的發展和創新起到了很好的引導作用。首先,中國古典舞擺脫了戲曲舞蹈中復雜沉重的舞臺道具,使舞蹈演員具有更多的流動空間和肢體空間。例如,舞蹈動作的幅度不局限于身體周圍,演員擴大了展示自己身體能力的空間,進行舞姿與技術技巧展現,既滿足編導、演員和觀眾的審美需求,又契合當代人對藝術追求的價值理念。其次,中國古典舞的重心更傾向于舞蹈,重視運用肢體語言來表現舞蹈的內容與情感,遠遠大于戲曲舞蹈在表演中的地位。因此,中國古典舞并不是照搬戲曲舞蹈,而是取其精華、去其糟粕,取戲曲舞蹈之元素和韻律,融入現代舞蹈動作,再進一步發展創新而成。通過“去”,去除戲曲中的語言表現;“留”,保留戲曲的元素和韻律;“借”,借鑒武術等其他表演藝術這三方面,以及不斷升華,才創造出如今的中國古典舞。

三、中國古典舞對戲曲舞蹈的“多元素吸收”

(一)表演技巧的吸收融合

中國古典舞在吸收戲曲表演技巧的同時,還保留了自身的美感規律和豐富的傳統文化特點。在此基礎上,想要使中國古典舞表現形式更加新穎、更加美觀,就需要借鑒一些傳統的舞蹈步法。中國古典舞在豐富自身表演技術的同時,又創新發展了原有的表演技術,例如,把戲曲中的翻身技巧變化為多次翻滾技巧。中國古典舞在不斷改進和推陳出新的復雜過程中,不僅使自身形成一種具有特色的舞蹈風格,還對戲曲的表演技巧進行吸收融合,取其精華,不斷完善。這才使中國古典舞受到越來越多的人喜愛和追捧,精彩的中國古典舞表演往往能得到滿堂喝彩。

(二)身段的吸收融合

身段在中國戲曲中占有頗高的地位,身段的標準在于身體姿勢和儀態。戲曲表演在廣大觀眾看來是否成功,基本取決于剛才所說的內容——“身段”,在中國古典舞中也是如此。只不過它已經將身段表演從戲曲之中脫離出來,這有賴于一代又一代舞蹈工作者所付出的辛勤努力。除了借鑒戲曲表演的技術,中國古典舞工作者又創造性地融入屬于中國古典舞的一套訓練方式,在保留人體運動要素的基礎之上,再模仿戲曲表演當中的身段。因此,身韻的產生多半要歸功于傳統戲曲表演。

(三)道具和服飾的吸收融合

因為一些特定表演的需要,中國古典舞從我國戲曲中借鑒了道具和服飾。從中國古典舞目前的發展現狀來看,觀眾必定能夠從中國古典舞的表演中發現傳統戲曲的影子。比如,傳統戲曲中“刀”在古典舞中的應用。“刀”作為一種武器,代表著進攻和防守,而“刀”在表演的時候已經成為舞者身體的一部分,借助“刀”這個道具,演員在表演的時候收放自如,可以達到更好的表達效果。另外,為了達到良好的視覺效果,對于服飾的借鑒也尤為重要。例如,中國古典舞中的水袖舞,它其實是來源于戲曲,也是當時人們生活的真實寫照。后來,由于這種服飾比較寬大,可以使肢體語言得到更大程度放大,被廣泛運用到戲曲服飾中,進而被中國古典舞吸收,發展為水袖舞,從而更好地烘托人物形象、個性和舞蹈氛圍。

四、結語

中國古典舞生長于戲曲舞蹈的土壤當中,得到了戲曲藝術豐富的滋養,并取其精華再度發展。而戲曲文化也流淌在舞蹈本體的血液當中,使之與我國民族的藝術文化體系相適應,促進我國古典舞隨著時代發展而不斷創新。因此,中國古典舞只有傳承民族精神和民族文化,融合貫通其他藝術精華,才能在未來的舞蹈藝術發展道路上走得更遠。