甘蔗糖廠入榨甘蔗蔗糖分采樣測定方法

張彩霞

(南寧糖業股份有限公司明陽糖廠,廣西南寧 530227)

甘蔗糖廠入榨甘蔗蔗糖分采樣測定方法

張彩霞

(南寧糖業股份有限公司明陽糖廠,廣西南寧 530227)

糖廠入榨甘蔗用傳統的采樣方法由于人為隨意性導致樣本代表性差,而班報用混合汁和蔗渣連續采樣計算出甘蔗蔗糖分的方法存在滯后時間長和未反映壓榨過程糖分損失的缺點,對評價甘蔗質量存在一定的偏差。連續采集撕解機蔗絲樣的方法可以更及時準確分析入榨甘蔗蔗糖分,為農務甘蔗管理、制糖工藝管理提供依據。本文介紹這種方法在糖廠榨季生產中的應用情況。

甘蔗糖廠;采樣;蔗絲;甘蔗糖分

0 前言

糖廠在榨季生產過程中往往遇到如下的問題,在甘蔗堆場抽樣分析甘蔗糖分時,往往測得的蔗糖分都比較高,但實際產糖率較低。查生產各環節,壓榨的消毒殺菌、澄清、蒸發等各過程均良好無異常,無任何的跑、冒、滴、漏情況發生,原因沒找到,措施也就無從制訂及實施。

大家都知道從蔗場隨機抽取甘蔗來做榨蔗分析,與實際蔗糖分存在差距,到底差距有多大,有規律可循嗎?化驗室經過多次在蔗場采樣分析,蔗糖分時高時低,無規律可言。由于整個蔗場內的每條甘蔗都存在差異,即使是同一塊蔗地砍收的甘蔗,也存在粗細不一、施肥不均一、砍收時去尾長度不一、砍收工人去尾也存在隨機性等,更不必說來自不同蔗區、長勢、植期、品種等的影響,而我們采到的蔗條非常有限,樣品很難有代表性。但對于制糖生產而言,掌握入榨甘蔗糖分等質量指標又是如此的重要。如果能夠及時準確掌握入榨甘蔗的糖分等質量指標,了解甘蔗質量,適時調整甘蔗砍運、調度、質量管理,甚至是為甘蔗種植工作提供決策性的依據。更可通過入榨甘蔗糖分與產糖率之間的偏差及時發現生產過程存在異常,并及時查找生產

工藝過程各種可能造成糖分損失的環節,減少糖分損失。

從2012/13年榨季開始,我們采用連續采集撕解機蔗絲樣的方法分析入榨甘蔗蔗糖分,收到較好的結果,及時為農務甘蔗管理、制糖工藝管理提供依據。本文介紹這種方法在糖廠生產中的應用情況。

1 材料與方法

1.1 采樣

能否通過采集蔗絲壓榨分析得到比較準確的甘蔗糖分呢?經過分析我們認為完全可行:首先,一把蔗經過一級撕解機處理,翻轉到二級蔗帶再經過二級撕解機的破碎,蔗料可以達到比較均一的狀態;其次,按照處理甘蔗量為10000 t/d的制糖生產廠,每小時榨蔗415 t,按每車甘蔗15 t共有30車蔗入蔗帶經過撕解機,即每5 min有3車甘蔗通過,每5 min采一次樣,2 h后截樣,至少可以采到25車甘蔗的混合樣。

1.1.1 采樣位置

蔗把經一級撕解機后,仍然有條狀、片狀甘蔗料,經過二級撕解機后基本上為絲狀的蔗料,均一蔗料是樣本具代表性的前提條件,因此采樣點選擇在二級撕解機出口處。

1.1.2 采樣方法

1.1.2.1 工具及容器

用鏟子或鉗子等取蔗絲放進帶蓋塑料桶,內置蘸有甲醛的棉花球,用于蔗料樣本的保鮮,防止糖分的轉化,影響數據的真實準確。

1.1.2.2 采樣頻率

每5 min采一把約500 g蔗絲,每次放置蔗絲后均蓋好蓋子。

1.1.2.3 截樣及分析

2 h后截樣,采到約6000 g蔗絲樣本。送回化驗室均樣、稱樣后入小型榨機榨取蔗汁,按常規的甘蔗分析方法測蔗絲的蔗糖分,即為入榨甘蔗的蔗糖分,如需要了解入榨甘蔗的其它質量指標,可有選擇地進行分析。

1.2 班報蔗糖分計算[1]

1.2.1 基礎數據

當班榨蔗量(核子秤統計),當班混合汁量(流量計統計),當班連續采樣分析混合汁蔗糖分,當班間歇采樣分析蔗渣含糖分。

1.2.2 計算公式

蔗糖分(%)=(混合汁蔗糖重+蔗渣帶走蔗糖重)÷榨蔗量×100%

2 結果與分析

2.1 試驗結果

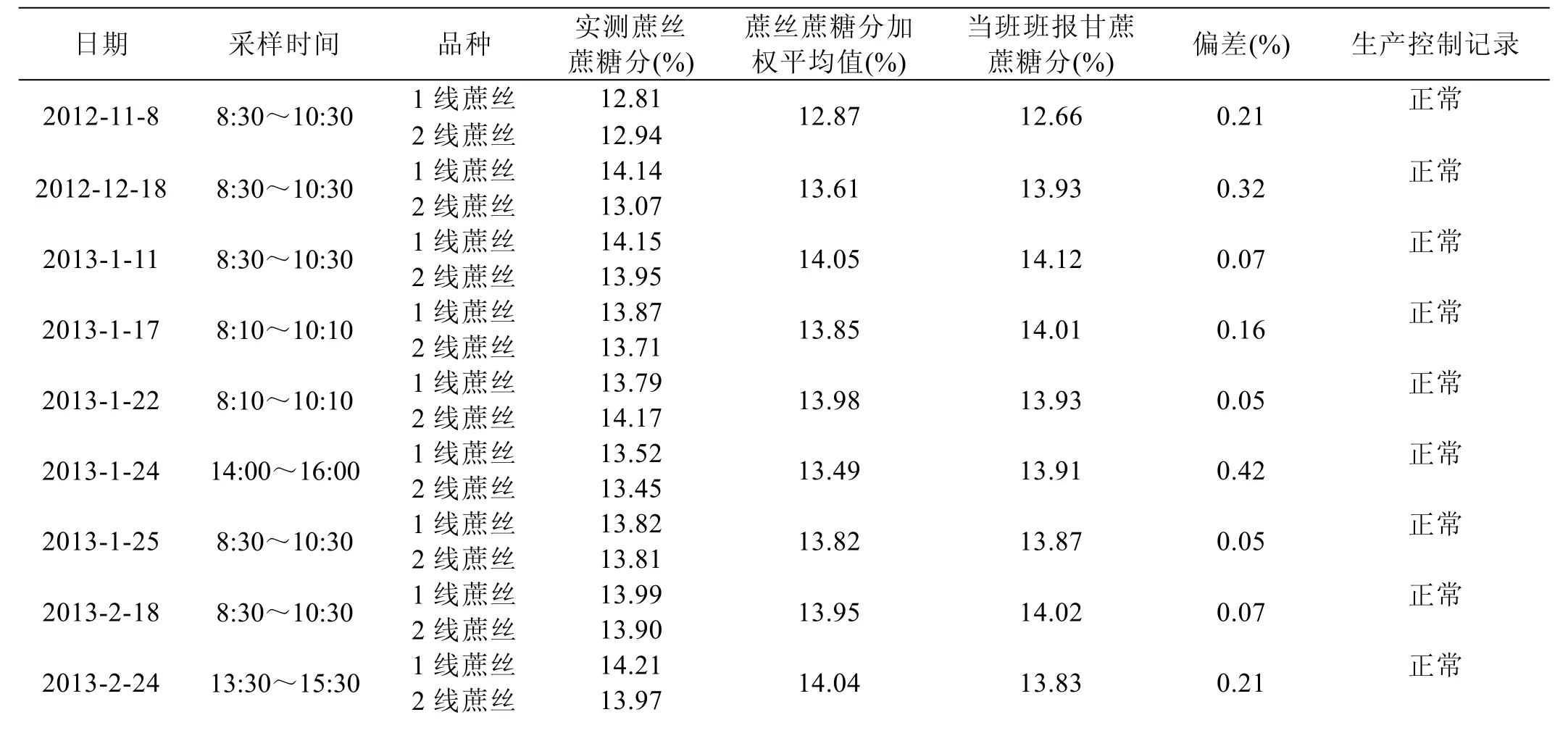

2012/13年榨季起我廠多次進行了試驗,并將所榨得蔗絲糖分與當班報表計得的蔗糖分進行比較,并計算出偏差值。表1、表2為2012/13、2013/14年榨季試驗結果。

表1 2012/13年榨季蔗絲與當班班報的甘蔗蔗糖分比較

2.2 數據分析及應用

從2012/13年榨季試驗數據可看出2組數據比較接近,平均偏差為0.18%。

2013/14年榨季,我廠對蔗絲不定期采樣分析得到的一系列數據表明,正常生產情況下采集蔗絲榨汁測得的甘蔗糖分與當班班報蔗糖分數據偏差不大。對出現蔗絲與當班班報的蔗糖分偏差異常時,立即組織對生產各環節進行排查并及時處理:其中的一組異常偏離數據是由于當日天氣轉暖,壓榨車間對榨機組的消毒殺菌工作沒有作及時的調整。按照廠部規定當氣溫達到25℃時,沖洗消毒頻率從每4 h一次調整為每2 h一次,但壓榨車間當天仍執行

每4 h沖洗消毒一次的方案,結果當天轉停蔗汁一次加熱器發現有較多的“蔗飯”。隨即調整壓榨車間的沖洗消毒方案,將沖洗消毒時間改為每2 h一次,第2天再次對蔗絲采樣分析結果發現與當班班報蔗糖分數據相近;另一組異常偏差的數據,經排查發現當天啟用蒸發濃縮罐,由于操作不當,造成較長時的跑糖,發現異常后即時停用了濃縮罐,第2天再次采樣分析,結果采集蔗絲榨汁測得的甘蔗糖分與當班班報蔗糖分數據偏差正常。

3 結語

從上可見,通過采集蔗絲榨汁分析入榨甘蔗糖分是比較準確的,所得數據更接近于甘蔗真實值。糖廠通過不定期或定期的對入榨蔗絲進行榨汁分析蔗糖分等質量指標,及時掌握入榨甘蔗的質量情況,當發現與當班或當日報表蔗糖分等數據發生異常偏差時,可及時查找原因,采取措施,糾正生產過程的各種異常情況。特別是當蔗絲糖分偏高,而產糖偏低時,通過查找生產過程中的各種可能造成糖分損失的環節,及時采取措施,防止各種有形及無形的糖分損失。當發現蔗絲蔗糖分等質量指標出現異常下降時,可查進廠甘蔗是否符合質量標準要求,檢查甘蔗是否存在異常尾長、蔗筍、夾心包心、甘蔗新鮮度差、砍運調度安排是否合理。通過及時查找原因,采取措施,防止長時間的甘蔗質量惡化的情況。通過實施蔗絲質量管理方法,實現生產過程的可控動態管理,從而實現糖廠穩定及提高產糖率的目標。

[1] 廣東省甘蔗糖業食品科學研究所. 甘蔗糖廠統一分析方法[M]. 北京:輕工業出版社,1974:12.

(本篇責任編校:朱滌荃)

The Sampling Method for Measuring Sugar Content of Milling Sugar Cane in Sugar Factory

ZHANG Cai-xia

(Mingyang Sugar Factory, Nanning Sugar Co., Ltd, Nanning 530227)

In sugar factory, it is generally known that the traditional sampling methods of milling sugar cane have a disadvantage of poor representation due to the arbitrary and artificial factors, the method of calculating sugar content through continuously sampling of mixed juice and bagasse has long lag-time and cannot reflect sugar loss in pressing process, so there still exists some deviations in evaluating the quality of sugar cane. Analyzing sugar content of milling sugarcane can be more accurate and timely through continuously collecting defibrated cane from cane shredder, which provides a basis for sugarcane unhindered management and process management. This article introduces mainly the applications of technique in sugar industry during the milling campaign.

Cane sugar factory; Sampling; Defibrated cane; Sugar content

TS242.1

B

1005-9695(2015)02-0031-04

2015-03-18;

2015-04-13

張彩霞. 甘蔗糖廠入榨甘蔗蔗糖分采樣測定方法[J]. 甘蔗糖業,2015(2):31-34.