蘇州戲曲博物館:吳音蘭韻,滿庭芳華

文/田田

倘若賦水土以性格,蘇州城大抵是悠揚婉麗的。坐落于平江歷史街區的蘇州戲曲博物館(包括中國昆曲博物館和蘇州評彈博物館),或許正是這種氣場的溯源和鉤沉。1986年蘇州古城建成2500周年之際,蘇州戲曲博物館落成,與“傳統戲”惺惺相惜。

昆曲聲有形

昆曲元素是蘇州戲曲博物館里的重頭戲。作為漢族戲曲最古老的劇種之一,昆曲從元朝末年“昆山腔”到明朝以后的“百戲之祖”,從新中國成立后經典曲目的創新傳承到新紀元榮登聯合國首批“人類口頭和非物質遺產代表作”名錄……步履斐然,儼然是東方藝術海洋里的璀璨明珠。

為更好地保護與弘揚昆曲藝術,經國家文化和旅游部和江蘇省政府批準,在原蘇州戲曲博物館的基礎上,利用全晉會館館址,立項籌建”中國昆曲博物館”。2003年11月,中國昆曲博物館正式對外開放,昆曲的前世今生皆納其間。自門樓入館,曲圣魏良輔的雕像身態飄逸,鶴發銀絲;用作背景的金箔上刻有其著作《南詞引正》,動靜相宜,令人不禁感懷先輩與唱曲名家互爭長短的革新之舉。昆曲史話展區圍繞時間主線,將歷代昆曲名家的生平、昆曲的抄本、刻本等逐一呈現。

全晉會館堪稱昆曲文化的縮影。1765年起,山西旅蘇客商開始集資興建中、東、西三路建筑,中路包含門廳、鼓樓、戲臺和大殿,西路設兩廳一庵。該會館集美學與智慧于一體:戲臺圍墻很高,樓頂藻井采用巧妙的“雞罩頂”設計,恰與圍合界面組合出隔噪音、攏戲音的效果。20世紀50年代末,這處建筑群曾歷經白蟻、動亂、火災等摧殘瀕臨倒塌,后依托《揚州畫舫錄》等古籍記載全面修復,如今成為通古達今的主要展演場所。

自全晉會館往南,左手拐彎處是建于2006年的高馬得戲畫藝術館。《六十種曲》《盛明雜劇》《綴白裘》……一幅幅昆曲主題漫畫取自劇而勝于劇。高馬得在世時擅長以夸張的漫畫筆法描摹典雅的昆曲,他筆下的戲曲人物或柔媚抒情,或粗獷奔放,趣味不減而個性十足。在他看來,畫有畫魂,戲有戲魂,而漫畫與戲,正是最相得益彰的搭檔。

穿過視聽欣賞室,來到昆曲與生活館,“寶和堂”堂名燈擔散發出富雅的光芒。此堂名擔來自晚清時期的寶和堂唱班。“堂名”本意指民間昆曲藝人自發的坐唱演出形式,舊時逢蘇州大戶邀堂名班子來家唱堂會,班主便將堂名唱臺拆卸后裝箱往之,“堂名擔”由此得名。“寶和堂”堂名擔用紫檀木與黃楊木鏤雕而成,又有白玉欄桿鑲玉墜寶,加之考究的玻璃蓮花彩燈,鮮活勾勒著昔日主人的“趕戲”故事。

評彈境無邊

評彈元素是蘇州戲曲博物館里的江南秀色。評彈形成于明末清初,有評話、彈詞之分。評話只說不唱,彈詞有說有唱。說也好,唱也罷,一塊醒木、一把折扇,一支琵琶、一把二胡,世情百態盡顯,“噱”“理”“味”儼然成趣。蘇州評彈在民國初年至20世紀40年代步入繁盛期,2006年得以列入首批國家級“非物質文化遺產名錄”……百余年來,綿延出諸多的唱腔與流派。當蘇州評彈跨出吳語地區奔向海外,國學大師俞大綱所傾心的“中國最美聲音”成功引發全世界的矚目。

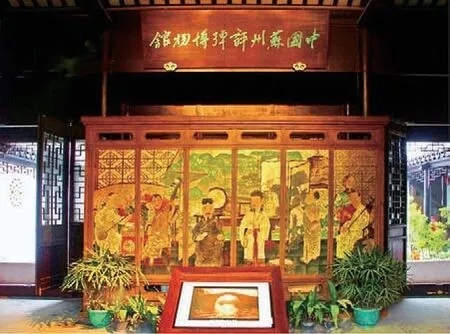

評彈博物館由清末民初的沈宅改建而來,面積不大卻布置得井井有條。入門處的老義和茶館設青銅雕塑迎接八方來客,精致而真誠的氣息楚楚動人。前廳里,一幅“磨漆畫”再現了說書大家柳敬亭在儒生莫后光指點下潛心從藝的情景。天井內有尊為“光裕社”打造的寶幢。據說清乾隆年間,獲“御前彈唱”殊榮的評彈名家王周士集合當地評彈藝人創建行會,制訂行規行風,以“書品”“書忌”的表演準則培植后學,從而成就了“千里書聲出光裕”的美譽。

過了天井,老式書場“吳苑深處”頗具清朝傳統書場之格局。從前藝人們在此齊聚一堂擺擂臺,而今這里會在每天午后推出精彩的評彈表演。《西江月》《清平樂》《點絳唇》《定風波》……各種詞調美不勝收。臺上招招式式引人入勝,臺下觀眾繞狀元桌而坐,品茶賞曲,好不愜意。

沿書場至樓梯拐角,腳步被牽引而上。樓上分門別類設臨特展廳、現當代展廳、海外展廳等,老一輩無產階級革命家陳云的生前影像赫然在目。陳云不僅是評彈的老聽客,還關注評彈藝術和評彈藝人的發展。他指導整理評彈書目《珍珠塔》,提議創辦蘇州評彈學校并出任名譽校長,還倡導“出人、出書、走正路”的七字方針。而今斯人已去,其與評彈的不了情依舊傳為佳話。

小博物,大風景

有人將昆曲、評彈與蘇州園林并稱為姑蘇古城的“文化三絕”,相對于靜態的園林,昆曲、評彈或許更具活態化優勢。“昆曲大家唱”公益教唱、“粉墨工坊”臉譜制作、古評彈大師“隔空獻藝”、評彈展演“云會場”……從線下到線上,從數字化到智能化,蘇州戲曲博物館的服務功能從參館人擴延到館外大批公眾。

物質生活不斷豐富的當下,昆曲和評彈曾因現代娛樂方式的沖擊而面臨市場萎縮、后繼乏人的嚴峻形勢。蘇州戲曲博物館以強烈的主人翁精神和責任意識弘揚傳統,推出融保護、收藏、展演、研究于一體的舉措,包括在廣大青少年群體中推廣昆曲與評彈,以喜聞樂見的講堂、義演等形式普及知識內涵、藝術品位、時代意義,使曲詞、劇情、唱腔的自然意蘊與人文之美深入人心。蘇州戲曲博物館既是引領人們觸摸古戲的“正統入門”,也是盛情彌漫、激情飛揚的“戲界圣地”。

除打造高質量的饕餮大餐外,蘇州戲曲博物館全力拓寬文旅融合的新布局,通過文創品研發、跨界合作等多重維度打造賞心悅目的體驗。文創店里,飽含古戲特色的書簽、徽章、杯墊、手袋、團扇等物件相當搶手。數字昆曲文創工作坊與蘇州工藝美院數字傳媒學院合作,以行當人物形象切入,設計出游戲卡、人物手辦等諸多年輕人喜愛的產品。

從蘇州戲曲博物館踱步而出,恍若有昆曲、評彈的余音繞耳。且赴一旁的百花戲曲藝文書店捧一本古裝戲書,復漫步在平江路上。看路周有繁華未褪,亦有靜寥作陪;看遠處有蜿蜒的小巷延伸而去,恰像中華戲曲文化的傳習之路,風景無盡,生生不息。