初中生綜合素質評價校本化實踐:項目化 過程化 定量化

童小哨/浙江省溫州市平陽縣昆陽第四中學副校長

2020年10月,中共中央、國務院發布《深化新時代教育評價改革總體方案》,明確提出“完善德育評價”“強化體育評價”“改進美育評價”“加強勞動教育評價”“創新德智體美勞過程性評價辦法,完善綜合素質評價體系”“客觀記錄學生品行日常表現和突出表現,特別是踐行社會主義核心價值觀情況,將其作為學生綜合素質評價的重要內容”“建立日常參與、體質監測和專項運動技能測試相結合的考查機制”“把中小學生學習音樂、美術、書法等藝術類課程以及參與學校組織的藝術實踐活動情況納入學業要求”“加強過程性評價,將參與勞動教育課程學習和實踐情況納入學生綜合素質檔案”。浙江省教育廳明確規定,“初中學生綜合素質評價結果成為學生畢業和各類招生的基本依據,注意發揮綜合素質評價各個維度的獨立意義。高中招生時可采取綜合等第或折分方式計入總分,也可以采取品德表現加學生最優秀的其他一至兩個維度綜合等第或折分計入總分”。

綜合素質評價是培育學生良好品行、發展個性特長的重要手段,是學生畢業和升學的基本依據。綜合素質評價結果成為溫州市初中學生畢業條件和高中招生的前置條件。科學有效落實綜合素質評價,是引領、促進學生德智體美勞全面發展的重要行為。

初中生綜合素質評價需要改進

目前,我市初中生綜合素質評價主要是等第化評價,作為高中招生錄取資格條件,如“普通高中不得錄取生源地最低控制線下的考生或綜合素質評價測評等第未達4P或綜合表現評定不合格的考生;省一級特色示范學校或縣中學不得錄取綜合素質評價測評等第未達2A3P或綜合表現評定不合格的考生”。基于這一評價制度,綜合素質評價很容易被簡單化、形式化、應付化,容易出現下列四種現象。

評價有失公平公正。學校和教師常常優先照顧那些文化學科可能能上重點高中的學生,讓他們達到2A3P。班主任通常會根據學生的考試成績和上重點高中的可能性,做一些有利于高分學生的主觀評價。

評價結果信效度低。絕大部分學校對學生綜合素質通常采取五個領域各自直接評出等第,評價標準宏觀不具體。評價依據過于主觀性,缺乏數據支撐。每年都會發生文化成績上重點高中分數線但是沒有2A3P的意外現象,這些家長就會到學校和教育局討說法:“憑什么給我的孩子評為P,不評為A?”“憑什么給其他孩子評為A?”學校和教育局往往沒有足夠的證據和數據給予合理解釋。

評價方法簡單粗暴。各班級往往根據上級給予的APE等第人數比率,憑感覺給學生做結果評價,而不是根據學生具體行為表現和評價標準。這種簡單粗暴的評價方法,必定會帶來不公平公正現象,很容易導致某個班級綜合素質表現優秀的學生評不上A,而某班級綜合素質表現一般的學生卻有可能評上A。

過程性評價不嚴謹。在七八年級階段,很多學校、教師、學生和家長都不夠重視,大部分采取簡單化處理。往往到了九年級第一學期末第二學期初,才引起關注,才走流程做綜合素質評價。九年級階段,師生的時間精力幾乎聚焦在文化學科。學校舉辦的很多活動,原則上已經不支持九年級學生參與,很多的體育、藝術、勞動等拓展性課程和活動已經不對九年級學生開設。缺乏綜合素質過程性活動,有違綜合素質評價的初心。

基于過程性評價構建綜合素質校本化評價體系

(一)構建學校“261”評價體系,突出過程性評價

溫州市初中畢業生綜合素質評價注重結果性評價,評價內容涉及“綜合表現、審美與藝術、運動與健康、探究與實踐、勞動與技能”五個領域,而且把五個領域結果性評價與高中招生錄取掛鉤。學校的綜合素質評價必須強化過程性評價,強化學生三年六個學期的綜合素質評價,再把六個學期的評價合成畢業評價。

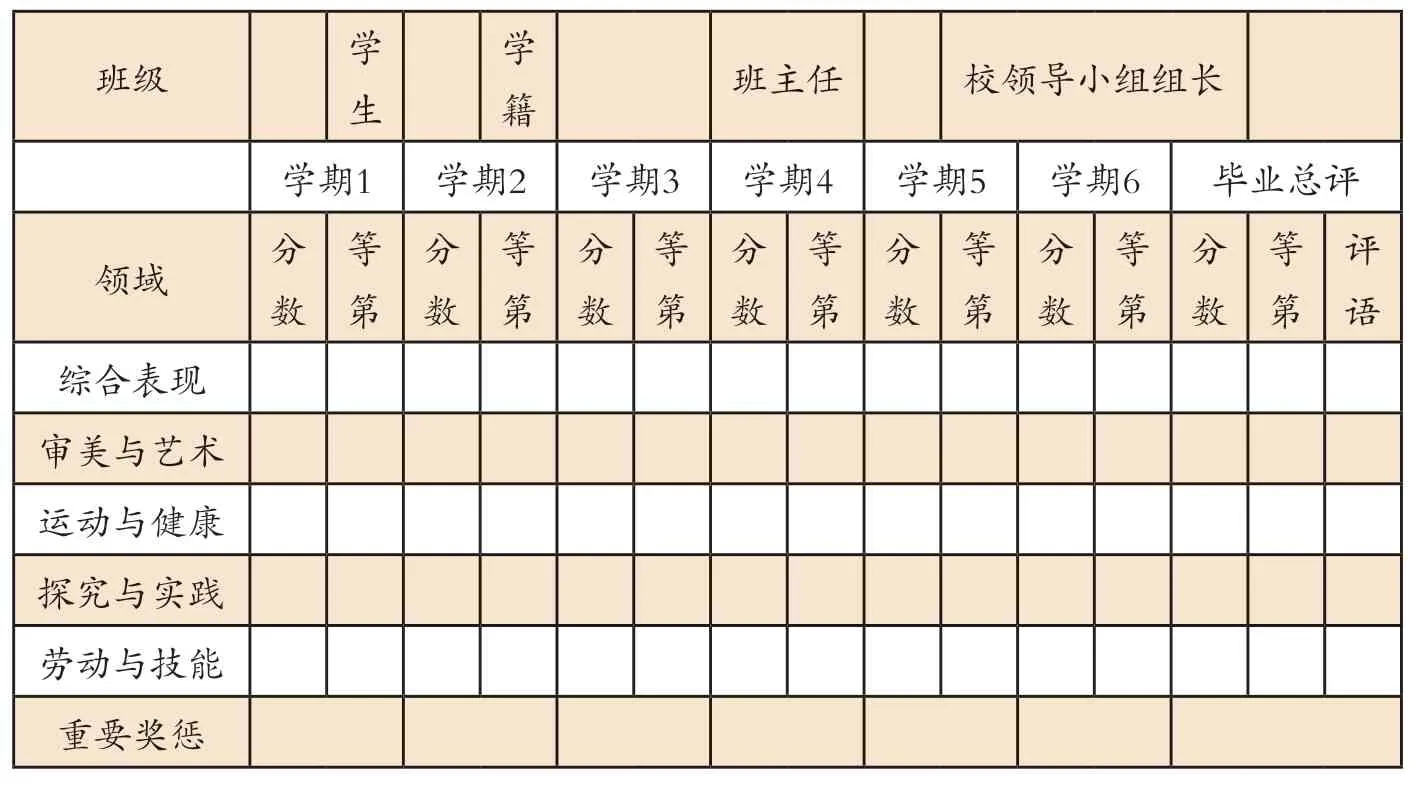

我們學校初步形成了校本化學生綜合素質“261評價體系”,詳見表1。“2”是指每學期進行2次評價工作,即先實施課程項目量化評價,再合成領域量化評價;“6”是指6個學期都要做課程量化評價和領域量化評價;“1”是指一次畢業綜合素質合成量化評價。各領域由許多課程構成,各課程由許多項目構成;各課程、各領域每次評價都是先定量評價,再轉化成等第定性評價;畢業評價時,根據六個學期定量評價計算結果,再轉化成等級定性評價,與高中招生規則接軌。

(二)統一畢業評價計算公式,突出定量評價

統一規定五個領域畢業分數為六個學期的平均值,以學校為單位,根據平均值大小排序確定等第,如此,破除班級名額分配制,不同班級APE人數比率不一樣,促進學生參加綜合素質活動的積極性。畢業總評的負責人為班主任,審核人為學校綜合素質評價領導小組組長,由班主任合成畢業分數。

審美與藝術、運動與健康、探究與實踐、勞動與技能按分數高低排序,按照分數分布特點再確定APE三個等級。綜合表現按教育局的優秀、優良、合格和待合格四個等級比例評定等第,原則上“待合格”不超過5%。對綜合素養合格和待合格,審美與藝術、運動與健康、探究與實踐、勞動與技能畢業總評為E的學生,必須要清晰明確描述評價的依據和說明。

畢業評價表必須呈現六個學期的分數和等第、重要獎懲,力求一目了然。六個學期的分數和等第、重要獎懲信息是總評的依據。學校把畢業評價表(見表2)發給學生和家長,要求家長對照以往數據驗證。督促班主任公平公正,讓學生和家長感受到公平公正,而且能有效防止家長和班主任“作假”等違規現象。

我們在七年級入學后,就會通過學生和家長大會,把綜合素質評價內容、方法、規則、意義告知學生,提前把相關表格印發給學生和家長,讓他們從入學起就重視學生綜合素質過程性評價。

表1:學生綜合素質“261評價體系”結構表

表2:學生綜合素質畢業評價表

領域評價實行課程項目化

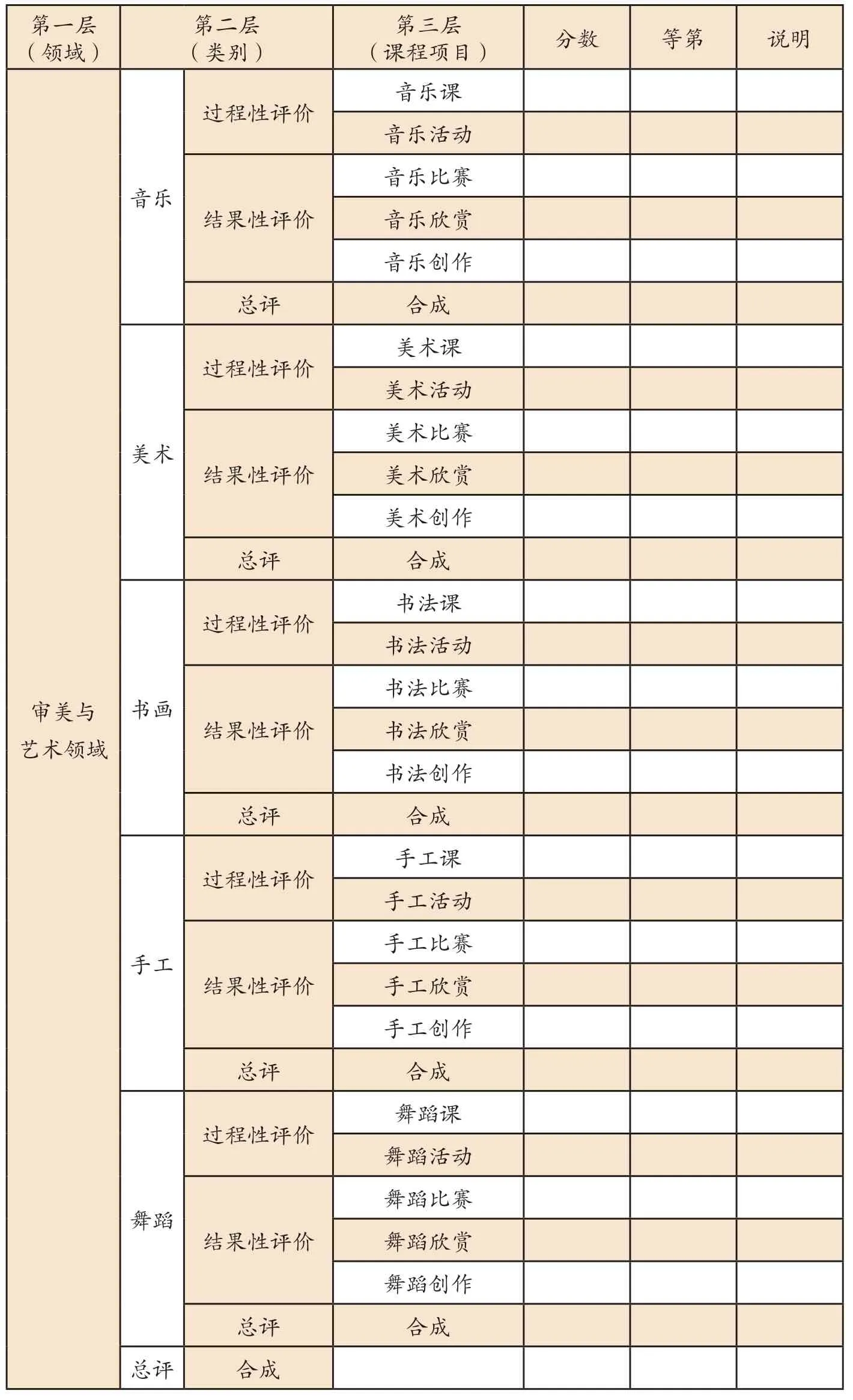

(一)設置“3層3序”項目結構,保障評價內容信效度

我們要求五大領域都要頂層設計“3層3序”評價結構。“3層”分別代表領域、類別、課程項目三個層次。“3序”代表評價的時間序列,第一序為過程性評價,第二序為結果性評價,第三序為類別總評和領域總評。以審美與藝術領域為例,詳見表3。

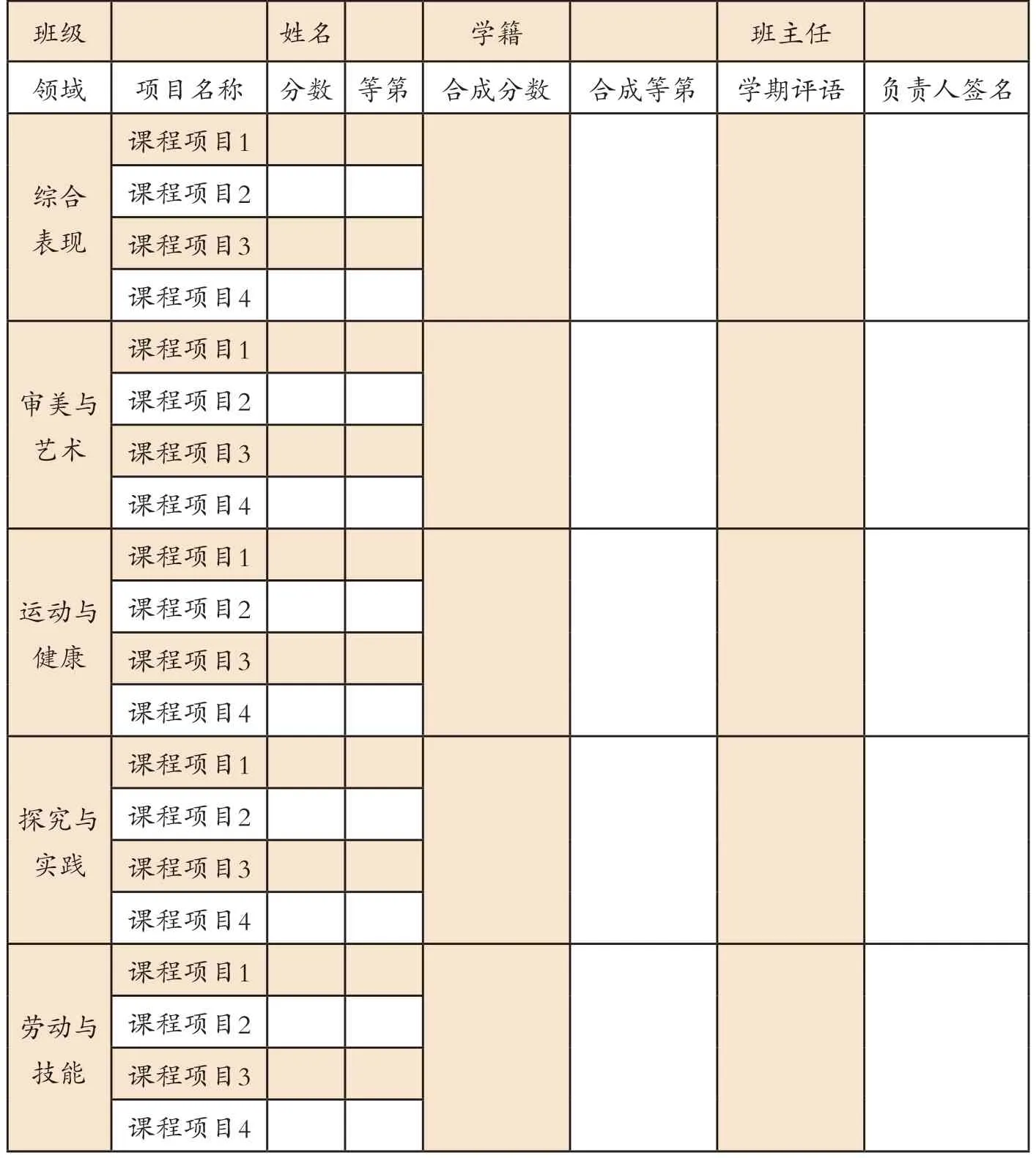

(二)嚴格學期評價,先定量評價再定性評價

五個領域評價結果由班主任合成,匯總表見表4。各領域課程項目備課組長或負責人,每學期每個領域都要做一次合成評價。先由各課程項目負責人把評價結果電子版發給領域評價組長,再由領域評價組長合成。各領域組長將合成結果發給班主任。班主任上報學校綜合素質評價領導小組審核公示。

同一領域有一項課程項目不達標,則該領域不達標,學校會要求學生補考、補修。各課程分數大于等于9分,取平均分,保留2位小數。領域合成評價分9.5-10分為優秀A,9-9.49分為達標P,5分或以下為未達標E。正常情況下,5-0分(未達標)對象嚴格控制在5%以下。

評語描述側重學生的優點與不足。如果評為“未達標”,必須要清晰明確描述評價的依據和說明,以便畢業評定復核。

表3:審美與藝術領域評價表

課程項目評價突出過程性評價和學生參與性

評價標準。在眾多課程項目中,每個項目都要配上評價細則作為評價標準,要求教師提前向學生公開評價標準,發揮評價的目標導向功能,同時抑制項目科任教師“主觀隨意打分”的現象,提高評價的科學性和準確性。

評價流程。通常一學期或半學期做一次評價,課程項目結束一周內要及時完成評價。評價流程上,學生先對自己課程項目的過程性評價內容做自評,再由課程項目負責老師或社團負責人評價;雙方評價差異明顯的地方,需要雙方基于證據協商,最終以課程項目負責老師或社團負責人評價為主,學生可以向學校提出復核申請。

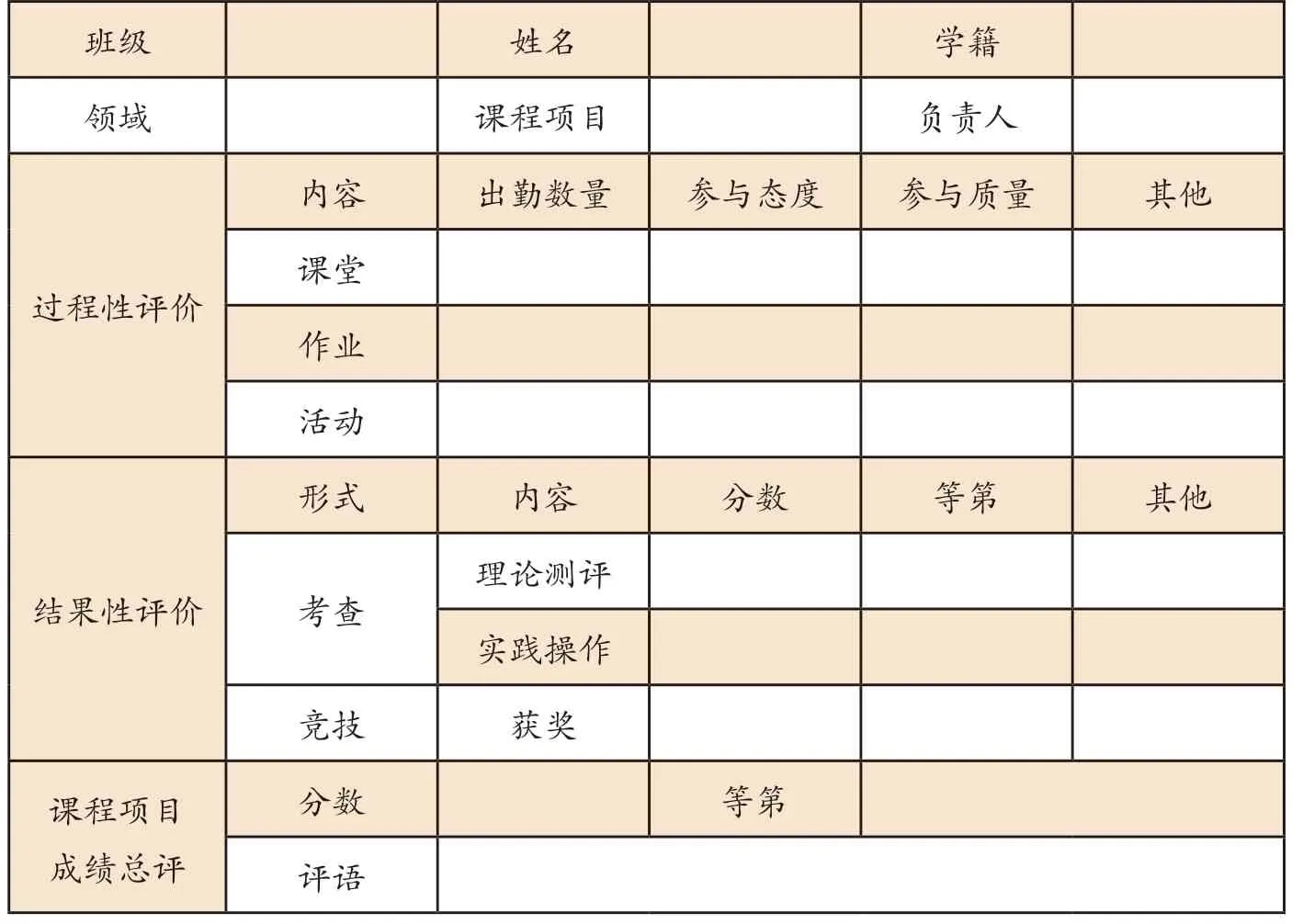

過程性評價。評價主體為課程項目負責老師或社團負責人。評價內容主要根據學生參與課程的課內學習和課外活動的出勤、態度表現、作業完成等過程性表現情況進行綜合評定,詳見表5。測評結果分10分(A)、9分(P)、5分或以下(未達標E)三等。學期出勤率低于標準課時數的60%,則評為未達標(需要補修),體現參與比成果重要,過程比結果重要。滿分率由學校和課程項目負責老師或社團負責人按實際情況設定。過程性評價要側重學生的參與數量、參與態度和參與質量。

結果性評價。評價主體為課程項目負責老師、備課組(或學科組)或社團負責人。測評內容主要根據學生理論考試、實踐考試、作品、表演和比賽獲獎等學習結果進行綜合評定。測評結果分10分(優良)、9分(達標)、5分或以下(未達標)三等。參與校級及以上教育行政部門組織的相應活動并獲得獎項,可以免測并評為10分。過程評價和結果評價有出現5分或以下,該課程成績為5分,需要補考、補修。學習效果未達標,需要補考;學習過程未達標,需要補修課時。補考和補修由學校統一組織,必須在公示前完成。5分或以下的對象原則上不得超過5%。補考補修后成績最高分為9分。課程項目特別優秀的學生,與課程項目相關作品或比賽獲縣級以上獎項的學生,可以申請免試。

表4:( )學生第( )學期綜合素質五大領域評價匯總表

表5:第( )學期學生綜合素質( )課程項目定量評價表

課程成績合成。總評分數為過程性評價分數與結果性評價分數的平均值,按照總評分數給予等級認定。過程評價大于等于9分,該學期參加縣級及以上教育行政部門組織的相應活動并獲獎,直接評為10分。評語重點描述該課程學生學習表現的優點與不足。優點側重各類獲獎和重要表現;不足側重描寫扣分依據,特別是不合格學生、補考補修的依據。

學校層面學生綜合素質評價要變“定性評價”為“定量和定性相結合評價”,變“結果性評價”為“過程性和終結性相結合評價”,變“領域宏觀評價”為“課程項目細化合成評價”,變“九年級學期為主的評價”為“六學期過程性評價”,變“教師主觀為主的評價”為“學生事實為主的評價”。

實施綜合素質評價改革后,大面積提高了我校學生參與校園體育節、藝術節、美食節、勞動教育、社團活動、志愿者等活動的積極性,各項活動的出勤率和參與態度明顯好轉。學生參與綜合素質活動的積極性、主動性明顯增強,發揮了評價的積極促進功能,有效推進學生德智體美勞全面發展。教師也逐漸樹立起育人理念,科任教師不僅僅要教學,更要育人,同時也是學生綜合素質評價者和參與者。采取分學期項目量化評價,讓評價工作公平公正、規范有序,大大提高了綜合素質評價的信效度。