從窄門中進階

——略談張貴勇的《讀書成就名師》

邱磊/江蘇省南通市通州區金沙中學教師

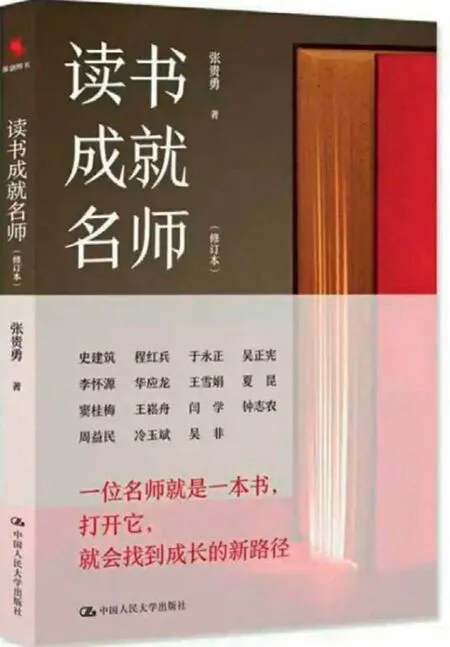

拿到貴勇兄的這本書,很是驚喜。這是一本“名師閱讀傳”集合,從個人閱讀史的角度,談教師的專業成長與生命證悟。所選人物,不在“C位”,則在“咖位”,頗具代表性。有趣的是,這不能算是一部新書,其已在市場上“橫行”七年,擁躉無數;現予修訂,重裝上陣,令人期待。

《讀書成就名師》以人物報道、箴言集錦和采訪對話為主要形式,聚焦于核心主題“閱讀與教師發展”。在閱讀口味上,雖然程紅兵偏愛邏輯、鐘志農側重心理、夏昆死磕歷史,但專雜并蓄、體用兼備的特點,是所有名師閱讀觀的價值基座。我們可以清楚地看到,所有名師幾乎都出自于課堂,他們對課程、教材、教法,有著清晰的判斷和主張;可我們看不到的是,他們的智識、理念與經驗結構究竟如何。就廣大普通教師來說,明晰這一問題的意義,往往比邯鄲學步地盜用一招半式,重要得多。

這本書試圖回答的,正在于此。以少年時代開始的閱讀史為經,以職業場域中的專業發展為緯,全書構建了一幅幅鮮活而完整的閱讀地圖。這種“非功利的功利”讓他們走得比普通人更遠。要是總結捷徑,一窺堂奧,那就是在“閱讀1.0”的少年時代,須形成一定的閱讀銳感、文化嗅覺,此時涉獵宜廣,比如于永正、王棟生就練就較為深厚的童子功了。

在初入職場的“閱讀2.0”時代,則需要關注閱讀理性,將閱讀變成某種具備方向性、效用性的教育建設,如王雪娟老師“以閱讀托起最美語文課”,史建筑老師“閱讀引領學習變革”。這種狀態下,閱讀就成了跨越時空的巨大資源庫、智囊團和靈感源。另一方面,這時的閱讀也是“教(學)而知困”的產物,并因“困”,而催生出一級、二級……N級的閱讀細分。這時的閱讀建立在“1.0”的基礎之上,在特定的實踐沖突與需要中,形成特色化的專業閱讀。比如,竇桂梅自幼喜歡看小人書,她在教學突圍中,選擇了以繪本為教學內容,讓課堂的呈現方式與內在結構增添了個性化色彩濃厚的持續張力,直至成為國內講評繪本最具影響的教師之一。

在深入職場的“閱讀3.0時代”,閱讀轉向為一種生命質態的鑄造,融中西、古今、文理為一體,無論“馬上、枕上、廁上”,均手不釋卷。吳正憲、華應龍兩位數學名師,其過人之處,即在于將哲學、文學、教育學等渾然融通。名師趨于煉成,并慢慢形成個人的教育觀、兒童觀等。在這一階段,由長期閱讀而激發出的生命自覺,使人開始在教育哲學的層面有了“融通感”。譬如,從近代中國的教育史來說,倡導“生活教育”的陶行知、提出“活教育”的陳鶴琴、主張“教育即養成習慣”的葉圣陶,乃至于矻矻辦學、從小學教師一直當到大學教授的錢穆,他們的言行主張、奮斗軌跡,在本書的15位名師身上,仿佛得到了一定程度的再現。實際上,一個人讀到深處,自己就成了書中人。用作者的話說,叫“遇見更好的自己”。

更重要的是,名師在此階段重新審視了教育的本義。正如程紅兵引用美國學者艾萊克斯·斯坦迪所言:“如果教師對教育理論、兒童心理學、教育哲學、教育歷史以及學科知識沒有掌握,那么他們就不應該教學的。”

對教育規律、對孩子天性的敬畏心,會調過頭來幫助名師閱讀教育領域乃至人文意義上的“原典”。《論語》《道德經》《紅樓夢》《民主主義與教育》等,成為教師職業生命二次拔節的厚重之選,且常讀常新——也許,正是在這一階段,名師之名,方才真正與普通人拉開了距離。

當然,上述過程并非絕對,冷玉斌走的就是一條童書閱讀之路。童書自成一體,其大無外,其小無內,教育的一切奧義,亦在其中。他以此為解構和建構個人課程的所憑,在全國可以說是比較獨特。

一言以蔽之,名師成長之路,雖篳路藍縷,不盡相同,但他們卻共同走了一條看似阻力最大、效用最低、周期最長的“笨路”——閱讀。在西方的世界觀中,成功之道被稱作“窄門”,許多人曾在門外徘徊,甚至摸到了門邊,但終未找到入口。閱讀之于普通老師來說,也曾發生,也曾灌注精神,也曾啟智生慧,但與名師的區別在于,閱讀只作為職業的工具性補助,而非行立坐臥、呼吸心跳的生命必需品,更不能一以貫之,成為人生最大的功課。

透過名師在全書中的演繹,我們會發現,名師很少視教育、教學為謀生的職業、事業,而以之為人生天地間的最高“命業”:一輩子用生命去理解、補益、增進、成全的根本課業。周益民、王崧舟、李懷源等,俱是如此。究竟是“閱讀”這道窄門,促使他們抱定宏旨,還是他們先有經天緯地之志,而后尋到“閱讀”這道窄門?無從知曉。但以“閱讀”為終身進階之道,以“閱讀”發現生命的無窮可能與力量,卻是已被證明了的。

竊以為,這正是本書給出的最終答案,也是最寶貴的力量。

內容簡介:

每一道讀書的風景線,都亮麗迷人。史建筑、程紅兵、于永正、吳正憲、李懷源、竇桂梅、華應龍、吳非等名師的讀書之旅,更是如畫風景。他們出生的年代不同,教齡不同,所教學科不同,卻都對讀書有著相同的癡迷,演繹的讀書故事都散發著醉人的魅力。品讀名師們的讀書智慧,一窺教師專業成長的最佳路徑,越來越多的一線教師會逐漸成為有思想的讀書人。