基于校本課程的高中生綜合素質評價

——以浙江省溫州市第十四高級中學為例

陳芝飛 陳靜碧 潘怡紅/浙江省溫州市第十四高級中學教師

緣起:不忘初心,高中生綜合素質評價的困局與破局

2013年,在溫州市推行初高中分設辦學體制改革背景下,溫州市第十四高級中學(以下簡稱“十四高”)是由兩所普高(原溫州十四中和原溫州市一中)融合形成的一所新普通高中。兩校融合雖帶來一些優(yōu)勢,但同時也帶來了很多問題與困難,在市直中學中處于弱勢地位。屋漏偏遇連夜雨,2012年浙江省推進深化課改,2014年又開始實施新高考改革,給還處于初高中分設改革陣痛期的十四高帶來巨大挑戰(zhàn)。“三大改革”一度使學校陷入迷茫境地。

教育的初心和根本任務是什么?習總書記強調,教育要牢牢把握“立德樹人”根本任務,緊緊圍繞“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)人、為誰培養(yǎng)人”這一教育根本問題,樹立正確的人才觀和質量觀。2019年6月,國務院辦公廳出臺《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》(以下簡稱《意見》),要求普通高中育人模式多樣化,促進學生全面有個性成長,提出從思想品德、學業(yè)水平、身心健康、藝術素養(yǎng)、社會實踐五個方面對高中生進行綜合素質評價。

然而,我校和大多數(shù)普通高中一樣,實施綜合素質評價的過程中遇到了前所未有的困局,尤其是在新高考改革背景下,由于高考有11門科目,占用了絕大部分教學時間。沒有時間支持,缺乏課程支撐,高中生綜合素質評價成了有名無實、形式大于內容的“包袱”。

如何走出困局,尋求破局呢?學校認識到唯有視改革為機遇,唯有回歸教育初心,唯有面對現(xiàn)實推進改革,才能讓學校走出迷茫、走向發(fā)展。我們按照《意見》要求,做好校本課程的頂層設計,構建基于校本課程的高中生綜合素質評價體系,為學生的綜合素質培育和發(fā)展提供土壤,以學生的成長促進學校高品質發(fā)展。

圖1:“德”字課程體系

探索:依托課程,構建基于校本課程的綜合素質評價體系

(一)做好頂層設計,立足校情構建“德”字課程體系

課程是學生幸福成長的載體,是學校貫徹國家教育方針、實現(xiàn)教育目標的主要工具。為了更好地落實綜合素質評價,必須首先基于學情、校情做好校本課程的頂層設計。兩校融合為校本課程的開發(fā)和建設提供了良好的基礎。一是兩校的課程疊加使得課程變得豐富,非遺、美術、合唱、生涯規(guī)劃、科技等課程基礎較好,奠定了學校多元特色發(fā)展的先天優(yōu)勢;二是兩校合并師資結構的互補和豐富,為校本課程的建設提供了良好保證;三是借助社會力量開設課程的經(jīng)歷,豐富和拓展了校本課程的內容。

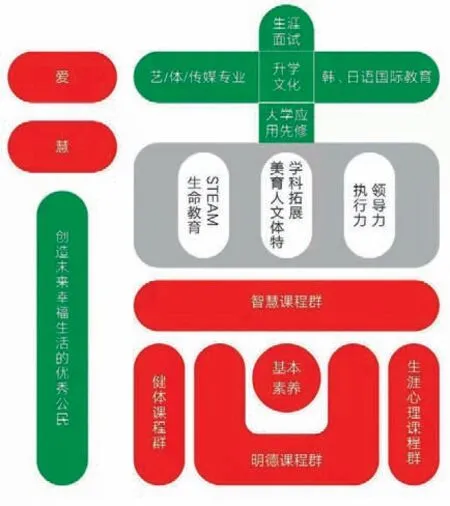

學校按照《浙江省深化普通高中課程改革方案》等重要文件精神,依照“減總量、調結構、優(yōu)方法、改評價、創(chuàng)條件”的總體思路,圍繞“有教無類、因選施教、愛慧俱佳”的辦學理念,構建以“幸福教育”為主題、以“素質教育”為特色、以培養(yǎng)“創(chuàng)造未來幸福生活的優(yōu)秀公民”為目標的立德樹人的“德”字課程體系(見圖1),實現(xiàn)以學生的綜合素質發(fā)展促進學校的高品質發(fā)展。

“德”字課程體系中的紅“心”奠基課程包括健體課程群、明德課程群和生涯心理課程群,意在培育學生良好公民道德品質、健康身心素養(yǎng)和人生規(guī)劃能力,具有一顆中國的愛心,為幸福人生打好底色;中央“一”字智慧基礎課程,包括所有的文化必修課程,是培養(yǎng)學生的主體文化課程,使學生具有高中階段的共同智慧基礎,同樣是幸福人生底色的重要組成部分;個性發(fā)展“四”興趣選修課程,包括美育人文體特課程群、STEAM課程群、生命教育、學科拓展課程等,意在促進學生在共同基礎上的個性發(fā)展,為學生發(fā)現(xiàn)自我培養(yǎng)興趣提供多元選擇機會,同時也培養(yǎng)學生運用知識解決問題的實踐創(chuàng)新能力,為幸福人生插上飛翔的羽翼;專業(yè)發(fā)展“十”字課程,由藝術傳媒、生涯面試、大學應用先修課程、韓日語國際教育等高端課程構成“升空的箭頭”,直指學生未來升學和就業(yè)方向,為明確未來發(fā)展方向的學生提供專業(yè)培養(yǎng),同時也培養(yǎng)學生的藝術力、智慧力、國際力,促進學生實現(xiàn)自我綠色發(fā)展,為幸福人生指明方向。

“德”字課程體系涵蓋了思想品德、學業(yè)水平、身心健康、藝術素養(yǎng)、社會實踐五個方面的綜合素質,建立了必修課程與選修課程的聯(lián)系、興趣培養(yǎng)與專業(yè)導向的聯(lián)系。“德”字自下到上,從身心、智慧基礎到個性拓展選修課程,再到高端專業(yè)選修課程,呈梯級層次,實現(xiàn)學生在共同基礎上的個性發(fā)展,最終指向學校辦學理念和課程目標——愛慧俱佳,幸福人生。

(二)基于校本課程群,構建“四維一體”綜合素質評價體系

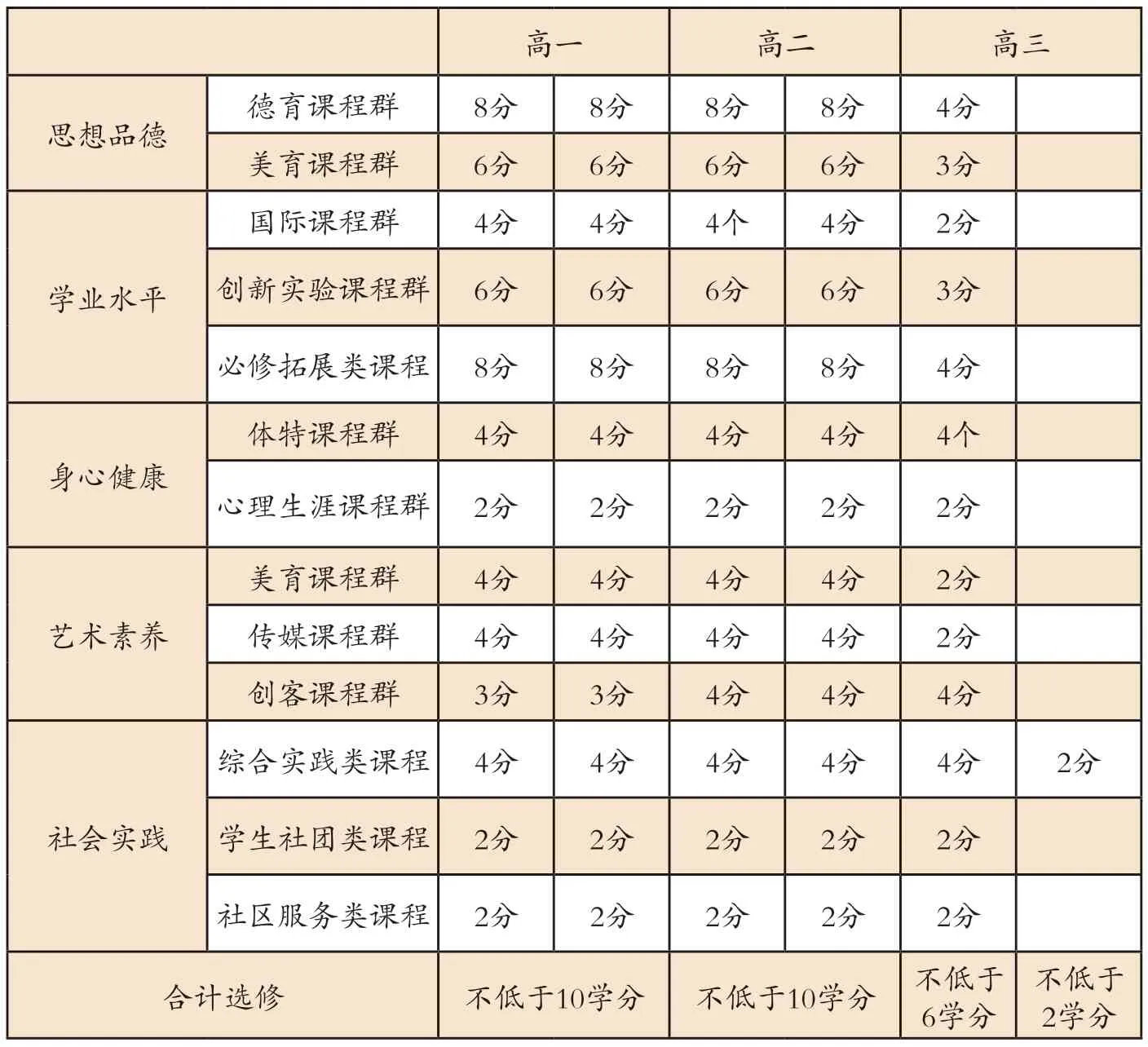

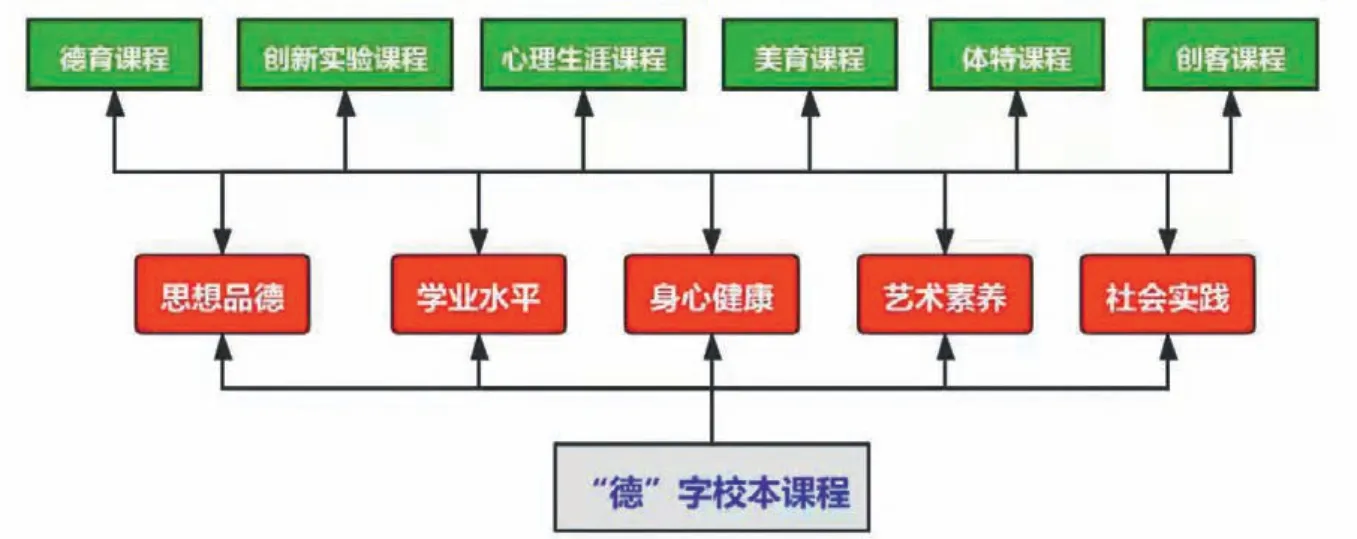

圍繞高中生思想品德、學業(yè)水平、身心健康、藝術素養(yǎng)、社會實踐五個方面的綜合素質評價內容,基于學校“德”字課程體系,我們構建了六個基于綜合素質評價的課程群(見圖2),并依托指向高中生素養(yǎng)培育的校本課程群,規(guī)劃好高中三年的選修課程設置(見表1)。

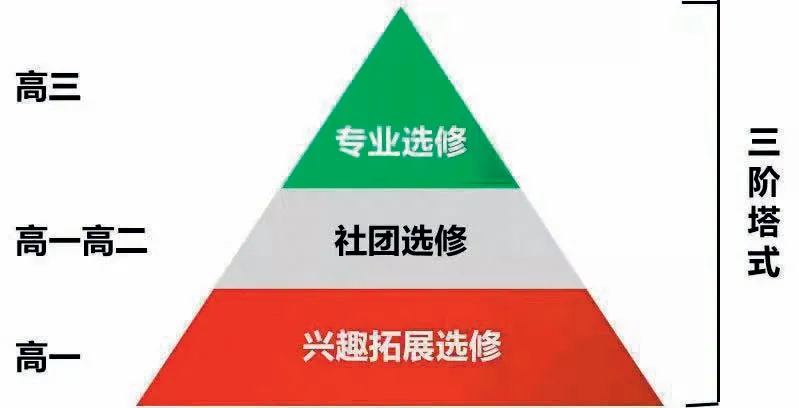

我校開發(fā)的校本課程群,針對不同層次的學生需求,根據(jù)課程的專業(yè)化程度,設置從低階興趣拓展選修課程,到中階社團選修課程,再到高階專業(yè)選修課程,形成愛慧育人,以學生素養(yǎng)發(fā)展促進學校高質發(fā)展的金字塔式的育人模式(見圖3),實現(xiàn)了高中生綜合素質評價與校本課程相結合、與學習過程相結合,是學生個性選擇、綜合素質多元發(fā)展的重要平臺。

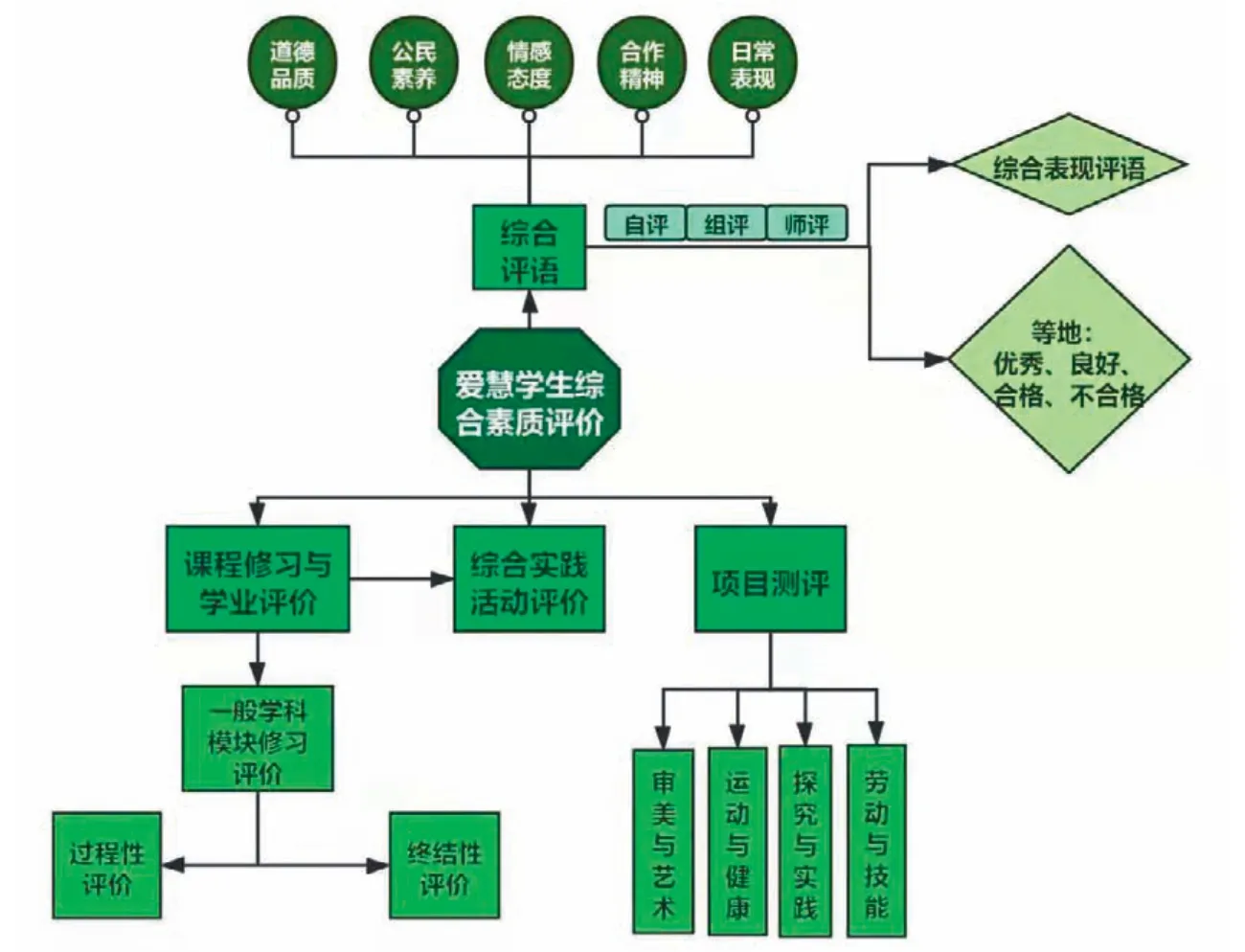

在具體實踐過程中,我們反復進行“實驗-修改-調整-再實踐”的過程,建立起“綜合評語評價”“項目測評”“學業(yè)過程性評價”“綜合實踐活動評價”四維一體的綜合素質評價體系,初步提供了一種可操作的具體模式(見圖4)。

表1:高中三年選修課程設置

圖2:基于綜合素質評價的課程群

(三)落實素養(yǎng)培育,分類對點建立綜合素質評價機制

1.評之有據(jù),精準發(fā)力

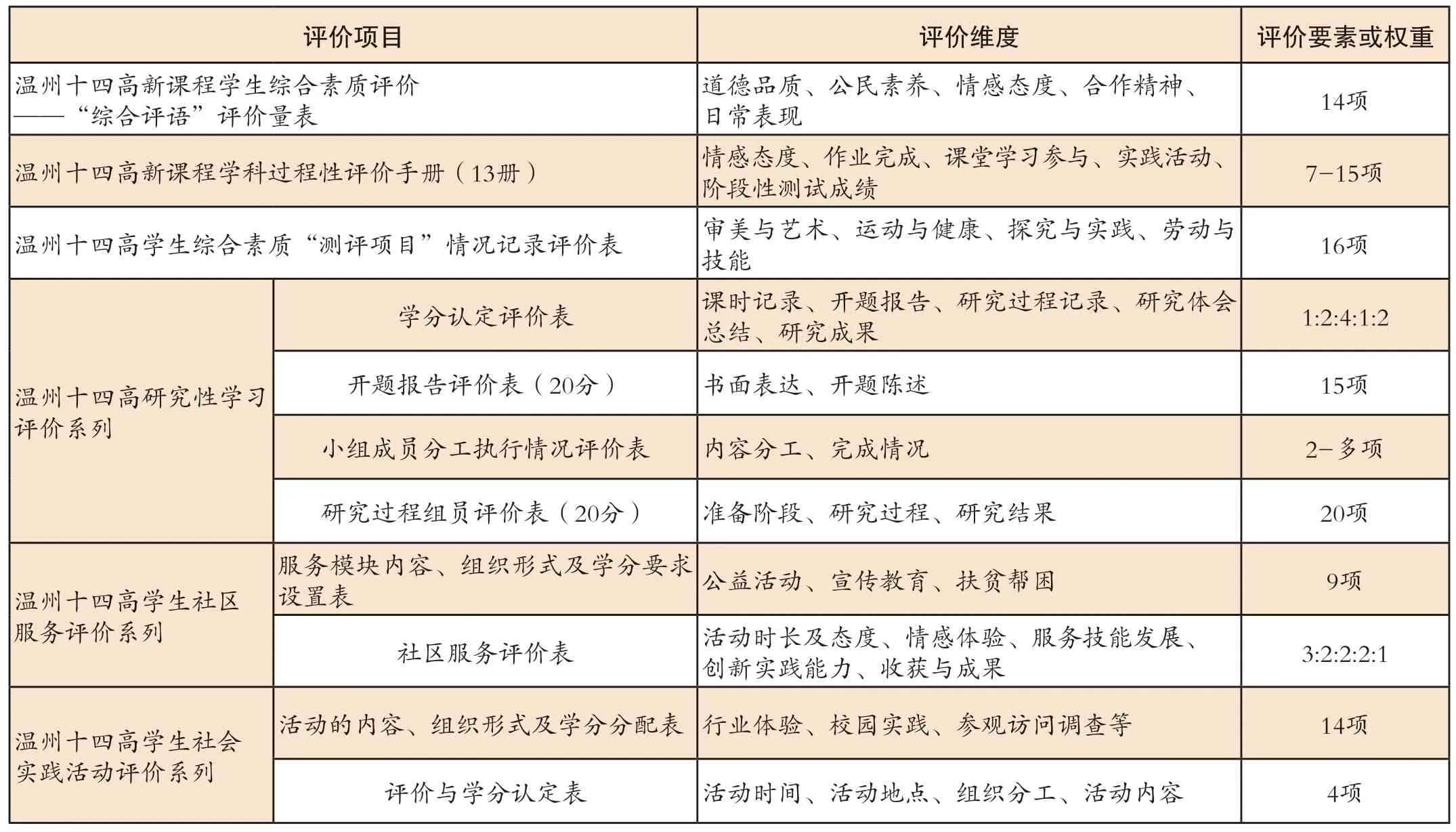

一是制度護航。立足《浙江省教育廳關于學生成長記錄與綜合素質評價的意見》和學校實際,建章立制,開發(fā)校本特色評價量表數(shù)十項,并統(tǒng)一按照“評價項目、評價維度、評價要素或權重”(見表2)構建“四維一體”綜合素質項目評價體系,為學生的“全人”成長指明發(fā)展方向,引導學生關注、發(fā)掘自身潛能與特長,極大促進教學活動規(guī)范開展與質量提升。如《溫州十四高社會實踐和社區(qū)服務學生手冊》涵蓋社會實踐和社區(qū)服務的各種要求、目標設計、活動計劃、活動記錄、評價量表,完整地記錄了學生在三年高中學習生活中所參與的社會實踐課程,并完整地記錄下活動接受單位對學生的評價、社區(qū)評價、社會實踐和社區(qū)活動指導師的評價、班主任評價以及學校的認定評價。

二是過程留痕。評價記錄是學生發(fā)展的見證。我們制定了《溫州十四中高中新課程學生綜合素質系統(tǒng)輸入日程表》,分期分批導入學生成長記錄,盡可能完整地獲取學生成長的信息。《溫州十四中高中新課程學科過程性評價手冊》,圍繞各學科修習過程中的情感態(tài)度、完成作業(yè)的情況、參與課堂學習活動情況、從事與修習內容相關的實驗和實踐活動及階段性測試成績展開記錄,貫穿學期始終。在《溫州十四高學生綜合素質“測評項目”情況記錄表》《溫州十四高學生社區(qū)服務活動情況記錄表》等表中,學生可以記錄獲獎等級、優(yōu)秀作業(yè)、活動收獲等情況,展示自己的成長過程,選擇合適的材料開放給測評小組,為項目等第的評估、學分的認定提供可靠有效的原始認定依據(jù)。

表2:“四維一體”綜合素質評價體系評價項目比較(部分)

圖3:選修課程金字塔式育人模式

2.評之有法,有序推進

一是評價內容多元化。立足《浙江省教育廳關于學生成長記錄與綜合素質評價的意見》和學校實際,學生“綜合評語”、新課程學科過程性評價、“項目測評”分別設置了5、5、4個維度。“綜合實踐活動課程評價”包括“研究性學習評價”“社區(qū)服務評價”“社會實踐評價”三項,測評結果用A、P、E表示,分別代表“好”“合格”“須努力”。

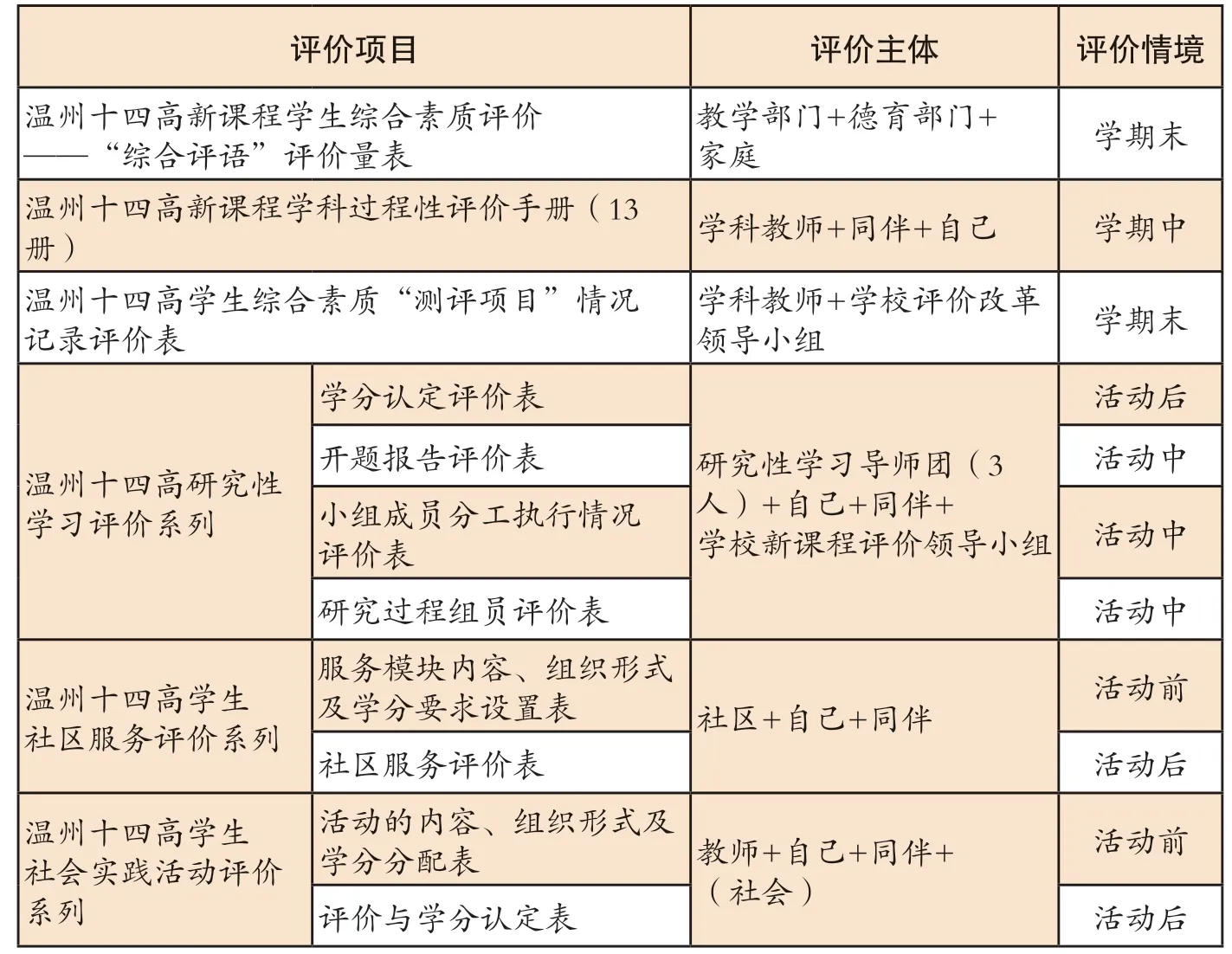

二是評價主體多元化。不同項目有不同的記錄主體和評價主體。社區(qū)服務(記錄服務對象、聯(lián)系方式、服務時間、服務項目、認定簽名、服務體會等)由社區(qū)及學生個人提供;學業(yè)終結性評價、體質健康測試成績等由學校教學部門統(tǒng)一提交;校內外各級各類獎項由學生和教師共同提交;研究性學習等各類活動過程性記錄表由學生個人直接提交。從課堂教學到社會實踐,從單向評價到師生交互,再到多層級評價,不同主體各司其職,優(yōu)化工作效益的同時,實現(xiàn)陽光評價,增強綜合素質評價公信力。

評之有法,依據(jù)評價內容多元化,評價主體多元化,構建“四維一體”綜合素質評價不同項目多元評價體系(見表3),開展基于“德”字校本課程的多元評價。

表3:“四維一體”綜合素質評價不同項目多元評價體系(部分)

圖4:“四維一體”綜合素質評價體系

3.評之有效,確保落實

一是著眼“教、學、評”一體化。以“道德品質”“公民素養(yǎng)”“情感態(tài)度”“合作精神”“日常表現(xiàn)”綜合素質評語五大維度為參照點,開展大數(shù)據(jù)分析,采用質性評價和量化測評相結合的方式,關注不同年級段的水平和特色,關注不同班級的素質模塊分布,關注不同學段的學生特點,便于學校有針對性地動態(tài)調整管理模式,充分發(fā)揮評價育人的功能,并為學生的綜合素質“落地”提供重要機制保障。

二是著眼于學生特殊性和未來發(fā)展性。《溫州十四高新課程學生綜合素質評價——“綜合評語”評價量表》著力展示個人多方面的特點,激勵學生主動發(fā)展自己。基于綜合素質測評折射出的學生職業(yè)發(fā)展傾向,對“德”字課程體系進行不斷統(tǒng)整,著力打造“四度”生涯教育長廊,優(yōu)化創(chuàng)客類課程群,以期學生能在綜合素質評價與課程建設的融合中發(fā)現(xiàn)學術志趣,確立個人奮斗目標。

面向未來的學校高質量發(fā)展一定不會千校一面,面向不同個體、不同潛質的學生,有鮮明特色的學校才有可能成為可持續(xù)高質發(fā)展的學校。學校的發(fā)展本質上是學生的發(fā)展,學生的發(fā)展一定是多元、個性化的綜合發(fā)展。面對新課改、新高考,我們要守住教書育人的底線,不忘“立德樹人”的根本任務,基于校情、學情,構建校本課程,以課程為抓手走出高中生綜合素質評價難以落地的困局,以學生的綜合素質評價促進學生的個性化發(fā)展,最終實現(xiàn)學生的綜合素質發(fā)展和學校高品質發(fā)展的“雙發(fā)展”。