有缺陷的裝配式混凝土梁柱節點抗震性能試驗研究

曹子健,李全旺

(清華大學土木工程系,北京 100084)

從1989 年美國舊金山地震[1],到2008 年汶川地震[2],震害調查均表明,裝配式混凝土框架結構的節點是抗震中的薄弱環節,其連接性能極大地影響了整體結構的性能。出現整體性不足的主要原因在于,節點區域復雜的鋼筋構造導致了鋼筋嚴重重疊,使得在節點區域內施工變得十分困難,容易出現影響節點性能的缺陷。為了改善節點連接的抗震性能,國內外研究者主要采用了兩種不同的方法。一是提出新的節點連接方式,對節點構造進行改進,例如:蔡建國等[3]對世構體系梁柱節點進行了試驗研究;Vidjeapriya 等[4]利用加肋角鋼對節點區域進行了加固;Parastesh 等[5]在預制柱節點區域增加了斜支撐鋼筋;鄒昀等[6]利用有限元模擬,對影響預應力自復位梁柱節點抗震性能的因素進行了分析;Guan 等[7]利用帶壓花錨固的預應力鋼絞線對節點核心區域進行錨固。二是在節點后澆區引入新型材料,從而減少構造鋼筋或縱筋的使用,例如:Choi 等[8]在節點區域內置入型鋼并后澆ECC 材料;Maya 等[9]使用纖維增強混凝土(High Performance Fibre Reinforced Concrete,HPFRC)對節點進行二次澆筑;鄧明科等[10]和Gou 等[11]分別在節點區域利用高延性混凝土(High Ductility Concrete,HDC)和低收縮工程水泥基復合材料(Low-Shrinkage Engineered Cementitious Composite,LSECC)代替普通混凝土,以減少節點區域的箍筋用量。這些研究為裝配式混凝土結構設計提供了重要的參考依據,但需要注意的是,這些研究都是在實驗室條件下進行,與實際施工環境有所不同,并且由于成本或施工工藝問題,其中很多節點形式目前還無法實現工廠化生產。

我國現階段裝配式施工技術還不夠成熟,規模化生產條件與實驗室條件存在差距[12]。在現場施工過程中,由于節點連接區域狹小,內部鋼筋密集,且屬于隱蔽工程,目前尚缺乏有效的檢測手段對其澆筑后的內部質量進行檢查,在施工驗收合格的條件下,節點區域仍然存在可能削弱節點性能的缺陷。尤其是當裝配式結構應用至高烈度區時,為了滿足強節點的設計要求,節點區域需要密集配置大量鋼筋,容易造成節點區域混凝土澆筑不密實,鋼筋出現脫空,以及在節點四周出現其他可能影響到節點性能的問題。

因此,在現階段發展裝配式混凝土結構,有必要明確可能影響節點連接性能的缺陷類型,并進一步研究這些缺陷帶來的不確定性對于節點連接性能及整體結構性能有多大的影響。本文針對當前技術最成熟、應用最廣泛、抗震規范所推薦的后澆整體式梁柱節點,總結了節點區域的典型連接缺陷類型,并設計了一組試件進行模擬,通過擬靜力加載試驗研究其對節點抗震性能的影響。

1 試驗設計與制作

本文按照《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010)[13],“強柱弱梁”的設計理念,設計了一個后澆整體式框架結構梁柱節點。試件的尺寸及配筋如圖1 所示,預制梁上部縱筋在節點區貫通,下部縱筋在節點內彎起90°錨固,彎鉤內徑為鋼筋直徑的4 倍,彎后直線長度為鋼筋直徑的12 倍,節點箍筋體積配筋率滿足規范要求。考慮到有關灌漿套筒缺陷的類型及其成因已有了較多研究[14-17],這些研究數據可以為進一步的分析提供支撐,因此本次試驗重點關注節點區域的缺陷類型及性能,而不考慮灌漿套筒及其缺陷帶來的影響,上下預制柱之間直接采用貫通縱筋進行連接。試件澆筑方案模擬裝配式節點的建造方式,首先澆筑預制梁與預制柱,然后澆筑節點區域與疊合梁。兩批次澆筑混凝土強度等級均為C50。梁、柱受力縱筋及箍筋均采用HRB400 級鋼筋,軸壓比為0.2。經過對設計單位和施工現場的走訪調研,確定裝配式框架節點區主要缺陷類型包括以下三種:

圖1 試件尺寸及配筋 /mmFig. 1 Dimensions and reinforcement of specimens

1)裝配式混凝土結構應用于高烈度區時,節點配筋復雜,鋼筋密集重疊,節點區后澆混凝土在狹小的區域流動難度增大,后澆區內部的縱筋及箍筋周圍,尤其是鋼筋交錯密集處的混凝土可能出現澆筑不密實,導致鋼筋出現脫空,削弱了鋼筋與混凝土之間的粘結作用。

2)根據《裝配式混凝土結構技術規程》(JGJ1-2014)[18]要求,預制柱底表面應設置粗糙面。在澆筑混凝土時,施工人員首先在結合面部位施加緩凝劑,待脫模之后使用高壓水槍對結合面進行沖洗,去除表面未凝結的浮漿與細骨料,從而形成粗骨料裸露的粗糙面。但由于混凝土在澆筑過程中出現粗骨料下沉等問題,沖刷后的粗糙面可能無法達到性能要求。

3)根據現行規程要求,預制柱底部應設置20 mm 接縫,并采用灌漿料填實,如圖2 所示。通常采用的接縫層填充方式為:在周邊固定模版進行封堵,在內部形成連通腔,灌漿料從進漿口中灌入,填充連通腔內部的縫隙,待灌漿料從出漿口流出后,對進漿口及出漿口進行封堵。但由于封堵不嚴密導致漏漿、內部空氣未排凈等問題的存在,接縫灌漿層澆筑不密實的問題在裝配式結構施工中也普遍存在。

圖2 裝配式梁柱節點構造示意圖Fig. 2 Details of precast concrete beam-column joint

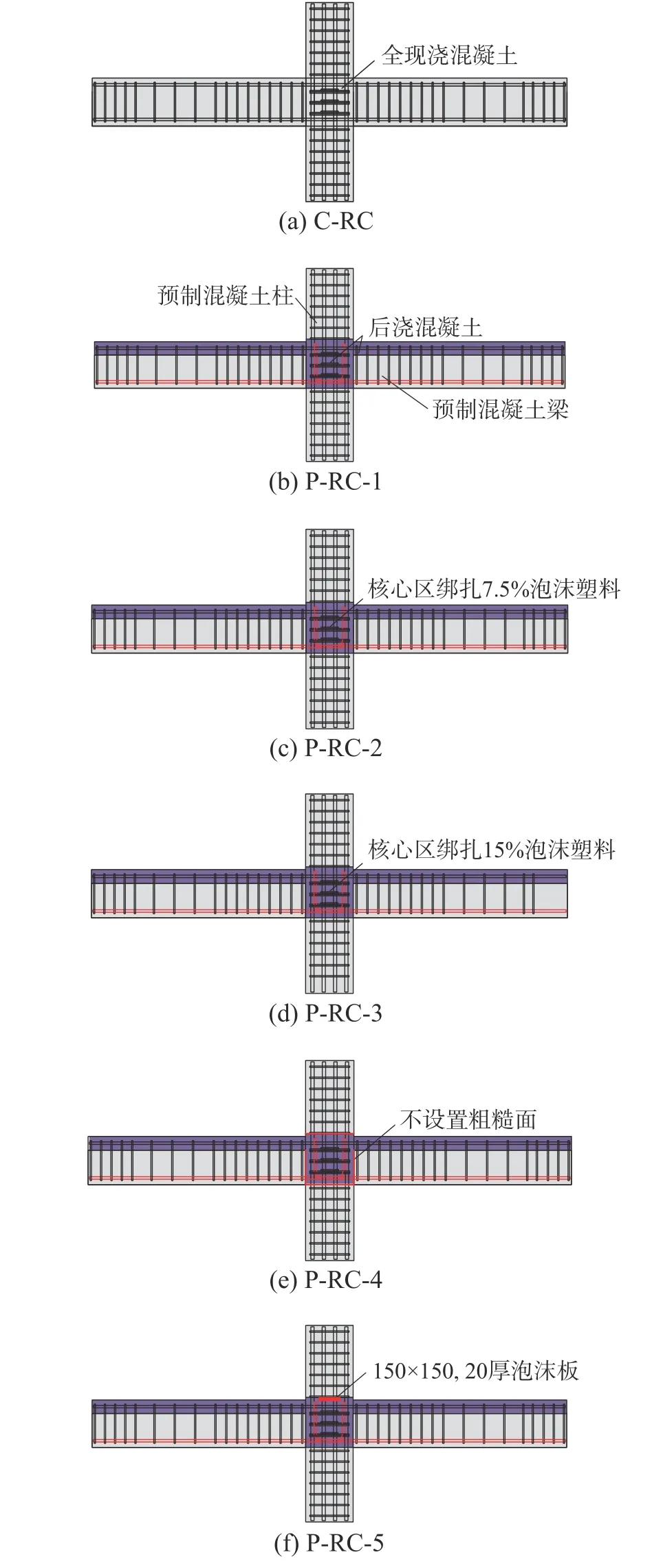

圍繞上述三種典型梁柱節點缺陷,設計了6 個中節點試件,設計細節見圖3。

1)圖3(a)為全現澆混凝土節點對比試件C-RC,梁柱縱筋均連續穿過節點區。

2)圖3(b)為裝配式混凝土節點對比試件P-RC-1,梁下部縱筋在節點區進行90°彎鉤錨固。

3)試件P-RC-2 與試件P-RC-3 通過在裝配式節點區鋼筋上綁扎泡沫塑料,模擬節點區域鋼筋周圍混凝土不密實及鋼筋脫空帶來的影響,鋼筋脫空表面積占節點區域鋼筋總表面積分別為7.5%與15%,等同于鋼筋錨固長度分別減少7.5%與15%,如圖3(c)和圖3(d)所示。

4)試件P-RC-4 試件制作時,預制柱表面不設置粗糙面,并用打磨、覆蓋塑料膜的方法使得接觸面盡量光滑,如圖3(e)所示。

5)試件P-RC-5 柱底接縫灌漿處中心設置厚度20 mm、邊長150 mm 正方形泡沫板,模擬接縫灌漿層內部未填充灌漿料,如圖3(f)所示。

圖3 試件設計細節Fig. 3 Details of specimens

2 試驗過程及實驗現象

2.1 加載裝置及加載制度

試驗的滯回加載在清華大學節點加載自平衡反力架上進行,加載裝置如圖4 所示。上下柱端支座均為鉸接,梁外端的豎向作動器可施加反對稱低周反復荷載。

圖4 試驗加載裝置Fig. 4 Test setup

加載過程中,首先由上柱端的油壓千斤頂對柱子施加軸力至預期的軸壓比值,此時兩端的豎向作動器應可自由移動,保證對梁不施加初始荷載。梁外端根據低周反復荷載擬靜力試驗加載制度,采用力-位移混合控制的加載方式。在梁端屈服之前,加載過程根據荷載進行控制。梁端屈服根據梁與節點交界處受拉鋼筋是否屈服進行判斷。在梁端屈服之后,加載過程根據位移進行控制,每個位移量循環三次,直至承載力下降至最大承載力的85%或加載裝置無法繼續加載,試驗結束。

2.2 材料力學性能

試件C-RC 混凝土全部為第一批澆筑,其余5 個裝配式試件預制梁與預制柱部分為第一批澆筑,節點核心區域與疊合梁為第二批澆筑。分別采用5 個邊長150 mm 的立方體試塊測得混凝土立方體抗壓強度平均值,分別為第一批澆筑47.3 MPa,第二批澆筑50.3 MPa。試驗中使用鋼筋的材性試驗結果如表1 所示。

表1 鋼筋的材料性能Table 1 Material properties of steel

2.3 量測方案

采用位移計對梁端位移、塑性鉸區域曲率及節點剪切變形等參數進行量測,并通過預埋鋼筋應變片量測梁端塑性鉸區、節點區的縱筋應變以及箍筋應變。每級加載結束后,采用裂縫顯微鏡對梁、柱及節點核心區的混凝土裂縫寬度進行量測。試驗位移計布置方案如圖5 所示,鋼筋的應變片布置如圖6 所示。

圖5 位移計布置方案Fig. 5 Displacement measuring point arrangement

圖6 應變片布置方案Fig. 6 Strain measuring point arrangement

2.4 試驗現象及破壞狀態

在低周往復荷載作用下,1 個全現澆節點和5 個裝配式節點的破壞過程及特征基本相似,都經歷了梁端及節點區域開裂、梁端屈服、極限、破壞4 個階段,所有試件均為梁柱交接處梁段部位鋼筋屈服且混凝土壓碎而破壞,節點區域未發生剪切破壞。所有試件的最終破壞情況如圖7 所示。

圖7 試件破壞形態Fig. 7 Failure modes of specimens

在梁端施加荷載后,6 個試件均在作動器荷載為20 kN 時,在靠近節點附近的梁端出現垂直裂縫,隨著荷載的增加,梁上裂縫的數量、長度和寬度都有發展,裂縫分布的范圍向支座方向擴展,并隨后在作動器荷載達到40 kN~50 kN,在節點核心區出現兩條主斜裂縫。梁底部縱筋均在梁端作動器位移為16 mm 左右出現屈服。進入位移控制加載之后,節點核心區裂縫寬度發展較為穩定,均未形成貫通斜裂縫,6 個試件的斜裂縫最大寬度為0.2 mm~0.3 mm,無明顯差別。

全現澆試件C-RC 在梁端作動器位移達到3 倍屈服位移時,梁柱交接處梁端混凝土保護層開始剝落;4 倍屈服位移時,梁端混凝土基本壓酥;5 倍屈服位移時,梁端混凝土開始大塊脫落。至試驗結束,未觀測到明顯的縱筋滑移,節點處梁端最大裂縫為2.5 mm。試件P-RC-1、試件P-RC-4與試件P-RC-5 梁端混凝土破壞過程均與試件C-RC類似,但相比試件C-RC 混凝土脫落較少,且梁端開裂裂縫主要沿兩批次澆筑混凝土的結合面擴展,最大裂縫分別達到3 mm、3.5 mm 和3 mm。

試件P-RC-2 和試件P-RC-3 均在在梁端作動器位移達到32 mm 后觀測到了梁柱交接處梁端明顯的鋼筋滑移現象。梁端開裂裂縫主要沿新舊混凝土的結合面擴展,最大裂縫分別達到3 mm 和3.5 mm。位移達到5 倍屈服位移時,梁端混凝土壓酥,但未出現大塊脫落。

2.5 裂縫發展情況

屈服之前各個試件的裂縫寬度發展如圖8 所示。所有試件梁端塑性鉸區的開裂荷載均相同。試件P-RC-2 和試件P-RC-3 的頂部塑性鉸區裂縫寬度高于底部塑性鉸區裂縫寬度,這是由于底部彎鉤錨固依然起到了一定的作用,導致在鋼筋出現粘結滑移的情況下,塑性鉸底部區域鋼筋與混凝土可以實現相對頂部縱筋貫通區域更好的協同工作。當這組試件的裂縫寬度頂部與底部塑性鉸區裂縫寬度均高于其他試件。全現澆試件的節點域裂縫寬度小于其他裝配式試件,說明梁端塑性鉸區域發展更加充分。節點區域的缺陷未對試件的節點域裂縫發展造成明顯的影響。

圖8 裂縫發展情況Fig. 8 Crack development

3 試驗結果及性能分析

3.1 荷載-位移滯回曲線

根據試驗測試結果,所有試件的右側梁端荷載-位移滯回曲線如圖9 所示。

圖9 節點滯回曲線Fig. 9 Hysteresis curves of specimens

全現澆試件C-RC 滯回曲線形狀飽滿,在梁端作動器位移達到64 mm,即層間位移角約為1/25時,滯回曲線依然保持飽滿、穩定的“梭形”,說明構件具有良好的耗能能力。其余裝配式試件滯回曲線呈“Z 形”,具有典型的滑移型特征。其中,試件P-RC-2 與試件P-RC-3 的捏攏效應更為顯著,且曲線的不對稱現象稱更為明顯,這可能與缺陷在節點區隨機分布所引起的不對稱有關。

3.2 骨架曲線與延性

將滯回曲線各級加載的荷載極值點相連得到了骨架曲線,如圖10。以能量等值法確定屈服位移,荷載下降至峰值荷載的85%時所對應的位移作為極限位移,對位移延性系數進行了計算,如表2 所示。試件加載過程中左側與右側同一方向的荷載存在微小差別,承載力和位移取為兩側同方向的平均值,其中梁向上為正向加載,向下為反向加載。

表2 試件位移延性Table 2 Displacement ductility of specimens

圖10 節點骨架曲線Fig. 10 Skeleton curves of specimens

1)對比全現澆試件C-RC 與試P-RC-1、試件P-RC-2、試件P-RC-3 可以看出,正向加載各試件骨架線差別較小,且全現澆試件C-RC 延性系數更小;反向加載骨架線試件C-RC 高于其他裝配式試件,且節點核心區有缺陷試件P-RC-2 和試件P-RC-3反向加載骨架線在加載后期下降很快。這是由于裝配式混凝土梁下部縱筋采用了90°彎鉤錨固,盡管在加載過程中裝配式節點的鋼筋粘結有所退化,但彎鉤錨固依然起到了一定的作用,使得各試件正向加載骨架線差別較小,且均保持較好的延性;而反向加載時,裝配式混凝土梁上部縱筋貫穿節點區,且節點核心區缺陷加重了試件P-RC-2和試件P-RC-3 的粘結退化,使得節點核心區缺陷試件的延性顯著下降。

2)相比試件P-RC-1,試件P-RC-4 位移延性系數較低。這是由于未設置混凝土粗糙面,受拉荷載完全由節點區域鋼筋與混凝土的錨固與粘結承擔,混凝土損傷更大導致延性降低。但值得注意的是,在試驗中也觀測到,盡管試件P-RC-1 在試件制作時按照要求制作了粗糙面,在試驗中依然出現了沿結合面發展的裂縫,結合面處新舊混凝土并沒有很好地結合,加載中后期出現了與試件P-RC-4類似的現象。

3)試件P-RC-1 與試件P-RC-5 的骨架曲線與反向加載的位移延性系數均沒有顯著差別。這是由于按照“強柱弱梁”的設計原則,試件中柱的設計彎矩約為梁的設計彎矩的2 倍,因此在梁端縱筋屈服后,柱縱筋還遠未達到屈服,接縫灌漿層中部脫空缺陷對于柱截面抗彎能力的削弱并未使得柱縱筋在試驗中達到屈服,因此承載力沒有明顯差別。

3.3 強度退化

在循環往復荷載的作用下,達到相同位移幅值時,構件的承載力會隨著循環次數的增加而降低,這種特性稱為強度退化。強度退化可以用同一級加載位移下各次循環計算得到的強度退化系數λn來表示,計算方法如下:

圖11 強度退化曲線Fig. 11 Strength degradation curves

試件C-RC 的剛度退化系數隨著位移的增加緩慢降低,在4 倍屈服位移時降至0.9 左右。加載后期,由于梁端混凝土壓酥與鋼筋的屈曲,強度退化速度加快。

試件P-RC-1 與試件P-RC-4、試件P-RC-5 的強度退化規律類似。相比試件RC,3 個試件在加載前期強度退化速度更快,但一直維持著穩定下降。

試件P-RC-2 與試件P-RC-3 在2 倍屈服位移時λn迅速下降至0.9 左右,這是由于鋼筋在加載前期即開始出現較為明顯的滑移。隨著位移的進一步增加,PC-2 正向強度退化系數有所回升,說明由于鋼筋滑移的存在導致加載前期試件強度未充分發揮。但隨著鋼筋與混凝土之間錨固的進一步減弱,λn下降至0.8 甚至更低。

3.4 剛度退化

剛度退化是指結構構件在循環加載時,剛度會隨著循環荷載次數的增加而降低。剛度退化可以采用如下式計算的環線剛度來表示:

1)對比全現澆試件C-RC 與裝配式試件P-RC-1、試件P-RC-2 與試件P-RC-3 可以發現,隨著節點內部缺陷的增加,屈服位移點的環線剛度依次減小,這是由于內部缺陷影響了節點區域混凝土的密實度,導致節點區域混凝土彈性模量降低,但這種影響相對較小,因此屈服位移點的環線剛度數值也較為接近。隨著位移的增大,由于鋼筋粘接的削弱導致鋼筋滑移更早出現,因此,試件P-RC-3與試件P-RC-2 的剛度退化更加迅速;全現澆試件C-RC 整體性更好,混凝土的耐損傷能力較強,剛度退化發展較為緩慢。

2)試件P-RC-4 在達到屈服位移時的環線剛度大于試件P-RC-1 與試件P-RC-5,這是由于未設置粗糙面導致新舊混凝土無法協同工作,受拉荷載完全有鋼筋承擔,而鋼筋的彈性模量高于混凝土,導致初始剛度增大。在2 倍屈服位移后三個試件的環線剛度曲線幾乎完全重合,這也佐證了由于出現沿結合面發展的大裂縫,試件P-RC-1 與試件P-RC-5 在加載后期的性能與未設置粗糙面類似。

3.5 耗能能力

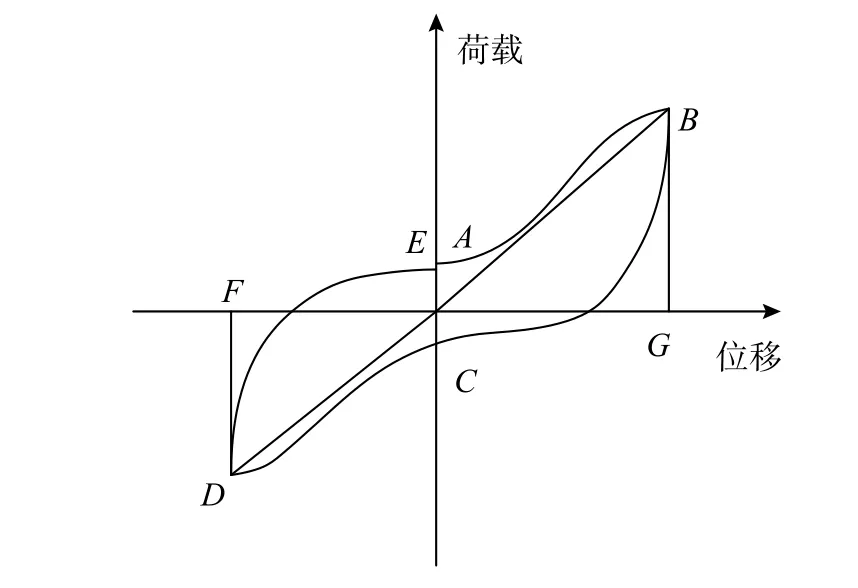

對滯回曲線的觀察發現,現澆節點RC 的滯回曲線形狀呈梭形,裝配式節點與現澆曲線相比呈典型的滑移型(Z 型)特征,并且PC-2 與PC-3 的滑移型特征更加明顯。本文中采用等效粘滯阻尼系數 ηeq來衡量試件的滯回耗能能力,定義為:

圖12 剛度退化曲線Fig. 12 Stiffness degradation curves

式(3)中各圖形的面積詳見圖13 所示。隨著試件耗能能力變弱,等效粘滯阻尼系數 ηeq將逐漸減小。圖14 繪出了各試件等效粘滯阻尼系數 ηeq與位移的關系。可以看出,全現澆混凝土試件C-RC的等效粘滯阻尼系數 ηeq隨位移的增加而穩定增長,在位移超過4 倍屈服位移后有所下降,這也與滯回曲線所反映出的信息一致。試件P-RC-1、試件P-RC-4 和試件P-RC-5 在3 倍屈服位移后ηeq開始迅速下降,且 ηeq整體小于試件C-RC,說明節點核心區的縱筋滑移早于全現澆試件,且耗能能力弱于全現澆試件。試件P-RC-2 和試件P-RC-3的等效粘滯阻尼系數 ηeq在位移僅為2 倍屈服位移時即不再增長,且相應 ηeq僅為全現澆試件的一半,說明節點核心區缺陷顯著影響了鋼筋的粘結性能,使得縱筋在早期即出現了嚴重的粘結退化,耗能能力也相應大幅降低。

圖13 典型加載滯回環曲線Fig. 13 Typical hysteresis loop in cyclic loading

圖14 試件等效粘滯阻尼系數曲線Fig. 14 Equivalent viscous damping coefficient curves of specimens

3.6 鋼筋應變

試驗測量了箍筋和縱筋的應變,所有試件均為梁端縱筋先行屈服,柱縱筋最大拉應變低于1000 με,柱箍筋最大拉應變小于1500 με。圖15繪制了6 個試件節點區域箍筋的典型應變,其中,試件P-RC-2 和試件P-RC-3 的箍筋應變顯著小于其他試件,說明由于鋼筋粘結錨固能力的減弱,節點核心區的桁架機構作用減弱,節點核心區的箍筋變形能力沒有得到充分發揮。裝配式混凝土試件P-RC-1、試件P-RC-4 和試件P-RC-5 的箍筋應變類似,且均小于全現澆試件C-RC,這與試驗中觀察到裝配式試件出現縱筋滑移,鋼筋粘結錨固能力有所減弱的現象一致。

圖15 節點區箍筋應變Fig. 15 Stirrup strains in joint area

4 試驗數值模擬

根據試驗結果可以看出,鋼筋與混凝土之間的縱筋滑移是影響裝配式節點抗震性能的主要因素。為了對該影響進行進一步的量化,本文采用OpenSees 非線性有限元分析程序[19],對試驗結果進行了模擬。

4.1 梁柱節點模型

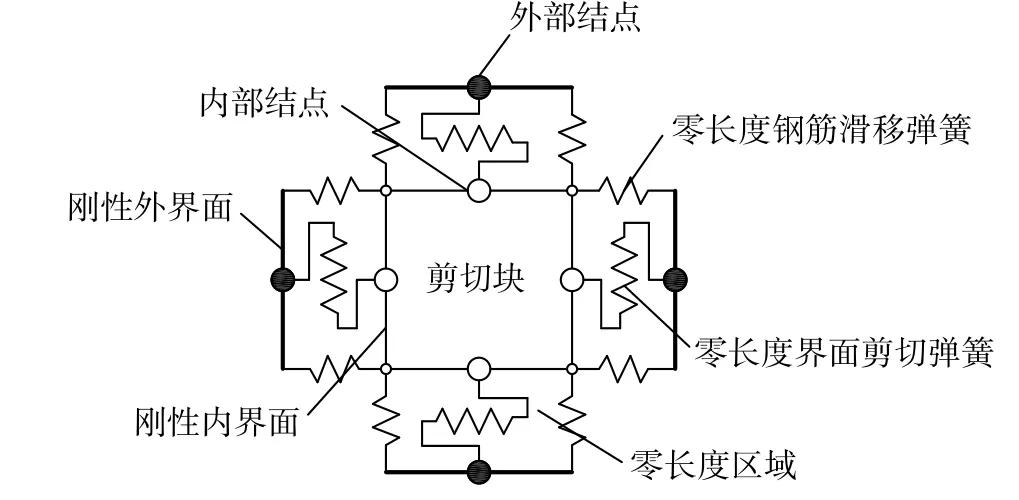

OpenSees 程序中集成了專用于鋼筋混凝土框架節點分析的Beam-Column-Joint 單元模型,綜合考慮了節點區域梁柱縱筋的粘結滑移行為、節點核心區的剪切性能以及節點周邊剪力傳遞能力三方面的節點抗震受力狀態,模型組成如圖16 所示。該模型通過三種零長度彈簧分量對上述三種節點受力狀態進行了模擬:

圖16 Beam-Column-Joint 單元模型Fig. 16 Beam-Column-Joint element model

1)位于節點核心區域四周的8 個鋼筋滑移彈簧模擬節點核心區與梁、柱結合面位置處縱筋與混凝土之間的錨固性能,可以考慮縱筋粘結退化所引起的節點強度與剛度的退化。

2)位于節點核心區域中心的1 個剪切彈簧模擬節點核心區域的非線性剪切行為,可以考慮核心區剪切失效所引起的節點強度與剛度的退化。

3)位于節點核心區與梁柱結合面的4 個剪切彈簧模擬交界面處的剪力傳遞能力。對于上述三種彈簧分量,OpenSees 程序提供了Pinching4 材料模型[20],用來對循環荷載作用下構件滯回曲線的捏攏效應進行更好的模擬。Pinching4 材料通過骨架線、卸載-再加載路徑以及控制損傷演化的3 組損傷參數來定義,其典型滯回曲線如圖17 所示。其中,骨架線(曲線1 與曲線2)的8 個特征點通過正負各8 個參數確定,卸載-再加載路徑(曲線3 與曲線4)通過正負各3 個參數確定。3 組損傷參數分別模擬卸載剛度退化、再加載剛度退化和強度退化,均采用了1985 年由Park 和Ang 提出的廣義破壞指標理論[21]。

圖17 Pinching4 材料滯回規則Fig. 17 Hysteresis rule of Pinching4 material

4.2 材料本構定義

混凝土材料采用OpenSees 材料庫中提供的忽略混凝土受拉強度的Concrete01 材料進行模擬,受壓骨架曲線按照修正Kent-Park 混凝土模型[22]進行取值。該模型混凝土受壓應力-應變關系如下:

ε≤Kε0

當 (混凝土受壓應力-應變曲線上升段):

當 ε >Kε0(混凝土受壓應力-應變曲線上升段):

鋼筋的材料本構采用OpenSees 材料庫中提供的Steel02 材料模型進行模擬,該模型的鋼筋應力-應變滯回關系基于Menegotto 提出的等向強化Giuffre-Menegotto-Pinto 鋼筋滯回本構模型[23]進行建立,可以反映鋼筋的Bauschinger 效應,如圖18所示。該模型的應力應變關系為:

圖18 Guiffre-Menegotto-Pinto 鋼筋材料本構模型Fig. 18 Guiffre-Menegotto-Pinto constitutive relationship of steel

式中:σ 和ε 分別為當前曲線上的應力和應變;σr和εr分別為應變反向點的應力和應變;σ0和ε0分別為屈服點的應力和應變;b為鋼筋的硬化系數;ξ 為上一循環塑性應變的絕對值;R為反映Bauschinger 效應的曲率參數,R越小,Bauschinger效應越顯著;R0、R1和R2是根據試驗測定的材料參數,根據推薦取值為R0=18.5、R1=0.925 和R2=0.15。

4.3 鋼筋粘結滑移模型

模型中的鋼筋滑移彈簧根據Eligehausen 鋼筋滑移模型[24]建立,粘結應力與滑移量的關系通過下式定義:

式中:τ 為鋼筋與混凝土之間的粘結應力;τ1為粘結應力的最大值;τ3為殘余粘結應力;s為鋼筋與混凝土之間的滑移值;s1為達到粘結應力最大值時的滑移值;s2為粘結應力開始下降時的滑移值;s3為進入殘余應力段的滑移值;β 為上升段系數。根據Eligehausen 的建議,在計算中取值為τ1=17 MPa,τ3=5.6 MPa,s1=0.8 mm,s2=3 mm,s3=10 mm,β=0.4。

節點單元有限元模型中的鋼筋滑移彈簧需要將鋼筋粘結應力-滑移位移關系轉換為彈簧力-滑移位移關系:

式中:F為彈簧力;τ 為鋼筋粘結應力;nb為鋼筋數量;d為鋼筋直徑;le為鋼筋錨固長度。依照《混凝土結構設計規范》(GB 50010-2010)[13],對于普通鋼筋,鋼筋錨固長度按照下式進行計算:

式中:fy為鋼筋抗拉強度;ft為混凝土軸心抗拉強度;α 為錨固鋼筋的外形系數,光圓鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14。對于本文試驗中鋼筋粘結錨固長度削弱的試件,按照比例對鋼筋錨固長度進行折減。

4.4 核心區剪切性能及交界面剪切性能

節點核心區非線性剪切性能采用Vecchio 和Collins 提出的修正斜壓場理論(MCFT)[25]。該理論考慮裂縫處的鋼筋應力達到屈服強度時對鋼筋混凝土板抗剪性能的影響,并建立了開裂混凝土的本構關系,可以較準確地考慮混凝土開裂對抗壓性能的影響。通過給定一系列主拉應變ε1,可以計算得到一系列剪應力與剪應變,從而獲得一條完整的剪應力-剪應變骨架曲線,計算流程圖如圖19 所示。

圖19 修正斜壓場理論求解流程圖Fig. 19 MCFT calculation flow chart

由于節點核心區與梁、柱交界面處的抗剪剛度較大,一般均處在彈性范圍內,試驗中也未觀測到梁、柱交界面發生大剪切變形的情況,因此節點單元的交界面剪切彈簧定義為剛度無限大的彈性材料,即不考慮交界面處的剪力傳遞能力的退化。

4.5 數值模擬結果

對試驗中有明顯差別的三個試件P-RC-1、試件P-RC-2 和試件P-RC-3 進行了數值模擬,其中試件P-RC-1 的鋼筋錨固長度按照式(11)進行計算,試件P-RC-2 和試件P-RC-3 按照試驗條件,鋼筋錨固長度分別減少7.5%和15%,計算得到的模擬結果與試驗結果的對比如圖20 所示。有限元模擬結果中的加載剛度、承載力、卸載剛度均與試驗結果較為吻合,并且可以很好地反映裝配式節點的捏攏現象,證明通過以上方法建立的有限元模型可以有效地鋼筋粘結錨固能力削弱對節點性能帶來的影響。

圖20 滯回曲線模擬結果與試驗結果對比Fig. 20 Comparison of simulation and test results of hysteresis curves

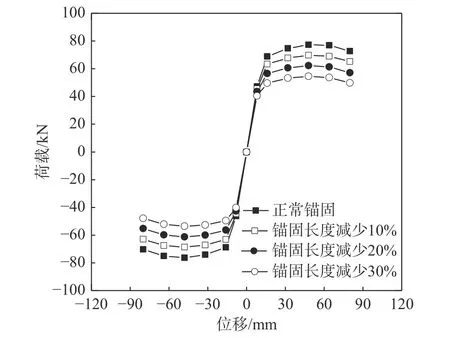

為了進一步探究鋼筋粘結錨固缺陷對節點性能的影響,將有限元模型中的鋼筋錨固長度作為參數,通過數值模擬計算得到不同錨固長度下節點的骨架曲線,如圖21 所示。可以看到,隨著錨固長度的降低,節點的強度和等效剛度均不斷降低。

圖21 不同錨固長度的裝配式梁柱節點骨架曲線Fig. 21 Skeleton curves of beam-column joint with different anchorage lengths

5 結論

本文總結了后澆整體式框架結構節點的三種典型缺陷,通過5 個裝配式梁柱節點和1 個全現澆節點進行了擬靜力試驗,研究缺陷對于節點抗震性能的影響。通過在OpenSees 非線性有限元分析程序中考慮鋼筋混凝土之間的粘結滑移關系與節點區域的剪切性能,對試驗結果進行了數值模擬。研究結果表明:

(1)節點核心區混凝土澆筑缺陷影響鋼筋的粘結錨固性能,使得縱筋在較小的位移下發生滑移,滯回曲線捏攏現象嚴重,節點的強度及耗能能力均有所降低,是影響裝配式節點抗震性能不確定性的主要因素之一。

(2)相比于節點核心區混凝土澆筑缺陷,柱底粗糙面處理不到位和接縫灌漿層未填實這兩種缺陷對節點抗震性能的影響不明顯。

(3)通過考慮節點區域鋼筋粘結滑移關系的削弱,有限元模型結果與試驗結果吻合良好,說明該模型可用于模擬帶缺陷的裝配式梁柱節點的力學性能,為裝配式框架結構的抗震可靠性分析提供幫助。