地方師范院校教育技術學專業學生認同現狀調研

趙亞如 田欣雨 李朝乾 李書明

摘 要:教育部近三年公布的相關數據顯示,教育技術學被撤銷的高校共26所,其中,大多數為綜合類高校,但部分師范院校的招生規模也在不斷減少。目前針對這一現象的研究較多關注學科建設方面,從學生的角度究其原因的較少。本研究結合量化研究與質性研究方法,對專業認同的現狀、差異性及影響因素進行了研究。對實證數據進行統計分析,其結果表明,地方師范院校教育技術學專業本科生的專業認同感有待加強,不同群體存在認同差異,教學方式、專業行為與課程設置是專業認同感偏弱的主要原因,并據此提出了相關提升對策。

關鍵詞:地方師范院校;教育技術學;專業認同;現狀調研

中圖分類號:G434文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2021)05-0046-07

引言

在我國,教育技術學的本科專業,最早于1983年開始興辦,至2010年已有232所高校開設了教育技術學專業。但截至2020年,全國設立教育技術學本科專業的高校僅有191所,其中,地方師范院校83所。《教育信息化2.0行動計劃》的提出表明,信息技術正在成為我國教育變革的重要內驅力,開始深度影響教育實踐與創新[1],也預示著教育技術學專業發展黃金時代的到來。然而,我國高校設立教育技術學本科專業的趨勢,卻不增反減。根據國家教育部公布的近六年普通高校新增備案與審批專業名單進行統計分析,數據顯示在2015—2020年間,共有8所高校申請開設了教育技術學專業,其中有4所為師范類院校,占總數的50%;共有34所高校停辦,其高校類型多為綜合類院校,占總數的44.1%。可見師范類院校是教育技術學專業人才培養的重要力量,以師范類高校教育技術學專業學生為研究對象可為學科發展開辟新思路。

目前,關于這一現象的研究重點多集中在學科建設上,如通過調整專業培養方式促進學科的發展、依據國家戰略需求改變專業發展方向、通過創新人才培養模式促進綜合型大學專業發展等。但是,從學生的角度討論專業撤銷的文章還較少,尤其是針對地方師范院校教育技術學專業學生的研究。鑒于此,本文結合國內外相關研究結果,對地方師范院校的教育技術學學生進行認同狀況的調查,以期為專業的建設與發展提供建議與參考。

一、相關研究綜述

(一)專業認同

專業認同是由弗洛伊德提出的“認同”一詞發展而來的,目前被廣為接受的概念是專業認同是在認知所學習專業的基礎上,對其產生的情感上的接受和認可,并伴隨積極的行為和內心的適切感 [2]。通過檢索文獻發現,國外有關專業認同的研究始于學者在1957年對臨床心理學家專業認同的研究,研究對象主要關注醫學工作者、律師、教師的專業認同情況,研究內容主要關注專業認同的影響因素、內涵特點以及研究對象在不同情境下的專業認同狀態的變化。2001年薛春剛通過介紹美國檔案工作者及其專業認同,將“專業認同”一詞引入國內,2006年之后相關文章數量開始穩步增長,研究內容聚焦于專業認同的影響因素及其內涵和維度層面。

(二)教育技術學專業認同

目前,學者對教育技術學專業學生的認同研究可概括為兩個方面,一方面為本科生的現狀調查,另一方面為本科生與畢業生的對比分析。如王玉龍[3]等對理工類院校教育技術學專業的學生進行了專業認知方面、情感方面與行為方面的調查研究,發現學生的專業認同感較低,且認知與情感成反比關系。李建英[4]等從專業、課程、教師、就業四個角度,調查了該專業本科生的認同現狀,調查結果顯示,技能掌握程度和就業形勢是影響學生專業認同的主要因素。廖江慧[5]進行了在校生與畢業生專業認同的對比分析,發現兩個群體的專業認同感存在較大差異。

綜合上述研究發現,目前國內的教育技術學專業認同研究,聚焦在現狀的調查以及不同群體間的差異分析,但以地方師范院校的教育技術學專業學生為研究對象,并在此基礎上,對其主要影響因素進行的研究還較少。

二、研究設計

(一) 研究目標

本研究旨在對地方師范院校教育技術學專業本科生的專業認同現狀進行調研,并在此基礎上探究其影響因素,為教育現代化背景下學科的發展提供參考。通過研究,試圖解決以下問題:(1)地方師范院校教育技術學專業學生的專業認同狀況如何?(2)地方師范院校教育技術學專業學生的專業認同感是否存在不同群體間的差異?(3)影響地方師范院校教育技術學專業學生認同水平的因素有哪些?(4)能否通過提高學生的專業認同感促進學科發展?

(二)研究對象與方法

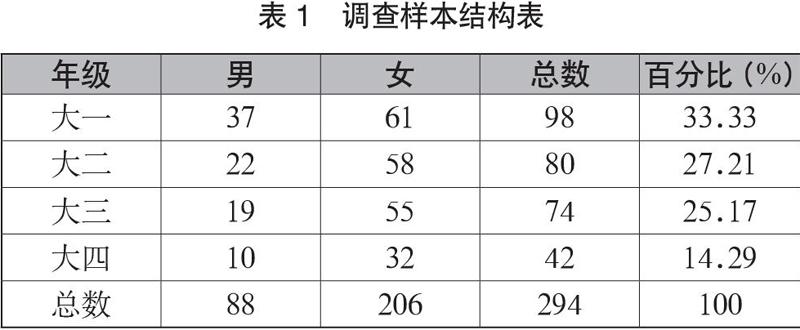

本研究結合問卷調查法和訪談法,在H師范大學教育技術學專業四個年級中分別選取兩個班級的學生進行調查。H師范大學是以教師教育為特色的地方高等師范院校,且該校教育學為國內一流學科建設學科,而教育技術學專業是教育學下的重要分支,因此選取該校教育技術學專業學生為研究對象具有一定的代表性。為保證研究的信度,大一至大三年級學生問卷以紙質問卷的形式發放,由于大四年級學生外出實習,問卷以線上形式發放。問卷共發放320份,回收296份,問卷回收率92.50%,其中有效問卷294份,問卷有效回收率99.32%。調查樣本結構如表1所示。

(三)研究工具

本研究借鑒了秦攀博[6]編制的適用于本科生的“大學生專業認同”量表,并根據專業特點進行了適當改編,運用SPSS 24.0對調研數據進行統計分析。

問卷內容包括:前言、個人基本信息、專業認同態度題和開放題三個部分。基本信息包括年級、性別及專業選擇意愿。專業認同部分共22個題項,包括專業情感5項、專業認知6項、專業行為6項、專業適切5項,題項具體內容有學生對專業發展背景、學科性質、培養目標及就業現狀等的了解、對專業發展前景的態度、對專業學習的積極性等。問卷采用李克特五點量表設計,從“非常不認同”“比較不認同”“一般認同”“比較認同”到“非常認同”五個等級,依次賦以1~5分,分數越高,則代表其專業認同感越高。

三、研究結果

(一) 信效度分析

1. 信度分析

通過SPSS 24.0軟件,檢驗量表的信度。結果顯示,量表的信度較好,其克隆巴赫系數(Cronbachs? Alpha)為0.930,各維度系數分別為專業認知0.937、專業情感0.655、專業行為0.885、專業適切0.802,除專業情感維度外,其余各維度的克隆巴赫系數均大于0.8,且去除各題項后克隆巴赫系數均小于原有值。因此可得,問卷整體及各維度的信度都較高。

2.探索性因子分析

對量表進行探索性因子分析,以實現對量表效度的檢驗。首先,在探索性因素分析法中,使用主成分分析法來實現公共因素的提取。其次,借助于最大方差法,進行分量矩陣的旋轉。結果顯示,KMO值為0.934,Bartlett球形檢驗值為0.000,這意味著量表的每一個項目在0.01水平上的統計差異非常顯著,并且該量表的有效性較高。

3.驗證性因子分析

借助Amos軟件,以實現數據的結構方程模型檢驗。通過分析得到結構方程模型(見圖1)及相應擬合指數(CFI的值為0.883、IFI的值為0.884、NFI的值為0.833、GFI的值為0.805、RMSEA的值為0.082、CMIN/DF的值為2.887、自由度的值為203)。其中,CFI、IFI和NFI是增值擬合指標,其值介于0和1之間,越接近1,則模型與數據之間的擬合度越好,模型擬合度越高;GFI、RMSEA、CMIN/DF為絕對擬合指數,GFI的值介于0和1之間,越接近1,則模型擬合度越高;RMSEA的數值越小越好,CMIN/DF數值小于 3則表示模型的適配度較好;自由度(df)值越大,表示模型的復雜程度越小。將結構方程模型的擬合指數與模型的分析值進行比較可知,模型與數據的擬合度較好,適配度較高,符合“既簡單又擬合度高”的模型標準。

(二)H師范大學教育技術學學生專業認同現狀分析

1.專業認同總體情況

通過對H師范大學教育技術學專業本科生專業認同情況的描述性統計發現,專業認同總體均值為2.99,處于中等水平。由表2可看出,各維度均值介于2.87~3.19之間,最小值與最大值之間仍存在一定差距。表明所測樣本整體表現一般,且在不同水平上存在差異。

2.專業認同各維度情況

(1)專業認可度較高,但專業認知度較低

專業認同的情感表現為學生從情感上接受和喜歡本專業,并希望將來從事與專業相關的工作。由表2可看出專業情感維度的均值最高(3.19),呈中等偏上水平。各個題項得分介于2.96~3.54之間,其中題項“我愿意花更多時間在專業學習上”得分最高。表明本次所測樣本普遍對專業較滿意,有較好的專業情感。但在專業認知上較弱,均值最低(2.87)。進一步統計發現,導致所測樣本對專業的認知程度較低的原因在于對專業的發展背景及學科性質的了解較少。

(2)專業學習行為較積極,但動力不足

學習行為是心理的外在反映,專業認同需要外在行為的具體體現。由表2可知,專業行為維度的均值處于中等水平(2.98),各題項得分介于2.74~3.37之間。其中,題項“我經常主動認真完成專業課的作業”得分最高,說明所測樣本對專業課程的學習有較高的積極性,專業學習行為能力較強。但在專業適切性上得分相對較低,且標準差于各維度中最小(3.50)。標準差反映了數據的穩定性,標準差越小,數據越穩定。適切性即同一性,指人和專業的融合程度[7]。由此可推出所測樣本普遍認為自己不太適合本專業的學習,學習動力不足。

3.不同群體專業認同情況

(1)不同性別群體存在情感上的差異

將所測樣本以性別進行分類,進行描述性統計分析,結果如表3所示。由表中數據可知,所測樣本男女生的專業認同總水平基本相等,不存在顯著差異。但在情感維度上的均值對比其他維度相差較大(女生均值16.30,男生均值15.80),即女生對專業的認可程度及喜愛程度高于男生。

(2)不同年級群體存在認知及行為上的顯著差異

將所測樣本以年級進行分類,進行單因素方差分析。首先,進行方差的齊性檢驗,結果表明,每個維度上的F觀測值相對應的概率p值均大于0.05,因此可認為,樣本符合單因素分析中方差必須相等的要求,可進行下一步的差異分析。其次,對方差進行單因素分析,結果顯示,在置信度為0.05時,不同年級之間存在極顯著的差異,并且各個維度也存在顯著差異,其中認知和行為方面的差異最顯著,大四年級學生對專業的認知程度及學習行為都明顯高于低年級學生(見表4)。由表中數據可看出,隨著年級的升高,學生對專業的認知也隨之提高,大二至大三年級的認知得分增幅最大,這可能是由于大三年級學生已經系統地學習了專業知識的原因。從整體來看,各維度均表現出上升趨勢,說明課程學習及實踐活動能有效提高學生對專業的認同度,但效果不夠明顯,尤其需要關注“大二現象”,即學生經過一年的專業學習后,除了對專業的認知有些許提高,其余的情感、行為、適切度均表現出明顯的下降,情感與行為的降幅比適切的降幅要更為明顯。通過與大二學生的訪談總結,出現此現象的原因與課程設置有較大關系,多數同學反映課程不僅多而雜,而且學的內容過于寬泛,從而降低了專業學習的興趣。

(3)不同選擇意愿群體存在行為及適切性上的顯著差異

首先,根據選擇的意愿對測試樣本進行分類,進行方差的齊性檢驗,結果表明,每個維度上的F觀測值相對應的概率p值均大于0.05。因此,可以認為,樣本符合單因素分析中方差必須相等的要求,可以進行下一步的差異分析。其次,進行單因素方差分析。結果表明,在置信度為0.05的水平上,自主選擇該專業的學生的專業認同與被推薦選擇該專業的學生的專業認同之間存在顯著差異(p=0.001)。各維度上,情感性維度以及適切性維度,都存在較顯著差異。另外,通過表5中數據可看出,自主選擇本專業的學生總體認同感及各維度上的均值都明顯高于調劑到本專業的學生的專業認同感(見表5)。

4.專業認同影響因素分析

(1)專業行為影響專業認同

設置專業認同總均分為因變量,專業認知、專業情感、專業行為、專業適切為自變量進行多元回歸分析。結果表明,適切性與專業認同之間不存在顯著的線性關系,因此,設置專業認知、專業情感、專業行為三個維度為自變量重新建立模型。多元回歸分析數據顯示,模型常量為3.192,模型調整后,R2 = 0.985,表明模型擬合較好;專業認知、專業情感、專業行為的標準化系數分別為0.386、0.347、0.427,均為正值,說明這三個方面都對專業認同感產生積極的影響(詳見表6)。因此可建立回歸方程為:Y=3.192+0.386X1+0.347X2+0.427X3。

由表中數據可看出專業認知、專業行為、專業情感的顯著性均小于0.001,即對專業認同的影響極其顯著,從標準化系數的角度看,專業行為方面的系數最大,因此加強專業課的學習、參加專業活動對提高學生的專業認同感效果最為明顯。

(2)教學方式影響專業認同

為更清晰地了解學生對專業認同影響因素的看法,從所測樣本中隨機選取了各年級5名學生進行訪談。通過文本的整理與統計分析,學生認為,教學方式對自己的專業認同感影響最大,其次為專業的課程設置和就業形勢,如圖2所示。

由圖2可以看出,學生認為專業認同影響因素第一名為教學方式,占總數的35.71%,多數同學表示生動有趣的教學能夠有效促進專業認同;第二影響專業認同的是課程設置,占總數的30.36%,課程設置的影響因素主要表現在課程的專業性。此外,就業形勢、學習環境以及師資力量也對專業認同有一定的影響,因此多開設就業指導活動、提高師資力量有利于提高學生的專業認同感。

四、研究結論及建議

(一)研究結論

1.地方師范院校教育技術學專業認同總體水平中等

由上述分析可知,專業認同總體水平均值為2.99,表示H師范大學教育技術學專業學生的認同感較弱,四個方面的認同程度從高到低依次為,專業情感、專業行為、專業適切和專業認知。其中,專業認知水平最低,與其他專業學生的認同情況相同[8],說明學生的專業認知水平低是普遍存在的問題。認知是認同的基礎,提升學生的專業認知水平是首要解決的問題。結合訪談發現,學生對專業的認知很模糊,反映了學生對專業的就業情況不了解,即使通過課程學習對專業的發展背景、培養目標等有一定的認識,但由于不清楚未來的就業領域、方向選擇等,對專業的認知仍然處在迷茫階段。因此,高校可在開設專業基礎理論課的同時,更多關注學生的就業問題,多開設專業相關的實踐活動和就業指導活動。

2.地方師范院校教育技術學專業認同在不同群體間存在差異

通過分析得出H師范大學教育技術學專業學生存在性別、年級及選擇意愿上的差異。其中在年級上的差異最為顯著,出現的“大二現象”影響了學生的學習興趣與動力。專業選擇的意愿分類,有“自主選擇”“聽從他人意愿”和“調劑”三類,通過數據分析發現,自主選擇就讀教育技術學專業的學生專業認同感明顯高于聽從他人意愿選擇此專業學生和調劑選擇此專業學生的專業認同感,這個結果與預期相同。對自主選擇就讀本專業的同學進一步訪談發現,自主選擇教育技術學專業的學生可分為兩類,一類是選擇前已經對專業有一定的認識了解,并且有清晰的學習需求和目標;另外一類自主選擇此專業是因為受到周圍已經在教育技術學專業就讀的學生的影響,相應地,學習目標也沒有第一類學生清晰,但這類學生的專業認同感仍高于聽從他人意愿和調劑選擇此專業的學生。因此,教育技術學專業領域的學者和研究者們可適當增加專業的宣傳活動,從而讓更多的學生了解教育技術學專業的發展及前景,吸引更多學生的學習。

3.地方師范院校教育技術學專業認同水平與專業本身及教學方式相關

通過上述分析可總結出,地方師范院校教育技術學專業學生的專業認同主要影響因素為專業本身的課程設置與教師的教學方式。多元回歸分析結果表明專業認知、專業情感與專業行為均能促進學生的專業認同感,專業行為對專業認同的影響最顯著,但結合訪談可看出學生的專業行為與教學方式、課程設置、就業形勢、學校環境、師資力量都存在一定的關系。多數同學表示“專業課程設置太雜,沒有針對性強化,再加上教師的教學方式不能聯系生活實際,對專業的興趣逐漸減少,主動的學習行為也相應減少”,部分同學反映“高級編程語言過于難學,從而產生了懷疑自己是否適合學習此專業的心理”。因此,學校可在課程設置方面適當增加體現專業特色的課程,在教學方式上更加貼近生活,加以正確的引導,多開展實踐應用型活動以促進學生對教育技術學的專業認同感。

(二)研究建議

1.順應時代潮流,找準專業定位

信息技術對教育的發展產生了革命性的影響,教育信息化2.0的提出,加速了教育現代化的實現。教育技術作為教育與技術的橋梁,應牢牢把握時代發展的脈搏,找準專業定位,為教育現代化的實現貢獻突出力量。近年撤銷教育技術學本科專業的高校,較多是因為新增了技術類的專業,如智能科學與技術、數據科學與大數據技術等,轉身投入到專業技術人才的培養中。然而,智能時代的教育發展不僅僅需要技術,更重要的在于利用新的技術更好地解決教育問題,為教育提供更優質的教育資源、更便捷的教育工具。因此,在教育信息化的背景下,有必要回歸到教育的本質,從信息技術與學科融合、多學科協作研究等方向尋求準確的專業定位,以實現信息技術促進教育發展。

2.適應社會需求,創新培養體系

教育部發布的《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》提出應加強信息技術的應用,鼓勵學生積極利用信息手段,實現自主學習和主動學習,逐漸提高教師應用現代技術的水平,增強運用信息技術分析解決問題的能力[9]。可見,智能時代社會發展迫切需要現代信息技術、“互聯網+教育”領域的人才。因此,教育技術學專業培養體系的改革創新可從適應社會發展的人才需求角度出發,突出培養學生的實踐能力和創新能力,加強學科教學與信息技術的整合,重視與其他學科的協同研究,從而進一步解決學生的就業創業問題。

3.結合自身優勢,促進專業發展

教育技術學是一門具有交叉性的學科,其學科的核心具有綜合性和復雜性 [10],從我國教育技術學專業領軍人物以及各高校教師的專業背景也可看出教育技術與其他學科的高度融合性。因此可利用此專業特點,著力引進更多心理學、統計學、信息技術等專業的人才,共同探究專業的長期持續發展,實現教育現代化。

[1]萬昆,任友群.技術賦能:教育信息化2.0時代基礎教育信息化轉型發展方向[J].電化教育研究,2020,41(6):98-104.

[2]朱書強,劉明祥.普通高校教育技術學專業學生專業認同狀況的實證研究:以M大學教育技術學專業學生為例[J].現代遠距離教育,2018(2):35-44.

[3]王玉龍,胡海倫.我校教育技術學學生專業認同現狀調查研究[J].佛山科學技術學院學報(社會科學版),2013,31(6):62-67.

[4]李建英,白繼海,包艷宇.教育技術學在讀本科生專業認同現狀調查:以河北科技師范學院為例[J].辦公自動化,2016,21(9):48-51.

[5]廖江慧. H大學教育技術學本科生的專業認同研究[D].錦州:渤海大學,2019.

[6]秦攀博.大學生專業認同的特點及其相關研究[D].重慶:西南大學,2009.

[7]MAGINNIS C.A Discussion of Professional Identity Development in Nursing Students [J].Journal of Perspectives in Applied Academic Prac-

tice,2018,6(1):91-97.

[8]張衍,張奕萱.檔案學本科生專業認同研究:以上海大學檔案學專業為例[J].檔案學研究,2020(2):19-24.

[9]任友群,閆寒冰,李笑櫻.《師范生信息化教學能力標準》解讀[J].電化教育研究,2018,39(10):5-14,40.

[10]陳麗,王志軍,鄭勤華.“互聯網+時代”教育技術學的學科定位與人才培養方向反思[J].電化教育研究,2017,38(10):5-11,22.

(責任編輯 孫興麗)

基金項目:2013年度湖北省教育廳人文社會科學研究項目“以項目團隊為依托的數字媒體技術專業大學生創新創業教育探索與實踐”(13y079);2019年度湖北師范大學教師教育研究開放基金重大項目“教師教育振興行動計劃下的師范生信息素養研究與實踐”(TED01);湖北師范大學2021年度研究生創新科研項目“師范類專業認證背景下教育技術學專業課堂質量評價研究”(20210148)

作者簡介:趙亞如(1997— ), 女, 河南濮陽人, 碩士研究生, 研究方向為教育測量;

田欣雨(1994— ),女,湖北大冶人,碩士研究生,研究方向為信息技術教育;

李朝乾(1982— ),湖北黃石人,碩士研究生, 研究方向為教育測量;

李書明(1968— ),男,湖北仙桃人,教授、碩士生導師,研究方向為教育信息科學與技術。