淺談傳統村落保護

晁先通

傳統村落,又稱古村落,指形成較早,擁有較豐富的文化與自然資源,具有一定歷史、文化、科學、藝術、經濟、社會價值,應予以保護的村落。傳統村落是在長期的社會發展過程中,祖輩們世代辛勤勞動與智慧的結晶,是中華傳統文化的重要組成部分,是“鄉愁”的重要寄托。近年來國家高度重視傳統村落保護與開發,本文以安康市漢濱區早陽鎮王莊村晁家院子為例,著重分析傳統村落保護中存在的主要問題,并提出相應建議。

一、基本情況

(一)晁家院子基本情況

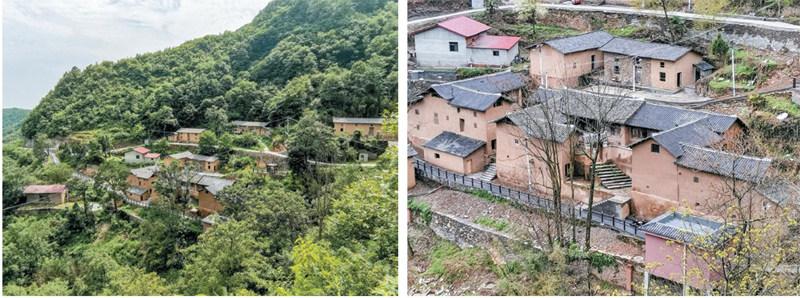

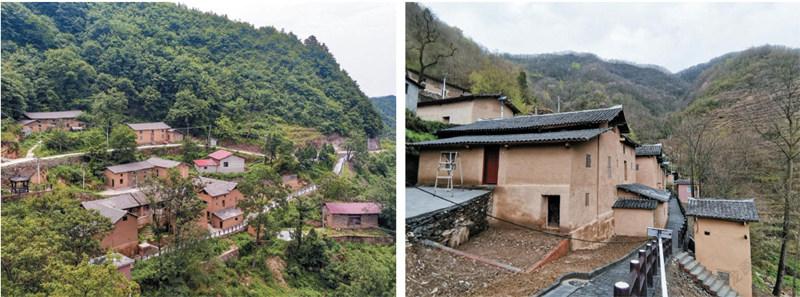

晁家院子位于漢濱區早陽鎮王莊村(因行政區劃調整,現已與周邊行政村合并為大溝河村),列入第四批《中國傳統村落名錄》。晁家院子處于漢濱區東部秦嶺南坡,與旬陽市相鄰,三面環山;自清代晁家先祖遷入以來,經過繁衍,現有32戶人家,另散居楊姓、周姓等人家;房屋為傳統的夯土墻或石墻,除極個別人家以石板為屋頂外,大部分都是青瓦屋頂;耕地散布于周圍的山坡上,大都堆砌成梯田模樣;院子及其周邊有“雞公石”“二郎帽”“鼓石梁”“馬蹄溝”等自然景觀,流傳著諸多民間傳說;經過改革開放以來逐步建設,通電、通水、通路。整體來看,民居完整、人文薈萃、傳承有序,晁家院子是秦巴山區傳統村落的典型代表之一。

(二)晁家院子修繕保護情況

晁家院子修繕保護工作自2015年開始謀劃布局,2020年啟動基礎設施建設,目前進入尾聲。修繕保護的主要內容是:統一修建景觀步道、硬化公共活動場地,部分更換屋梁、椽子和屋頂,對石墻予以粉刷,重建個別傾塌的房屋,建設太陽能路燈、庭院綠化、休閑涼亭等公共設施,對室內地面進行了硬化,對部分墻面粉刷。整體來看,修繕后基礎設施更加完善,房屋安全性提高,環境更加美觀。

二、存在問題

隨著經濟社會發展,國家和社會越來越重視傳統村落保護,可謂不遺余力,但由于各種主客觀因素影響,現在的傳統村落保護工作依然存在諸多問題。下述問題在晁家院子的修繕保護工作中不同程度地存在。

(一)保護理念重物質輕文化

傳統村落是物質遺產和文化遺產的結合,物質遺產是“身”,文化遺產是“魂”,傳統村落保護的基礎在于保護好物質遺產,關鍵在于傳承好文化遺產。但目前傳統村落的保護局限于對傳統村落內建筑物的保護,往往忽略了對傳統村落歷史人文、風俗習慣、農耕文明及自然環境的保護。缺少活躍的非物質文化,傳統村落將是失去靈魂的冰冷村莊。晁家院子目前只是單純的對村落的房屋修繕、環境整治,而沒有對村民數百年來共同生活形成的獨特傳統文化進行發掘保護。

(二)保護與開發之間關系不協調

目前,在傳統村落保護過程中,重開發輕保護、重保護輕開發現象并存,保護與開發之間關系不協調。一方面,部分傳統村落因具有大的旅游價值而被過度開發,成為重要的旅游目的地、“網紅打卡”之地,工程建設量大,游客、商戶眾多,商業氛圍濃厚,傳統村落的生產、生活氣息消失,已不是典型意義的傳統村落。另一方面,城市化的發展使鄉村數量銳減,能保留下來的傳統村落大都位置偏遠,交通不便,人口流失,因此部分傳統村落只是進行修繕保護而未得到合理有效開發,傳承保護與開發利用之間未形成良性互動,從長遠看傳統村落也就失去了發展延續的活力和動力。晁家院子地處大山深處,村民大都已遷走,修繕工作完成后如何進行合理開發,使老院子具備長久的活力將是極大的挑戰。

(三)原住村民主觀能動性發揮不夠

村民是傳統村落中最活躍的因素,也是唯一具有主觀能動性的因素,本應成為傳統村落保護與開發的主體。但傳統村落保護往往由政府主導或商業資本主導,以完成項目建設或商業開發等為主要目的,保護開發過程同村民缺少充分溝通,村民合理訴求未得到有效解決,導致村民缺少全身心投入的主動性,甚至對保護開發存在抵觸情緒。發揮村民的主觀能動性,是傳統村落保護的重要途徑,也是成功的必由之路。政府在主導保護與開發中,應該重點考慮這一因素。

(四)修繕破壞原有建筑風格

對傳統村落建筑物進行修繕最為重要的原則是“修舊如舊”,即盡量保持建筑物原有形狀,保持歷史風貌,與周圍環境風格一致、保持協調,形成整體美感。但囿于工程成本高、時間進度慢、傳統工藝流失、手工匠人缺乏、物料難尋等因素限制,現在大多采用新工藝、新材料對傳統村落房屋進行修繕,新舊風格錯配。比如:晁家院子的房屋以前屋頂有的是石板,此次統一更換成瓦,失去了傳統特色;晁家院子傳統都是夯土墻或石墻,而此次新建的房屋均為磚墻,風格不一致;未對周邊臨近的房屋修繕,整體不協調。

三、保護建議

當下,鄉村振興這一偉大歷史創舉,已然在全國上下全面鋪開。傳統村落保護工程應該統籌在鄉村振興中,把產業、人才、文化、生態建設囊括其中,傳統村落才會更有活力,才能實現保護的價值和意義,達到保護的初衷和目的。傳統村落保護,是一個牽扯諸多領域、諸多方面的綜合工程,只有多方共同發力,采取綜合性的保護開發措施,才能使傳統村落真正成為人們心中那彌漫著人間煙火氣的“根”。

(一)以文化保護為核心實施保護

國內外的事例證明,傳統村落如果要獲得真正的保護,必須以傳統文化保護為核心實施綜合保護,就是既要維護好傳統村落的自然生態環境、物質遺產,更要保護好非物質文化遺產以及現代文化。通過對傳統文化的傳承與弘揚,提升村民對傳統文化價值的再認識,從而增強他們的文化自信與自覺,鞏固村民與村落之間的天然紐帶,使他們自覺自愿地投身于傳統村落保護。無可否認傳統文化中存在糟粕,對此決不能抱著相對主義態度予以簡單傳承,而應用現代法律和道德予以揚棄。晁家院子在完成物質遺產部分的修繕保護后,應著重對流傳的民間傳說、生活習俗、傳統技藝等進行深入發掘,借助互聯網、自媒體等現代技術手段予以保存、傳播,以擴大知名度、提升美譽度。

(二)保護與開發并重

保護與開發是傳統村落保護的一體兩面,關鍵在于形成動態平衡關系。在現代商業模式運作開發下,傳統村落轉化為旅游資源,除了獲得當地政府、商業資本的重視,受益的村民也會主動保護與傳承,增強了傳承和保護的責任感,形成良性互動;但要注意開發的廣度與深度,避免簡單的建設景區化、生活展示化、文化表演化,導致傳統村落生活氣息消失、文化變異,成為披著傳統村落外衣的現代商業街,而傳統村落也最終失去了作為文化旅游資源的獨特性。而對面臨空心化危機的傳統村落,則要在保護的基礎上適度開發,可根據村落的資源稟賦,選擇旅游業、生態農業、傳統手工業、特色農產品加工等產業,讓村民在生產活動中獲得必要的經濟利益,調動村民參與保護的積極性,使傳統村落具有永續存在的基礎與活力。對于晁家院子來說,關鍵在于吸引村民回流,發展特色農業產業,使村民能扎下根,做好日常修繕維護,保持傳統生產、生活風俗存續。

(三)充分尊重村民主體地位

在保護開發前,應對保護開發的規劃、方案充分征求村民的意見和建議,尤其是非物質文化遺產保護方面,只有同長期生活于此的村民反復溝通交流,才能真正發掘、總結、提煉傳統村落蘊含的傳統文化的精髓;在保護開發過程中,要針對出現的新情況和問題作必要調整,不能專斷而漠視村民的合理訴求;在后續運行中,要保障村民必要的經濟利益,同村民不斷磨合,融洽關系,使村民有獲得感。人是第一位的因素,尊重了村民的主體地位,調動村民的積極性,傳統村落保護也就獲得了源源不竭的動力。

(四)堅持“修舊如舊”

在對傳統村落修繕保護中,一方面要盡量采用傳統工藝對古建筑進行修繕,避免新舊搭配,對室內的裝飾也應采用傳統做法,避免“舊瓶新酒”;另一方面要加強規劃布局,使傳統村落自身整體協調,也能與周邊的自然環境融為一體。晁家院子在后續的建設過程中要注重“修舊如舊”原則的運用,對前期的不當建設要逐步予以修正。“修舊如舊”才能讓人產生親切感,進村入戶,真正能看得見鄉風、聽得見鄉音、望得見鄉愁,把中國鄉村傳統文化精粹根植在人們的內心深處,為文化自信在廣大農村找尋一片沃土。

(安康市漢濱區文化和旅游廣電局)