蕪湖跨座式單軌交通技術發展及節點工程方案研究

雷慧鋒

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

蕪湖市作為長三角地區極具發展潛力的中等城市,根據城市自身規模、特點和交通需求,選擇了經濟適用、環境友好的跨座式單軌交通,也是國內繼重慶之后第二座建設跨座式單軌的城市。

2016 年2 月,國家發改委正式批復了《蕪湖市城市軌道交通一期建設規劃(2016~2020)》,一期建設項目包括1 號線和2 號線一期工程,線路總長46.9 km。根據線網規劃和建設規劃階段的客流預測,蕪湖市軌道線網中骨干線路客流規模為(1.0~2.3)萬人/h,屬于中運量線路等級,系統選型應為輕軌。通過技術經濟綜合比選,并結合“輕軌應以高架或地面敷設為主”的要求,確定以跨座式單軌作為蕪湖城市軌道交通骨干線網的制式選型。

設計階段重點圍繞跨座式單軌工程建設中的關鍵技術[1-3],以重慶跨座式單軌關鍵技術國產化研究和輕型跨座式單軌系統技術研究成果為基礎[4-6],結合蕪湖市軌道交通需求特征和建設條件,針對車輛、軌道梁及道岔等關鍵技術開展深入的研究論證和技術創新,對控制性節點工程方案開展精細化研究,最終方案在以下幾個方面取得突破:采用了適應性更好的輕型單軌系統;研制并應用新型道岔系統,突破了以往道岔對折返能力的限制[7],系統能力達到30 對/h;軌道梁采用造價低、行車舒適性好的連續剛構體系;設置了功能良好的應急疏散通道;實現2 條線同層平行換乘和渡線聯絡;研究采用了結構輕量化且抗震性能優越的鋼-混凝土組合獨柱三層高架車站;通過控制性節點工程精細化設計,本期項目兩條線最終地下段長度占比減少到3%,使跨座式單軌系統的環保、景觀優勢得到充分體現。

1 跨座式單軌三大關鍵技術發展應用

1.1 車輛選型

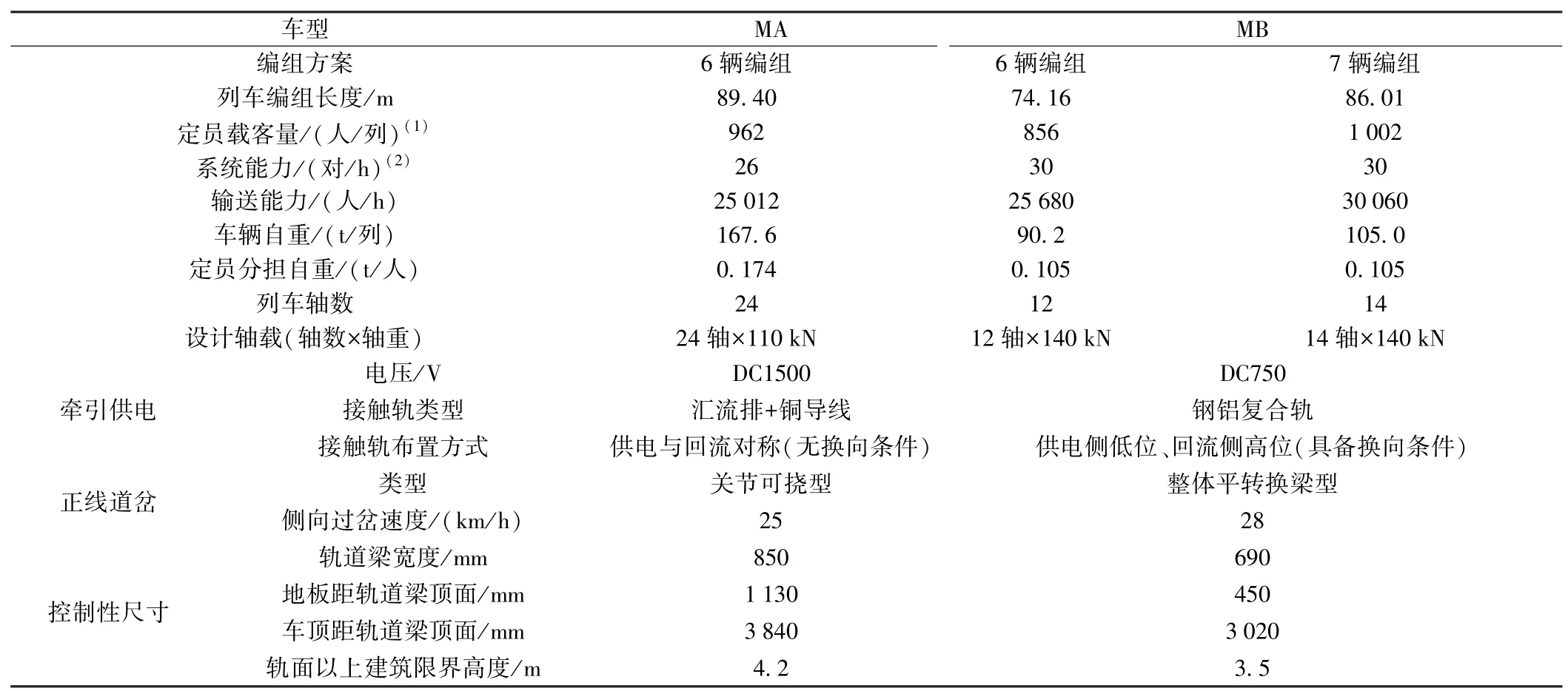

車輛選型階段,重點比較重慶單軌(以MA 表示)和基于龐巴迪INNOVA 300 型單軌(以MB 表示)兩種車型。比較指標主要有:輸送能力、運載效率、控制性參數等。在滿足能力需求條件下,兩種車型主要技術特征對比見表1。除了對表1 所列特征進行比較外,針對擬選車型單軸轉向架條件下軸重較大的特點,根據本項目客流預測各時段滿載率及對應的軸重,對輪胎壽命期輪載分布比例特征進行了分析,并對照參考國外同類項目輪胎使用壽命分析數據,結合彎道沖角、總軸數等因素,對兩種車型輪胎使用壽命及維護成本做了定性、定量分析。

表1 兩種車型主要技術特征對比

通過綜合比較,推薦采用MB 車型,遠期列車編組6 輛。新車型的應用,不僅很好地滿足了蕪湖軌道交通的需求,也有利于促進跨座式單軌在我國的推廣。

1.2 軌道梁結構體系

軌道梁常被稱為跨座式單軌交通的生命線,是保證列車運行安全性和舒適性的基礎,也是體現跨座式單軌工程項目建設成敗的關鍵。鑒于軌道梁兼有的運行軌道和承載結構雙重功能的特點,為保證軌道梁的線形及走行面摩擦系數能較好地滿足列車運行軌道的功能要求,軌道梁優先采用預應力混凝土梁(簡稱PC梁)。軌道梁結構體系有簡支梁、連續梁和連續剛構等類型,簡支體系和連續體系各有優缺點,需結合線路條件綜合比選確定。

蕪湖單軌設計階段,在綜合分析國內外跨座式單軌軌道梁應用情況的基礎上,結合本項目擬選車型匹配的軌道梁斷面特點及沿線建設條件等因素后,區間一般區段,決定采用以標準跨跨度為30 m 的預應力混凝土連續剛構體系為主的軌道梁方案;部分低墩或其他原因不適合采用連續剛構的區段采用簡支梁;針對跨越市政道路、公路和鐵路時的大跨度需要,采用鋼-混凝土結合式軌道梁;需要更大跨度時,采用在連續梁橋上敷設軌道梁的梁上托梁方案、大跨度連續鋼-混凝土結合梁方案,或者大跨度連續鋼軌道梁方案。

1.3 道岔選型與技術創新

(1)道岔選型研究

單軌道岔為關節式(關節型和關節可撓型)和整體梁式,其中正線道岔一般選擇側向過岔速度較高、舒適性較好的關節可撓型道岔。通過梁內設置的撓曲機構使側向位時道岔梁導向面板、穩定面板在折線形岔梁基礎上形成曲線是可撓型道岔的主要特點,而撓曲機構的設置和撓曲作業對梁內空間有一定要求,目前在技術上可設置撓曲機構的道岔梁最小寬度為800 mm。當道岔梁寬度小于800 mm 時,只能采用關節型或整體梁式道岔[8]。

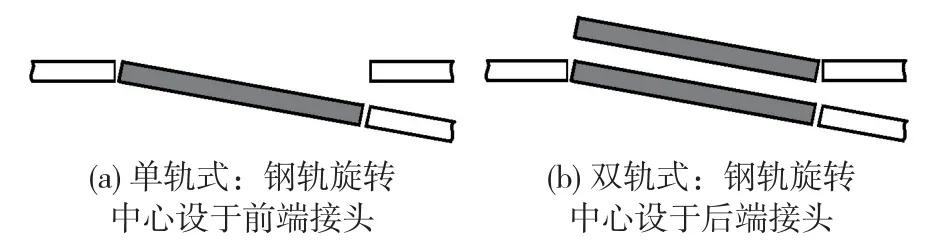

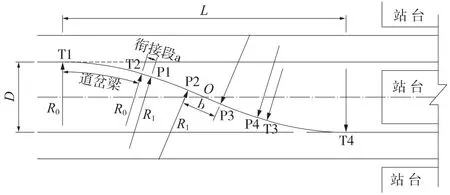

前期研究階段,針對所選車型軌道梁寬度為690 mm,正線道岔無法采用目前重慶單軌正線所采用的關節可撓型道岔,而關節型道岔側向過岔速度無法滿足折返能力和舒適性要求的特點,研究了以整體平轉為特點的換梁型和樞軸型道岔。換梁型和樞軸型道岔在工作原理上類似于鐵路上的無尖軌轉轍器[9](見圖1)。

圖1 鐵路無尖軌轉轍器

(2)道岔設計參數研究

道岔類型確定后,需要根據配線、行車設計要求確定道岔規格和具體尺寸。研究中,考慮道岔規格的標準化和統型化需求,結合國內外單軌應用情況,確定道岔規格種類和基本尺寸。其中,側向過岔速度的確定原則,以車輛供貨商提出的技術接口要求為基礎,參考了國內鐵路和地鐵設計規范的基本要求和日本單軌相關標準,結合單軌系統輪軌關系特征,從乘客舒適性、輪軌相互作用、道岔梁受力等方面綜合分析后確定,并以此作為道岔產品設計的依據。

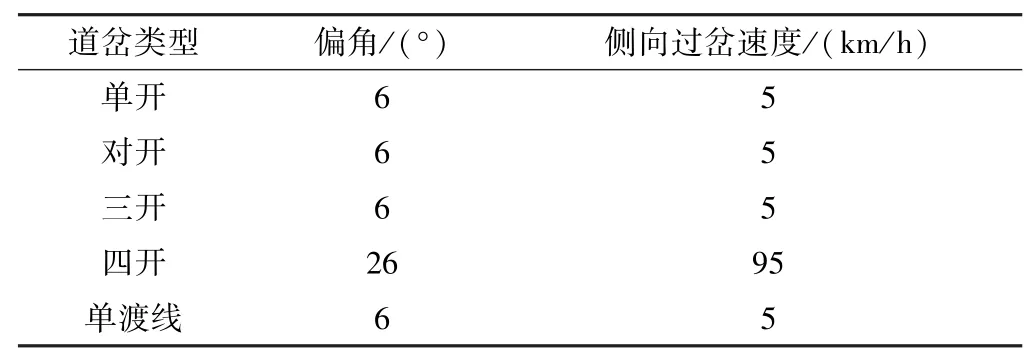

樞軸道岔側向為折線型,側向過岔存在一定沖擊,因主要用于車場線,側向過岔速度不需要考慮乘客舒適性要求。過岔速度受車輛轉向架構造及側向車輪分布特征制約。對比本項目單軌車輛與重慶單軌車輛特點,若僅從側向車輪分布特征看,本項目車輛應具有更好的折線適應性,但考慮到本項目車型為低重心輕型車輛,轉向架也屬于輕型結構,在無充分的實踐驗證的情況下,暫按車輛供貨商技術接口要求取值(見表2)。

表2 樞軸型道岔類型

換梁型道岔因采用整體梁互換方式實現轉線,相當于可轉動的軌道梁,而且可以在道岔區段設置緩和曲線。因道岔區不考慮設置超高,側向過岔速度限值取決于容許的未被平衡的離心加速度。

對道岔區段是否有必要設置緩和曲線問題進行分析,從單質點運動分析,設置緩和曲線有利于改善運行時乘客的舒適性,但根據鐵路道岔相關資料,道岔區設置緩和曲線對改善行車舒適性作用有限,目前國內外開通的單軌線路以及與單軌類似的磁浮交通線路,道岔一般不設置緩和曲線。

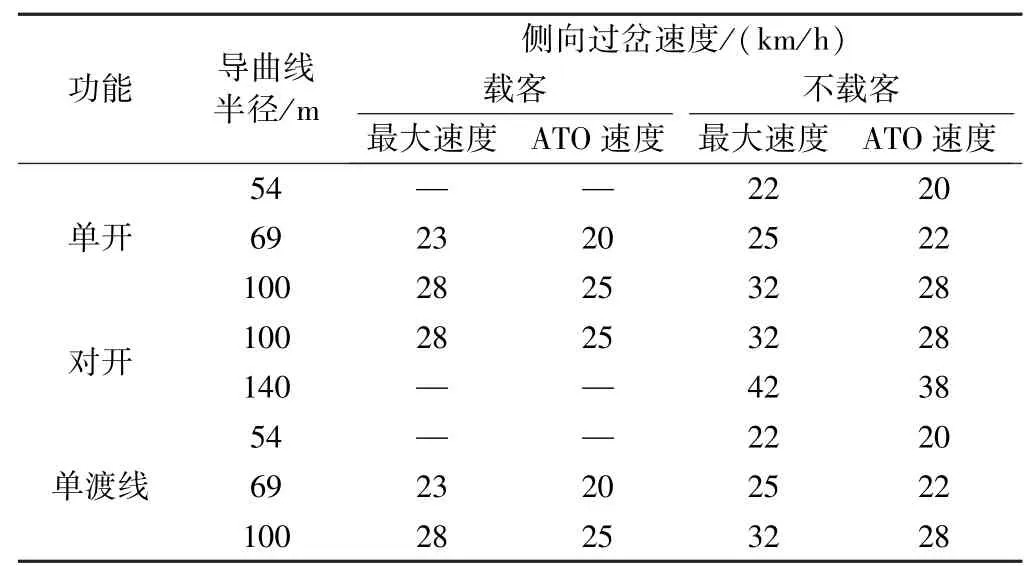

本項目中道岔選型綜合考慮了車輛接口要求、配線功能、道岔區規模等因素,除站前折返渡線因頻繁載客通過,按車輛接口要求,采用導曲線半徑為69 m 的帶緩和曲線道岔外,其他正線道岔及接出入線道岔均采用導曲線半徑為100 m 的不帶緩和曲線道岔。各類換梁型道岔側向過岔速度見表3。

表3 換梁型道岔類型

(3)道岔的拓展應用與技術探索

①側式站故障停車線道岔方案

受站址場地條件限制,2 號線弋江路站需采用側式站并設置故障車停車線。如果按照常規布置方式采用換梁型道岔,則兩條站線最小線間距需10.6 m,且需要設置較大的道岔平臺,導致車站規模較大,且景觀效果差。為此,專門研究將樞軸道岔用于停車線的技術可行性和經濟性。通過分析近遠期本站配線功能,提出停車線樞軸道岔布置方案。按此布置方式,線間距為8.4 m,有效控制了車站規模和道岔平臺體量。

②車輛段咽喉區集約化布置

基本思路是在常規渡線設置方案的基礎上,通過調整渡線控制方式,拓展道岔梁的功能。對于換梁型渡線,通過調整曲梁線形構成和直曲梁轉軸位置,將度線接通狀態時閑置位直梁偏角調整為小于等于6°,滿足車輛側向過岔要求,使常規布置方式下閑置的直梁得到利用;對于樞軸型渡線,將常規設置方式下同步轉轍的兩組單開道岔,調整為分別獨立控制的“三開+單開”或“三開+三開”組合,提高岔梁的利用率。上述集約化布置方案可減少咽喉區道岔數量和咽喉區長度,但增加了道岔控制的復雜性,改變了渡線控制模式及與信號的接口關系,尚需深化研究和完善接口,本項目暫未采用。

2 關鍵性技術標準和技術方案研究

2.1 線間距

(1)正線最小線間距

根據車輛限界參數,當兩線間無構筑物時,正線直線地段兩線線間距為設備限界間預留150 mm 的安全間隙,據此計算的最小線間距為3.9 m。當兩線間設置疏散通道時,疏散通道結構外緣至設備限界間安全間隙不小于50 mm。按照現行國家強制性標準,高架線路需設置疏散通道,但對跨座式單軌疏散通道高、寬度沒有明確要求,也無工程先例。為此,專門研究了設置疏散通道條件下的最小線間距。現行《地鐵設計規范》規定,平臺最小寬度1 000 mm,距軌面高度不大于900 mm。結合單軌高架線路特點和本項目車型特征,考慮緊急情況下乘客安全逃離列車的便捷性及疏散通道與軌道梁在景觀上的協調性,確定平臺寬度為1 200 mm,高度為列車地板面以下200 mm。按此計算確定正線最小線間距為4.6 m。

(2)渡線標準線間距

渡線線間距主要由道岔結構構造參數和道岔區建筑限界兩大因素決定。其中,樞軸道岔結構簡單,道岔結構對限界影響因素少,通過對渡線區段道岔結構和列車側向過岔時的限界要求分析,確定樞軸道岔渡線標準線間距為4.5 m;換梁型道岔有多種類型,且由兩根岔梁組成,在形式上屬于帶伸臂的四連桿機構,道岔區限界受岔梁導曲線半徑和曲線構成、岔梁銷軸相對位置、岔梁間連桿位置和長度、驅動推桿位置等多個因素影響,需要綜合分析比選確定。

為盡可能統一多種類型換梁型道岔渡線線間距,研究中結合蕪湖單軌道岔選型基本需求,并充分考慮換梁型道岔在國內的推廣應用,針對表3 所列的3 種渡線類型和表1 所列的2 種車型,分別按線間距4.8 m、5.2 m、5.3 m、5.6 m 進行了道岔結構和線形參數對比分析,從保證道岔區限界安全間隙和合理控制道岔區總體規模考慮,確定不帶緩和曲線時渡線標準線間距取5.3 m,帶緩和曲線時渡線線間距取5.6 m。需要指出的是,渡線線間距的控制要求,同樣適用于正線一般單開道岔區。困難條件下無法滿足標準線間距要求時,可通過道岔特殊設計適當減小線間距,但不宜小于4.8 m。

2.2 疏散通道設置方案

與常規軌道交通高架線路橋梁結構不同,跨座式單軌高架結構為由兩線獨立的軌道梁構成的軌道梁橋,沒有可以直接放置疏散通道的結構。為此,根據確定的疏散通道基本形式,采用經濟性較好且安裝方便的桁梁型式。在此基礎上,研究橫向支承于軌道梁上的分散支承方式(圣保羅方案)和支承于橋墩蓋梁上的獨立支承方式。前者為多支點支承,通道結構受力較小,可以節省結構材料,但需要沿軌道梁縱向預留很多連接栓孔,且對安裝精度要求較高,在一定程度上限制了軌道梁安裝階段的可調整性;此外,從受力上存在軌道梁與通道結構相互作用影響,支承連接構件易承受疲勞荷載,不利于保證結構的長期耐久性。因此,確定采用獨立支承方式。

2.3 聯絡線方案

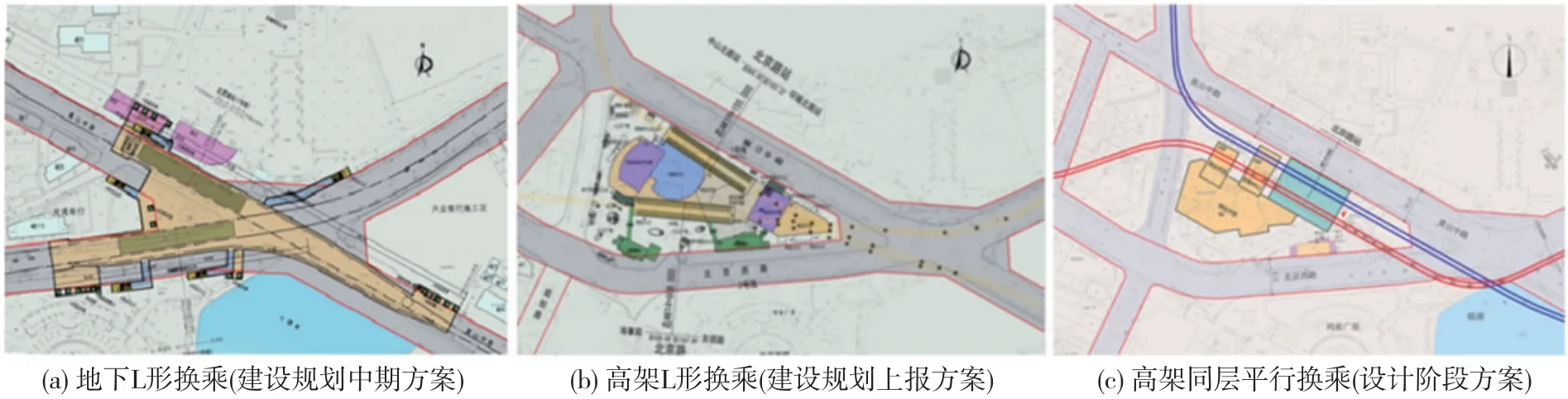

蕪湖軌道交通一期項目在北京路站(換乘站)站端設置1 號線與2 號線的聯絡線,供檢修列車通過。由于換乘站采用同層平行換乘方式,大大簡化了聯絡線設置方式,采用渡線聯絡線。換乘站為兩個側式站并置形成的一島兩側車站,聯絡的兩條線線間距較大,如果按照正常的渡線布置方式,不僅導致道岔橋工程規模較大,景觀效果差,而且還會導致渡線的長度不足。為此進行了細化研究:首先,通過對車輛適應性的分析,確定道岔采用所選車型可適應的不設緩和曲線的最小曲線半徑R-54 m 換梁型道岔;其次,參考地鐵和鐵路行業相關做法,研究了縮短渡線方案(見圖2)。

圖2 聯絡渡線布置方式示意

圖2 中,T1-T2(T3-T4)為道岔曲梁,T2-P1(P4-T3)為道岔梁固定端銜接段,P3-P4為連接兩組道岔的半徑為R1的反向曲線軌道梁。其中,R1在滿足不小于導曲線半徑R0且可適應制梁模具作業要求的前提下盡可能取較小值;曲線P1-P2段長度按不小于5 m控制;夾直線P2-P3長度b根據渡線長度控制及道岔布置要求,并考慮便于軌道梁制作等因素確定,按不小于3 m 控制,無法滿足不小于3 m 的要求時,可采用不設夾直線(即b=0)的反向曲線軌道梁。盡管按此形成的聯絡線由斷背曲線和反向曲線構成,不符合我國軌道交通線路設計常規做法,但在國外已有實際應用[10-11],尤其對于行車舒適性要求較低的聯絡線,適當降低線形標準有利于節省投資。

2.4 路中獨柱車站結構方案

單軌交通多數路段線路沿城市道路路中敷設,路中設站不可避免,為了減少車站對道路占用,路中站應優先采用獨柱式結構。根據以往工程實踐,為保證獨柱式結構的抗震性能,獨柱車站結構多采用單層T 形結構[12]。對于大量采用路中敷設的高架線路,因車站設備布置需要,往往需采用獨柱三層結構。當采用獨柱三層結構時,為滿足大懸挑條件下結構靜力和抗震要求,底層獨柱橫向尺寸較大,抗震烈度Ⅶ度以下地區,一般為3.0~3.5 m,將引起建成區既有道路較大范圍的改造。為提高跨座式單軌對路中高架敷設的適應性,重點從結構、構件材料和結構體系兩個方面尋求突破。材料方面,主要從減輕結構整體質量和主要受力構件截面承載效率的角度入手,研究應用了鋼-混組合結構技術,作為主受力構件的底層獨柱及二層中柱采用鋼管混凝土結構;結構體系方面,主要從地震響應機理分析入手,通過減小站廳層中立柱尺寸,加大邊立柱尺寸,優化中柱與邊柱之間的剛度比,將常規的準干字形結構轉化為一層鋼-混結合式獨柱支承的二層框架結構,在滿足靜力計算對結構應力、變形要求的前提下,適當弱化站廳層水平向抗推剛度,釋放地震能、減少地震力。分析表明,獨柱橫向寬度1.85 m 即可滿足Ⅶ度區抗震設防要求。

3 機電設備的優化改進

3.1 設備布置集約化

結合車站建筑輕量化設計對強、弱電設備用房進行集約化整合。

(1)對直流開關柜室、再生能饋室及接觸軌隔離開關柜室進行整合。

(2)對專用通信系統與BAS、AFC、門禁、安防等弱電系統進行整合。

3.2 接觸軌優化

(1)根據車輛供電受流特點,接觸軌采用了兩側豎向錯位不對稱布置方式,并采用定位準確、固定可靠的雙槽道安裝方式,具備列車換向運行的條件;根據國內接觸軌絕緣安裝要求及車輛動態位移特點,與有關廠家聯合研制了安裝空間小、受流面寬的C 形鋼鋁復合軌。

(2)采用正線分段絕緣器和道岔分段絕緣器實現列車集電靴在不同供電分區間、道岔處接觸軌的連續通過,減少了由靴軌分離、接觸引起的機械沖擊和電弧燒蝕,延長了集電靴和接觸軌的使用壽命。

3.3 信號系統改進

(1)信號系統按符合單軌全自動運行模式特點的要求設計。

(2)增設了工程車防護系統,向司機提供駕駛期間輔助提示功能,提高工程車運行安全等級及作業效率。

(3)采用免預埋式信標及計軸,減少對土建工程影響,降低造價的同時提高了軌旁設備安裝靈活性。

4 控制性節點工程方案的精細化研究

4.1 北京路站換乘方案

北京路站為位于城市中心區的1 號線與2 號線的換乘站。方案研究過程中各階段分別推薦了地下L 形換乘、高架L 形換乘和高架同層平行換乘3 種方案(見圖3)。換乘站不同的敷設方案不僅影響本站工程規模,還會影響兩端相鄰區段線路和車站的敷設方案及工程規模。建設規劃中期成果推薦采用地下換乘站方案。在應業主要求開展建設規劃工程方案咨詢優化過程中,根據區段道路、環境建設條件,結合跨座式單軌技術特點,對敷設方案進行了認真的分析研究后,認為采用高架換乘方案可以大幅度減少地下段長度,具有明顯的技術經濟合理性。與地下站換乘方案相比,采用高架換乘站方案后,兩線車站兩端地下區間長度減少約6.8 km,地下站少4 個,節省投資約24 億元。

圖3 北京路站換乘方案對照

4.2 中江橋方案

1 號線跨青弋江與市政道路中江橋共橋位,而中江橋因通航凈空受限需拆除既有橋建新橋,新橋采用主跨96 m 獨塔斜拉橋,如何處理1 號線跨青弋江與市政中江橋的關系問題,一直是前期方案研究過程中爭論的焦點之一。分建方案實施簡單,但引起較大工程拆遷;合建方案有利于集約利用通道資源,但有一定技術難度。建設規劃階段經多次比選研究后,推薦分建方案。

針對分建方案存在的問題,可行性研究階段以合建為目標,從橋梁結構、道路銜接、拆遷范圍等方面開展了詳細的方案比選研究,論證合建方案的技術可行性和經濟合理性。同時,針對軌道梁橋與市政橋之間結構關系,研究了與市政橋跨度匹配,二者共橋墩的(60+96) m 梁-桁組合式大跨度鋼軌道梁T 構橋方案和軌道梁橋支承于市政橋上的高、低支墩小跨度PC軌道梁橋方案,推薦采用軌道梁支承于市政橋橋面的低支墩小跨度PC 軌道梁橋方案(見圖4)。

圖4 中江橋合建方案

4.3 跨寧安城際方案

2 號線一期工程沿北京中路自西向東穿越寧蕪鐵路、寧安城際鐵路(高架),是影響2 號線平縱斷面方案的控制性節點之一。設計階段根據交叉區域道路和周邊環境條件,以及影響線路和工程方案的主要控制因素,研究了北側上跨鐵路、路中地面下穿鐵路、北側頂進雙線框架橋下穿鐵路、南側頂進雙線框架橋下穿鐵路、南北側各頂進單線框架橋下穿鐵路、路中地下下穿鐵路等6 個方案。根據初步的技術可行性分析,并結合與鐵路部門溝通情況,重點對北側上跨鐵路方案和北側頂進雙線框架橋下穿鐵路方案進行了深化比選研究。通過技術經濟綜合論證分析,推薦采用2×70 m T 構上跨寧安城際的單軌橋方案,T 構采用轉體法施工。

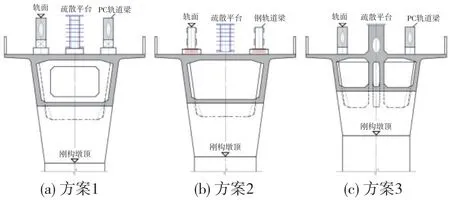

交叉處寧安城際為高架線,為了盡可能降低交叉點軌面高程,改善縱斷面條件,便于與弋江路站銜接,對T 構梁部斷面、軌道梁類型及其與T 構梁部的支承連接方式進行了研究,比選了3 個方案:方案一,單箱單室箱梁上承托簡支PC 軌道梁方案(見圖5(a));方案二,鋼軌道梁與箱梁形成組合斷面方案(見圖5(b));方案三,異形單箱雙室箱梁上承托(簡支或剛結)PC 軌道梁方案(見圖5(c))。

圖5 跨寧安城際單軌橋軌道梁方案比較

方案一屬于單軌工程中常規的梁上托梁方案,結構體系簡單,采用PC 軌道梁有利于行車,但由于簡支軌道梁支座占用較大的空間高度,增大軌面高程,導致線路縱坡較大,在北京中路轉向弋江北路區段形成對行車舒適性不利的大坡度與小半徑平縱組合線形條件,需抬高弋江路站的高程;方案二將鋼軌道梁與T 構梁部通過剪力釘通長連接,使軌道梁與T 構梁部形成新型鋼-混組合結構,避免了設置支座,且由于鋼軌道梁自重輕,形成的組合斷面共同承擔橋面附屬結構恒載和列車活載,從而降低軌面至T 構梁頂面高度及T 構梁部結構高度,達到降低軌面高程的目的;方案三利用疏散通道空間將箱梁中腹板凸起至橋面之上,提高T 構梁部結構高度和T構整體剛度,優化預應力鋼索布置和承載效率,從而降低T 構箱體頂面至梁底的高度。與方案二相比,方案三T 構梁部施工相對復雜,電纜布設方式與標準段區間不同,需在梁端進行過渡。此外,方案二采用自重輕的鋼軌道梁也有利于上跨高速鐵路區段軌道梁的架設安裝。故決定采用方案二。

4.4 穿商合杭高鐵方案

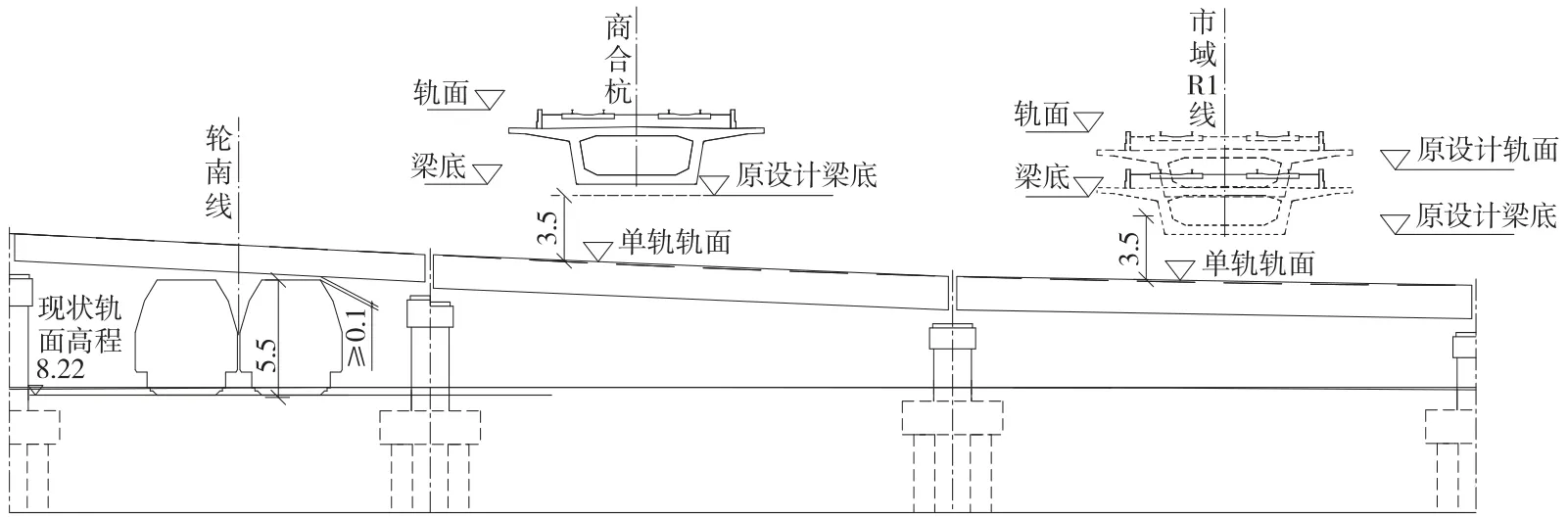

1 號線在赤鑄山路站~赭山路站區間沿銀湖路路中自北向南先后穿越既有鐵路輪南線(地面線)、擬建中的商合杭高鐵(高架)、市域R1 線(高架)及保興河,線路縱斷面受到較大制約,是貫穿研究、設計各階段線站位及敷設方案技術經濟比較研究的重點之一。建設規劃和可研階段重點比選研究了高架上跨、地下下穿兩大類方案。因交叉區域商合杭高鐵為公鐵合建雙層橋,上跨方案跨越點軌面高度約38 m,導致兩端車站高度大于24 m,不僅增加了車站設計的復雜性,且本線實施時高鐵已開通,上跨實施協調難度極大,故建設規劃和可研階段均推薦了地下下穿方案。

設計階段明確本項目采用輕型單軌車型(MB 型車),因其要求的限界凈空高度較小,為高架下穿商合杭高鐵創造了有利條件。在此情況下,設計重點從兩個方面開展分析論證:一是分析R1 線縱斷面調整的技術可行性;二是研究R1 線市域線荷載標準下,梁體結構高度優化的技術可行性。初步的論證分析表明,抬高R1 線梁底高程,滿足高架下穿方案的限界高度要求,在技術上是可行的。根據進一步對高架下穿實施性技術方案的詳細研究,通過調整R1 線縱斷面和交叉區橋跨方案,提高了R1 線軌面高程,降低了交叉區域鐵路橋跨梁部結構高度,增大了鐵路橋下凈空高度,圓滿解決了制約高架下穿方案的問題,最終形成鐵路與單軌空間關系如圖6 所示的高架下穿實施方案。該方案在保證1 號線跨輪南線橋下凈空滿足鐵路部門提出的凈空要求的基礎上,為1 號線下穿商合杭高鐵及R1 線的凈空高度預留一定余量。高架下穿方案避免了在道路路中設置敞口過渡段,雖然高架下穿方案也會引起地面道路局部區段的拓寬改造,但改造工程量和對道路的影響小于地下下穿方案,工程投資較地下下穿方案節省約7 200 萬元。

圖6 1 號線高架下穿商合杭高鐵空間關系(單位:m)

5 結語

蕪湖作為我國第二個國家正式批復采用跨座式單軌的城市,系統選型和技術標準的適應性和先進性、工程方案的精細化和技術經濟合理性不僅影響本項目開通后的運營效果和項目整體投資效益,也會影響跨座式單軌系統在國內的推廣應用。在對項目建設規劃成果進行咨詢,及后期開展的可行性研究及工程設計過程中,以重慶單軌關鍵技術國產化研究與設計經驗及輕型跨座式單軌技術系統性研究成果為基礎,通過充分的研究論證,合理借鑒和應用國內外單軌成熟技術,準確把握單軌技術特點,根據蕪湖城市交通需求、建設環境條件和實際工程需要,通過技術創新和精細化設計,科學開展系統選型比選論證,推薦適應性較好的輕型跨座式單軌系統,并研究提出與之匹配的軌道梁和道岔系統,確定了相關技術標準,不斷深化和細化換乘站、重要立交等控制性節點工程方案研究,將諸多“不可能”變為“可能”(本期項目線路地下敷設比例由19.2%減少到3.0%)。正是這種貫穿于研究、設計全過程的技術創新和精細化設計理念,可最大程度保證項目系統選型、關鍵技術應用、主要技術標準及工程方案的技術經濟合理性,通過工程實踐充分體現跨座式單軌交通經濟適用、環境友好的技術優勢,以及對中運量軌道交通線路良好的適應性。