跨座式單軌連續(xù)鋼-混結(jié)合軌道梁負彎矩區(qū)抗裂性能研究

郭子煜

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司,北京 100055)

1 概述

跨座式單軌PC 軌道梁標準跨度一般為20~30 m[1-2]。需要大跨度時可采用簡支鋼混結(jié)合軌道梁,跨度一般為35~50 m。當跨度大于50 m 時,可采用連續(xù)混凝土梁上敷設普通PC 軌道梁的方案,但結(jié)構(gòu)高度大幅增加,既不經(jīng)濟又不美觀[3]。因此,需要結(jié)合跨座式單軌車輛走行部的特點及橋梁結(jié)構(gòu)形式,研究一種既輕盈美觀又經(jīng)濟適用的軌道梁結(jié)構(gòu)形式。

連續(xù)鋼-混結(jié)合軌道梁是一種在鋼梁的頂部增加混凝土板、與鋼結(jié)構(gòu)形成整體、共同參與受力的橋梁結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)既顧及跨座式單軌車輛橡膠走行輪的行車舒適性和耐久性、增加走行時的摩擦力[4]、降低噪聲的要求[5],同時利用合理的橋梁結(jié)構(gòu)形式減小結(jié)構(gòu)體量、提升景觀、加大軌道梁的跨越能力。目前,鋼-混結(jié)合梁在公路、鐵路、鋼輪鋼軌的城市軌道交通中應用廣泛,但是跨座式單軌系統(tǒng)中尚無應用。為解決防滑、噪聲、跨度需求等問題,以下對跨座式單軌系統(tǒng)中應用鋼-混結(jié)合梁進行深入研究。

以1 聯(lián)(40+60+40) m 連續(xù)鋼混結(jié)合軌道梁為例,計算跨度(39.355+60+39.355) m,梁全長139.83 m,軌道梁采用單箱梁,兩榀軌道梁之間采用橫梁和下平聯(lián)連接(見圖1)。主梁截面中支點總高3.2 m,鋼結(jié)構(gòu)采用外高2.84 m、外寬0.55 m 箱形截面。邊支點截面總高度2.6 m,鋼結(jié)構(gòu)采用外高2.24 m,外寬0.55 m 的箱形截面。

2 面臨難題

2.1 混凝土橫向尺寸受限

傳統(tǒng)地鐵、輕軌鋼-混結(jié)合梁的截面形式通常為混凝土橋面板(作為橋面設施的承載面),橫向?qū)挾容^大,高度在300 mm 左右,全部位于受壓區(qū),以充分發(fā)揮混凝土的抗壓能力(見圖2)。

圖2 傳統(tǒng)地鐵、輕軌斷面

受走行部的限制,跨座式單軌的鋼-混結(jié)合梁的梁體寬度一定,無法充分發(fā)揮混凝土板的抗壓能力(見圖3)。

圖3 單軌鋼-混結(jié)合梁斷面

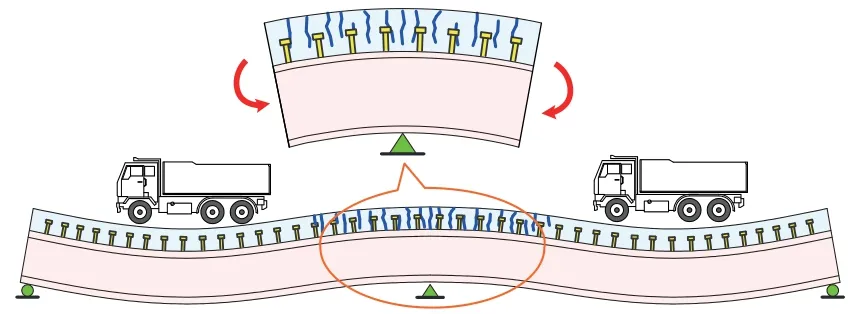

2.2 中支點負彎矩區(qū)混凝土受拉易開裂

在連續(xù)鋼-混結(jié)合梁中支點負彎矩區(qū)范圍內(nèi),由于混凝土體量小,且經(jīng)常受車輪直接碾壓,較容易開裂。因此,如何控制負彎矩區(qū)混凝土裂縫的發(fā)展,提高其耐久性成為必須解決的難題(見圖4)。

圖4 單軌鋼-混結(jié)合梁中支點混凝土開裂示意

3 常規(guī)解決方案

針對單軌連續(xù)鋼-混結(jié)合梁的中支點范圍混凝土所受拉應力較大容易開裂等問題,通常解決方案為鋼-混結(jié)合面采用普通剪力釘,并采用增加鋼筋面積的方式限制裂縫寬度。以(40+60+40) m 連續(xù)鋼-混結(jié)合梁為例,采用此方案,需要在中支點范圍內(nèi)的混凝土中配置28 根φ32 mm 鋼筋。在混凝土截面為700 mm(寬)×360 mm(高)的范圍內(nèi)配置如此多的鋼筋,將導致混凝土難以澆筑。

圖5 中支點負彎矩區(qū)常規(guī)配筋方式(單位:mm)

4 創(chuàng)新性措施

4.1 負彎矩區(qū)采用抗拔不抗剪連接件

一般情況下,傳統(tǒng)的栓釘連接件可以保證鋼與混凝土之間的緊密結(jié)合[6],但對于負彎矩區(qū),鋼梁內(nèi)拉應力會通過栓釘傳遞到混凝土中,使得混凝土承受較大的拉應力,并導致混凝土開裂。而新型抗拔不抗剪連接件通過在普通栓釘或者T 形連接件外包裹一層低彈模材料,使得鋼與混凝土之間無法傳遞剪應力,釋放了組合結(jié)構(gòu)負彎矩區(qū)混凝土板中的拉應力(見圖6)。

圖6 新型剪力釘與傳統(tǒng)剪力釘對比示意

將該新型抗拔不抗剪連接件應用于跨座式單軌連續(xù)鋼-混結(jié)合梁的負彎矩區(qū),可有效降低拉力的峰值,顯著提升混凝土抗裂性能。經(jīng)過建模計算和對比分析,采用該剪力釘可將拉力峰值降低35%左右。

4.2 抗拔不抗剪連接件的布置

根據(jù)連接件的形式,將全橋劃分為5 個區(qū)段(見圖7)。其中,A、C、E區(qū)段布置普通栓釘連接件,B、D段布置新型抗拔不抗剪連接件。

圖7 連接件區(qū)段劃分(單位:mm)

普通栓釘連接件橫向間距為150 mm,每橫排布置4 個,縱向間距為150 mm。抗拔不抗剪連接件的具體布置形式見圖8,在中支座左右兩端各12 m 范圍內(nèi)布置抗拔不抗剪栓釘連接件,連接件橫向間距為150 mm,每橫排布置4 個;縱向間距為250 mm。每隔4 m 布置1 排抗拔不抗剪T 形連接件,每個負彎矩區(qū)共計5 排,連接件橫向間距230 mm,每橫排布置3 個。

圖8 剪力釘布置示意(單位:mm)

4.3 施工工序優(yōu)化

根據(jù)梁段的劃分,將施工工序分為6 個階段:①架設臨時支撐,吊裝組合梁,鋼梁合龍;②澆筑正彎矩區(qū)后澆段;③拆除臨時支撐;④支座頂升;⑤澆筑負彎矩區(qū)混凝土;⑥落梁,成橋。

通過優(yōu)化施工工序以及支座頂升方法,對負彎矩區(qū)混凝土施加預壓應力[7]。可將中支點混凝土拉力降低10%左右。

5 優(yōu)化后混凝土鋼筋配置

對于負彎矩區(qū)的混凝土,按普通鋼筋混凝土構(gòu)件設計,經(jīng)計算,負彎矩混凝土最不利位置處承受彎矩為66.76 kN·m,軸拉力為1492.5 kN,縱向共配置22 根φ25 mm 鋼筋,較原設計減少52%,有效降低混凝土澆筑難度。配筋情況見圖9。

圖9 施工布置示意

圖10 優(yōu)化后負彎矩區(qū)截面配筋示意(單位:mm)

6 整體計算分析

(1)采用通用設計專用軟件Midas Civil 2015 建立全橋計算模型。

(2)主要材料

鋼結(jié)構(gòu)材質(zhì)采用Q345qD 鋼,彈性模量為2.10×105MPa,膨脹系數(shù)為1.2×10-5/℃,容重78.5 kN/m3。

主橋橋面采用C60 混凝土,彈性模量為3.65×104MPa,膨脹系數(shù)為1.0×10-5,容重25 kN/m3。

(3)設計荷載

①結(jié)構(gòu)自重

鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)造系數(shù)通過調(diào)整材料容重實現(xiàn),采用124.5 kN/m3。

②附屬設施荷載

包括檢修救援疏散通道自重及通信、信號、電力、接觸軌等四電設備荷載;二期恒載集度取5.5 kN/m(單線)。

③混凝土收縮和徐變

混凝土收縮按降溫15 ℃計算。同時考慮徐變的影響,整體分析中,計算鋼與混凝土的彈模比強度時,取n=15;計算活載引起的變形時,取n=10;分析溫度荷載時,取n=6。

④動力系數(shù)

按μ=25/(50+L)進行計算。

⑤橫向搖擺力

1 個轉(zhuǎn)向架荷載取設計軸重的12.5%。

⑥列車制動力

取豎向靜活載的15%。

⑦風荷載

基本風壓取500 Pa。

⑧溫度荷載

鋼結(jié)構(gòu)整體升溫30 ℃,混凝土整體升溫15 ℃;鋼結(jié)構(gòu)整體降溫35 ℃,混凝土整體降溫20 ℃。

(4)計算結(jié)果

根據(jù)GB 50458—2008《跨座式單軌交通設計規(guī)范》,對(40+60+40) m 連續(xù)鋼混結(jié)合軌道梁的整體結(jié)構(gòu)進行計算,結(jié)果見表1~表4。

表1 活載豎向撓度

由表1~表4 可知,連續(xù)鋼-混凝土結(jié)合軌道梁的各項靜力指標滿足規(guī)范要求,且具有較好的動力特性及列車走行性。當列車通過橋梁時,安全性和乘坐舒適性均滿足要求。

表2 鋼結(jié)構(gòu)計算結(jié)果 MPa

表3 混凝土鋼筋計算結(jié)果

表4 車-橋系統(tǒng)動力響應評價結(jié)果匯總

7 抗拔不抗剪連接件技術原理

鋼混結(jié)合梁之間需要連接件傳遞混凝土和鋼梁之間的力,最常用的為栓釘連接件。栓釘連接件焊接到鋼梁上后,澆筑混凝土橋面板,可以承擔鋼梁與混凝土之間縱向力和上拔力。

栓釘連接件的抗剪作用是導致組合結(jié)構(gòu)負彎矩區(qū)混凝土板產(chǎn)生拉應力的根本原因,而其抗拔作用對防止混凝土板的分離和掀起,進而保障結(jié)構(gòu)整體性和界面耐久性具有重要意義。因此,保留傳統(tǒng)連接件的抗拔作用并取消其抗剪作用,使鋼-混凝土界面在不發(fā)生分離的條件下產(chǎn)生自由滑動,是一種釋放混凝土板拉應力、降低混凝土板開裂風險的有效途徑,這種新型連接技術被定義為“抗拔不抗剪連接”技術(Uplift-Restricted and Slip-Permitted Connection Technique,簡稱URSP Connection Technique)。“抗拔不抗剪連接”體現(xiàn)了傳統(tǒng)以“抗”為主的抗裂理念向“抗放結(jié)合”新理念的轉(zhuǎn)變[8-10]。

蕪湖連續(xù)鋼-混結(jié)合梁上共采用兩種形式的抗拔不抗剪剪力釘:螺桿式連接件和T 形連接件。

(1)抗拔不抗剪螺桿式連接件

該連接件的主體由螺桿和螺帽組成,其材質(zhì)和傳統(tǒng)栓釘連接件相同,只是在螺桿和螺帽周圍增加低彈模材料,以達到不限制混凝土與鋼梁之間位移的目的。

(2)抗拔不抗剪T 形連接件

該連接件的主體為T 形鋼,由鋼翼緣和1 塊較薄的鋼腹板焊接而成,T 形鋼預先在鋼結(jié)構(gòu)加工廠焊接于鋼梁上翼緣上,在T 形鋼周圍增加低彈模材料,此類型連接件在不影響混凝土與鋼結(jié)構(gòu)之間縱向滑移的同時,可限制橫向滑移,起到提高橫向剛度的效果。

8 結(jié)語

連續(xù)鋼-混結(jié)合軌道梁技術在國內(nèi)跨座式單軌系統(tǒng)中首次使用,在傳統(tǒng)鋼-混結(jié)合梁計算方法的基礎上,通過抗拔不抗剪連接件、施工工序優(yōu)化、調(diào)整剪力件的布置方式等技術,有效改善負彎矩區(qū)受力狀態(tài)、降低負彎矩區(qū)的配筋率、簡化施工工藝、提高材料的利用效率。因此,該種結(jié)構(gòu)形式在滿足跨度、受力要求的同時,能夠滿足耐久性要求,為提高梁軌合一結(jié)構(gòu)的跨越能力、優(yōu)化結(jié)構(gòu)體量、提升景觀效果方面發(fā)揮重要作用。