跨座式單軌連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)研究

薛洪衛(wèi) 劉永鋒

(中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司,北京 100055)

目前,跨座式軌道交通正在國內(nèi)二、三線城市深入推進(jìn),多采用高架敷設(shè)形式[1-4]。該制式橋梁簡支體系存在伸縮縫多、行車舒適度一般、支座造價(jià)高、后續(xù)運(yùn)營養(yǎng)護(hù)費(fèi)用高等缺點(diǎn)。而連續(xù)剛構(gòu)體系既有伸縮縫少、行車平順的優(yōu)點(diǎn),又具有T 形剛構(gòu)不設(shè)支座、無需體系轉(zhuǎn)換的優(yōu)點(diǎn),還有較好的順橋向抗彎剛度和橫橋向抗扭剛度,是跨座式軌道交通的發(fā)展趨勢[5-7]。

結(jié)合蕪湖軌道交通1 號(hào)線、2 號(hào)線連續(xù)剛構(gòu)PC軌道梁設(shè)計(jì),對(duì)連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行研究,以期為跨座式軌道交通的推廣提供技術(shù)支持。

1 工程概況

蕪湖軌道交通1 號(hào)線、2 號(hào)線一期為十字交叉的兩條線,其中1 號(hào)線為南北向,線路全長30.46 km,全線高架敷設(shè);2 號(hào)線一期為東西向,線路全長15.787 km,其中地下線長1.409 km,地面及高架線14.378 km。高架線區(qū)間標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)采用連續(xù)剛構(gòu)PC軌道梁結(jié)構(gòu)。

蕪湖跨座式軌道交通1、2 號(hào)線主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如下。

(1)系統(tǒng)制式:跨座式單軌,采用CMRⅡ型車。

(2)線路標(biāo)準(zhǔn):雙線,標(biāo)準(zhǔn)線間距4.6 m,設(shè)計(jì)最高速度80 km/h。

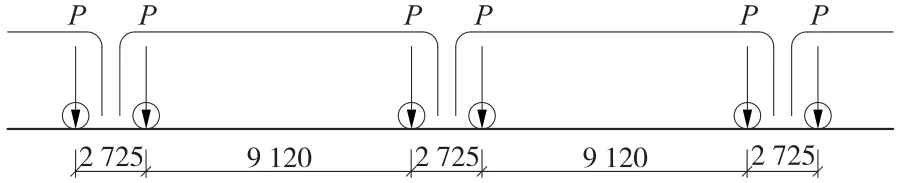

(3)設(shè)計(jì)荷載:CMRⅡ型荷載,超員時(shí)活載軸重140 kN,定員時(shí)活載軸重123 kN,車輛活載圖式見圖1[8]。

圖1 CMRⅡ車型活載圖式(單位:mm)

(4)地震效應(yīng):地震動(dòng)峰值加速度值0.075g,地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期0.40 s。

(5)主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使用年限:100 年。

2 連續(xù)剛構(gòu)橋總體設(shè)計(jì)概述

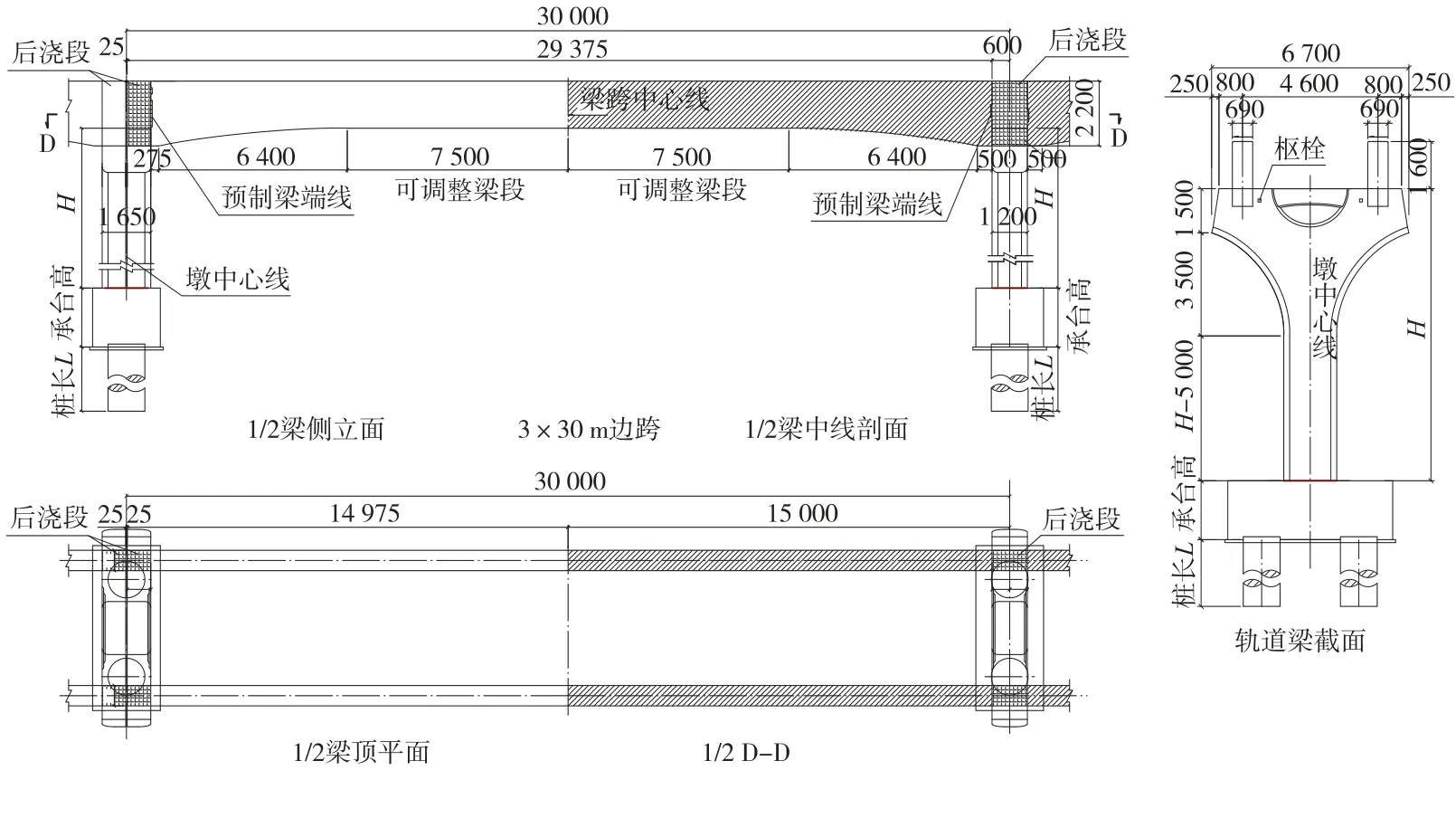

橋梁結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)為3×30 m 預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)橋,先簡支后連續(xù),梁部結(jié)構(gòu)簡支部分為梁廠預(yù)制節(jié)段,中、邊墩墩頂段為現(xiàn)澆段。常用墩高為9.5~15 m,中墩頂設(shè)置120 cm 后澆段,邊墩頂設(shè)置80 cm 后澆段。考慮到制造、安裝誤差及溫差下梁體的伸縮,每聯(lián)梁梁端距梁縫中心取25 mm。

縱向預(yù)應(yīng)力筋采用1×7-15.2-1860-GB/T5224-2003 預(yù)應(yīng)力鋼絞線,預(yù)應(yīng)力鋼絞線強(qiáng)度為1 860 MPa,彈性模量Ep=1.95×105MPa,Ⅱ級(jí)松弛。

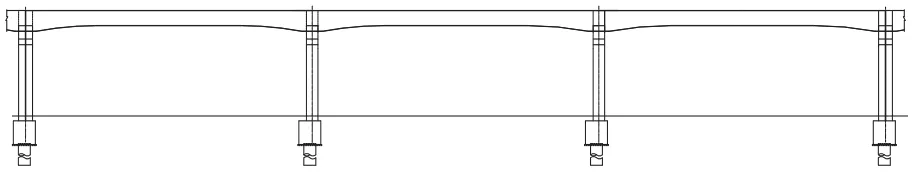

連續(xù)剛構(gòu)總體布置及斷面見圖2、圖3。

圖2 3×30 m 連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁總體布置

圖3 3×30 m 連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁立面及橫斷面布置(單位:mm)

3 關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)分析研究

主要研究連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁的曲線半徑、墩梁剛度合理分配、基礎(chǔ)剛度、基礎(chǔ)沉降、合龍溫度及溫差等關(guān)鍵參數(shù)對(duì)結(jié)構(gòu)的影響[9-11],以優(yōu)化參數(shù)取值。

3.1 曲線半徑研究

PC 軌道梁為空間受力結(jié)構(gòu),相較于常規(guī)的軌道交通,單軌軌道梁承受的橫向荷載較大;此外,軌道梁還要承受較大的扭轉(zhuǎn)荷載作用,尤其是曲線梁,通過將梁體斜置來設(shè)置曲線超高,使得軌道梁橫截面傾斜。自重、二期恒載和活載在橫截面上產(chǎn)生雙力矩,活載在截面內(nèi)產(chǎn)生扭矩。軌道梁受到雙向彎矩和扭矩的共同作用,其應(yīng)力狀態(tài)和變形分析較為復(fù)雜。以下對(duì)3×30 m直線梁和3×30 m(R=1 000 m)曲線梁展開分析。

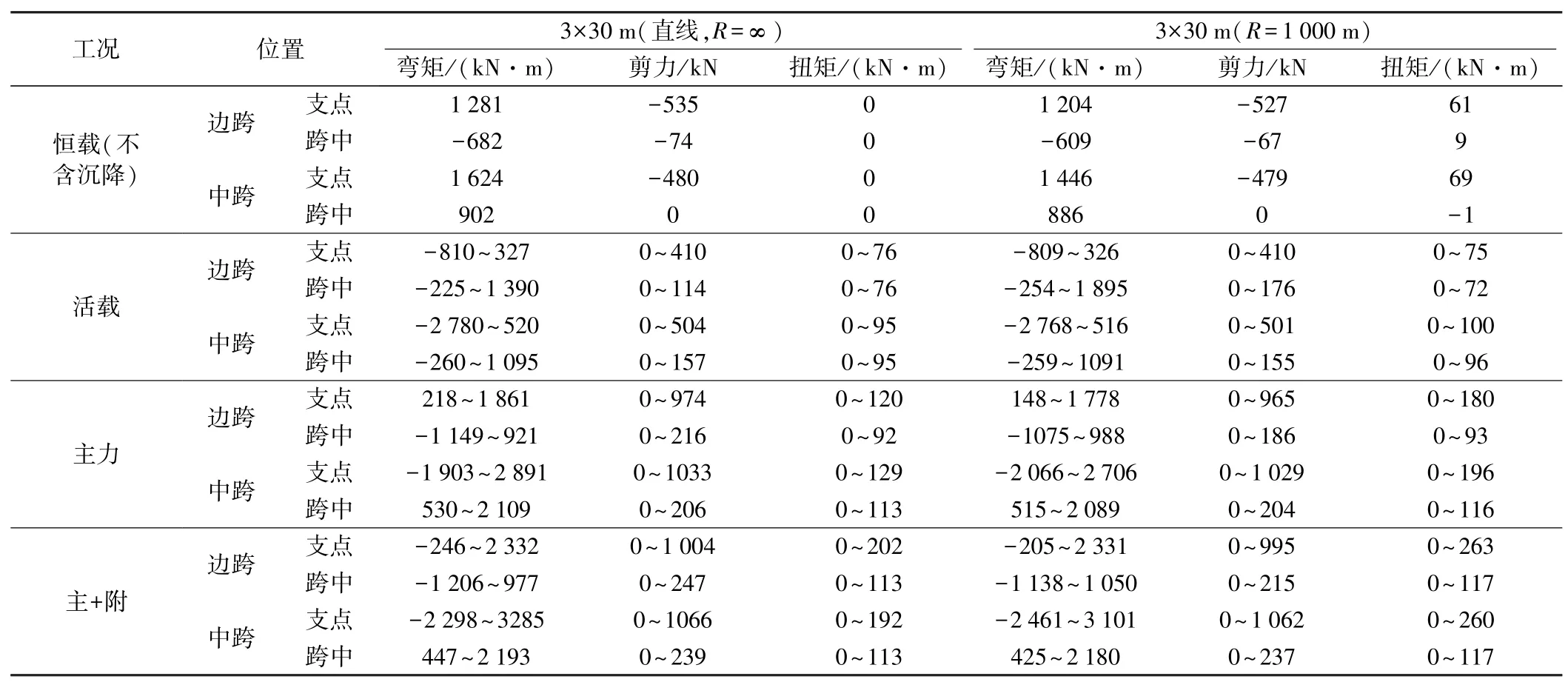

通過Midas 建模計(jì)算分析,直線及曲線結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)不同的內(nèi)力見表1。

表1 不同曲線半徑連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁內(nèi)力計(jì)算結(jié)果比較

由表1 可知,從恒載、活載、主力和“主+附”等不同工況進(jìn)行對(duì)比分析,曲線半徑對(duì)連續(xù)剛構(gòu)軌道梁的影響主要是扭矩的影響,而彎矩的影響較小。曲線半徑越小,恒載、活載等效應(yīng)產(chǎn)生的扭矩越大,而彎矩變化幅度較小,可以按直線考慮。在設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)充分考慮扭矩對(duì)內(nèi)力的放大效應(yīng),保證結(jié)構(gòu)安全。

3.2 墩梁合理剛度分析

連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁作為剛構(gòu)體系,墩身剛度對(duì)結(jié)構(gòu)的受力影響較大,為滿足上部結(jié)構(gòu)在溫度、混凝土收縮徐變、地震荷載等作用下的縱向水平變形,墩身設(shè)計(jì)為縱向剛度較小的柔性墩來滿足其位移要求,同時(shí)需保證縱向抗彎剛度、偏載和橫向力作用下的抗扭剛度。將墩身縱向尺寸作為敏感參數(shù)對(duì)3×30 m(直線)展開分析,通過調(diào)整剛構(gòu)墩身尺寸,對(duì)比分析不同墩身剛度下結(jié)構(gòu)的受力及各項(xiàng)指標(biāo)的變化,探討墩梁合理剛度的確定。

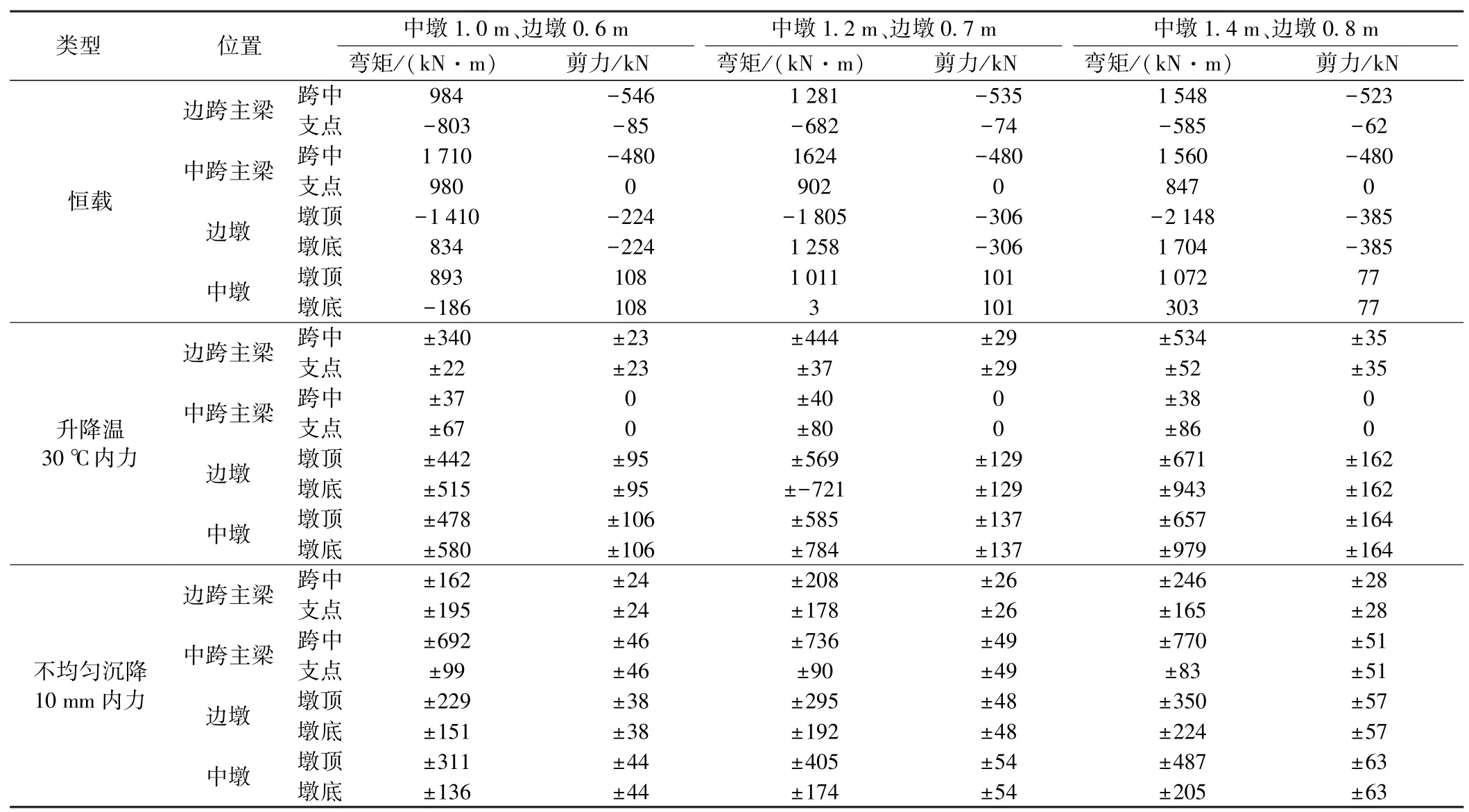

通過Midas 建模計(jì)算分析,不同墩身尺寸、不同墩高對(duì)應(yīng)不同的內(nèi)力見表2。

表2 不同墩身尺寸連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁內(nèi)力比較

隨著墩身尺寸的增加,主梁在恒載及溫度、沉降等附加力作用下,內(nèi)力值逐漸減小,跨中梁底彎矩由1 140 kN·m 減小為1 017 kN·m,減小約10%,并無顯著變化;而橋墩墩底彎矩顯著增大,邊墩墩底彎矩由1 501 kN·m 增大為2 871 kN·m,增幅約90%,對(duì)結(jié)構(gòu)受力較為不利。墩身剛度會(huì)通過溫度和支座沉降等影響剛構(gòu)所受附加內(nèi)力的變化,帶來結(jié)構(gòu)應(yīng)力和安全系數(shù)的變化。需經(jīng)過反復(fù)計(jì)算,以確定合理的墩梁剛度比,使得結(jié)構(gòu)能夠在滿足變形要求的前提下,不至于增加較多的墩、梁部配筋。

3.3 基礎(chǔ)不均勻沉降影響分析

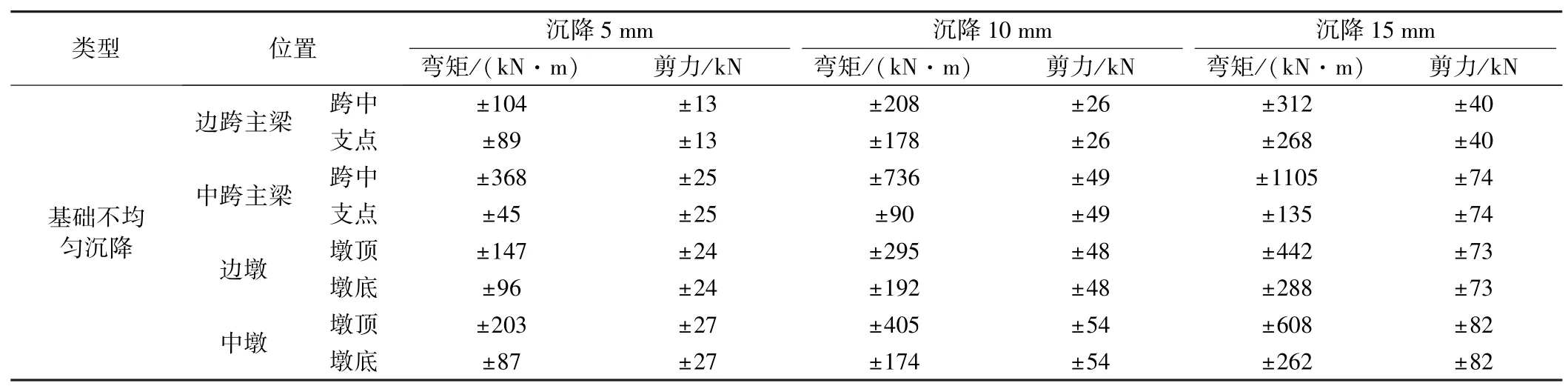

連續(xù)剛構(gòu)是一種外部超靜定結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)不均勻沉降將引起結(jié)構(gòu)附加內(nèi)力。相較于簡支梁,連續(xù)梁結(jié)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)要求較高。選取5 mm、10 mm、15 mm 三種沉降值,通過Midas 建模計(jì)算分析,對(duì)比不同沉降值對(duì)應(yīng)內(nèi)力變化(見表3)。

表3 不同支點(diǎn)不均勻沉降內(nèi)力比較

隨著不均勻沉降值的增加,主梁及墩身彎矩均相應(yīng)增加。10 mm 不均勻沉降引起的主梁內(nèi)力變化值約占主力狀態(tài)下內(nèi)力(2 200 kN·m)的33%,可見影響巨大。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制基礎(chǔ)不均勻沉降值,控制支點(diǎn)沉降不超過10 mm。

3.4 溫度影響分析

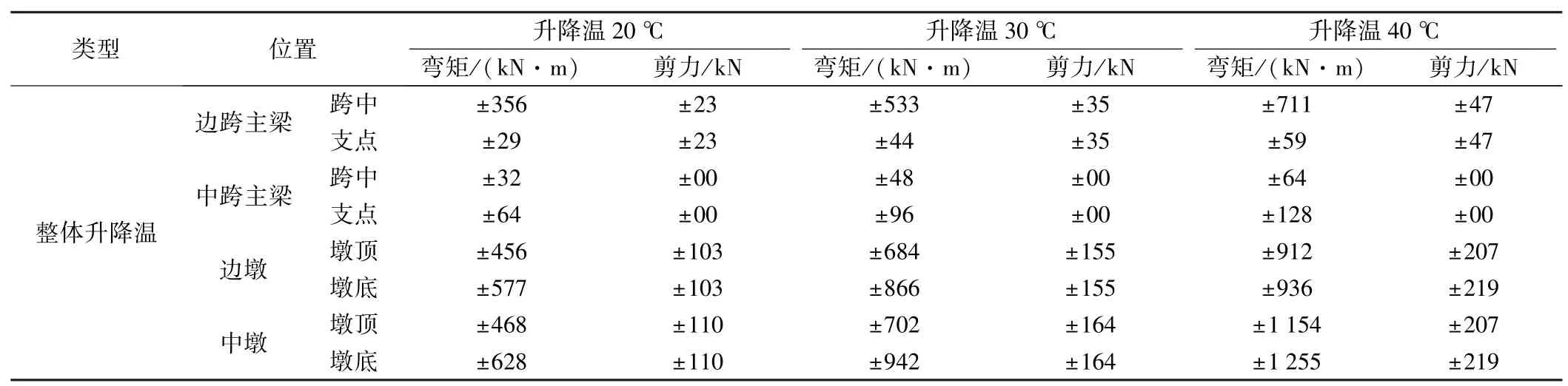

橋梁結(jié)構(gòu)因自然環(huán)境變化引起的溫度差效應(yīng)主要可以歸納為日照、降溫和年溫度變化3 個(gè)原因。日照溫差和寒流溫差屬于局部溫度場效應(yīng),年溫差效應(yīng)指常年緩慢變化、均勻的、整體的長期溫差場效應(yīng)。采用有限元計(jì)算的方法,根據(jù)合龍時(shí)溫差的大小及地區(qū)氣象資料,采用升溫30 ℃和降溫30 ℃設(shè)計(jì),并選取升降20 ℃和升降40 ℃進(jìn)行對(duì)照分析,以說明溫度對(duì)結(jié)構(gòu)的影響,不同沉溫度荷載對(duì)應(yīng)不同內(nèi)力見表4。

表4 不同溫差下結(jié)構(gòu)內(nèi)力比較

隨著整體升降溫溫差逐漸加大,結(jié)構(gòu)內(nèi)力呈線性增長。整體升降溫30 ℃引起的主梁內(nèi)力變化值最大約為主加附作用下內(nèi)力的20%,有較大影響。所以應(yīng)選取合適的合龍溫度,盡量減小整體升降溫溫差,從而減小結(jié)構(gòu)受溫度附加力作用,以減小結(jié)構(gòu)配筋。

4 參數(shù)優(yōu)化后結(jié)構(gòu)方案及靜力計(jì)算

經(jīng)過上述關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)比選,對(duì)于連續(xù)剛構(gòu)PC軌道梁,總體及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)關(guān)鍵參數(shù)確定如下。

(1)以3×30 m 為標(biāo)準(zhǔn)跨度。

(2)墩高選用9.5~15 m。

(3)選用曲線,R=1 000 m。

(4)上部結(jié)構(gòu)梁寬0.69 m,實(shí)心矩形截面,跨中梁高1.6 m,支點(diǎn)處梁高2.2 m。

(5)下部墩橫向?qū)挾?.8 m,順橋向中墩1.2 m,邊墩0.8 m。

(6)相鄰兩支點(diǎn)不均勻沉降Δ=10 mm。

(7)整體升溫按照23.3 ℃考慮,整體降溫按-22 ℃考慮,局部溫度按照頂板升降3 ℃考慮。

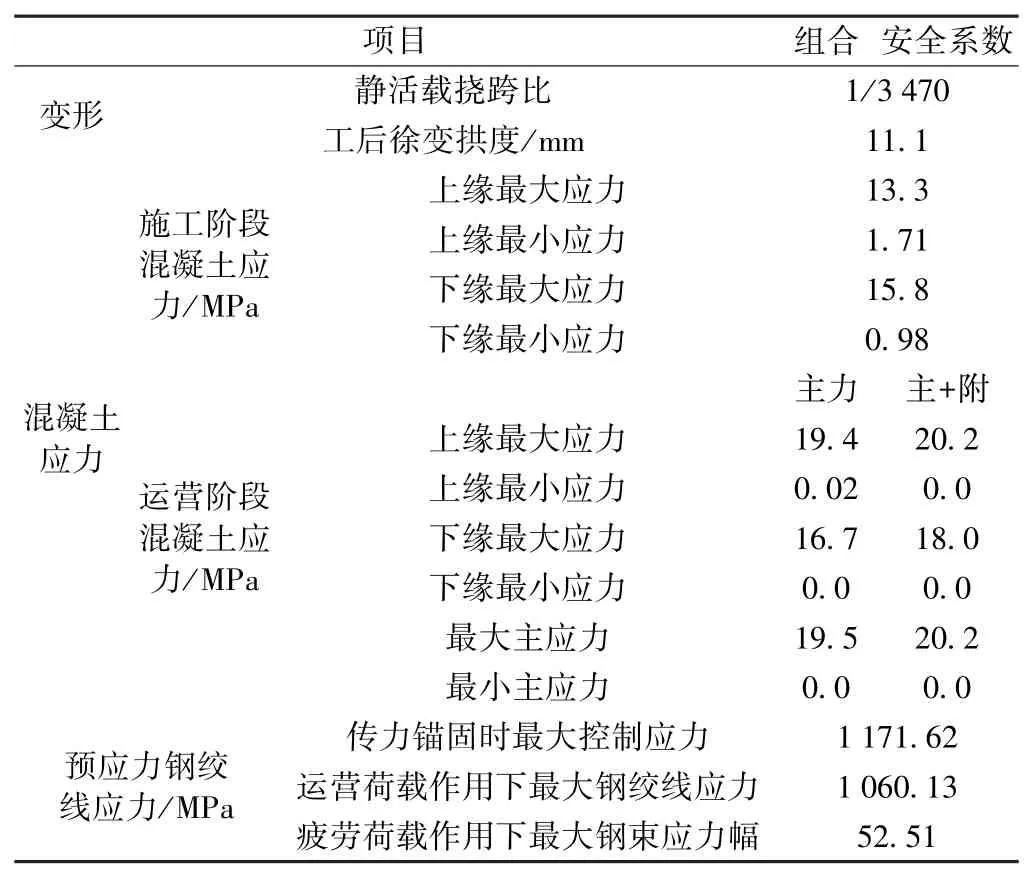

針對(duì)3×30 m 變高連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁進(jìn)行全橋靜力檢算,檢算結(jié)果見表5。

表5 3×30m連續(xù)PC 軌道梁(R=1000m)靜力計(jì)算結(jié)果

由表5 可知,結(jié)構(gòu)各項(xiàng)力學(xué)指標(biāo)均滿足規(guī)范要求[12-15]。

5 工程經(jīng)濟(jì)性比選

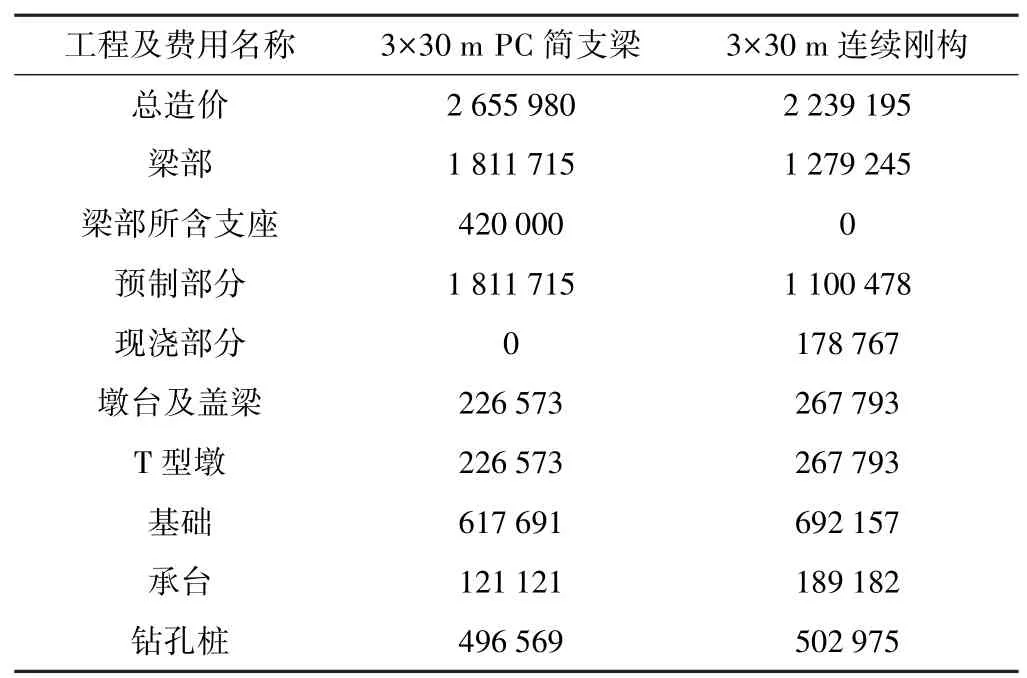

通過上述計(jì)算分析,3×30 m 連續(xù)剛構(gòu)結(jié)構(gòu)受力合理、施工步驟簡單、墩高適應(yīng)范圍廣。選取3×30 m 連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁與3 孔30 m 簡支軌道梁在保證梁頂至承臺(tái)頂為12 m(即:連續(xù)剛構(gòu)梁底到承臺(tái)頂10 m,簡支體系梁高較剛構(gòu)體系墩頂處低0.5 m,對(duì)應(yīng)梁底到承臺(tái)頂為10.5 m)的前提下開展綜合經(jīng)濟(jì)比較(見表6)。

表6 3×30m連續(xù)剛構(gòu)與簡支PC梁經(jīng)濟(jì)比選 元

由表6 可知,簡支體系等長度綜合造價(jià)指標(biāo)較連續(xù)剛構(gòu)軌道梁橋高18.7%,梁部分項(xiàng)指標(biāo)比連續(xù)剛構(gòu)體系高41.6%,原因在于:連續(xù)剛構(gòu)支點(diǎn)梁高較高,后澆段現(xiàn)澆施工復(fù)雜引起梁部指標(biāo)高于簡支體系,但剛構(gòu)體系可節(jié)省支座,支座占造價(jià)比重較大使得其造價(jià)低于簡支體系。下部分項(xiàng)指標(biāo)較連續(xù)梁剛構(gòu)體系低12.1%,主要原因:連續(xù)剛構(gòu)的墩身配筋較多,且蓋梁內(nèi)含預(yù)應(yīng)力筋,故其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高于PC 簡支梁體系。綜合比較,連續(xù)剛構(gòu)體系經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢較為明顯。

6 結(jié)論

結(jié)合蕪湖軌道交通1 號(hào)線、2 號(hào)線,對(duì)跨座式連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行研究分析,通過對(duì)曲線半徑、墩身尺寸及高度、基礎(chǔ)不均勻沉降值、溫度應(yīng)力等的研究,較為全面地確定影響連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁橋的關(guān)鍵設(shè)計(jì)參數(shù);并結(jié)合蕪湖單軌的氣候條件、墩高設(shè)置、地質(zhì)狀況等進(jìn)行結(jié)構(gòu)參數(shù)取值。通過結(jié)構(gòu)整體受力計(jì)算及經(jīng)濟(jì)性比選,連續(xù)剛構(gòu)PC 軌道梁綜合造價(jià)指標(biāo)較簡支梁減少約15%。