互聯網金融發展能否有效緩解企業融資約束?*——來自中國上市公司的經驗證據

陳秀英

(廣東金融學院經濟貿易學院,廣東 廣州 510521)

一、引言

長期以來,“融資難、融資貴”作為我國企業發展普遍面臨的難題,也是制約我國經濟高質量發展的重要因素。隨著新一代信息技術的發展,基于“互聯網+”的金融生態環境正不斷優化,對企業融資的效率與公平影響巨大且深遠。[1]2020年初,新冠肺炎疫情突然爆發,催生金融服務數字化變局,“非接觸”金融服務進一步加速了金融業數字化轉型和互聯網金融的應用。在這一背景下,加快厘清互聯網金融和企業發展之間的因果關系和作用機制,具有重要的理論價值和現實意義。

通過梳理國內外文獻,既有相關研究為探索互聯網金融發展與企業網融資約束之間的關系提供了豐富的參考。從整體上看,已有文獻大多認為,互聯網技術與金融服務的結合有助于提升金融服務可得性和包容性,從而緩解企業融資約束。[2-3]其中,Sánche等以西班牙上市公司為例,基于代理理論等分析“互聯網+”對公司治理與戰略信息影響,證明西班牙公司在戰略信息自愿披露做法對降低外部資金成本具有正向影響。[4]Grant等以2006-2014年的調查數據為基礎,結合技術、組織和環境框架(TOE),分析信息通信技術(ICT)如何通過影響技術投資、企業融資,進而對全球制造業和服務業績效產生影響,發現信息和通信技術對企業融資具有重要作用。[5]Chen等從理論上分析互聯網的使用與小微企業獲得外部融資之間的關系,并利用《中國家庭金融調查》的家庭金融數據,實證檢驗互聯網接入對小微企業融資的影響,發現互聯網接入對企業信貸可用性具有重要的作用。[6]國內相關研究也發現,基于信息技術與金融服務融合的數字金融,能夠有效校正傳統金融中存在的“屬性錯配”“領域錯配”和“階段錯配”等問題,從而對企業融資決策[7-8]和創新行為[9]、區域創新水平[10-12]以及金融市場穩定[13]等問題產生影響。例如,唐松等在研究數字金融發展對企業技術創新的影響機制時發現,數字金融能夠有效解決企業的“融資難、融資貴”問題,并能夠驅動企業去杠桿、穩定財務狀況,從而增加企業技術的創新產出。[9]

綜上,互聯網金融的興起為解決企業融資問題提供了更多元化的選擇,而已有關于互聯網金融和企業發展的研究為本文提供了重要的文獻支撐,但在以下方面還可作進一步拓展:一是研究視角上,現有研究集中探討了傳統金融發展對企業融資約束的作用機制,或是側重分析數字普惠金融發展對家庭或個體消費行為等方面的影響,而基于“互聯網+”視角下,探討互聯網金融發展對企業融資約束的影響及其作用機制的文獻還不多見;二是從研究對象和范圍來看,現有研究主要集中在發達國家,而對轉型背景下發展中國家或轉型經濟體的關注不夠。相比歐美等發達國家更加市場化、更為發達的金融體系而言,發展中國家傳統金融體系下有相當一部分企業的融資需求依然得不到充分的滿足,面臨較為突出的融資約束問題。而在新一輪信息技術革命背景下,數字金融服務作為一種新型金融業態,展示出了巨大的潛力,為發展中國家和新興經濟體企業緩解融資約束提供了更多的可能性。因此,有必要對發展中國家或轉型經濟體情境中的互聯網金融和企業融資約束問題進行拓展性研究。

二、影響機理和假說提出

(一)互聯網金融發展與企業融資約束

隨著網絡通信技術在金融領域的應用推廣,互聯網金融逐漸興起。中國傳統的金融體系以間接融資為主,直接融資為輔,直接融資需投資者能夠自主分析、決策,在互聯網金融未能得到充分發展之前,企業融資渠道仍依賴于銀行等中介機構。在互聯網金融迅速發展背景下,依托信息、大數據等可以提供更充分的信息,幫助供需雙方做出決策,由此,將對接資金供給和資金需求,提升金融業效率和包容性,通過解決信息不對稱去解決供需不均衡問題。換言之,在金融服務中接入或使用互聯網與小微企業獲得外部融資有著重要關聯。[14]在進行貸款申請決策時,接入互聯網可顯著減少借款人對銀行實體依賴,緩解企業信息不對稱,降低代理成本,有效破解企業融資困局,從而促進企業可持續發展。[6]

據此,本研究提出研究假說1:互聯網金融發展水平提高有助于緩解企業融資約束。

(二)互聯網金融發展影響企業融資約束的作用機制

從理論上看,互聯網金融發展可以通過降低信息不對稱、提高企業聲譽和降低企業股權成本等渠道來緩解企業所面臨的融資約束問題。具體分析如下。

一是互聯網金融發展通過降低信息不對稱緩解企業融資約束。根據信號理論,信息披露可以被視為是資本市場的一種信號,從而可以降低資金供需雙方的信息不對稱,優化融資成本并增加公司價值。[15]Sánchez等人強調了戰略信息披露(disclosure of strategic information)的重要性及互聯網作為一種披露機制對降低信息不對稱性和企業融資成本所起的正向作用。[4]

二是互聯網金融發展通過提高企業聲譽緩解企業融資約束。企業聲譽作為稀有的、可持續的、難以模仿的無形資產,直接影響著金融機構及社會大眾對企業償還能力和盈利能力的判斷,也會在一定程度上影響企業股權成本。[16]在傳統金融體系下,企業征信等內部信息難以獲取,也在較大程度上影響著利益相關方對企業聲譽的了解和信心;而在更為透明、公開的互聯網金融平臺上,有助于企業從營銷投資(marketing investments)、聲譽借貸(reputation borrowing)和媒體曝光(media exposure)等方面開展聲譽建設活動,[17]多維度、多渠道上有效傳遞出企業的綜合性信息,由此,更有助于企業構建良好的利益相關方體系和聲譽價值,影響其在金融和產品市場的表現,為緩解企業融資約束提供了更多的渠道,從而成為公司競爭成功與否的重要因素。

三是互聯網金融發展通過降低企業股權成本緩解企業融資約束。互聯網金融發展背景下,通過應用互聯網金融平臺,有利于加強企業與外界聯系,企業信息披露透明度改善,市場會通常認為這類企業比沒有“觸網”或使用互聯網金融工具的企業具有更低的風險,由此股東可能會傾向于要求更低的報酬水平,從而市場風險整體降低,進而對降低企業股權資本成本[18]和緩解企業的融資約束問題產生積極效應。

據此,本研究提出研究假說2:互聯網金融發展能夠通過降低信息不對稱、提高企業聲譽和降低企業股權成本來緩解企業融資約束。

三、實證設計

(一)實證模型構建

本文構建如下實證模型來檢驗互聯網金融發展對企業融資約束程度的影響:

其中,FSijt表示被解釋變量企業融資約束,由SA指數取絕對值獲得,IFD表示核心解釋變量互聯網金融發展水平,Xijt表示一系列控制變量,α0表示常數項,εijt表示隨機誤差項。

(二)指標選取及變量說明

1.被解釋變量企業融資約束(FS),目前對企業融資約束的測度主要是基于企業財務指標分析的方法,SA指數法可較為綜合全面地反映企業融資約束程度,且其不包含內生性變量,能在一定程度上規避其他方法所存在的主觀性,[19]因此,本文利用2011-2015年中國A股上市公司數據,①在北京大學互聯網金融研究中心公布的《中國數字普惠金融指標體系與指數編制》中,時間范圍為2011-2015年,出于與核心解釋變量進行匹配的考慮,被解釋變量的樣本年份也選取了這一區間。以SA方法衡量企業所面臨的融資約束程度。

2.核心解釋變量互聯網金融發展(IFD),借鑒現有文獻的做法,采用北京大學中國數字普惠金融指數來衡量,同時將其細分為數字金融覆蓋廣度(IFDb)、數字金融使用深度(IFDd)。此外,進一步利用2011—2015年北京大學中國互聯網金融發展指數(IFD1)進行穩健性檢驗。

3.控制變量為控制其他公司層面因素對企業融資約束的影響,借鑒吳秋生和黃賢環、孫雪嬌等文獻的數據方法,基于中國A股上市公司數據,將納入以下公司特征和公司治理等因素作為控制變量:首先,影響其獲取外部資金能力的公司當前發展現狀特征因素。公司經營規模(ast)以期初總資產的自然對數表示;公司負債能力(lev)以期初總負債/期初總資產表示;公司存續年齡(age)取公司成立的年限值;公司成長性(gr)采用營收增長率表示,即以(本年營業收入-上年營業收入)/上年營業收入衡量;公司盈利能力(roa)通過計算稅前利潤/總資產表示;公司經營活動凈現金流(cnf)采用經營活動產生的現金凈流量/期初總資產表示;公司短期債務變動率(sdcr)以短期債務的變動/期初總資產表示。其次,影響其融資決策的公司治理層面相關因素。公司董事長與總經理兩職合一(tdu),董事長與總經理若由一人承擔取值為1,否則為0;公司第一大股東持股比例(tsr),采用第一大股東持股數/年末總股數衡量;公司股權集中度(hhi)以衡量前十大股東持股離散程度的赫芬達爾指數表示;公司獨立董事規模(idr)以獨立董事人數/董事會人數表示;公司最終控制人性質(nuc),若實際控股人為國家股、國有股、國有法人股取值為1,否則取0;公司避稅行為(tad),以法定稅率-實際稅率表示。

(三)數據來源

文中企業融資約束、機制變量和控制變量的數據主要來自于國泰安數據庫和孫雪嬌等整理的相關數據①部分數據(及程序等附件)來自孫雪嬌等(2019),參見在《中國工業經濟》網站(http://www.ciejournal.org)附件下載。,互聯網金融發展(IFD)數據主要來自于北京大學互聯網金融研究中心發布的《中國數字普惠金融指標體系與指數編制》。

四、實證結果與分析

(一)基準回歸結果分析

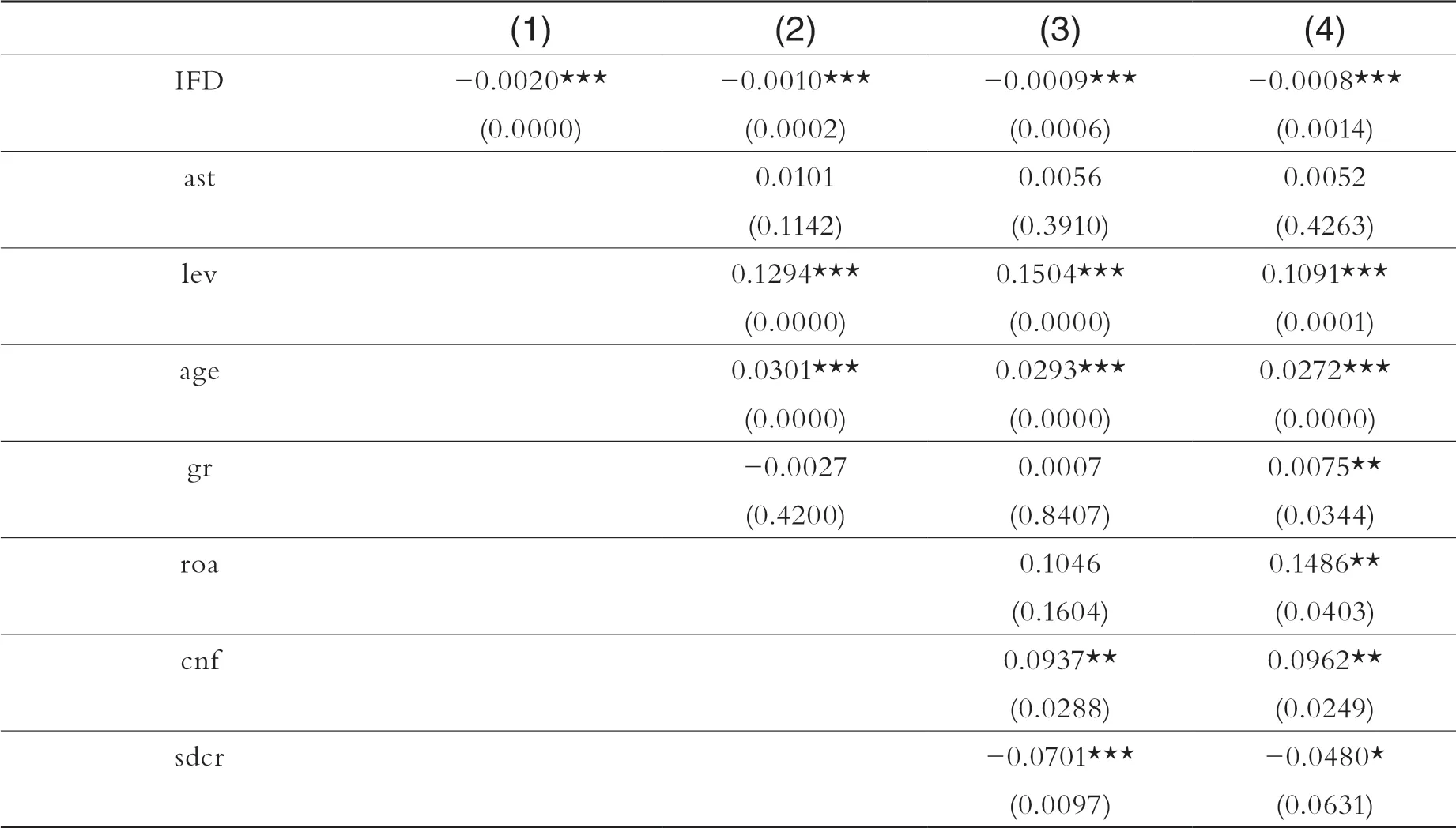

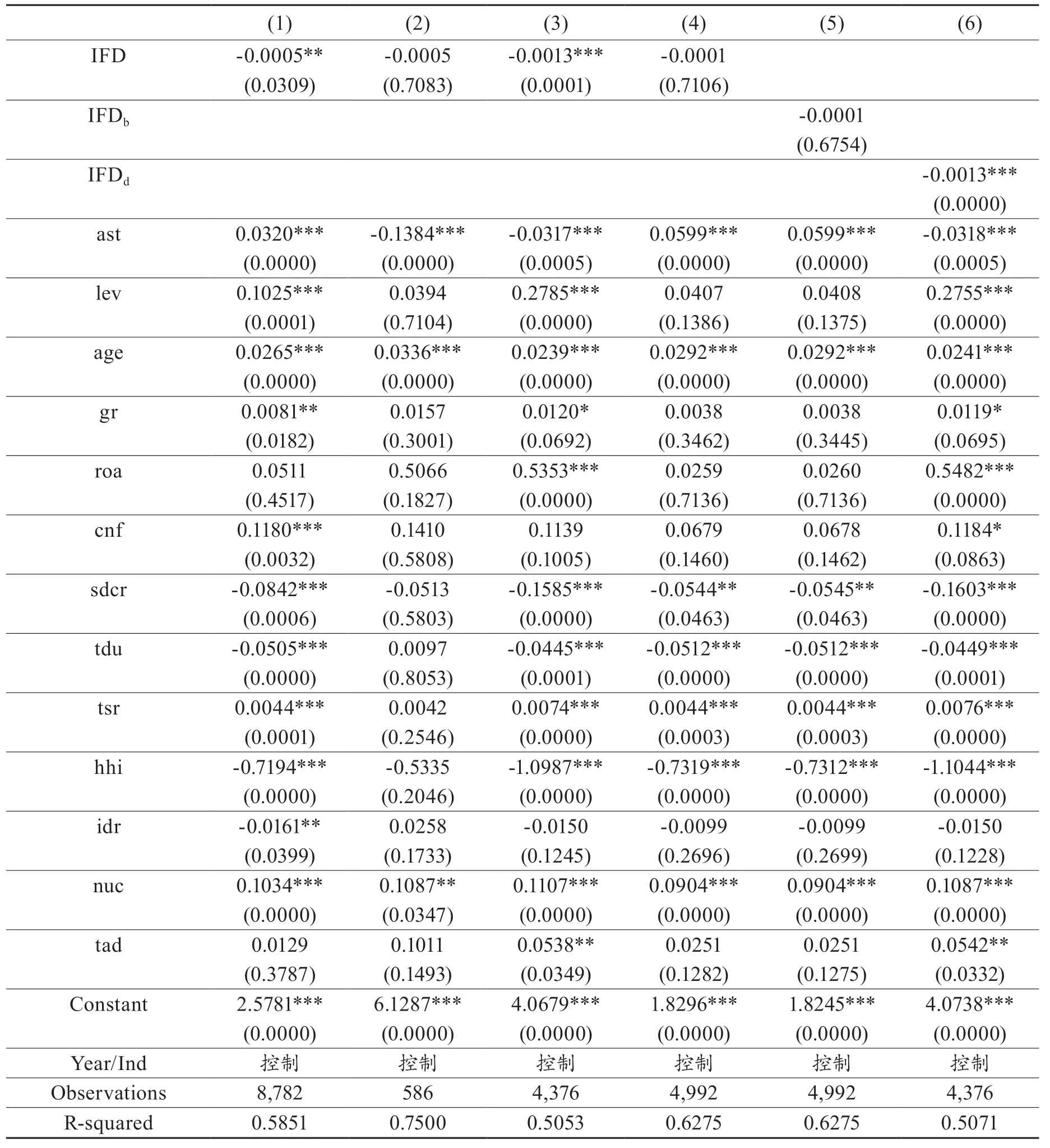

表1報告了互聯網金融發展與企業融資約束的回歸結果。結果表明,無論是在沒有和逐步加入控制變量的情況下,互聯網金融發展對企業融資約束的回歸系數始終在1%的水平上顯著為負,說明在互聯網金融發展水平較高的地區,企業融資約束程度得到了顯著的降低,即互聯網金融發展有助于降低企業的融資約束程度,從而驗證了本文的假說1。

表1 基準回歸結果

(續表)

(二)穩健性檢驗結果分析

進一步地,本文還按照以下思路變換回歸樣本以檢驗實證結果穩健性:

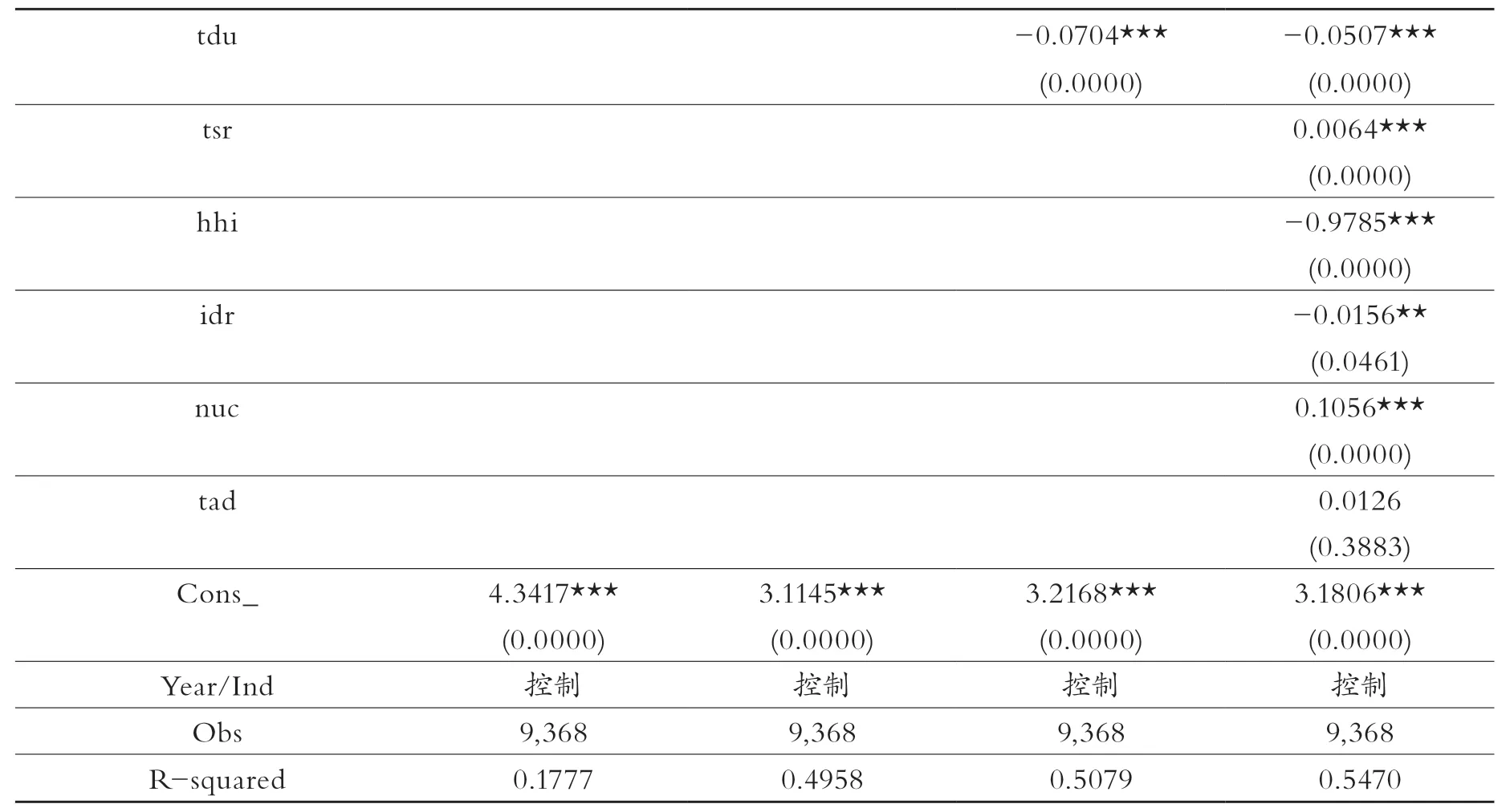

1.變換地區互聯網金融發展程度的測度指標 本文遵循現有文獻的研究思路,進一步使用數字金融覆蓋廣度(coverage_breadth)、數字金融使用深度(usage_depth)和北京大學中國互聯網金融發展指數(netfin)衡量地區互聯網金融發展水平指數(index_aggregate),重新考察地方互聯網金融發展水平對企業融資約束的影響如表2(1)-(3)所示。結果表明,無論使用基準樣本還是變換回歸樣本,地方互聯網金融發展水平均會明顯降低企業融資約束。并且,相較而言,數字金融使用深度(usage_depth)的融資約束緩解作用要比數字金融覆蓋廣度(coverage_breadth)更為明顯,說明應逐步推動互聯網金融發展從規模擴張向深度融合推進。

2.剔除特殊城市的企業樣本此外,相比于其他城市,北京、上海、廣州、深圳四個特大城市或者省會城市的行政級別和經濟社會發展環境存在明顯差異,為驗證前文結論的穩健性,本文剔除北京、上海、廣州、深圳這四個特大城市以及省會城市的企業樣本重新估計回歸方程,結果見表2的第(4)-(5)列,結果顯示,隨著地方互聯網金融發展水平提升,企業的融資約束程度仍會相應降低,表明前述的研究結論依然穩健。

表2 穩健性檢驗

(續表)

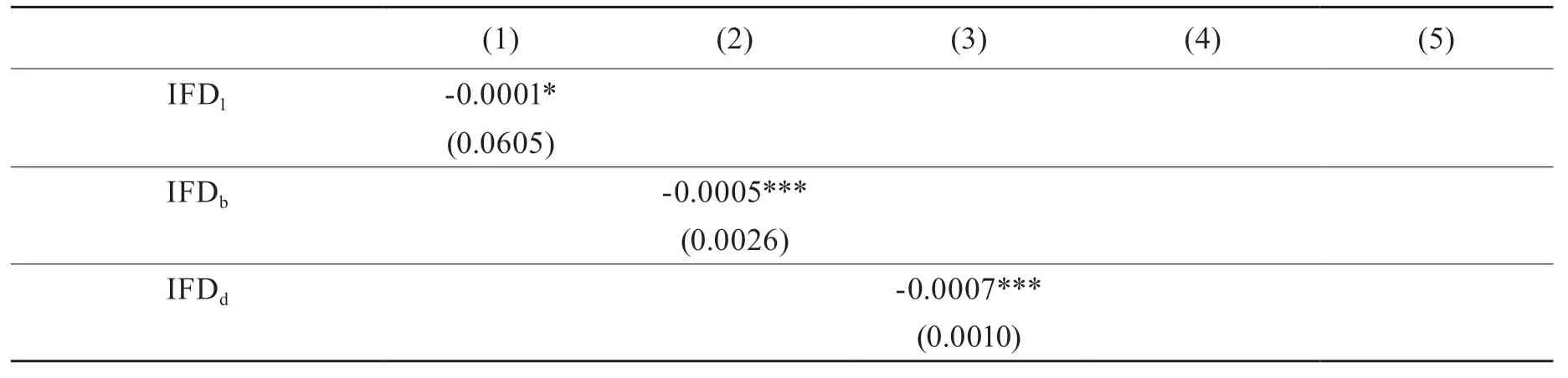

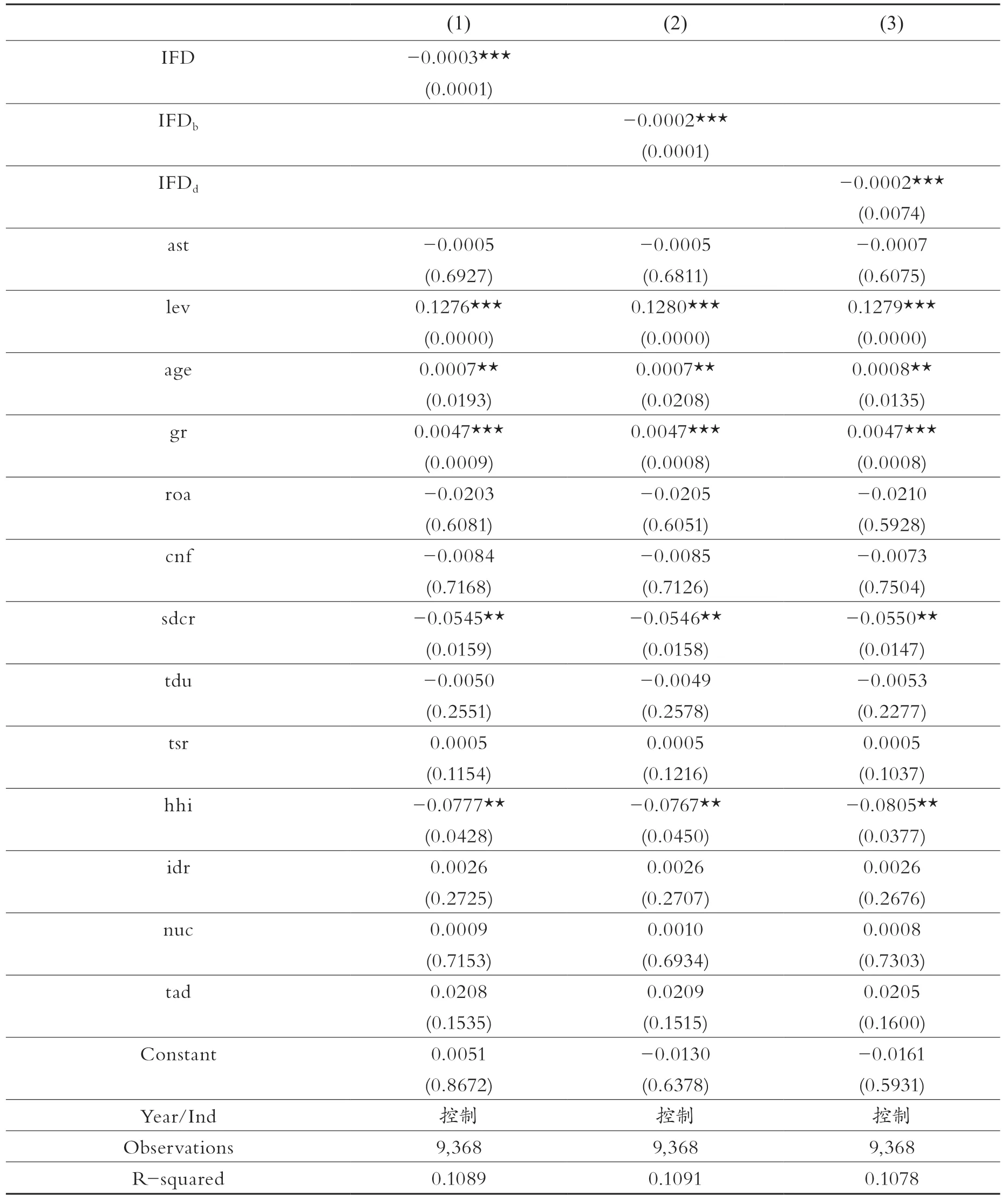

(三)作用機理檢驗結果分析

借鑒孫雪嬌等研究思路,本文進一步檢驗互聯網金融發展是否能夠通過降低信息不對稱、增強企業聲譽、降低股權資本成本等渠道機制來緩解企業面臨的融資約束程度。[20]其中,以被審計時采用的會計師事務所(“四大”取1,否則為0)和分析師跟蹤人數(大于均值時取1,否則為0)來衡量信息不對稱,以企業是否因違規被證監會處罰衡量聲譽機制(結果見表3)。表3第(1)-(2)列報告了在非四大審計樣本組(audsize=0)和在四大審計樣本組(audsize=1)的結果,第(3)-(4)列報告了分析師跟蹤人數較少組(atn=0)和分析師跟蹤人數較多組(atn=1),第(5)-(6)列報告了沒有因違規被證監會處罰樣本組(viop=0)和因違規被證監會處罰樣本組(viop=1)。研究發現,在非四大審計樣本組(audsize=0)、分析師跟蹤人數較少組(atn=0)和因違規被證監會處罰樣本組(viop=1)中,地方互聯網金融發展水平的系數顯著為負,而在四大審計樣本組(audsize=1)、分析師跟蹤人數較多組(atn=1)、沒有因違規被證監會處罰樣本組(viop=0),地方互聯網金融發展水平的系數并不顯著。綜上,通過對上述情景的分組回歸分析,本文進一步驗證了互聯網金融發展有助于通過降低信息不對稱、提升聲譽,進而緩解企業融資約束的假說。

表3 作用機理檢驗

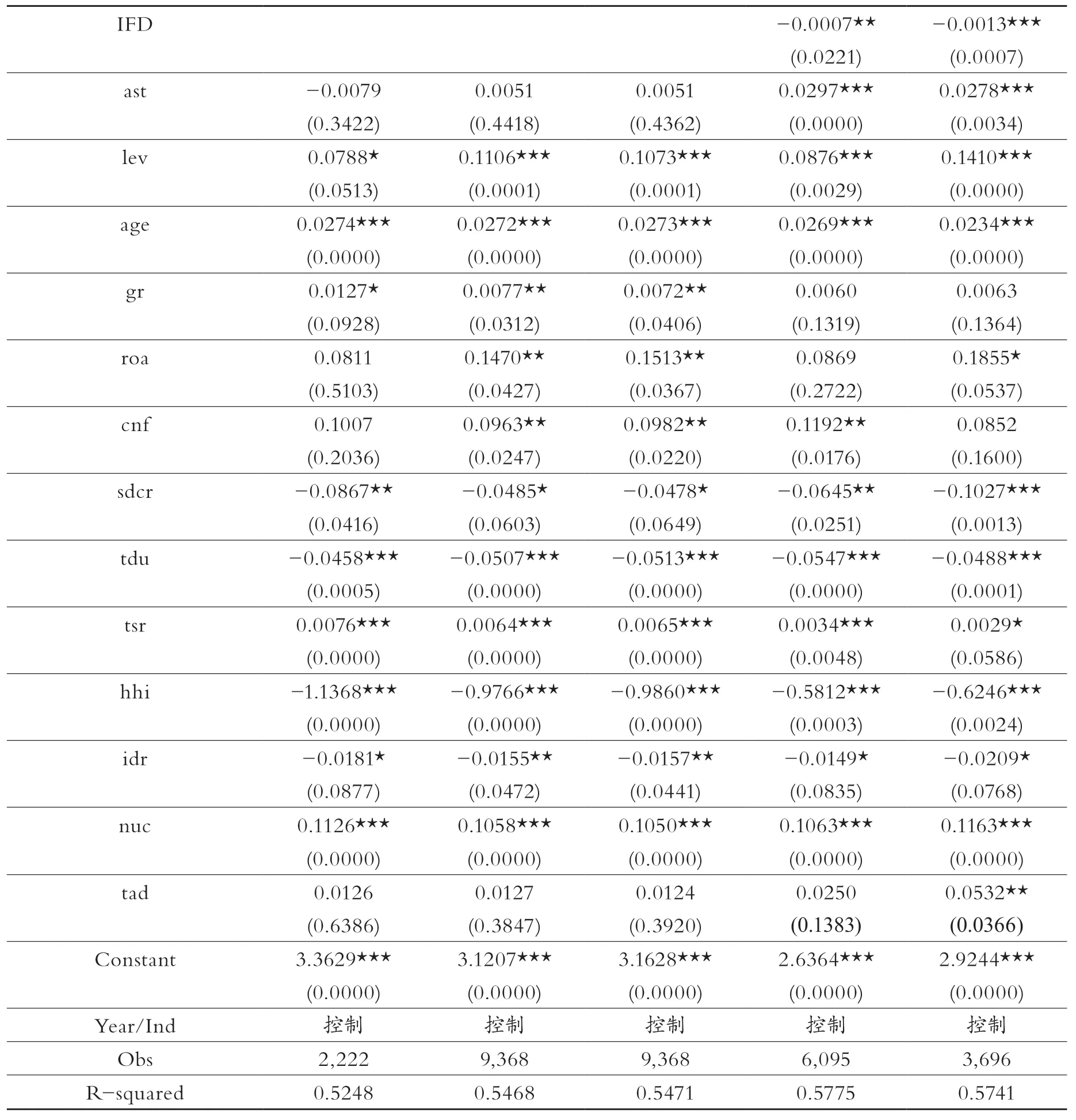

表4報告了地方互聯網金融發展水平是否降低了企業資本成本(以股權資本成本衡量)。結果表明,無論是采用基準的互聯網金融發展指數(index_aggregate),還是采用數字金融覆蓋廣度(coverage_breadth)、數字金融使用深度(usage_depth)作為核心解釋變量進行回歸,其估計系數均顯著為負,說明地方互聯網金融發展水平的提升有助于通過降低企業股權資本成本來減輕它們的融資困難,緩解企業所面臨的融資約束程度。制,提出相應假說;并借助北京大學數字金融研究中心的中國互聯網金融發展指數以及中國A股上市公司數據,對上述理論假說進行了實證分析。

表4 拓展性分析

本文的研究結論主要包括:第一,互聯網金融發展水平提升整體上顯著降低了中國企

五、結論與政策含義

在新一輪信息技術推動下,互聯網金融等新型金融業態發展為緩解企業融資約束提供了更多元化的選擇。本文聚焦于論述了互聯網金融發展與企業融資約束的因果關系和作用機業的融資約束問題,即在互聯網金融發展水平高的城市,企業的融資約束程度下降;第二,數字金融覆蓋廣度和數字金融使用深度均可顯著降低企業融資約束程度,且數字金融使用深度的作用更為明顯;第三,作用機制檢驗表明,地方互聯網金融發展水平提升能通過降低信息不對稱、增強企業聲譽、降低股權資本成本來有效緩解企業融資約束問題。

上述研究結論對破除金融業數字化背景下中國企業的融資約束問題提供了重要的新思路:首先,針對企業融資約束較為嚴重的地區,一方面需從根本上改變傳統金融體制下企業過度依賴銀行體系的局面,通過“互聯網+”推動構建更多元化的線上融資渠道和方式,盤活存量資產。特別是,不僅要注重數字金融覆蓋廣度,還要提升數字金融使用深度,鼓勵互聯網平臺進一步創新融資產品和優化服務方式,幫助企業持續突破“融資約束”困境;另一方面應重視培育誠信的契約環境,完善互聯網金融信息與信用體系,為緩解企業融資約束問題提供互聯網金融生態系統支撐。其次,要充分疏通互聯網金融發揮作用的渠道,通過建立互聯網金融征信體系來降低信息不對稱、優化聲譽風險管理制度來增強企業聲譽以及構建多層次資本市場體系來降低股權資本成本,從而多措并舉,共同緩解企業所面臨的融資約束問題,進而充分釋放互聯網金融發展對推動企業高質量發展的“數字紅利”。