長三角教育精英的流動象限及影響因素研究*

薛琪薪 吳瑞君

(華東師范大學中國現代城市研究中心暨社會發展學院,上海 200241)

對教育精英的定義,學界目前還沒有形成公認的標準。在相關研究中,分別被稱為教育高端人才、教育領軍人才、高被引科學家等相似的表達,國內研究者大多以碩士學歷或高級職稱作為教育精英人才的門檻。[1]隨著我國高等教育事業的不斷發展以及各類人才規劃及政策的實施,教育精英的人才隊伍不斷擴展,精英人才的流動與集聚過程也不斷加速。作為我國科研院所和教育精英人才的重要集聚地之一,長三角地區在精英人才流動中占有著重要的地位。以長三角的教育精英人才為研究對象,采集詳細數據分析其流動過程,有利于加深對精英人才流動過程的認識,剖析人才流動中可能存在的障礙與問題,進一步優化人才發展的生態環境。

本研究中的教育精英,指的是在教育科研部門工作,并取得了業界認可的較高學術成就的人才,具體以長三角地區的“長江學者”特聘教授為樣本群體。通過篩選“長江學者獎勵計劃”創立以來至最后一次公開發布時(1998—2017年)的全體名單,得到推薦高校位于長三角地區(江浙滬皖三省一市)的628名學者信息。在此基礎上,采用履歷分析法(Curriculum Vitae),通過官網學者介紹、學術作品作者簡介、訪談記錄、個人傳記等途徑收集了長三角教育精英的教育流動和工作流動的各種數據,從而建立包括人口學特征、高等教育階段流動信息、工作階段流動信息等內容的長三角教育精英數據庫,進而開展本研究的分析。

一、教育精英的社會流動及流動象限指標的構建

(一)精英人才的社會流動

自社會學家索羅金在1927年出版《社會流動》一書以來,社會流動就成為社會學家關注的核心命題之一。索羅金將社會流動看作是不同社會群體之間的互相流動,他將社會流動區分為縱向的流動和橫向的流動,并對個體的縱向流動進行了大量關注。[2]索羅金認為,教育具有“社會選擇”的功能,在現代社會發揮著分配社會階層的角色。[3]作為最早分析教育和社會流動關系的學者,索羅金從功能主義的角度出發,分析了社會群體的階層流動問題,開創了社會流動這一社會學的重要研究分支。布勞和鄧肯出版的《美國的職業結構》一書,則從“地位獲得”角度分析了家庭的代際社會流動,論述了父代教育水平與子代職業地位的關系,開創了從個體層面研究社會地位流動的新角度。[4]后續研究繼續從這一議題出發,對教育與社會流動(階層不平等)問題進行了討論。在布迪厄和科爾曼提出“社會資本”這一概念之后,[5]對教育和社會流動的研究更加深入,到林南出版《社會資本: 社會結構和行動》,指出個體的家庭地位影響其獲得不同等級的高等教育機會,進而決定了其事業發展的社會資本,從而將這一研究領域的理論水平提升到一個新的高度。[6]

國內學者也關注了這一研究主題,作為這一領域的開拓性研究,費孝通和潘光旦基于清朝時期的文檔資料,用定量方法論述了科舉制度這一教育篩選過程如何為社會流動開辟路徑。[7]隨后這一研究領域逐漸沉寂,直到新世紀以來高校擴招的教育巨變、社會學定量研究方法的推廣和各類全國大型調查的啟動,促進了這一領域研究成果的大爆發。相關研究以“教育平等”“地位獲得”“階層固化”等字詞為研究主題,從宏觀制度層面和微觀的家庭影響層面討論了教育與家庭代際社會流動的問題。[8]特別是近十年以來,相關研究不斷增多,但主要的研究路徑,也主要是參考布勞和鄧肯的社會地位模型并加以優化,以及從社會資本的角度來開展分析。

《大英百科全書》將“社會流動”定義為個體或社會群體在社會階層方面的地位變化,并將其區分為橫向流動(或平行流動)與垂直流動。[9]在后續的研究中,對社會流動類型的區分逐漸細致,如根據流動范圍將其區分為代際流動和代內流動,根據流動緣由將其區分為結構性流動和自由流動,根據流動機制將其區分為競爭性流動和贊助性流動等。在有關教育與社會流動的研究中,其大多從階層不平等的角度分析代際社會流動問題,[8]對教育人才代內社會流動的研究并不多見。本研究通過探索構建流動象限這一指標,聚焦教育精英的代內社會流動,期望對這一社會流動過程有所發現。

(二)流動象限指標的構建

對教育精英社會流動的不同方向,既有從流動前后高校聲譽等級變化做的梯度區分,[10-11]也有基于流動前后城市等級變化所做的跨層流動統計,[12]但選取的維度相對單一。王寧在分析人才流動問題時,就強調了地方分層和機構聲譽等級的同等重要性。[13]因此,探索構建一個復合型的社會流動方向指標,具有相當的可行性。本研究綜合前人的相關研究,嘗試構建一個包括地方分層流動和機構聲譽流動的四象限的流動象限指標,以此分析教育精英流動過程中的社會地位變化。

在橫坐標(地方分層流動)方面,對城市等級標準,考慮到學界較多采用的《中國城市商業魅力排行榜》和《中國百強城市排行榜》是近幾年才開始發布,參照的也是近年的城市指標,用于分析1998—2017年間的教育精英流動并不合適。故本研究參考李政等人的研究,采用國家統計局的劃分標準,即一線城市為北上廣深(4個),二線城市為其他省會城市和副省級城市(31個),剩余的其他地級市為三線及以下城市。這一帶有計劃經濟色彩的城市等級劃分,較能綜合反映不同級別城市在經濟發展、文化積累、科技投入、高校分布等方面的差異,故本研究予以采納。在具體操作上,與流動前的城市相比,往高線城市流動為正,往低線城市流動為負。

在縱坐標(機構聲譽流動)方面,由于本研究側重高校學術聲譽等級變化,所以選擇了全球四大高校排名中的“世界大學學術排名”(ARWU)這一指標。ARWU從2003年開始發布,是全球四大排名中最早的。由于無法找到更早的全球高校排名的第三方評估數據,因此用本研究所涉高校在ARWU中2003—2020年間的平均排名,來近似的標識教育精英們進行流動時的高校聲譽等級。參考劉念才[14]和鄧僑僑[15]的研究,本研究將ARWU排名1~100的高校劃為第一等,ARWU排名101~200高校劃為第二等,ARWU排名201~500高校劃為第三等,ARWU排名在500名之后的劃為第四等,非高校的科研機構劃為其他機構。在研究中,學術聲譽等級變化主要是考慮流動前后高校等級的變動,高校與科研院所之間的流動,不能直接進行等級比較,故視情況在論述機構流動時進行分析。

如圖1所示,縱坐標為機構聲譽等級變化,對教育精英流動前后所在高校的排名進行比對,流動到更高排名等級的高校的為正,反之為負(各高校排名取2003—2020年間ARWU排名的平均數,并分為四等五類)。由于在社會地位的變動過程中,個體占有資源的優勢和劣勢存在一定的互補效應,[16]故在機構聲譽等級變化和地域分層變動一正一負的情況時,將其列為平行流動。在具體賦值方面,將三種流動象限類型分別賦值為1~3,分別對應向上流動、平行流動和向下流動,不流動則賦值為0。

圖1 教育精英“流動象限”指標示意圖

二、長三角教育精英的流動象限及流動路徑

長三角教育精英的流動過程可以分為教育流動和工作流動,由于篇幅所限,本文主要討論其工作流動過程。個體的初始職業對其職業地位的構建和事業成就的積累具有重要的影響。[17]對教育精英人才來說,雖然其從博士畢業到博士畢業后的第一份工作不屬于工作之后的流動,但為了更好的進行比較分析,此處一并納入分析,以下分階段進行論述。

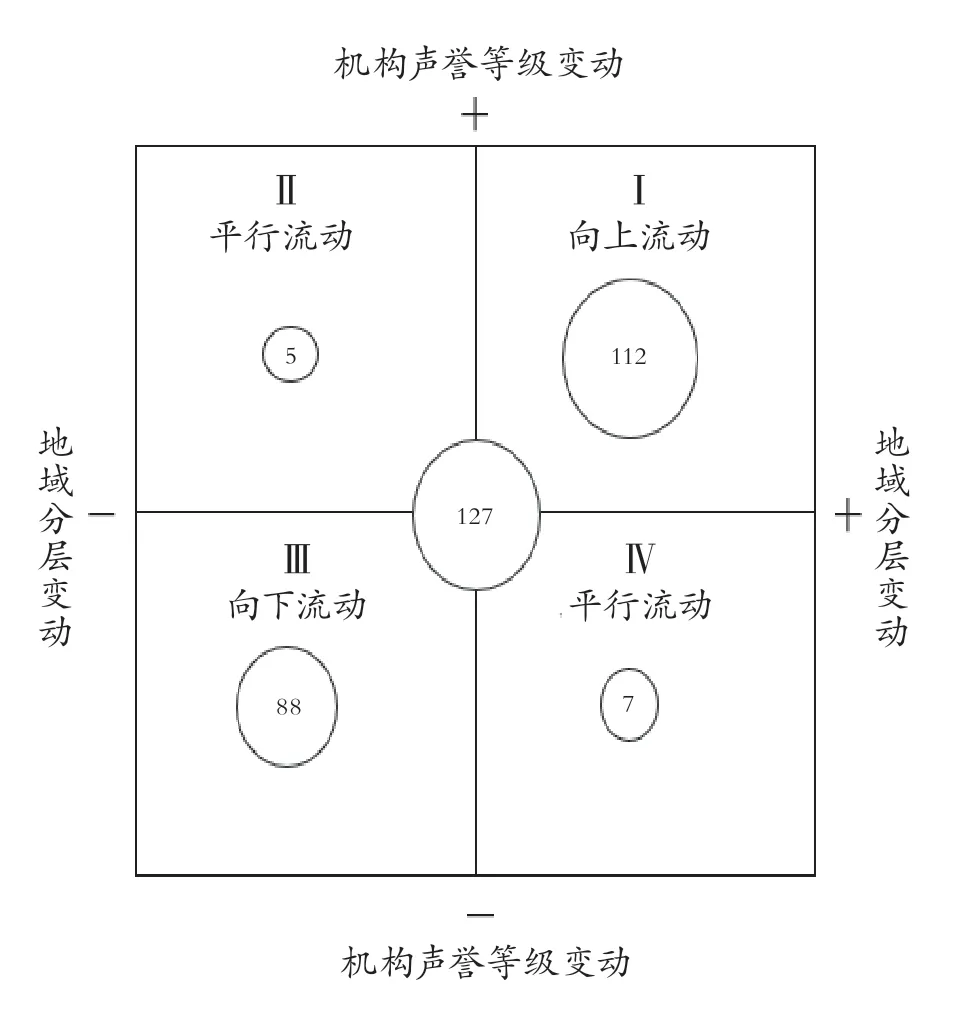

(一)博士畢業—博畢初職階段以平行流動為主,其中“雙同”型流動超過九成

根據前敘的計算,博士畢業后留在母校工作或做博士后的學者有282人,而從博士畢業到畢業后第一份工作有流動經歷的學者有339人。如圖2所示,在339名流動的學者中,進行平行流動的人最多,有139名,占比41.0%。其次是向上流動,有112人,占比33.0%,接近三分之一。再次是進行向下流動,有88人,占比26.0%。在平行流動者中,則以同高校等級和同城市線級的“雙同”型流動為主,達到127人,占平行流動者的91.4%。提升城市線級但降低高校學術聲譽等級的“升城降校”流動,以及降低城市線級但提升高校學術聲譽等級的“降城升校”流動均只有極個別例子。總體而言,從博士畢業到畢業后第一份工作的流動過程中,長三角教育精英們還是傾向于保持或提升自己的流動象限,以維系學術合作網絡,促進學術資本的提升。

圖2 博士畢業—初職工作的流動象限

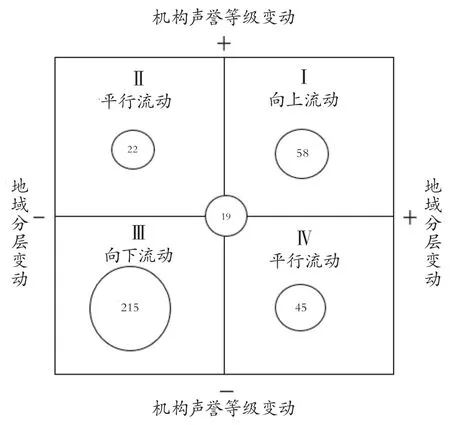

(二)博畢初職—當選“長江”階段以向下流動為主,平行流動者更青睞“降城升校”流動

進一步分析教育精英們從博士畢業后的初始工作機構到當選“長江學者”時的工作機構這一階段的流動情況,可以發現有流動經歷的學者有318名。如圖3的流動象限圖所示,向下流動的人數大量增加,達215人,占流動精英的比重達到67.6%。向上流動的有58人,占流動精英的比重為18.2%;平行流動的有45人,占流動精英的比重為14.2%。在平行流動者中,則以降低城市線級但提升高校學術聲譽等級的“降城升校”流動為主,有22人,占平行流動者的48.9%,接近一半。其次是同高校等級和同城市線級的“雙同”型流動,占比42.2%。提升城市線級但降低高校學術聲譽等級的“升城降校”流動只占8.9%。向下流動的比例較大,主要的原因在于這批教育精英中畢業后從事博士后工作的人基數較大,共有297人。其中52人出站之后繼續留在母校工作,其余的人則另謀他就,而最終工作的機構大多在學術聲譽等級和城市等級方面不如從事博士后時的服務機構和工作城市。

圖3 初職工作—當選“長江”流動象限

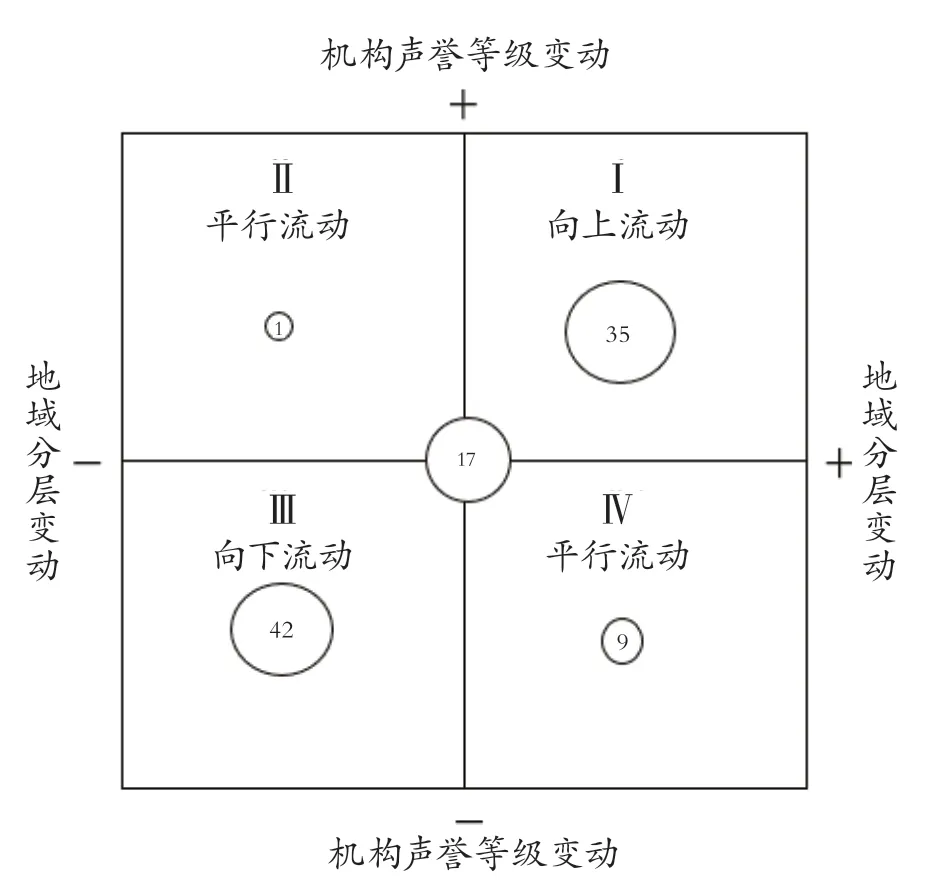

(三)當選“長江”后向下流動的比例有所減少但仍是主流,平行流動則以“雙同”型為主

比較教育精英們當選“長江學者”時的工作機構和當前的工作機構,有流動經歷的學者為104人。如圖4所示,向下流動的人數有42人,占流動者的比例為40.4%。此外,向上流動者占比33.7%,平行流動者占比26.0%。不同流動象限的差異逐漸平緩,但依然保持和前一階段的相同趨勢。這一階段,教育精英們依然以向下流動為主,但比前一階段大幅下降。其次是向上流動,回升至與博士畢業到初職階段的類似幅度,占比約三分之一。在平行流動者中,以同高校等級和同城市線級的“雙同”型流動為主,達到17人,占平行流動者的63.0%。其次是提升城市線級但降低高校學術聲譽等級的“升城降校”流動,有9人,占平行流動者的33.3%。

圖4 當選“長江”至當前流動象限

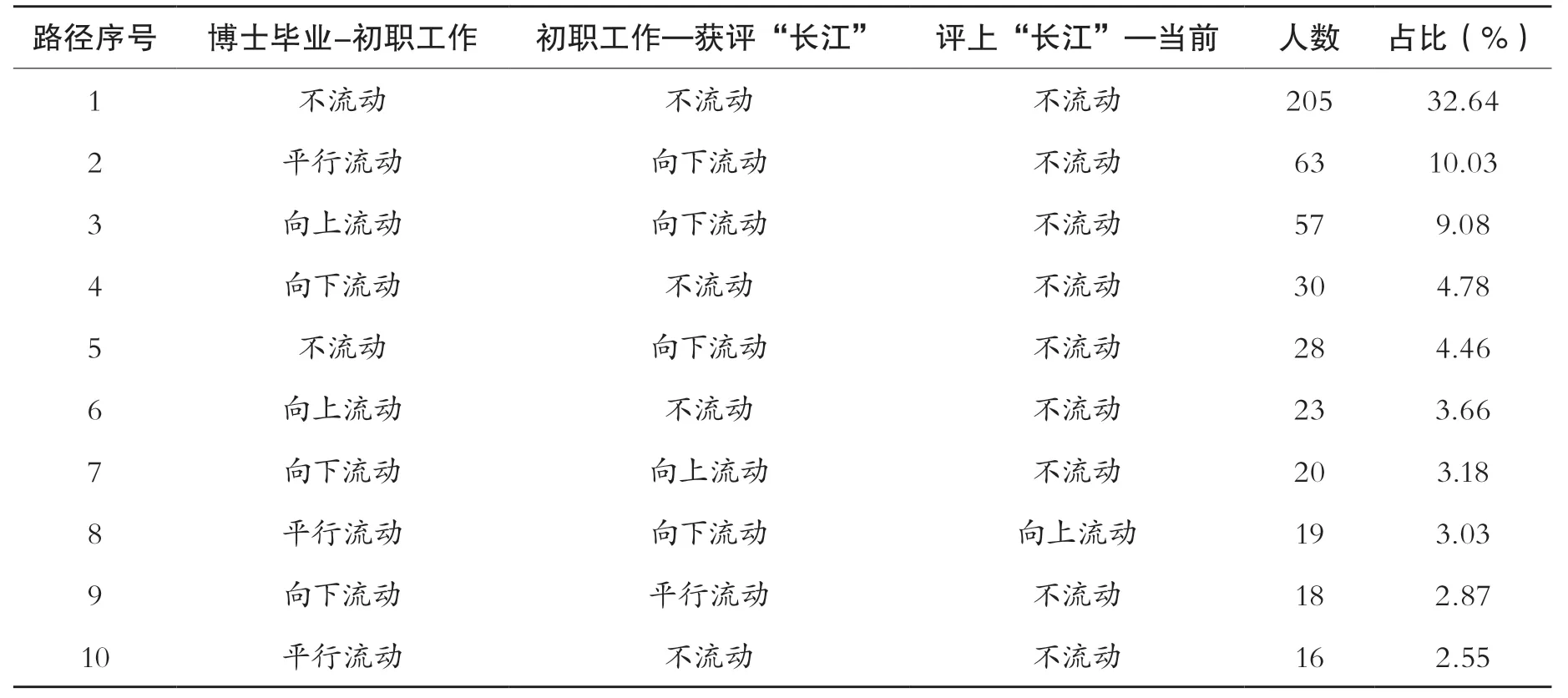

(四)流動路徑以“從一而終”型為主,其次是為了評選而流動到較低梯度機構的“妥協”型

進一步識別長三角教育精英在工作階段的職業流動過程,可以計算出流量最大的十種典型流動路徑。如表1所示,流量最多的是“從一而終”型,既包括路徑1所示的無論是博士畢業-初職工作階段,還是初職工作—獲評“長江”階段,以及評上“長江”—當前階段都沒有進行工作流動的學者;也包括路徑4、路徑6和路徑10所示的,雖然在博士畢業后有過不同類型的梯度流動,但在博士畢業后的初職服務機構一直堅守而不再流動。其次是“妥協”型,即路徑2、路徑3、路徑5、路徑8所示,雖然在博士畢業—初職工作階段保持了在同梯度甚至更高梯度的機構工作,但為了評選“長江學者”,而選擇流動去了能提供更多研究資源和支持力度的較低梯度的機構,并在流動后的機構當選“長江學者”。

表1 長三角教育精英的工作流動路徑

三、流動象限影響因素的多元Logistic回歸

(一)模型構建與變量選取

教育精英跨國、跨地區、跨機構的流動已經成為近年來學界關注的熱門話題之一。對影響流動的因素,相關研究主要從經濟因素、專業發展因素等角度開展分析,從個體角度進行切入的并不多見。[18]在經濟因素方面,Burulcha指出,地區GDP及工資水平對人才流動具有極大的吸引力;[19]Appelt指出,地區經濟和科技發展、公共服務及政策等對教育人才流動具有重要影響。[20]同時,由于我國不同的城市之間具有不同的行政等級屬性,同聲譽級別的高校所在城市不同,對教育人才的吸引力也差別巨大。[21]在專業發展因素方面,高聲譽的科研機構平臺,良好的學術氛圍吸引教育人才流動;與精英學術團隊合作,保持研究活躍度和提升學術能力也是重要考慮因素之一。[22-23]

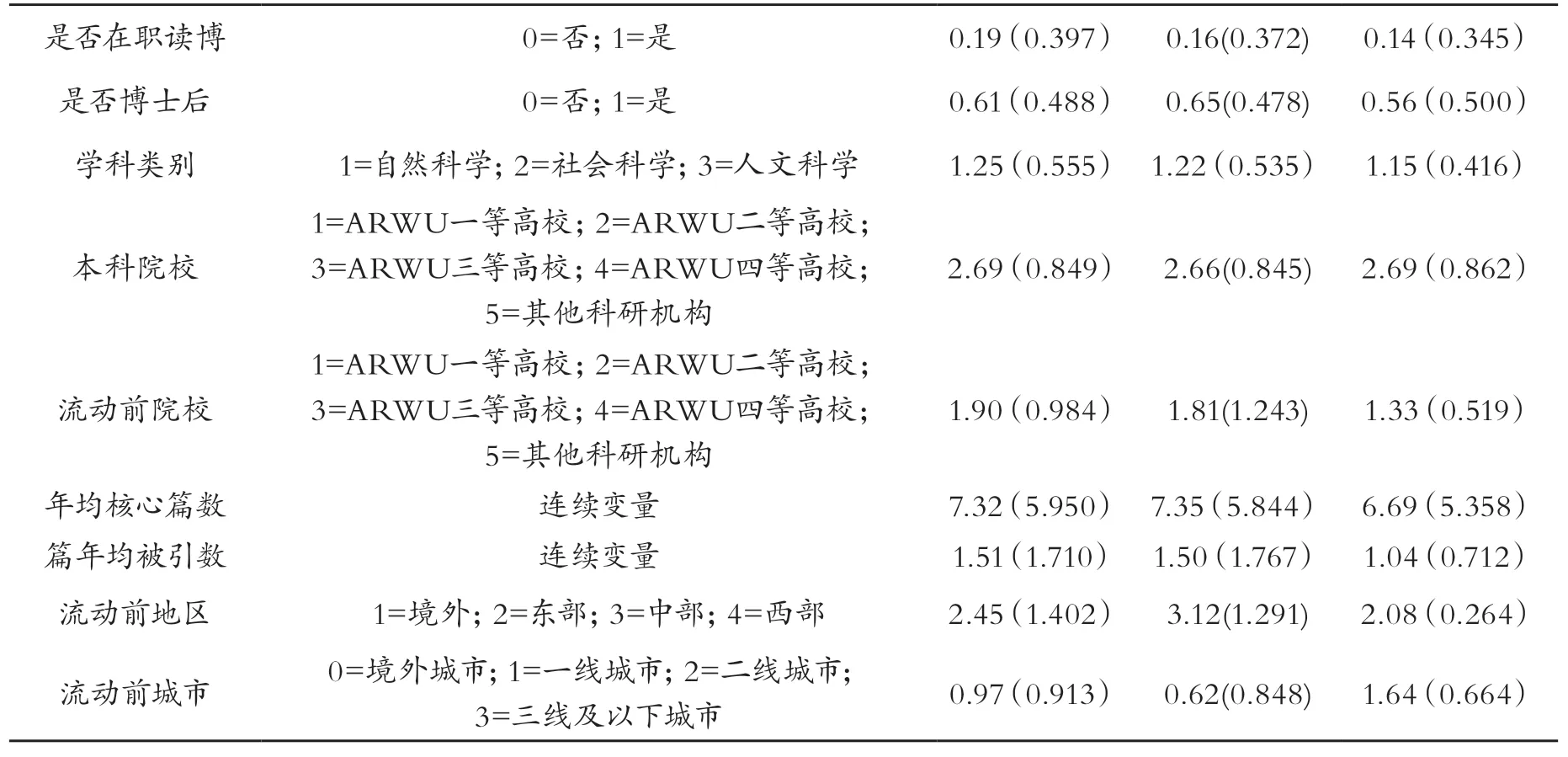

科研產出與人才流動是一個雙向的過程,優質的學術產出是精英人才流動的重要前提,而流動后獲得的資源支持,能進一步促進學術生產;[24]在個體因素方面,家庭因素、子女數量、個體年齡等因素影響了教育精英的職業流動。[25-26]有海外經歷的教育精英流動概率更大,不僅因為他們與不同國家和地區的聯系更為平淡,更因為他們能獲得更多與工作機會與收入相關的信息。[27]故在相關變量選取中,將個體特征(性別、年齡、出生地、海外經歷、讀博前是否工作過、是否在職讀博、是否博士后等),專業發展因素(求學與工作的院校類型、學科類別、年均核心期刊文章數、核心期刊篇年均被引數等)、經濟與地理因素(所在地區、城市類別等)均納入分析。

需要說明的是,為了較為客觀的比較教育精英流動前后的機構聲譽等級變化,本研究借鑒鄧僑僑的研究,[28]采用軟科世界大學學術排名(ARWU)(2003—2020)并將相關高校在這一排名首次發布以來的平均等級作為一種替代的計算方法,來區分不同高校的聲譽等級。如果在下一階段的高校級別上實現了提升,則劃入向上流動;反之,則是向下流動;在同級別的高校之間流動,則為平行流動。高校與科研院所無法直接比較,所涉個別案例則暫不討論。包括1)性別(1=男、2=女);2)年齡組(1=35-49歲、2=50-64歲、3=65-75歲);3)出生地(1=境外;2=東部;3=中部;4=西部);4)是否留學(0=沒有、1=有);5)讀博前是否工作過(0=沒有、1=有);6)是否在職讀博(0=沒有、1=有);7)是否博士后(0=沒有、1=有)。

Mi代表教育精英的專業發展因素,包括1)求學或工作院校類型(1=A RW U一等高校、2=ARWU二等高校、3=ARWU三等高校、4=ARWU四等高校、5=其他科研機構);2)學科類別(1=自然科學、2=社會科學、3=人文科學);3)年均核心期刊文章數(連續變量,自然科學學科計算SCI篇數,人文社會科學學科計算CSSCI篇數);4)核心期刊篇年均被引(連續變量)。

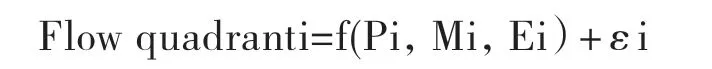

在選取的回歸模型方面,由于流動象限是一個本研究構建的指標,教育精英在教育流動和工作流動時,本身受到多種影響因素的作用而最終完成流動的行為,流動象限對于他們來說并不存在明顯的順序優劣,不屬于有序變量。所以本部分選用多元Logistic回歸模型來開展分析。對于取值區間為(0,1,2……)的離散變量y,自變量x的變動對因變量y的影響程度對應的概率模型是:

其中,因變量Flow quadranti代表教育精英的流動象限,其取值范圍為0~3,分別代表不同的流動象限情況,主要包括:0=不流動,1=向上流動,2=平行流動,3=向下流動。

解釋變量中,Pi代表教育精英的個體特征,引進的年齡限制更加嚴格,從而對教育精英的向上流動具有一定的消極影響。

(續表)

(1)海外留學經歷具有正向影響,留學人才在初職階段向上流動的概率更高。黃海剛對具有海外經歷的教育人才的研究發現,年齡和海外經歷對教育精英的職業流動次數具有重要影響,海外工作經歷比留學經歷的影響更加顯著。[18]本研究也發現,海外經歷對于教育精英的流動象限具有顯著影響,其中海外留學經歷的影響為正向。如表3所示,具有留學經歷的教育精英,其博士畢業到初職階段實現向上流動的概率,比不留學的教育精英高21.33%。也就是說,有留學經歷的教育精英,相對而言更容易在博士畢業到初職工作這一階段實現流動象限的向上移動。本研究也再次證實,具有留學經歷的教育精英更容易向上流動。

(2)讀博前工作經歷、在職讀博、博士后經歷對工作流動具有顯著影響。在當選“長江”到當前階段的流動中,博士前工作過的學者向上流動的概率要高5.71%,而在職讀博的學者進行向上流動和平行流動的概率分別高出4.33%和2.31%。這說明,擁有較長工作年限的教育精英,更容易在當選“長江學者”之后進行向上流動。博士后經歷則對教育精英不同時期的工

由于在高校教師招聘和教育人才的職業流動過程中存在著對“本科出身”因素的考量,[27]因此將本科院校類型也納入分析。各變量的含義及基本統計情況如表2所示。

表2 長三角教育精英工作流動象限的變量統計

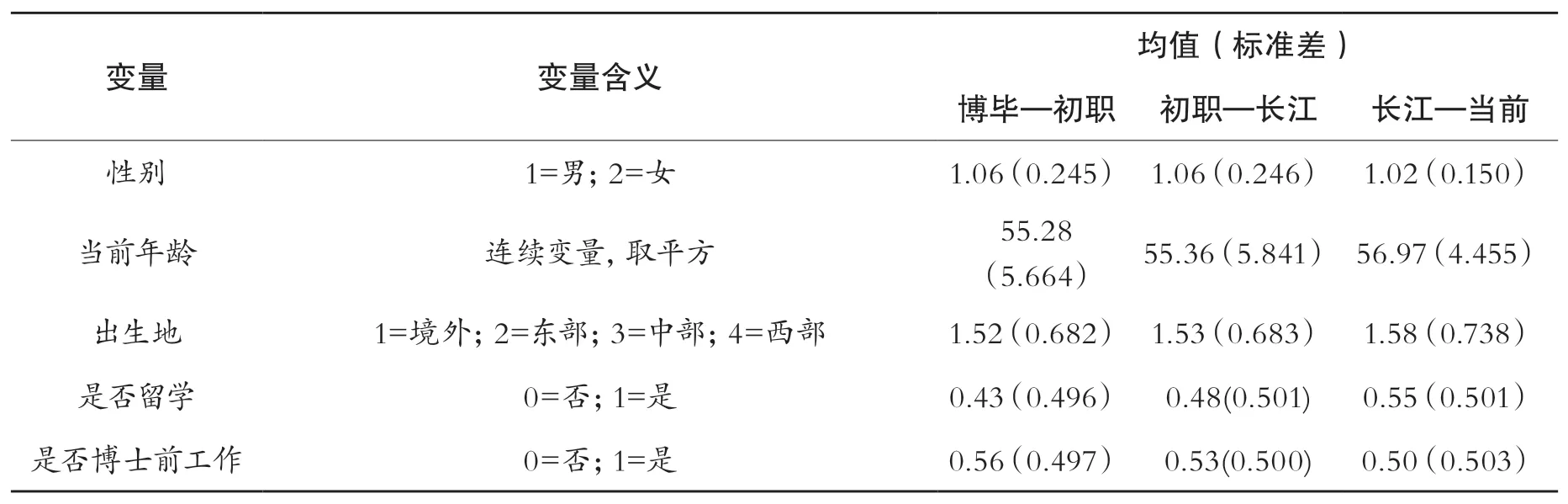

(二)模型結果與討論

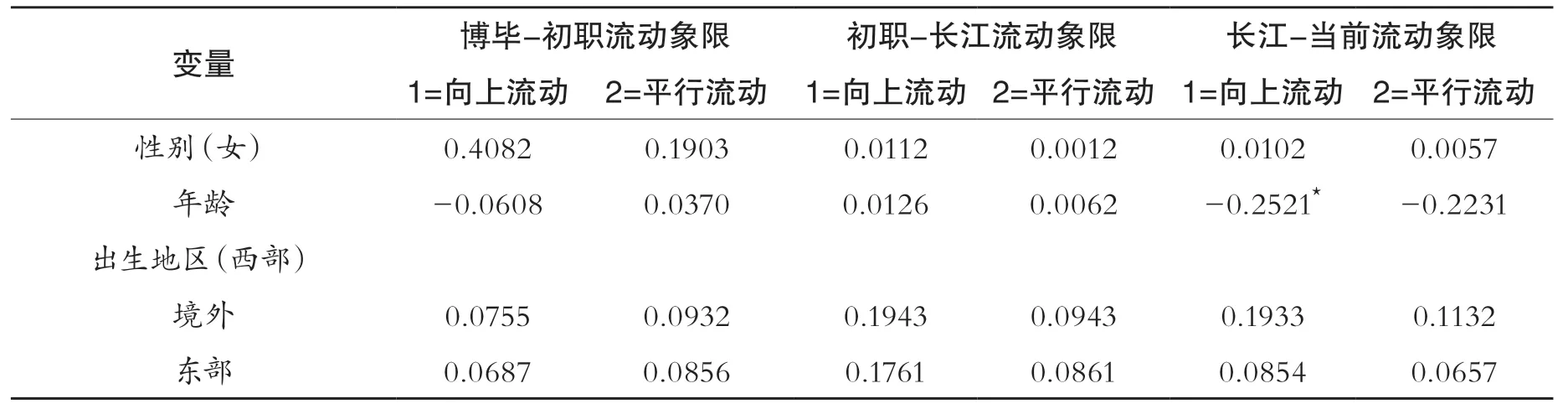

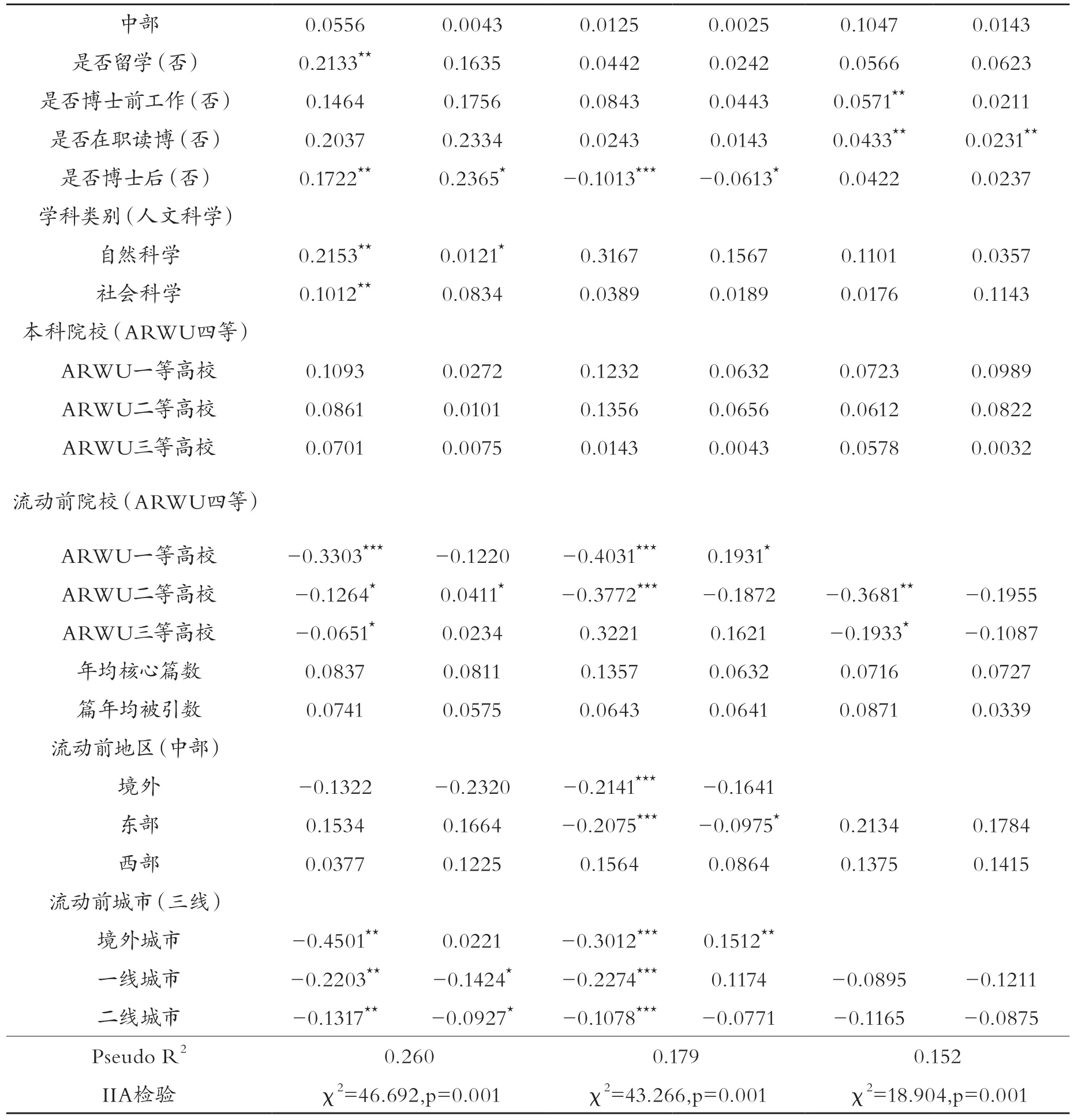

教育精英在工作流動的不同階段,其流動象限有所差異。本文以“向下流動”作為對比組,分析人口社會學特征、專業發展因素、經濟與地理因素等對教育精英流動象限的影響,回歸結果分別見表3。

1.性別、出生地等人口社會學特征的影響大多不顯著,年齡在部分階段具有重要影響,海外經歷、在職讀博、博士后經歷等個體因素影響顯著

對于影響教育人才流動的因素,相關研究主要從經濟因素和專業發展角度進行討論,對個體特征的分析涉及較少。本研究對教育精英工作流動的分析發現,性別、出生地等人口社會學特征的影響大多不顯著,年齡只在當選“長江”到當前階段的工作流動中具有顯著影響。如表3所示,當選“長江”到當前階段的工作流動中,年齡越大,在流動象限上進行向上流動的概率減少25.21%。這也說明,年齡因素對教育精英的流動象限具有一定的影響,學術聲譽等級更高的高校、行政級別更高的城市其對人才作流動具有不同的影響,在博士畢業到初職階段,大量精英人才流動到排名更高的高校做博士后研究,從而實現了流動象限的向上流動。如沒有留學過的長三角教育精英,就有60名到境外更高排名的高校做博士后研究,占到了未留學人才的13.92%。如表3所示,有博士后經歷的教育精英,初職階段向上流動和平行流動的概率比沒有博士后經歷的學者要分別高出17.22%和23.65%。但到了初職工作到當選“長江”階段,博士后經歷則成為一種負向影響因素,有博士后經歷者其向上流動和平行流動的概率要分別低10.13%和6.13%。其原因可能是,大量教育精英在博士后結束后流動到較低排名或較低行政級別的城市工作,從而降低了流動象限。

2.從專業發展因素來看,流動前院校類型影響顯著,學科類別在個別階段具有重要影響,學術產出的影響并不顯著

(1)流動前院校類型對教育精英的流動象限具有顯著的負向影響。流動前的院校學術聲譽等級越低,越可能在下一階段實現流動象限的向上流動。本研究發現,如表3所示,“本科出身”在教育精英的職業流動過程中并不具有重要影響,如同李峰等人指出的,本科就讀于普通高校的教育精英可以通過向上的工作流動來提升自己的學術資源,其職業晉升速度與本科畢業于精英高校的精英接近。[29]而在流動前院校類型方面,其對于教育精英的工作流動象限同樣具有顯著的負向影響。對于博士時就讀ARWU一等、二等和三等高校的教育精英,其畢業后初職工作實現向上流動的概率比博士就讀于ARWU四等高校的教育精英分別低33.03%、12.64%和6.51%。對于博士就讀ARWU二等高校的教育精英來說,其畢業后初職工作進行平行流動的概率比博士就讀于ARWU四等高校的教育精英要高4.11%。到了評選“長江學者”階段,博士畢業后初職工作于ARWU一等和二等高校的教育精英,其在當選“長江學者”時實現了向上流動的概率要比初職工作于ARWU四等高校的教育精英分別低33.31%和12.42%。對于初職工作于ARWU一等高校的教育精英來說,其當選“長江學者”時進行平行流動的概率比博士就讀于ARWU四等高校的教育精英要高19.31%。而對于當選“長江”時工作于ARWU二等和三等高校的教育精英,其當前階段實現了向上流動的概率比工作于ARWU四等高校的教育精英分別低36.81%和19.33%。

表3 長三角教育精英流動象限的多項Logit模型估計結果

為什么博士畢業后,其流動前的起點為普通高校(ARWU四等高校)的教育精英,比其他等級的教育精英實現向上流動的概率更高呢?可能的原因是,教育精英的職業發展生涯,本身就是一個篩選的過程。正如P Stephan指出的,正因為教育精英具有較強的學術科研能力,其職業發展過程就是一個不斷被學術共同體認可,并向更高學術聲譽排名的高校集中的過程,[23]而精英高校也更多的集聚在高行政等級的城市,從而表現為教育精英在工作流動象限上的“向上流動”。流動前起點為普通高校(ARWU四等高校)的教育精英,這一“向上流動”的趨勢更加明顯。而流動前起點為其他等級高校的教育精英,其要實現“向上流動”的選擇更少,從而顯得其概率較低。

(續表)

(2)學科類別在博士畢業到初職階段具有重要影響,學術產出的影響在各階段都不顯著。學科類別對博士畢業到初職階段的流動象限具有重要影響,如表3所示,自然科學學科和社會科學學科的教育精英比人文科學學科的教育精英實現向上流動的概率分別高出21.53%和10.12%,平行流動方面,自然科學學科的教育精英則要高出1.21%。在學術產出方面,對教育人才科研產出的研究一般從文章發表量(量)和文章被引量(質)的角度來進行分析,并采用已發表論文數和總被引量這一對變量開展討論。但文章發表量及被引量在不同學科之間存在著較大的差異,故在這一基礎上采用年均文章篇數[30]及篇均被引量[31]這對變量來開展分析就成為近年來的常用選擇。本研究采用教育精英的年均核心期刊文章篇數(自然科學學科取SCI篇數,社會科學和人文科學學科取CSSCI篇數)和篇年均被引數來分別進行討論。研究發現,如表3所示,在工作流動階段,雖然隨著年均核心期刊文章篇數和篇年均被引數的增加,教育精英進行向上流動和平行流動的概率均有不同程度的增加,但這些增加并不顯著。這也說明,由于樣本群體已經是獲得學界公認的精英人才,在科研產出的數量和質量方面都已經滿足一定的門檻標準,故科研產出因素不再單獨影響其流動象限。

3.流動前城市類別具有顯著的負向影響,流動前地區因素在個別階段具有重要影響

(1)流動前工作于境外城市、國內一線和二線城市的教育精英向上流動的概率顯著低于三線城市的教育精英,處于低線城市的教育精英具有更強的向上流動的概率。如表3所示,在博士畢業到初職階段的流動中,處于境外城市和國內一、二線城市的教育精英,其流動象限為向上流動的概率,比處于三線城市的教育精英分別低45.01%、22.03%和13.17%,而平行流動方面處于國內一線和二線城市的教育精英比三線城市的分別低14.24%和9.27%。在初職工作到當選“長江”階段,處于境外城市和國內一、二線城市的教育精英,其流動象限為向上流動的概率,比處于三線城市的教育精英分別低30.12%、22.74%和10.78%,而平行流動方面處于境外城市的教育精英比三線城市的分別高15.12%。當選“長江學者”之后的流動,流動前城市類別則不具有顯著影響。總體而言,處于低線城市的教育精英,其向上流動的概率更高。可能的原因是,從教育精英自身來看,他們本就具有超出普通教育人才的更強的學術進取心,處于低線城市的教育精英,具有更強的驅動力到學術資源和發展平臺更好的高線城市工作,從而實現流動象限的向上流動;另一方面,從用人單位的角度來看,新雇主的聲譽等級并不獨立發生影響,而要綜合考慮雇主所在城市和地區的經濟發展、創新氛圍及工作機構的內部環境等。[32]高級別的大城市匯聚了各類產業資源、科技資源、公共服務資源和經濟文化資源,不斷吸引高級人才和其他要素集聚,從而促進了產業集聚與人才集聚的互動式發展。[33]

(2)流動前地區因素在初職工作到當選“長江學者”階段具有顯著的負向影響。由于初職工作到當選“長江學者”階段長三角教育精英的目的地只有東部和中部地區,所以采用中部地區作為對照組,如表3所示。這一時期,流動前地區因素只在初職工作到當選“長江學者”階段具有顯著影響,且這一影響為負向。即相對于處于中部地區的教育精英來說,初職工作處于境外地區和東部地區的教育精英,其向上流動的概率分別要低21.42%和20.75%。在平行流動方面,初職工作處于東部地區的教育精英比中部地區的教育精英的概率要低9.75%。在本研究中,可以發現地區類別和城市類別對教育精英的流動象限具有近似的影響,即都具有一定的負向作用,但地區因素的影響沒有城市類別的影響那么顯著和廣泛,只在教育精英流動的個別階段發揮了明顯作用。分析其原因,則與教育精英的結構特征有關。根據第三章的統計,長三角教育精英出生于華東地區的占比65%(按長三角三省一市計算則為53.2%),說明其在國內跨大區流動的情況并不占主流,所以相對于城市類別來說,流動前地區類別的影響就有所弱化了。

四、小結

相對于國外而言,我國的高校教師職業流動率大幅低于歐美發達國家,[34]對這一群體的研究也不如國外豐富。本研究通過構建包括城市分層和高校聲譽等級的復合的流動象限指標,試圖更全面的反映教育精英的社會流動過程。經過分析發現,教育精英博士畢業到初職工作階段以平行流動為主,其中“雙同”型流動超過九成;初職工作到當選“長江”階段以向下流動為主,平行流動者更青睞“降城升校”流動;當選“長江”后向下流動的比例有所減少但仍是主流,平行流動則以“雙同”型為主;流動路徑則以“從一而終”的不流動型和為了評選“長江學者”而流動到能提供更多研究資源的較低梯度的機構的“妥協”型為主。

哪些因素影響了教育精英的流動象限呢?相關研究主要從經濟因素、專業發展因素和個體因素三個層面討論了影響教育人才流動的不同變量。通過本研究的分析發現,第一,在個人因素層面,性別、出生地等影響大多不顯著,年齡在部分階段具有重要影響。留學人才在初職階段向上流動的概率更高。擁有讀博前工作經歷或在職讀博的教育精英,更容易在當選“長江學者”之后進行向上流動。博士后經歷則成為一種負向影響因素,其向上流動和平行流動的概率顯著低于對照群體。第二,在專業發展因素方面,流動前院校類型影響顯著,學科類別在個別階段具有重要影響,而學術產出的影響不顯著。具體來看,流動前院校類型對教育精英的流動象限具有顯著的負向影響,流動前的起點為普通高校(ARWU四等高校)的教育精英,比其他等級的教育精英實現向上流動的概率更高。學科類別在博士畢業到初職階段具有重要影響,這一時期自然科學學科和社會科學學科的教育精英實現向上流動的概率顯著高于人文科學學科的教育精英。第三,流動前城市類別具有顯著的負向影響,流動前地區因素則只在個別階段影響顯著。具體來說,流動前工作于境外城市、國內一線和二線城市的教育精英向上流動的概率顯著低于三線城市的教育精英,處于低線城市的教育精英具有更強的向上流動的概率。而流動前地區因素只在初職工作到當選“長江學者”階段具有顯著的負向影響。其原因可能在于樣本群體大多出生于東部地區,并以留在本區域工作為主,跨大區流動者不占主流,從而弱化了流動前地區類別的影響。

在研究不足方面,一是樣本量的限制,制約了研究結論的推廣。本研究中,長三角學術精英中有工作流動經歷的占比60%~70%之間,且隨著時間的推移,越到后期流動者越少,如當選“長江”到當前階段的流動者只有104名。因此相關結果還需要進一步的驗證。二是本研究主要采用了一系列客觀變量,對影響學術精英流動的一些主觀意愿和動機等變量并沒有涉及,需要在后續的研究中予以完善。三是研究對象只局限于長三角地區,后續可以將全國的教育精英全部納入樣本,對其流動象限問題開展更全面的分析。