6種稻田除草劑對斑馬魚和大型溞的急性毒性

吳若函 郭曉瑜 辛星 丁悅 嚴海娟 余向陽

摘要:為明確稻田除草劑對水生生物的安全性,通過靜態法測定6種除草劑10%唑酰草胺乳油、20%唑·滅草松微乳劑、20%唑·氰氟乳油、18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑和15%嘧肟·氰氟草水乳劑對斑馬魚和大型溞的急性毒性,并進行安全性評價。結果顯示,10%唑酰草胺乳油對斑馬魚、大型溞的急性毒性為高毒,20%唑·滅草松微乳劑、20%唑·氰氟乳油對斑馬魚、大型溞的急性毒性為中毒,18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑和15%嘧肟·氰氟草水乳劑對斑馬魚、大型溞的急性毒性為低毒。由此可見,對于中高毒農藥,應嚴格控制其使用量,從而減少其對水生生物的毒害作用。

關鍵詞:除草劑;斑馬魚;大型溞;急性毒性;安全濃度

中圖分類號: TQ450.2+6文獻標志碼: A文章編號:1002-1302(2021)19-0223-03

芳氧苯氧丙酸酯類除草劑因其高效、安全等特點而在全球除草劑市場上占據了穩定的地位[1]。由于芳氧苯氧丙酸酯類除草劑及其復配制劑廣泛應用于稻田,因此不可避免地會進入水生生態環境,從而對水生生物造成危害。目前,關于芳氧苯氧丙酸酯類除草劑復配制劑對水生生物毒性影響的研究還比較少。斑馬魚、大型溞目前是水生生態毒理研究中重點關注的生物,被廣泛應用于水生生物的安全性評價[2]。本研究通過測定6種稻田除草劑對斑馬魚和大型溞的急性毒性,以期為其在稻田中的合理使用提供依據。

1材料與方法

本試驗于2019年4—8月在江蘇省農業科學院進行。

1.1供試生物

1.1.1斑馬魚斑馬魚(Brachydonio rerio)購自上海費曦生物科技有限公司,選擇體長1.0~3.0 cm、健康無病的斑馬魚用于試驗。試驗前預養7~14 d,試驗前24 h停止喂食。

1.1.2大型溞大型溞(Daphnia magna Straus)購自武漢科樂多生物科技有限公司,在實驗室自行培養3代以上。試驗用溞為來源于同一母系、出生 24 h 內的非頭胎溞。

1.2供試藥劑

主要藥劑有10%唑酰草胺乳油(濟南綠霸農藥有限公司)、20%唑·滅草松微乳劑(濟南綠霸農藥有限公司)、20%唑·氰氟乳油(濟南綠霸農藥有限公司)、18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑(江蘇華農生物化學有限公司)、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑(江蘇華農生物化學有限公司)、15%嘧肟·氰氟草水乳劑(江蘇華農生物化學有限公司)。

1.3主要儀器設備

Agilent 1260液相色譜儀;日本島津AUW220D電子天平;PRX-1000B光照智能培養箱;氮吹儀;100~1 000 μL可調移液器;容量瓶;離心管;0.45 μm 水相濾膜。

1.4試驗方法

1.4.1斑馬魚急性毒性試驗本試驗參照《化學農藥環境安全評價試驗準則》的規定[3]進行,采用靜態法試驗,每個魚缸裝入3 L試驗藥液,再放入10尾斑馬魚,每個濃度設置1個平行,并設置空白對照。試驗用水的pH值為6.0~8.5,水質硬度為 10~250 mg/L(以CaCO3計),水溫21~25 ℃,光—暗周期為16 h—8 h。試驗開始后,分別在0、96 h從各濃度組取樣,檢測試驗藥液的濃度。

1.4.2大型溞急性毒性試驗本試驗同樣參照《化學農藥環境安全評價試驗準則》的規定[4]進行,在100 mL燒杯中裝入50 mL試驗藥液,再在每個燒杯中放入5個大型溞,每個濃度設置4個平行,并設置空白對照組。試驗用水的pH值為6.0~9.0,水質硬度為140~250 mg/L(以CaCO3計),溶解氧含量≥3.0 mg/L,水溫為18~22 ℃,光—暗周期為 16 h—8 h。試驗開始后,分別在0、48 h從各濃度組取樣,檢測試驗藥液的濃度。

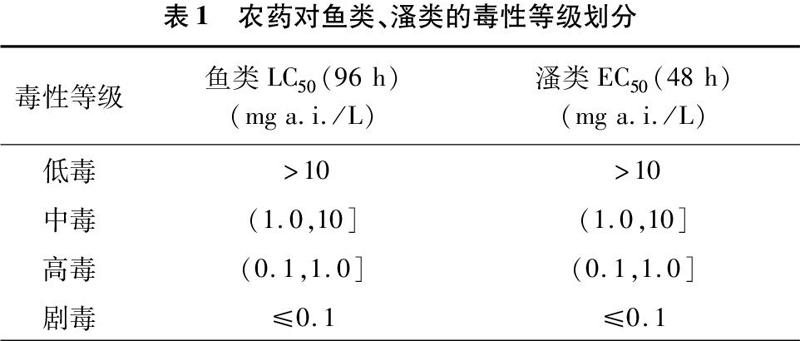

1.5毒性等級劃分標準

根據《化學農藥環境安全評價試驗準則》[3-4],毒性等級的劃分標準見表1。

1.6數據分析

所有毒性數據均用統計軟件DPS 7.05(浙江大學)進行處理,計算各藥劑對斑馬魚、大型溞的半數致死濃度(LC50)或半數抑制濃度(EC50)、95%置信區間和毒性回歸方程。安全濃度(SC)采用特倫堡(Turubell)公式[5]計算:SC=LC50(48 h)×0.3÷[LC50(24 h)÷LC50(48 h)]2。

2結果與分析

2.1參比試驗

為了評估試材是否符合試驗要求,試驗前用重鉻酸鉀對斑馬魚、大型溞進行參比試驗。重鉻酸鉀對斑馬魚24 h的LC50為279 mg a.i./L,95%置信區間為256~315 mg a.i./L,重鉻酸鉀對斑馬魚的LC50(24 h)應在200~400 mg a.i./L范圍內[3],本試驗符合質量控制要求。重鉻酸鉀對大型溞24 h的EC50為1.41 mg a.i./L,95%置信區間為1.25~1.60 mg a.i./L,重鉻酸鉀對大型溞的EC50(24 h)應在0.6~2.1 mg a.i./L范圍內[4],本試驗符合質量控制要求。

2.2試驗藥液濃度

試驗藥液的濃度測定結果表明,所有實測濃度均在設計濃度的80%~120%范圍內。因此,本試驗采用設計濃度計算半數效應濃度和95%置信區間。

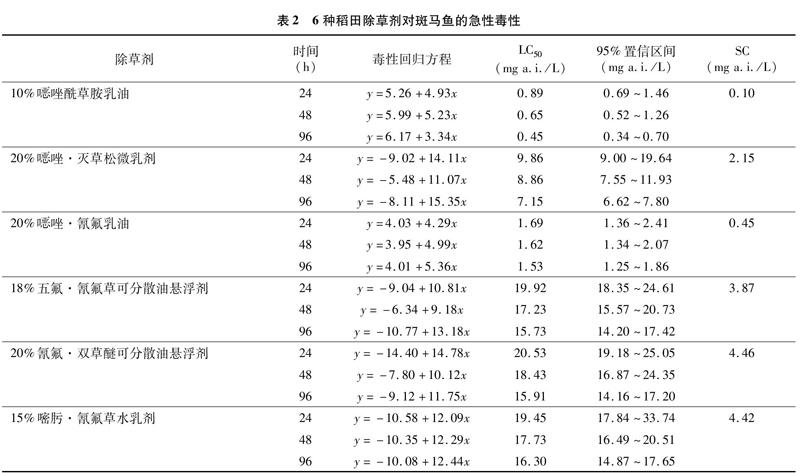

2.36種稻田除草劑對斑馬魚的急性毒性

由表2可以看出,10%唑酰草胺乳油對斑馬魚在96 h時的LC50為0.445 mg a.i./L,毒性為高毒;20%唑·滅草松微乳劑、20%唑·氰氟乳油對斑馬魚在96 h時的LC50分別為7.15、1.53 mg a.i./L,毒性均為中毒;18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑、15%嘧肟·氰氟草水乳劑對斑馬魚在96 h時的LC50分別為15.73、15.91、16.30 mg a.i./L,毒性均為低毒;10%唑酰草胺乳油、20%唑·滅草松微乳劑、20%唑·氰氟乳油、18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑、15%嘧肟·氰氟草水乳劑的安全濃度分別為0.10、2.15、0.45、3.87、4.46、4.42 mg a.i./L。

2.46種稻田除草劑對大型溞的急性毒性

由表3可以看出,10%唑酰草胺乳油對大型溞在48 h時的EC50為0.46 mg a.i./L,毒性為高毒;20%唑·滅草松微乳劑、20%唑·氰氟乳油對大型溞在48 h時的EC50分別為6.09、1.33 mg a.i./L,毒性為中毒;18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑、15%嘧肟·氰氟草水乳劑對大型溞在48 h時的EC50分別為14.15、12.03、20.29 mg a.i./L,毒性為低毒;10%唑酰草胺乳油、20%唑·滅草松微乳劑、20%唑·氰氟乳油、18%五氟·氰氟草可分散油懸浮劑、20%氰氟·雙草醚可分散油懸浮劑和15%嘧肟·氰氟草水乳劑的安全濃度分別為010、1.62、0.26、2.14、1.79、4.26 mg a.i./L。

3結論與討論

在6種受試制劑中,唑酰草胺及其復配制劑對斑馬魚、大型溞的毒性較高,為中毒或高毒;氰氟草酯復配制劑對斑馬魚、大型溞的毒性較低,為低毒。唑酰草胺、氰氟草酯屬于芳氧苯氧丙酸酯類除草劑,這類除草劑是一類高活性的除草劑[6],可以抑制生物體內乙酰輔酶A羧化酶(ACCase)的活性[7],乙酰輔酶A羧化酶是合成脂肪酸的關鍵催化酶[8],芳氧苯氧丙酸酯類除草劑通過抑制植物體內脂肪酸的合成而達到除草的目的。由此可見, 芳氧苯氧丙酸酯類除草劑可能通過抑制斑馬魚、大型溞體內的乙酰輔酶A羧化酶活性而影響斑馬魚和大型溞的內分泌系統,從而產生毒害作用。有研究發現,芳氧苯氧丙酸酯類除草劑對斑馬魚的胚胎有發育毒性,會產生氧化損傷和細胞凋亡,并能誘導內分泌相關基因的表達上調[6,9-10]。芳氧苯氧丙酸酯類復配制劑對斑馬魚、大型溞的慢性毒性效應和致毒機制也有待進一步研究。嘧啶肟草醚、雙草醚屬于嘧啶水楊酸類除草劑,嘧啶水楊酸類除草劑通過抑制乙酰乳酸合成酶(ALS)的活性來抑制生物體內支鏈氨基酸的合成[11]。由于動物體內并不存在乙酰乳酸合成酶,因此嘧啶水楊酸類除草劑對非靶標動物非常安全。氰氟草酯原藥對斑馬魚成魚的LC50(96 h)為4.05 mg/L[6],毒性為中毒。在本研究中,氰氟草酯與嘧啶肟草醚、雙草醚分別復配后,毒性均為低毒。由此可見,芳氧苯氧丙酸酯類除草劑在和低毒的嘧啶水楊酸類除草劑復配后毒性降低。

在稻田中使用除草劑時,應盡量選擇低毒除草劑;對于中高毒除草劑,應嚴格控制其用量,減少對水生生物的毒害作用。在選擇稻田除草劑時,應盡量避免單獨使用毒性較高的芳氧苯氧丙酸酯類除草劑,而使用芳氧苯氧丙酸酯類除草劑和嘧啶水楊酸類

除草劑的復配制劑,以降低對水生生物的毒害作用。

參考文獻:

[1]Xu Y F,Feng R R,Wang L,et al. Computational and experimental investigations on the Interactions of aryloxy-phenoxy-propionate herbicides to estrogen receptor alpha in zebrafish[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2020,189:110003.

[2]林濤,曾兆華,朱珍珍,等. 10%唑酰草胺乳油對3種水生生物的急性毒性和風險評價[J]. 福建農林大學學報(自然科學版),2019,48(4):418-422.

[3]化學農藥環境安全評價試驗準則第12部分:魚類急性毒性試驗:GB/T 31270.12—2014[S]. 北京:中國標準出版社,2015.

[4]化學農藥環境安全評價試驗準則第13部分:溞類急性活動抑制試驗:GB/T 31270.13—2014[S]. 北京:中國標準出版社,2015.

[5]周桂嫻,陳天嬌,胡鯤. 4種化學投入品對凡納濱對蝦的急性毒性[J]. 水產養殖,2020,41(1):34-37.

[6]朱麗珍. 兩種芳氧苯氧基丙酸酯類除草劑對斑馬魚毒性效應及作用機制研究[D]. 北京:中國農業大學,2016.

[7]Yan Z Z,Yang Z H,Deng X L,et al. Novel aryloxyphenoxypropionate derivates containing benzofuran moiety:Design,synthesis,herbicidal activity,docking study and theoretical calculation[J]. Pesticide Biochemistry and Physiology,2019,154:78-87.

[8]Tehranchian P,Norsworthy J K,Korres N E,et al. Resistance to aryloxyphenoxypropionate herbicides in Amazon sprangletop:Confirmation,control,and molecular basis of resistance[J]. Pesticide Biochemistry and Physiology,2016,133:79-84.

[9]Zhao F,Li H,Cao F J,et al. Short-term developmental toxicity and potential mechanisms of the herbicide metamifop to zebrafish (Danio rerio) embryos[J]. Chemosphere,2019,236:124590.

[10]Cheng B,Zou L F,Zhang H,et al. Effects of cyhalofop-butyl on the developmental toxicity and immunotoxicity in zebrafish (Danio rerio)[J]. Chemosphere,2021,263:127849.

[11]徐德鋒,徐祥建,王彬,等. 高效除草劑嘧啶肟草醚研究進展[J]. 農藥,2019,58(6):398-402,406

基金項目:國家現代農業產業技術體系建設專項(編號:CARS-30-5-03)。

作者簡介:吳若函(1987—),女,江蘇南京人,碩士,助理研究員,主要從事農藥生態毒理學研究。E-mail:wuruohan0420@163.com。

通信作者:余向陽,博士,研究員,主要從事農藥環境轉歸及生態毒理研究。E-mail:yuxy@jaas.ac.cn。