貴州省大方縣野生藥用植物資源調查研究

宋健 李柱輝 武鵬 呂志平 丁美 金開瓊 張順先

摘要:目的:對大方縣野生藥用植物資源進行調查,摸清野生藥用植物資源種類、分布,為其野生藥用植物資源保護及合理開發利用提供可靠依據;方法:利用全國第四次中藥資源普查技術規范為指導,進行樣地調查、標本采集、分類鑒定,并對普查結果進行統計分析;結果:共完成36個樣地180個樣方套1080個樣方調查,發現藥用植物161科607屬1732個種。其中樣方發現重點品種58個,重點藥材61個;結論:大方縣野生藥用植物資源豐富,以多年生草本藥用植物為主。調查結果為大方縣中藥產業發展科學規劃和野生植物藥合理保護開提供參考依據。

關鍵詞:大方縣;野生;藥用植物;中藥資源;調查

新中國成立以來全國共進行了三次中藥資源普查工作,分別于1960~1962年、1969~1973年和1983~1987年進行[1]。根據1983年開展的第三次全國中藥資源普查數據顯示,我國有中藥資源12087種,其中民間草藥7000多種,約占總數的57%;民族藥4000多種,約占總數的33%;中藥材1200種,占總數的10%;中藥藥用植物11146種、藥用動物1581種、藥用礦物80種,分別占87%、12%和1%[2]。烏蒙山山脈共有藥用植物(含栽培種)272科1189屬3184種(含變種和亞種)[3],貴州中藥資源種類達了4024種,其中植物藥3764種,動物藥180種,礦物藥80種,國家收購的中藥250種,常用中藥近500種[4]。醫藥產業在貴州省占據重要地位,2015年,貴州省醫藥工業總產值達381.30億元,銷售產值

333.87億元[5]。2011年國家啟動了第四次中藥資源普查工作[6],2013年貴州省啟動了33個試點縣的中藥資源普查,大方就是其中之一。

1 研究區域概況

大方縣位于貴州省西北部,畢節地區中部,烏江支流六沖河北岸,大婁山西端,黔西高原與黔中山原過渡地帶。地處東經E105°15,47"~106°08,04",北緯N26°50,02"~27°36,04"之間。東西長86.2km,南北寬85.2km。東與黔西毗鄰,東北與金沙相連,南以六圭河與織金交界,西南與納雍隔河相望,西部、西北部與畢節接壤。海拔在708~2000m左右,部分地區海拔在1400~1900m之間,年均溫度為11.8℃,年降雨量為1036mm,降水總量36.72億m3土地總面積3544.7km2,占貴州省土地總面積的2%。土地多為黃壤,氣候溫涼濕潤,適宜各種植物生長。

2 調查方法

2.1 樣地

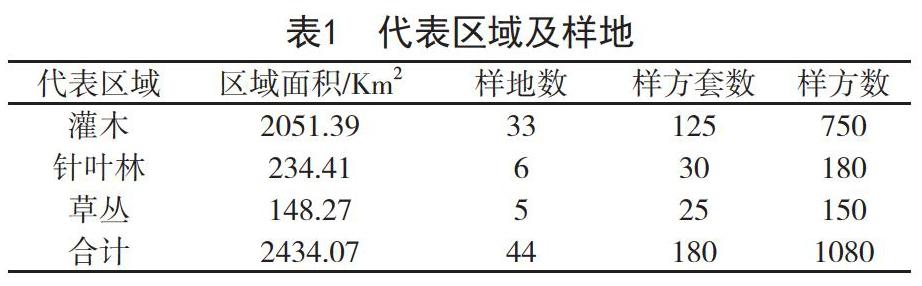

在國家第四次中藥資源技術指導下,利用GPS導航系統,結合國家中醫藥普查系統生成的44個樣地(詳見圖1),進行樣地調查工作,調查分為線路調查和重點調查相結合的方式開展。其中草叢區域5個,占樣地總數的11.36%;灌木區域25個,占樣地總數的56.82%;針葉林5個,占樣地總數11.36%。詳見表1。

2.2 樣方套

樣地設置有5個樣方套,主要鋸齒型、一字型、十字型,大方主要采取十字型的設計樣方套,因此樣方套的分布主要選擇中心點作為樣地的代表進行介紹,每一個圖代表一個樣地,五點代表五個樣方。在中心點500m范圍內屬于農田、建筑物、村莊等植被破壞較為嚴重,不適合建設樣方套的樣地,棄權,符合的樣地36個。

2.3 樣方

每個樣地分別設置5個10m×10m的樣方,每個樣方套的四角分別取4個2m×2m的小樣方,用于采集草本中藥材信息,在樣方的左上角取5m×5m的樣方,用于采集灌木或亞灌木藥材信息,10m×10m的大樣方用于采集喬木藥材信息。樣方套主要用于采集國家規定的重點中藥材品種,采集信息主要有植物名稱、株數、單株重量等。

2.4 結果分析

經過三年多的時間,對大方縣36鄉鎮的藥用植物資源開展了普查及信息采集、標本鑒定、標本制作、數據庫錄入及相關的內業整理。通過整理分析發現藥用植物有161科607屬1732種,制作標本3多份。

植物的組成結構:

主要類型分為草本藥用植物、木本藥用植物和藤本藥用植物三個大類生活型。細分為一年生草本植物、多年生草本植物、腐生草本植物、附生草本植物、寄生草本植物、寄生植物、苔蘚及地衣、藻菌植物、喬木、灌木,半灌木或小半灌木、藤本植物、竹類13小類生活型。其中多年生草本植物有108科398屬810個種;一年生草本植物有24科63屬90個種;腐生草本植物有4科4屬5種;附生草本植物有3科3屬3種;寄生草本植物2科2屬2種;寄生植物2科2屬2種;苔蘚及地衣3科4屬4種;藻菌植物3科3屬5種;喬木47科95屬152種;灌木54科115屬271種;半灌木及小半灌木9科12屬13種;藤本植物17科26屬42種;竹類2科5屬5種。

對該縣藥用植物生活型統計分析發現,該縣藥用植物生活型具有多樣性,但多年生的草本藥用植物無論從科、屬、種的占比都在50%以上,具有明顯的植物生活型優越性。該縣藥用植物資源主要以多年生草本植物為主。

藥用植物具有明顯的優勢科,主要以菊科、薔薇科、禾本科、豆科、百合科、唇形科、傘形科、毛茛科、莎草科、忍冬科、蓼科、玄參科、蕁麻科、龍膽科15科集中了較多的屬和種。菊科居首位,包含了61屬147個種,其次是薔薇科和禾本科,都是22屬89個種。說明菊科、薔薇科、禾本科植物在該縣有著較高的物種多樣性和物種優勢。

2.5 重點品種

樣方套主要用于調查重點品種。國家重點品種718個,貴州重點調查品種有234個,該縣重點品種90個。大方地道藥材天麻、天冬、黃柏、杜仲、白芨、黃精、半夏等,但在調查中發現,野生杜仲、黃柏、白芨等在設計的樣方套中一株也沒有發現,就連天麻也只有在大水鄉發現一株,說明野生藥用植物資源的匱乏和部分物種在破壞中面臨瀕危和滅絕的事實,在經濟方面的驅使下造成野生植物藥遭到嚴重破壞。

本次調查發現重點品種180個,占全省重點品種的76.92%,占全國重點品種的25.07%。樣方內發現重點品種58個,重點藥材61個,占調查品種總數的5.54%。原計劃調查品種有90個,而實際樣方內發現的只有58個,占國家重點品種的8.08%,占省重點品種的24.79%,占縣域內總任務的64%,還有32個種的藥用植物在樣方內未發現。

重點品種的調查,對于查明野生藥用植物資源情況、物種的存有量、物種的瀕危等有一定指導意義。這些重點品種沒有在樣方內發現,一是樣地隨機生成,沒有覆蓋所有的植被類型和所有的生態環境,有的藥用植物生長樣地之外;二是中藥熱,價格的高漲,惡性的采挖、地毯式的采挖導致資源的枯竭或物種的瀕危,在調查中難以發現;三是調查時間和部分中藥材生長規律不一致,調查時候還未出土或已經倒苗,難以發現。(重點品種詳見表3)

2.6 藥用植物分布

中藥資源的分布受海拔差、溫度、濕度、氣候、土壤等因子影響。大部分藥用植物,分布較廣,對生長環境沒有特別要求,基本上各鄉鎮都有,比如老鸛草、百合、黃精、蜘蛛香、半夏、夏枯草、青蒿、貫葉連翹、野菊花、馬蘭、馬鞭草、車前草、何首烏、青蒿、一枝黃花、狗尾草、菝葜、旋復花等。而部分藥用植物對生長環境及季節性要求性強,比如天麻,主要分布在達溪、百納、鳳山、八堡、核桃等鄉鎮;珠子參分布在百納鄉九龍山脈和雨沖鄉油杉河山脈,黃連在星宿鄉梯子村有野生資源,但是都未采到標本,聽群中說果瓦鄉和瓢井鎮有野生石斛資源,但是去采集標本的時候未發現;在文閣鄉和百納鄉發現了活化石珙桐,采集到了有花植物標本,并制作成了蠟葉標本。盡管發現了野生的珙桐資源,如果沒有完善的管理和保護機制,破壞性的采挖,可能會出現像天麻、珠子參、黃蓮等資源枯竭現象。

3 小結與討論

(1)大方縣野生藥用植物種類繁多,植物具有多樣性,這與大方縣海拔落差大有一定關系,最低海拔750m,最高海拔2300多m,特殊的地理環境,形成多種多樣的小氣候環境,適合更多藥用植物的生長。對調查的野生藥用植物的生長環境、海拔、氣候等進行登記,有利于追索物種的生長環境、生活習性,便于物種的引種馴化,對中藥材種植有一定指導意義。

(2)野生藥用植物資源不同程度的破壞,造成很多中藥材在樣方內未發現,如天麻在調查過程中發現一株,白芨發現一株、杜仲等未發現。白芨在10年前野生資源量大,但由于近年來中藥產業發展對中藥植物藥的需求量加大,導致野生中藥資源遭到不可逆的破壞,形成越少越高,越高破壞性越大的惡行循環之中,面臨藥用植物資源枯竭甚至于瀕危或物種滅絕的可能,資源保護亟需實施。

(3)建議合理保護和開發野生中藥資源,完善相關的法律法規,有針對性指導野生中藥材保護區建設,建立行之有效的保護機制,專人負責,定期不定期進行巡查督查,健全群眾監督機制,對在管護中有積極表現的,對物種保護和培育有貢獻的,加大政策支持力度,對于存在違法行為的嚴厲打擊,依法追究責任。建立野生瀕危藥用植物保存和培育基地,劃定野生中藥資源保護區域,促進人與自然和諧,保護和開發利用協調發展,逐步恢復野生中藥資源生態環境的自我更新。加強宣傳中醫藥保護政策,促進中醫藥同步健康和諧發展,讓中醫藥發揮更好有效為人民群眾健康服務的作用。

參考文獻

[1] 程江船,秦明森,杜微波,等.甘肅省和政縣中藥資源現狀研究[J].中獸醫醫藥雜志,2017,36(4):19-21.

[2] 陳宇,陳煥亮.論我國中藥資源現狀與可持續開發利用[J].遼寧中醫藥大學學報,2014,16(4):218-219.

[3] 任明波,劉翔,林茂祥.烏蒙山山脈藥用植物資源調查研究[J].資源與環境,2012,28(2):141-143.

[4] 何順志.貴州中藥資源及其開發利用與保護[J].資源開發與市場雜志,1989,5(2):32-35.

[5] 周戈耀,陳文佼,田海玉,等.貴州省醫藥產業發展現狀調查及對策研究[J].中國藥房,2017,28(30):4186-4189.

[6] 黃璐琦,趙潤懷,陳士林,等.第四次全國中藥資源普查籌備與試點工作進展[J].中國現代中藥,2012,14(1):13-15.