《奇葩說(shuō)》的亞文化特征及被收編過(guò)程

徐海龍,佟 芳

(首都師范大學(xué) 北京 100089)

隨著網(wǎng)絡(luò)綜藝繁榮發(fā)展,誕生了一批以消解性、邊緣性、抵抗性為代表的青年亞文化節(jié)目,如《中國(guó)有嘻哈》《這!就是街舞》《奇葩說(shuō)》《吐槽大會(huì)》等。《奇葩說(shuō)》作為典型代表,通過(guò)辯題、辯手、主持人、受眾等不同角色設(shè)置以及辯論技巧、節(jié)目剪輯等形式風(fēng)格進(jìn)行自身亞文化價(jià)值觀表達(dá),并且在一季一季推陳出新的過(guò)程中,最終走向被主流文化和商業(yè)文化收編的命運(yùn)。

一、《奇葩說(shuō)》的亞文化癥狀

費(fèi)斯克等人對(duì)亞文化有一個(gè)表述:“亞文化是更廣泛的文化內(nèi)種種富有意味而別具一格的協(xié)商。它們同身處社會(huì)與歷史大結(jié)構(gòu)中的某些社會(huì)群體所遭際的特殊地位、曖昧狀態(tài)和具體矛盾相應(yīng)。”即亞文化具有風(fēng)格化、抵抗性和邊緣性的特征。《奇葩說(shuō)》正是基于辯論這一激烈的言說(shuō)方式,對(duì)主流文化進(jìn)行質(zhì)疑和消解。

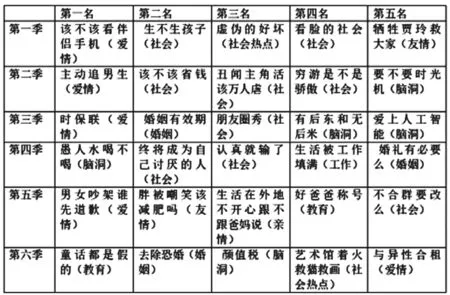

圖1:六季《奇葩說(shuō)》熱度前五名的辯題

(一)辯題與辯論的設(shè)計(jì)

《奇葩說(shuō)》節(jié)目發(fā)展之初能迅速引人關(guān)注,辯題起到了決定性作用,辯題的熱度在微博和知乎平臺(tái)居于核心地位。幾季節(jié)目將大量具有社會(huì)爭(zhēng)議性的話題搬上銀幕,例如社會(huì)現(xiàn)象類話題“看臉的社會(huì)”、“女性停車位”、“是否送父母去養(yǎng)老院”;愛(ài)情類話題“戀人愛(ài)上好朋友”、“出軌”、“該不該向父母出柜?”;友情選擇類話題“催好朋友還錢”;家庭婚姻類話題“朋友圈屏蔽父母”、“沒(méi)錢該不該生孩子”;職場(chǎng)類話題“潛規(guī)則”、“和領(lǐng)導(dǎo)打游戲放水”等等,都是青年人在走向社會(huì)之后面對(duì)成人世界遇到的棘手問(wèn)題,這些話題明顯體現(xiàn)了亞文化直面父母、單位領(lǐng)導(dǎo)、金錢、背叛、性別歧視等成人社會(huì)價(jià)值觀及勢(shì)力群體時(shí)的抵抗意識(shí)。

節(jié)目的辯手既有黃執(zhí)中、馬薇薇、邱晨、陳銘等著名選手,又有網(wǎng)絡(luò)知名記者、自媒體創(chuàng)作者、網(wǎng)紅、大學(xué)生等各行各業(yè)青年。不同選手運(yùn)用的辯論技巧大不相同,但有著大致共同遵循的策略。

1.強(qiáng)大的思維邏輯

強(qiáng)大的思維邏輯和論證邏輯是基礎(chǔ)。第五季第一期的淘汰賽中,傅首爾針對(duì)“畢業(yè)后混得很normal,要不要參加同學(xué)會(huì)”這一辯題作為正方進(jìn)行立論、對(duì)辯和結(jié)辯,輸出密集,口才了得。立論三分鐘論述四個(gè)論點(diǎn),在快節(jié)奏、難消化的情況下,每一個(gè)論點(diǎn)都能讓觀眾聽到、聽懂、聽爽,講出了場(chǎng)面效果,營(yíng)造多次小高潮。辯手和節(jié)目環(huán)節(jié)所體現(xiàn)出的強(qiáng)大思維邏輯讓觀眾們嘆服,對(duì)于觀點(diǎn)產(chǎn)生不自覺(jué)的認(rèn)同,即便是有一些敏感和禁忌話題的討論,觀眾們往往也沉溺在辯論過(guò)程中無(wú)法分辨價(jià)值取向,無(wú)形中完成了對(duì)主流文化的抵抗。

2.偷換概念

“偷換概念”即將辯題中的某個(gè)詞替換成其他意思相近的詞,從而達(dá)到有利于自己立論和辯論的目的。在《奇葩說(shuō)》中,常用的“偷換概念”形式為:“這道題在說(shuō)A,實(shí)際上討論B。”B 對(duì)A 的詞語(yǔ)替換,可以看作是對(duì)傳統(tǒng)主流文化的“解碼/編碼”的重構(gòu)行為。例如馬薇薇的名言“你沒(méi)有愛(ài)了,還需要陪伴,養(yǎng)條狗啊!”“你想要脫離大眾,做不一樣的煙火,結(jié)果發(fā)現(xiàn),滿地的鞭炮都比你使勁。”這種技巧確實(shí)更容易打動(dòng)觀眾,將辯題中很難論述的觀點(diǎn)換一個(gè)角度來(lái)闡釋,營(yíng)造出“歪理正說(shuō)”的既視感,可以達(dá)到抵抗主流文化的目的。

3.情感認(rèn)同

辯題和辯論技巧凸顯了節(jié)目本身與主流文化的沖突,表面上看是在強(qiáng)大的邏輯自洽中讓亞文化群體產(chǎn)生了認(rèn)同,但是實(shí)質(zhì)上,《奇葩說(shuō)》的辯論遵循著“重情勢(shì)輕事理”、“重情感共鳴輕思辨服人”的辯論技巧和包裝策略,例如“買房or 不買房,哪個(gè)更幸福”、“異地戀伴侶建議available 你接受嗎”、“畢業(yè)后混得很normal,要不要參加同學(xué)會(huì)”、“在大城市打拼還是在小城市安穩(wěn)”等等,既鮮明地體現(xiàn)了青年人的言語(yǔ)個(gè)性,又貼近青年人即將或剛剛步入社會(huì)面對(duì)的租房壓力、功利化人際關(guān)系、養(yǎng)孩子困難、社會(huì)傳統(tǒng)道德壓力等方方面面。再加之聲情并茂、金句銳詞的辯論方式,使得亞文化的消解、顛覆和娛樂(lè)特征愈發(fā)顯著,但也不可避免地產(chǎn)生“標(biāo)簽化”的選手,以及一批專門重構(gòu)詞語(yǔ)去反對(duì)主流的“杠精”式受眾群體。

(二)選手與主持人的選取

《奇葩說(shuō)》節(jié)目基于各位選手和主持人的不同來(lái)源和立場(chǎng),形成紛雜又和諧的亞文化風(fēng)格,打造一群“奇葩”。在《奇葩說(shuō)》的舞臺(tái)上,可以看到學(xué)生和大學(xué)、中學(xué)老師,丁克、不婚主義者,經(jīng)濟(jì)學(xué)家,音樂(lè)人和演員,外事警察,律師和談判專家,抗癌病人,重度抑郁癥患者,以及部分LGBT 群體。例如肖驍在第一季因?yàn)楸砬椤⒄Z(yǔ)氣、風(fēng)格被打上“娘”的標(biāo)簽,獲得了“蛇精男”“菜雞奇葩”的稱號(hào),在2014 年“娘”還是一個(gè)帶有性別歧視的侮辱性詞匯。但他通過(guò)自己的努力,通過(guò)一場(chǎng)場(chǎng)辯論輸出自己的人生態(tài)度和觀點(diǎn),他在舞臺(tái)上展現(xiàn)著“中性化”男性具有的積極價(jià)值。范湉湉、馬薇薇作為女權(quán)主義代表,在辯論中展示著新一代獨(dú)立年輕女性應(yīng)該有的價(jià)值觀,包括如何面對(duì)父權(quán)社會(huì)的壓力、男女關(guān)系的不平等、婚姻家庭的壓榨。姜思達(dá)是同性戀群體的代表,他在節(jié)目中表達(dá)了同性戀群體在社會(huì)中承受的壓力。傅首爾代表了中年已婚女性,自嘲自己辯論的風(fēng)格就是菜市場(chǎng)大媽的討價(jià)還價(jià),但是她的婚姻觀、教育觀和社會(huì)價(jià)值觀都具有社會(huì)普適性和認(rèn)同感,正因?yàn)槠椒仓杏謳в胁黄椒玻疟桓嘤^眾喜愛(ài)。

這些亞文化群體代表?yè)碛辛吮磉_(dá)觀點(diǎn)的舞臺(tái),他們的經(jīng)歷和人生不是體現(xiàn)人人艷羨的精英文化,而是體現(xiàn)在貧富差異、階層固化、內(nèi)卷化的社會(huì)環(huán)境中面臨的困境,選手們將自己的經(jīng)歷和觀點(diǎn)以辯論的形式輸出,“以自嘲的態(tài)度、自虐的語(yǔ)言展開‘阿Q’式的文化解圍”。

此外,《奇葩說(shuō)》的嘉賓主持團(tuán)隊(duì)的身份背景也體現(xiàn)了亞文化群體的價(jià)值觀投射,例如蔡康永的同性取向,金星的變性舞蹈家身份,高曉松的蔑視世俗的校園文藝青年標(biāo)簽,李誕的“人生不值得”的“喪文化”觀點(diǎn)等。馬東也經(jīng)常為了娛樂(lè)風(fēng)格在言語(yǔ)上頻頻打“擦邊球”。這個(gè)嘉賓主持陣容的身份和話語(yǔ)都體現(xiàn)出亞文化群體對(duì)整個(gè)世界的認(rèn)識(shí)和態(tài)度。當(dāng)然,有學(xué)者也以批判立場(chǎng)指出《奇葩說(shuō)》一方面是過(guò)度娛樂(lè)化,另一方面是把某一類社會(huì)群體的問(wèn)題放大至全社會(huì),并以激烈的語(yǔ)言和雞湯式表述來(lái)嘩眾取寵或是過(guò)度販賣焦慮。

二、《奇葩說(shuō)》被收編的途徑

亞文化群體能從再創(chuàng)造中體驗(yàn)到反抗霸權(quán)力量的生產(chǎn)式快感。但隨著它過(guò)度消解、過(guò)分娛樂(lè)的負(fù)面影響,官方文化開始對(duì)其進(jìn)行訓(xùn)誡,商業(yè)文化也開始對(duì)其進(jìn)行收編。亞文化被收編的過(guò)程并非是你死我活的結(jié)果。在特定的社會(huì)語(yǔ)境中,亞文化和商業(yè),兩者既有征用和收編的關(guān)系,也不排除互相利用乃至水乳交融的高度默契,它們構(gòu)成了一個(gè)充滿張力、相互依存的關(guān)系場(chǎng)域,形成復(fù)雜多元的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。

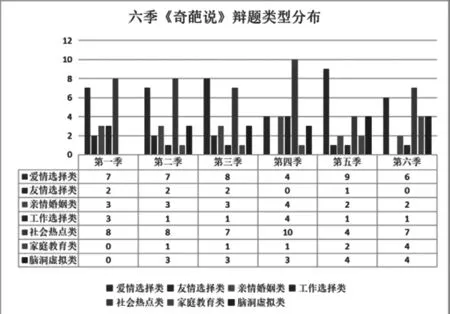

從辯題設(shè)置來(lái)看,《奇葩說(shuō)》第四季和第五季節(jié)目在辯題、觀點(diǎn)輸出等方面都體現(xiàn)了節(jié)目的被訓(xùn)誡和收編現(xiàn)象。首先是辯題重復(fù)和平庸的現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)筆者統(tǒng)計(jì),第二、三、四季都有三道辯題主旨大意與之前的節(jié)目重合,第五季有六道辯題、第六季有五道辯題所述主旨內(nèi)容與往期節(jié)目重復(fù)度較高。例如“出軌”、“感情中的異性好友”、“工作壓力與生活無(wú)法平衡”、“人際交往中門當(dāng)戶對(duì)”等話題在幾季節(jié)目中頻繁出現(xiàn)。其次是減少了社會(huì)熱點(diǎn)話題,加重個(gè)人情感話題。雖然情感類話題在所有季的節(jié)目中都居高不下,但是越到后面季,辯題越發(fā)中規(guī)中矩,“愛(ài)先說(shuō)出口”、“前任”、“閨蜜”等都太過(guò)普通,大量選取生活中老生常談的小事進(jìn)行辯論。社會(huì)熱點(diǎn)話題減少,批判力度不痛不癢。“剩男剩女”、“不靠譜的夢(mèng)想該不該算了”、“撒嬌女人好命”、“朋友圈炫耀”等辯題實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有明確貼合時(shí)代背景。作為青年節(jié)目獨(dú)有的腦洞虛擬類辯題,很多是將感情包裝在腦洞下,披著高科技的外衣討論年輕人感情問(wèn)題,例如“大數(shù)據(jù)為你匹配了一個(gè)全世界最適合你的人,要不要和TA 進(jìn)行一次約會(huì)?”、“戀愛(ài)多年我卻恐婚,如果有去除恐婚水,我要喝嗎?”,還有“按鈕類題目”——“定制完美人生”、“讓別人生活雞飛狗跳”、“恢復(fù)記憶”等等。這些題目呈現(xiàn)出架空現(xiàn)實(shí)、取巧搞笑的問(wèn)題,反而讓喜歡深度思辨的目標(biāo)青年觀眾失去興趣。

圖2:六季《奇葩說(shuō)》辯題類型分布

另一方面,亞文化被商業(yè)收編的過(guò)程就是商業(yè)化和時(shí)尚化的過(guò)程,一些亞文化代言人追求的是話題、文字、妝容本身的時(shí)尚性、技巧水平以及是否可以獲得經(jīng)濟(jì)收益,而并非真正引申到社會(huì)問(wèn)題反思。《奇葩說(shuō)》的一些辯題雖然訴諸于女權(quán)群體、同性戀群體、漢服文化群體等邊緣化群體,但也暴露了吸引眼球的目的,節(jié)目的前四季由于前衛(wèi)、露骨甚至低俗的話題而下架達(dá)十四期之多。《奇葩說(shuō)》第五季是轉(zhuǎn)折點(diǎn),最明顯的就是辯題選取不再是直擊社會(huì)痛點(diǎn)的話題和禁忌話題,而是迎合年輕人的時(shí)尚潮流,深入探討男女關(guān)系,大量應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)詞語(yǔ)和“梗”來(lái)辯論和娛樂(lè)。在選手方面,語(yǔ)言也減少少兒不宜的詞匯和表述,觀點(diǎn)輸出偏向主流文化觀念,沒(méi)有了“互撕”場(chǎng)面和低俗爆梗,更多是對(duì)主流價(jià)值觀的思考和深化。例如肖驍最早被打上負(fù)面的“娘”“蛇精男”的標(biāo)簽,論點(diǎn)大多是為了反抗主流社會(huì)的價(jià)值觀。而從第四季開始,他逐步打破舊身份,建構(gòu)正面、積極、有思想深度的形象,觀眾對(duì)他的關(guān)注也轉(zhuǎn)向選手進(jìn)步、服飾時(shí)尚等方面,最終肖驍成為被商業(yè)收編最徹底也最成功的辯手。同時(shí),節(jié)目早期的馬薇薇、范湉湉、姜思達(dá)等亞文化符號(hào)鮮明的辯手漸漸淡出節(jié)目,留下的“老奇葩”更多是黃執(zhí)中、顏如晶、陳銘這類“正統(tǒng)”的專業(yè)辯手。新辯手的選擇上采取“平凡人+網(wǎng)紅”的模式,既有傅首爾、冉高鳴這樣的“平凡但不甘于平庸”的群體代表,又有詹青云、許吉如這樣的辯論能力較強(qiáng)的辯手,大大增強(qiáng)了節(jié)目對(duì)主流文化的可控性把握。《奇葩說(shuō)》前四季孕育并形成亞文化風(fēng)格,第五季開始受到收編,抵抗風(fēng)格有所消散,到了第六季和2021 年的第七季,亞文化抵抗風(fēng)格幾乎消失,成為一個(gè)年輕人的時(shí)尚節(jié)目。

三、結(jié)論

《奇葩說(shuō)》的被收編過(guò)程是“拼貼與同構(gòu)主流文化——消極抵抗大眾文化——吸引青年受眾認(rèn)同互動(dòng)——形成亞文化風(fēng)格——擁有抵抗主流的風(fēng)格”,以此出圈,最終被主流文化關(guān)注和收編。雖然該節(jié)目當(dāng)前仍然保有“奇葩”“敢說(shuō)”等風(fēng)格化的亞文化特征和精神層面的符號(hào),以馬東為核心的主持人團(tuán)隊(duì)維系著節(jié)目輕松戲謔的風(fēng)格,以肖驍、傅首爾、詹青云為代表的辯手進(jìn)行著青年群體的拓展,節(jié)目也依然擁有較高的媒體熱度,但是辯題不再頻頻試探和挑戰(zhàn)社會(huì)價(jià)值觀的邊界,社會(huì)批判性話題被轉(zhuǎn)化為人性化的感染和慰藉,思想的深度變?yōu)橐煌胪霛庥舻娜松u湯,并且拋棄了觸及社會(huì)陰暗和低俗黃暴的“擦邊球”選題。可見,社會(huì)主流文化通過(guò)題目、觀點(diǎn)的引導(dǎo),控制選手表達(dá)觀點(diǎn)的自由限度,最終亞文化既有保留又接受引導(dǎo),通過(guò)與主流文化的不斷協(xié)商,達(dá)成雙方的平衡,收編融合,實(shí)現(xiàn)雙贏。互聯(lián)網(wǎng)綜藝節(jié)目如今已經(jīng)成為青年亞文化實(shí)踐的新平臺(tái),也成為各種文化陣營(yíng)碰撞的地帶,其中主流文化和亞文化的融合是未來(lái)節(jié)目創(chuàng)作方急需解決的難題,《奇葩說(shuō)》的發(fā)展歷程以及節(jié)目方居安思危,為保持生命力的改造創(chuàng)新方式,對(duì)于當(dāng)前主打青年群體的網(wǎng)綜節(jié)目的生存發(fā)展具有啟示意義。

注釋:

①轉(zhuǎn)引自胡疆鋒:《亞文化的風(fēng)格:抵抗與收編——伯明翰學(xué)派青年亞文化理論》,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2012 年版,第12 頁(yè)。

②馬中紅:《青年亞文化:文化關(guān)系網(wǎng)中的一條魚》,《青年探索》,2016(1)。