池塘養殖患病黃顙魚病毒病原的電鏡觀察初報

劉文枝,薛明洋,周勇,李逸群,范玉頂,孟彥,曾佳,曾令兵,

(1.中國水產科學研究院長江水產研究所,湖北 武漢 430223;2.華中農業大學水產學院,湖北 武漢 430070)

黃顙魚Pelteobagrus fulvidraco 肉質細嫩、營養豐富、養殖方式多樣(單養、混養、網箱養殖),是我國廣泛養殖的肉食性為主的雜食性小型名優經濟養殖魚類[1]。我國黃顙魚養殖產業發展迅速,2018年總產量達51 萬t[2]。近些年來,黃顙魚的病害研究大多集中于細菌、真菌和寄生蟲等病原[3-11]。2020 年3—4 月浙江湖州、湖北枝江、潛江等黃顙魚主養區域發生黃顙魚暴發性疾病,隨后,四川、重慶、湖南、廣西、廣東等地區相繼暴發,給黃顙魚養殖業造成了巨大經濟的損失,但病因不明。

2020 年4 月中旬,湖北省潛江市某黃顙魚養殖場發生了黃顙魚暴發性死亡,臨床癥狀主要表現為魚下頜基部出血。該病傳播迅猛,發病率約40%~60%,死亡率高達70%~80%,病程一般為3~5 d,發病水溫20~24℃,抗生素藥物治療無效。本文對典型患病黃顙魚組織樣本進行了超薄切片和電鏡觀察,旨在為黃顙魚疾病的病原學研究奠定基礎。

1 材料和方法

1.1 材料

患病黃顙魚于2020 年4 月采自湖北省潛江市某黃顙魚養殖場,病魚體質量約為20~30 g。選取瀕死、下頜出血的患病黃顙魚脾臟、腎臟等組織器官固定在2.5%戊二醛溶液中,用于超薄切片電鏡觀察。

1.2 電子顯微鏡切片的制備與觀察

從固定液中取出約1 mm3的組織塊,以體積分數為1%的OSO4(pH7.2)固定1~2 h。隨后置于乙醇-丙酮中進行序列脫水,環氧樹脂Epon812 浸透包埋。用超薄切片機(Leica UC7,Germany)進行超薄切片,將切片用鈾和鉛聯合染色后,用透射電子顯微鏡(Hitachi-7650,Japan)觀察[12]。

2 結果與分析

2.1 患病黃顙魚臨床癥狀

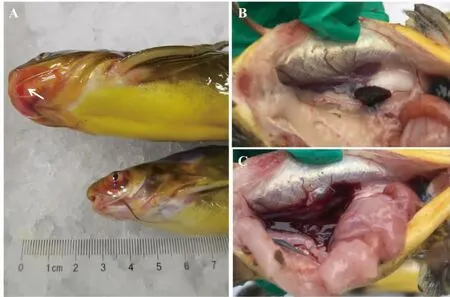

患病黃顙魚頭部、口腔、鰓蓋及下頜基部出血(圖1-A)。解剖發現:患病黃顙魚脾臟充血,腎臟腫大,彌散性壞死(圖1-B、圖1-C)。

圖1 患病黃顙魚的臨床癥狀Fig.1 Gross pathological signs of diseased yellow catfish

2.2 電鏡觀察

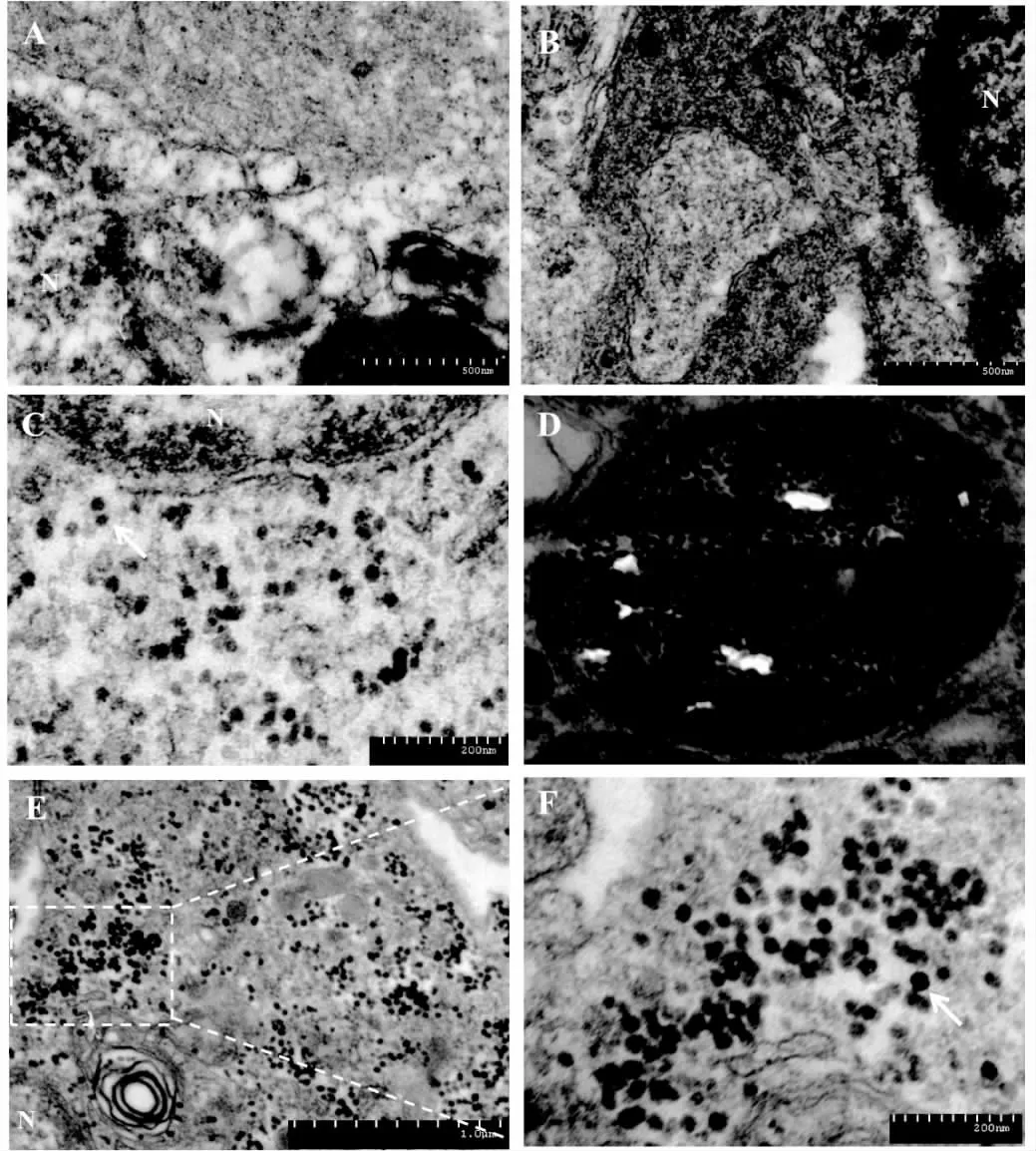

透射顯微鏡下觀察發現,患病黃顙魚組織中細胞病變明顯,細胞核固縮或染色質邊緣化,脾臟和腎臟組織內有大量的球形病毒樣顆粒。這些球形病毒顆粒無囊膜,直徑約30~40 nm(圖2-C、圖2-F);病毒粒子分布在宿主細胞的細胞質中,有的由單位膜包裹在包涵體中(圖2-D),而正常黃顙魚組織中未觀察到球形樣病毒顆粒(圖2-A、圖2-B)。

圖2 患病黃顙魚脾臟和腎臟組織球形病毒顆粒電鏡觀察Fig.2 Spherical virus-like particles in the spleen and kidney of the diseased yellowd catfish under transmission electron microscopy

3 討論

近幾年,我國黃顙魚養殖發展迅速,產業規模不斷擴大,黃顙魚病害也越來越突出。但是,目前對黃顙魚疾病的研究較少,僅有的報道主要集中在細菌性病原[3-8]。周勇等[3]從體表患典型腹水病的黃顙魚肝臟中分離鑒定出維氏氣單胞菌Aeromonas veronii,病魚的主要癥狀是腹部膨大,腹腔內含有大量積水,無鰭條充血癥狀。張濤等[4]通過病理組織分析結果發現患腹水病黃顙魚鰓、肝、脾、腎、胃、腸等組織器官均發生不同程度病變,病原菌對魚體各部位的組織功能均造成一定影響,其中腎組織病變嚴重。愛德華氏菌Edwardsiella ictaluri 感染的養殖黃顙魚主要癥狀為頭頂部皮下充血、發紅、潰爛,病情嚴重的頭骨裂開,暴露出腦組織[5,6]。胡宗云等[7]在患“紅頭病”的黃顙魚體內分離到病原菌為蠟狀芽孢桿菌。2015 年江蘇淮安地區暴發的養殖黃顙魚出血性腸炎病原鑒定為嗜水氣單胞菌Aeromonas hydrophila[8]。葉仕根等[9,10]報道,在人工養殖黃顙魚過程中還會出現真菌性疾病感染,如水霉病和鰓霉病。寄生蟲疾病也偶有報道[11]。

本研究中患病黃顙魚主要癥狀為頭部、口腔、鰓蓋和下頜基部有明顯出血現象;解剖內臟發現脾臟、腎臟等器官出現嚴重病變。但病魚的體表光滑,頭部無穿孔現象,腹腔內亦無腹水。本研究也開展了細菌分離研究,但未分離到以上所報道的細菌病原,也未觀察到真菌病原。在光學顯微鏡下觀察,僅鰓部有少量車輪蟲寄生,但它不是引起黃顙魚死亡的主要病因。本文所采集的患病黃顙魚的養殖場在使用殺蟲藥和抗生素后,發病情況未見改善。

黃顙魚病毒性疾病的研究鮮有報道。2019 年Zhang 等[13]在患病的黃顙魚體內分離到一種桿形病毒。經分子生物學鑒定,該病原與水生動物的白鳊病毒(white bream virus,WBV)有一定同源性。但是,由于缺乏病毒在感染黃顙魚組織上的超微結構的電鏡觀察結果,其致病機理尚不清晰。本研究在患病黃顙魚的腎臟、脾臟等組織中首次觀察到了球形病毒樣顆粒,根據其形態、大小及存在形式等特征,推測球形病毒顆粒與小RNA 病毒科成員相似,但要準確確定其分類地位尚需要大量的生物學和分子生物學鑒定工作。目前,關于該病毒病原的病原學、流行病學、分子檢測等工作正在開展之中。黃顙魚病毒病原的發現,可為黃顙魚養殖過程中暴發性流行病的病原學、流行病學、免疫和防控技術研究奠定了基礎。根據本研究的初步結果,建議黃顙魚養殖生產過程中對于病毒性疾病應以預防為主,合理控制養殖密度和飼料投喂量,以降低黃顙魚病毒性疾病的發生率。