經濟增長目標約束對生產性服務業的影響研究

申 興(武漢大學政治與公共管理學院)

經過改革開放之后的經濟高速增長,目前中國經濟體量已十分龐大,經濟增速逐漸變緩,因此尋找新的發展動力,優化產業結構,從粗放型發展轉向高質量集約型發展方式成為未來中國經濟保持可持續發展的必由之路。根據發達國家的發展經驗,產業結構升級是進一步實現經濟持續發展、實現發展動力轉換的重要途徑。

但從數據調查發現,2004年至2013年間中國三產比重由開始的四成左右增長到2013年的46.1%,增幅很小,同期二產比重降幅為2%,十年間交通郵政、倉儲物流業以及金融保險業的增加值占第三產業增加值比重幾乎不變,維持在22%-23%之間,這兩大行業集中體現生產性服務業的發展水平,也能體現出服務業內部結構的高級化程度。十年間三產增加值主要由以房地產業為主的生活性服務業所產生。可見無論是三次產業的結構上,還是三產內部均未實現結構高級化。

中國經濟增長與政府強有力的政策制定有很大關系。Blanchard & Shleifer認為中國中央政府與地方政府間存在自上而下的激勵約束機制[1],這種行政上逐級分包與經濟上激勵約束可以將中央政府下達的復雜的任務依據區域劃分逐級分解到地方政府,減輕上級政府的負擔[2]。這種關系體現在經濟上就表現為地方政府在中央年度經濟目標設定后,逐級分解經濟任務的同時層層加碼,下級政府設定的經濟目標往往會高于上級政府的經濟目標,同時由于晉升激勵模式的存在,地方政府官員將想方設法完成經濟目標甚至是超額完成,以求在晉升競爭中得到晉升機會。這種自上而下的垂直管理體系與經濟上的相互激勵關系將會使地方政府扭曲資源配置,對經濟產生不良影響。

因此本文嘗試從地方政府經濟增長目標約束角度研究中國生產性服務業發展緩慢的原因。

■ 理論分析

(一)“層層加碼”現象形成原因

Oates認為外在約束存在的原因是由于中央政府與地方政府空間上的分離所帶來的信息不對稱,這種情況下不可避免存在監督成本[3]。對此中央政府過去實行以GDP為主要考核指標的機制來監督地方經濟增長狀況,在這種機制下,地方政府官員通過制訂高的預期增長目標向中央釋放“能力信號”[4],表現為下級政府會在上一級指定的經濟目標的基礎上繼續加碼,由此產生所謂的“層層加碼”現象[5],同時由于同級政府間還存在著“標尺競爭”,同級政府間競爭激烈,因而這種加碼的幅度也是常年居高不下,這也是地方政府經濟增長目標設定普遍較高的原因。而從內在約束角度看,由于中央政府對地方政府是“垂直管理”體系,這一體系下上下級官員是激勵約束關系,這種體制使得地方政府官員在制訂目標時偏好使用較嚴格的約束詞即硬約束。簡言之,地方政府制訂更高的預期目標向上級釋放能力信號,產生“層層加碼”,確保目標實現,地方政府更多使用硬約束確保目標實現。

(二)經濟增長目標約束影響服務業發展的機制研究

首先,經濟增長的目標約束會導致財政支出結構失衡,這會抑制生產性服務業的發展。具體表現在當地方政府制訂的經濟增長目標無法在預期內實現時,一般會從財政支出里增加基礎設施的投資比例,以實現經濟增長目標。比如,中國很多地方存在重復施工工程,人為地從數據上提高地方GDP。這種擴大基礎設施建設投資的支出行為,一方面會擠占壓縮地方政府對教育科技及人力資本積累的投資,這些方面投資減少會導致地方人力資本要素及創新要素的生產相比于生產性服務業的需求而言更加稀缺,從要素供給角度抑制生產性服務業發展。

其次,在高經濟增長目標約束下,地方政府更偏好于引進那些在短期內能帶來經濟快速增長的工業企業,這些工業企業通常為資本密集型與勞動密集型,長此以往,會導致地方產業結構低端“鎖定”,高端發展不足,高端制造業需要生產性服務業的支持,它的受限必然會從需求層次抑制生產性服務業發展。

■ 數據來源與變量描述

(一)數據來源

本文選取了從2004-2013年中國東部9個省份的面板數據進行研究,部分地區部分年份有缺失。數據主要來源于中國市級政府公布的統計公報與政府工作報告、城市年鑒。

(二)被解釋變量

本文以交通運輸倉儲物流與金融保險業三個行業總值之和來代表生產性服務業總體水平,原因是生產性服務業包含行業種類多樣,各地方統計數據各有短缺,因此以各地共有的這三個行業來代表生產性服務業總體水平,并對產值取對數處理。

(三)核心解釋變量

(1)約束強度。本文根據各地級市政府的政府工作報告中每年經濟增長目標之前的用以修飾的副詞為標準。軟約束表示采用“左右”“之間”“上下”等修飾詞,該值為1,其余情況為0。將采用“力爭”“確保”之類的視作是硬約束,取值為1,其余取值為0。

(2)層層加碼。本文是以地級市政府作為研究主體,因此本文在實際統計中的層層加碼主要統計各年省級政府與該省地級政府所制訂目標差額,作為市省差。

除了上述核心解釋變量外,為了避免遺漏變量而產生內生性問題,在進行統計時還加入了如下控制變量:①人均GDP,采用當年人均GDP(元)的對數表示;②教育科技投入,采用當年財政支出中教育科技支出的對數;③財政自主權,采用地方政府一般預算支出與一般預算收入的比值表示;④貨運量,采用貨物運輸量的對數;⑤人力資本水平,采用地級市內各年高等學校總數的對數表示。

■ 模型設定及實證結果分析

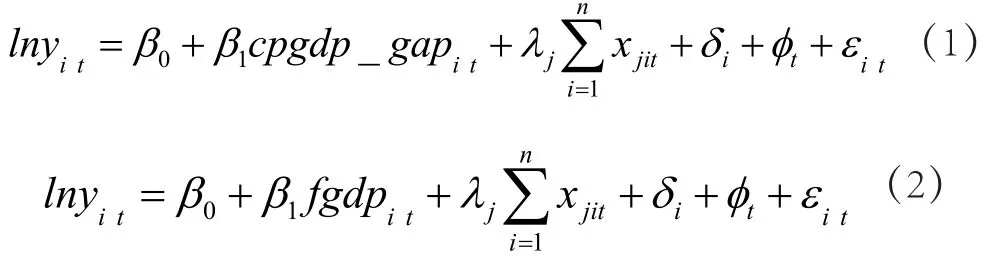

(一)模型設定

本文要驗證地方經濟增長目標約束對生產性服務業是否有影響,模型設定如下:

在該線性面板模型中,表示城市,表示時間。表示生產性服務業產值,表示各年份各地級市經濟增長目標省市間“層層加碼”的尺度,表示各年份各地區經濟增長目標約束的類型。表示除核心解釋變量以外的其他控制變量的總集。表示時間固定效應,表示的是地區固定效應。

(二)實證結果及分析

對模型(1)進行實證分析,即檢驗“層層加碼”對生產性服務業發展的影響,結果在表1中呈現。

表1 “層層加碼”對生產性服務業發展的影響

從表1第(1)列中可以看到,市省差額每提高1%,生產性服務業產值會降低15.46%,并且這種作用在1%的顯著性水平下通過了系數顯著性檢驗。第(2)列加入了其他控制變量后,省差額每提高1%,生產性服務業產值會降低1.13%,同樣也在1%的水平下顯著。該結果說明了市省間經濟增長目標的“層層加碼”對于生產線服務業的發展是不利的,呈現出顯著的負向關系。“層層加碼”水平越高,越不利于生產性服務業產值的增長。因此,地方政府在制訂本地的經濟增長目標時,應該因地制宜,合理的對本地區經濟目標進行規劃。

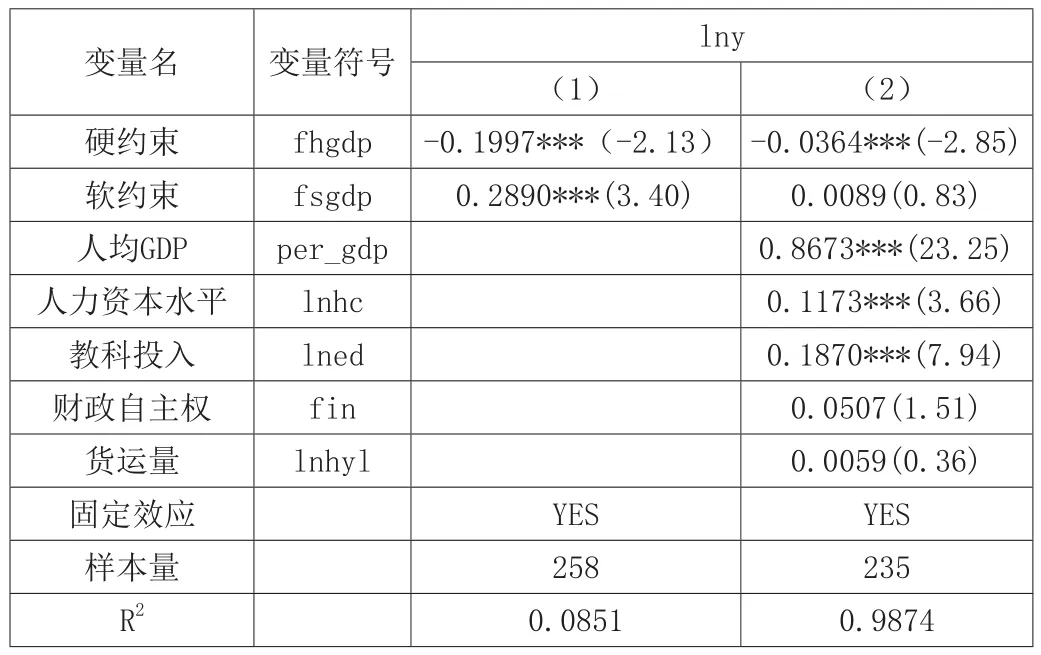

除了“層層加碼”以外,即使兩地具有相同的“層層加碼”幅度,采用不同類型的約束方式即使用軟約束與使用硬約束作為約束方式時,對生產性服務業產值的增長是否有影響就是模型(2)需要檢驗的內容了,檢驗結果如表2所示。

表2 不同約束方式對生產性服務業產值增長的影響

由表2第(2)列加入其他控制變量的結果可知,硬約束會降低生產性服務業產值0.036%,并且通過了1%顯著性水平下的顯著性檢驗,軟約束會提高生產性服務業產值,雖然該效果沒有通過10%顯著性水平下的顯著性檢驗。說明了地方政府制訂經濟增長目標時所采用的約束類型確實會顯著影響政府對經濟增長的治理。在采用硬約束并“層層加碼”后,地方政府會為了完成預期目標而扭曲資源配置,從供給與需求角度抑制生產性服務業增長。因此地方政府在制訂經濟目標時以中央為準,以軟約束為方法制訂經濟增長目標,降低官員管理經濟的壓力,將注意力更多放于有利于經濟長遠健康發展上,重視結構性變革,而非經濟短期畸形增長。

■ 結論與政策建議

由于中國當前自上而下的“垂直治理”體系,經濟增長目標不可避免地作為政府治理經濟的主要手段而大規模實行。文章從“經濟增長目標約束”這一特性方面研究為何當前處于工業化后期的中國的生產性服務業發展尚未達到其他同處于工業化后期國家的水平,為研究中國結構變革緩慢的原因提供了新視角與新思路。本文以2004-2013年東部九省政府的面板數據,從“層層加碼”“軟硬約束”兩個角度將地方政府制訂的經濟增長目標特征分解。通過實證結果可以得出以下結論:(1)從“層層加碼”角度看,市省間經濟增長目標差值越大,對生產性服務業產值增長負向抑制作用越明顯;(2)從“軟硬約束”來看,地方政府采用軟硬約束對生產性服務業的效應有顯著不同,軟約束呈現明顯的正向作用,硬約束呈現明顯的負向作用;基于以上實證結果,本文提出以下的政策建議:

①國家及地方政府要通過行政與經濟手段鼓勵高端制造業與生產性服務業的發展,增強行業聯動,促進經濟體生產效率的提升。

②對“層層加碼”現象,層層加碼由實證結果可以看出,明顯不利于生產性服務業的發展,自然也是與實現當前中國經濟結構轉型升級這個訴求相違背的。因此,地方政府在制訂經濟增長目標時應因地制宜,量力而行,從經濟發展長遠角度考慮,避免設定過高的經濟目標;

③地方政府亦或是省政府在制訂經濟增長目標時,應該“留有余地”,避免“確保”“之上”“實際情況按XX執行”等不符合經濟發展規律的硬性約束,畢竟經濟體是復雜的,個別要素的變動都會引起經濟整體的波動,“留有余地”的用詞更符合經濟發展規律,更有利于經濟結構的升級。