原發性肝癌患者心臟損害的臨床研究

朱曉紅 張彥昂 張燕 梁棟

原發性肝癌在我國是一種常見的惡性疾病。肝癌致心臟損害臨床上并不少見,但國內有關文獻報道較少。現將近年來我院收治的90例原發性肝癌患者合并有心臟損害的臨床觀察研究報告如下。

資料與方法

一、研究對象

全部病例均來自我院2015年1月—2018年3月就診于我院的原發性肝癌患者90例作為觀察組,其中男57例,女33例,年齡42~67歲,平均年齡(45.63±9.30)歲,所有患者診斷均符合2000年中華醫學會關于原發性肝癌的診斷標準[1]。正常對照組88例,其中男50例,女38例,年齡39~62歲,平均年齡(46.07±11.18)歲,均為在我院健康體檢且經病史、體征及輔助檢查等除外其他系統疾患者。兩組性別構成比、平均年齡比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

二、研究方法

所有對象均進行心電圖、胸部X線、心肌酶學、心電向量圖及超聲心動圖等檢查。心電圖和心電向量圖均采用DMS公司提供的心電工作站的多功能分析處理系統。受試者取仰臥位常規描記十二導聯靜息心電圖,然后描記心電向量Frank導聯,記錄P、QRS、T環。心電向量圖統計記錄異常項目為QRS環、R-T夾角(最大QRS環角度與最大T環角度的夾角) 、T環、T環寬/長、S-T向量。心電圖檢查指標異常判斷標準參考《臨床心電圖手冊》[2]定義。應用PLILIPS-IE彩色多普勒超聲診斷儀記錄入組對象的心臟結構、心功能等指標。將上述檢查項目中各臨床指標的1項及其以上異常者視為存在心臟損害。

三、統計分析

結 果

一、肝癌患者胸部X線片結果

90例肝癌患者中左心緣飽滿、圓隆者5例;左室增大者2例;普大型心臟者2例。總的異常檢出率為10%。

二、肝癌患者心電圖(ECG)結果

90例患者中竇性心律過速11例;ST-T改變8例;房室或束支傳導阻滯、左室肥大、左室高電壓、房性心動過速、室性期前收縮各2例。總的異常檢出率為32.2%。

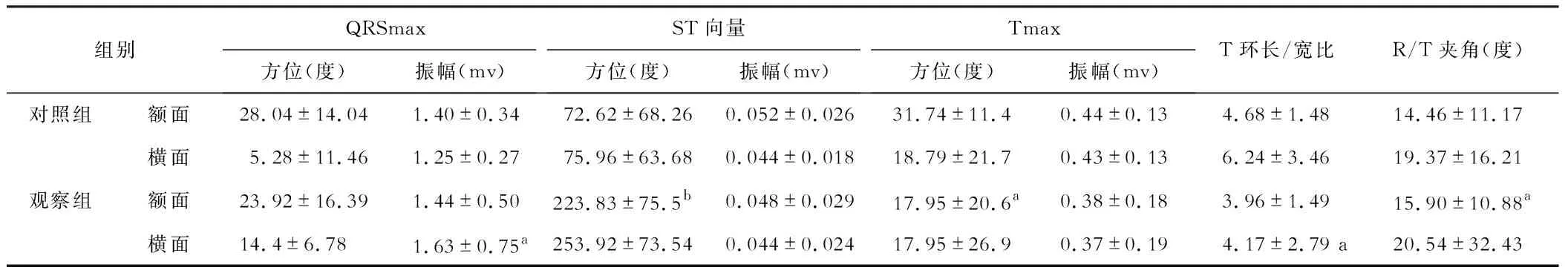

三、肝癌患者心電向量圖(VCG)結果

90例患者中心肌勞損者17例;電軸左偏者8例;左室高電壓者6例;低電壓、終末向量傳導延遲者各4例;雙室大、前向向量增大者各5例,總的異常檢出率為54.4%。肝癌觀察組患者與正常對照組心電向量圖各指標的比較見表1。

表1 對照組與觀察組的心電向量圖各指標的比較

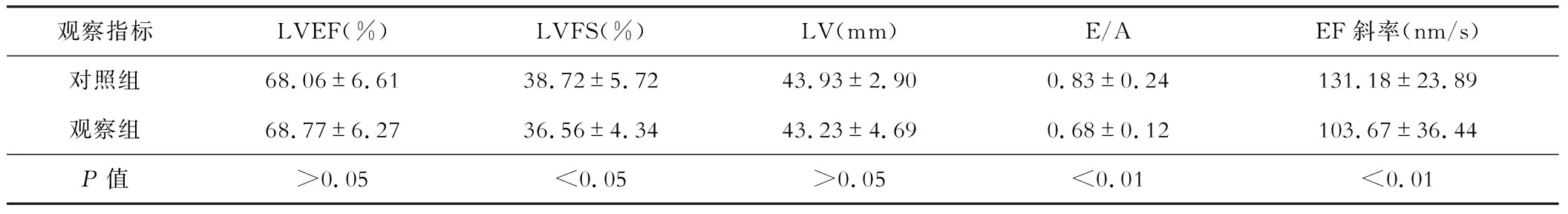

四、肝癌患者超聲心動圖(UCG)結果

90例患者中E/A<1者22例;左房偏大者5例;心包積液及右房、右室大者各4例;全心大、左室大者各3例。總的異常檢出率為45.6%。肝癌觀察組患者與正常對照組超聲心動圖各指標比較見表2。

表2 對照組與觀察組的心臟超聲各指標的比較

討 論

肝癌絕大多數是在肝硬化的基礎上發展而成的。目前,臨床上多采用胸部X線、心電圖等檢測肝癌患者的心臟狀況。本組90例肝癌患者中有25例心電圖正常者進一步行心電向量圖、超聲心動圖及心肌酶學檢查時發現有異常。本組病例中胸部X線片顯示心臟異常的檢出率也僅為10%。因此,僅僅以胸部X線、心電圖作為肝癌患者心臟狀況的檢測手段有很大局限性。我們的體會是,對于肝癌特別是45歲以上的患者出現心悸、胸悶等癥狀時,排除了冠狀動脈粥樣硬化及其他心臟疾病后,需考慮合并心臟疾病的可能。如果進一步行心電向量、心臟超聲等檢查,可明顯提高心臟異常的檢出率。本研究結果顯示,肝癌患者的左室收縮功能明顯低于正常對照組。而E/A比值下降則提示肝癌患者早期即可有心肌舒張功能不全。這些改變推測可能與肝癌細胞對心肌的浸潤及微循環障礙等有關。曾有作者對肝癌伴異常心電圖和心臟體征的患者尸檢時病理發現其心肌細胞間、小血管和淋巴管內及其四周均有癌細胞浸潤和栓塞,心肌纖維斷裂、灶性壞死等[3]。另有認為肝癌病人肝外的臨床表現多與免疫復合物有關,屬免疫反應導致的心肌損害。肝臟病變的高膽紅素血癥也可引起心臟改變,尤其是膽紅素明顯升高時患者常常發生心動過速,考慮其原因可能是高膽鹽抑制心臟迷走神經興奮所致。肝功能受損、膽汁排泄的通道異常均給心血管系統帶來不利影響,推測支配肝臟和心臟的自主神經在胸4、5及相應脊髓節段發生相互反應。因此,肝病時反射性地引起左右冠狀動脈的收縮,導致ST-T改變和(或)心律失常發作。本組有心電向量改變者占54.4%。這些異常的心電表現及心臟體征支持心臟損害的診斷。

多數肝癌患者確診時均已處于疾病中晚期[4]。加之大部分患者常伴有食欲減退、嘔吐、腹瀉、胸腔和(或)腹腔積液等癥狀較易導致低鉀、低鈣血癥發生。血清鉀低則抑制心肌細胞膜對鉀的通透性,減小外向電流。同時增加血清鈣向細胞內流動,導致心肌動作電位有效不應期的延長,引起早期后除極發生,結果是U波增高、Q-T間期延長。也有研究表明,低血鉀延長了以中層較顯著的三層心肌的復極過程,心電圖可見明顯的U波,早期后除極可使U波進一步增大,進而誘發了各種心律失常[5-7]。

綜上,肝癌患者具有較高的心臟損害發生率。左室功能不全及心電不穩定性常為肝惡性腫瘤患者心臟損害的表現特點。對于此類患者常規進行心臟超聲及心電向量的檢查,可簡便、快捷、準確地判斷其是否存在心臟損害,進而給予個體化的治療。