基于行為安全2-4模型的大眾滑雪事故行為原因分析

楊志林

(吉林化工學院 體育教學部,吉林 吉林 132022)

據研究顯示,2019年我國滑雪人數同比增長6.9%[1]。隨著滑雪人數的增多,滑雪安全問題也日益凸顯,哈爾濱融創雪世界和崇禮區密苑云頂滑雪事故的發生暴露出大眾對滑雪安全守則和滑雪警示標志的忽視,以及滑雪場安全管理的欠缺。面對事故的發生,首先想到的是滑雪場安全管理問題,但滑雪者自身是否也存在過錯。司法實踐中我國滑雪傷害事故中約有69.11%的案例中滑雪者存在過錯,其中主要原因是滑雪者未遵守滑雪者行為規范[2]。滑雪者在保護自己和同伴的安全方面起著重要作用[3]。有研究認為大眾滑雪者自身生理條件與滑雪場安全檢查與措施、天氣環境是大眾滑雪運動傷害發生的根本因素,滑雪者的滑雪行為與滑雪場環境為間接因素[4]。而雪道警示標識設置缺乏、雪道與安全網問題是產生滑雪事故的主要原因[5]。也有學者認為滑雪者自身技術、滑雪場設施及裝備防護不足、滑雪運動的相關保障制度建設落后是導致大眾滑雪運動事故發生的主要原因[6]。

相關學者主要運用調查法和文獻資料對大眾滑雪事故發生原因進行分析,但鮮有從行為原因方面研究事故發生規律,由此也就缺少了大眾滑雪不安全行為產生、滑雪場安全管理和大眾滑雪安全文化之間的關系分析。鑒于此,本研究擬運用行為安全2-4模型分析中國裁決網公示的53例大眾滑雪事故案例,研究導致大眾滑雪事故發生的個人行為層面和組織行為層面的原因,進而建立大眾滑雪事故行為原因分析模型,以期有效預防大眾滑雪事故的發生,為大眾滑雪安全提供指導依據,減少滑雪場的事故損失。

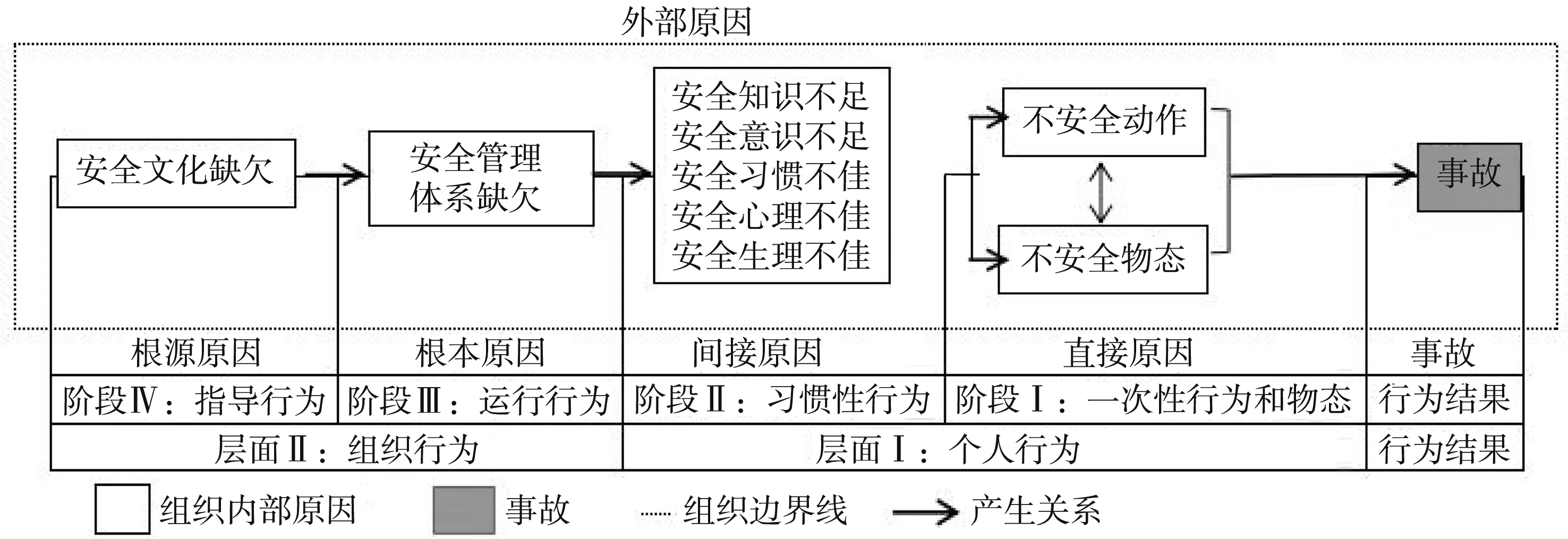

一、行為安全2-4模型

行為安全2-4模型[7]是通用事故分析方法既可用于事故原因分析,又可用于事故預防對策設計。事故的各種行為原因都顯示在模型中,并有明確定義。此模型已經在建筑施工安全、煤礦安全管理、企業安全培訓中廣泛應用。見圖1。

圖1 行為安全 2-4模型

二、大眾滑雪個人層面事故行為原因分析

(一)一次性行為分析

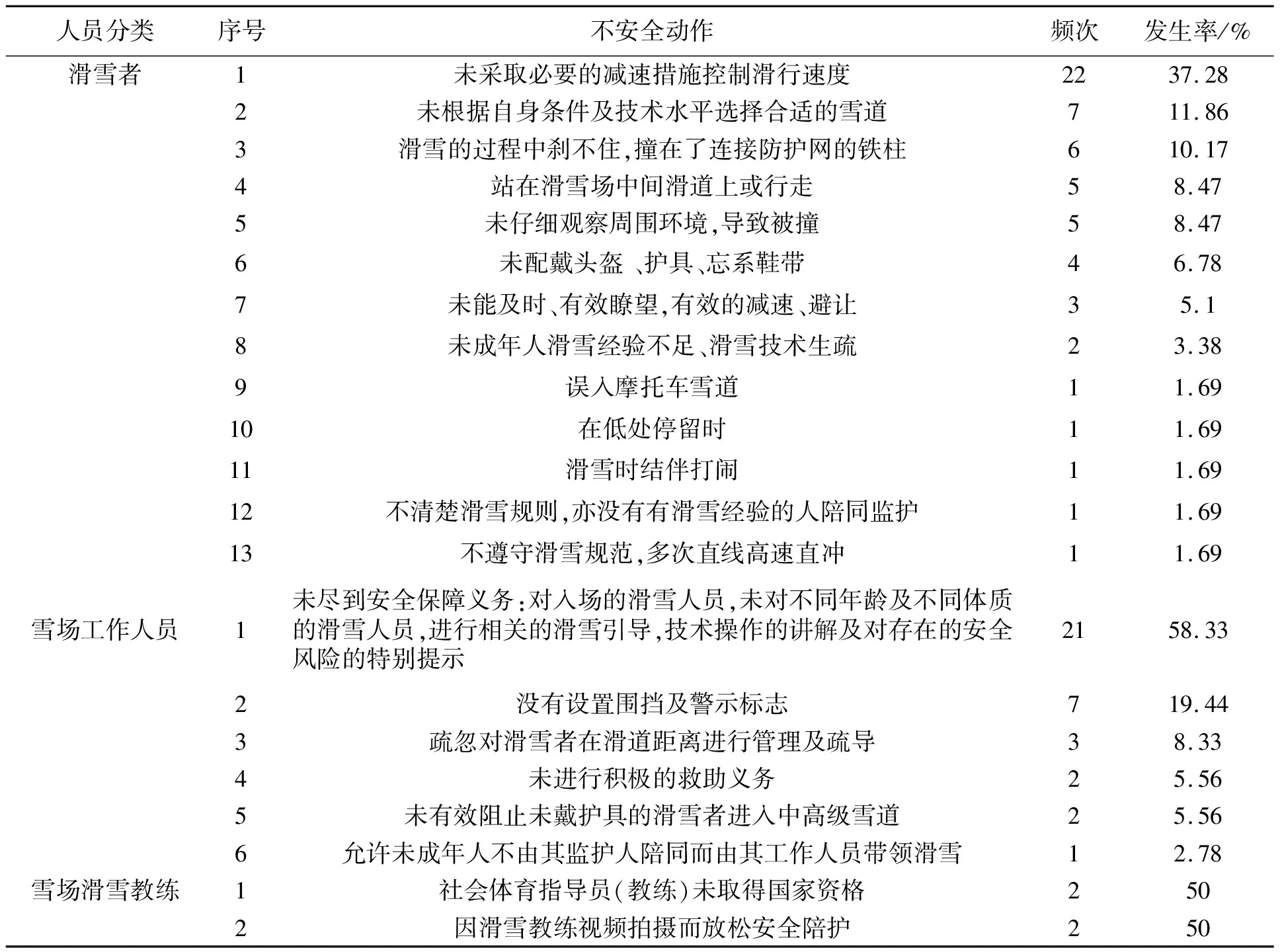

1.人的不安全動作分析

2-4模型認為不安全動作是指引起當次事故或者與當次事故發生有重要關系的動作[8]。而不安全動作的發生不只是事故引發者,還包括組織內其他人員。事故引發者的不安全動作在時間上離事故最近,是導致事故發生的直接原因,其他人員的不安全動作會對事故產生影響,為當次事故的發生留下隱患。本文依據此原則進行不安全動作分析,因此,將動作的發出者分為滑雪者、雪場工作人員、雪場教練,并結合行為安全2-4模型進行不安全動作分析,分析得出99個不安全動作,分為21類。其中59個不全動作由滑雪者發出,36個不安全動作由滑雪場工作人員發出,4個不安全動作有雪場教練發出,見表1。每一類不安全動作的出現頻次均可為預防事故提供數據依據。

表1 大眾滑雪事故中不安全動作分析

從表1中看出,未控制速度、保持合理的安全距離的事故頻次最高,發生率為37.28%。因雪場工作人員未對不同年齡及不同體質的滑雪人員,進行相關的滑雪引導,技術操作的講解及對存在的安全風險的特別提示而導致事故發生,事故發生率為58.33%。因此,滑雪中能夠控制速度和保持全距離是控制事故最有效的安全動作,滑雪如同駕駛,控制速度永遠是保障安全最有效的行為。在高處垂直下降同樣危險[9]。因此,正確認識自身滑雪水平,有效佩戴護具,加強雪場工作人員安全培訓,在確保大眾滑雪運動安全中也起著重要作用。

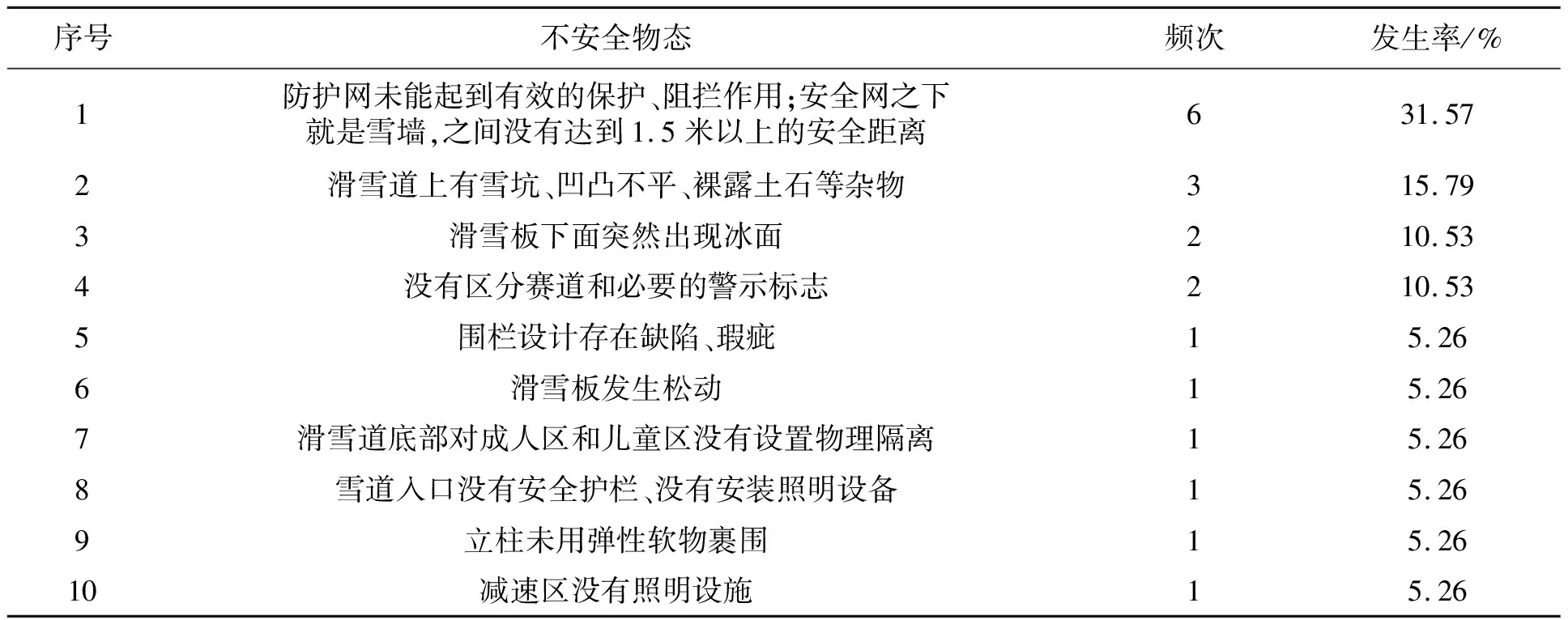

2.物的不安全狀態分析

不安全物態是指引起當次事故或者對當次事故的發生有重要影響的物態,它由不安全動作產生或者習慣性行為激活[10]。事故的引發不只有人的原因,還有物的原因,2-4模型中不安全物態以是否存在違章、是否曾造成事故和是否具有高風險,依據規章和事故案例進行識別。本文大眾滑雪不安全物態內容按照2-4模型依據《中國滑雪場所管理規范(2017年修訂版)》和滑雪事故案例進行識別。得出導致滑雪事故的常見不安全物態共19個,分為10類,見表2。大眾滑雪不安全物態出現頻次較高,導致事故發生最多的是防護網未能起到有效的保護作用、雪道不平整、雪板有冰、滑雪道未有警示標志和明顯區分這4方面,占比為68.42%。

表2 滑雪事故常見不安全物態情況分析

(二)習慣性行為分析

習慣性行為主要包括安全知識、安全意識、安全習慣、安全生理、安全心理五個方面。滑雪安全習慣的分析需要了解滑雪者以往長期的行為狀態,僅根據案例內容不容易獲取滑雪者的安全心理和安全生理的狀態以及變化過程。因此,分析滑雪者安全知識掌握和安全意識是習慣性行為原因的主要內容。

通過分析53例大眾滑雪事故,得到安全知識不足的原因有5類,共33項,見表3。從表3可以看出,滑雪中對安全距離掌握的安全知識欠缺最多,事故發生率為48.48%。滑雪是高危運動,分析發現佩戴護具、忘系鞋帶等安全知識不足導致事故發生率為24.24%,因缺乏對滑雪安全準則知識,在雪道上停留或行走、導致事故發生率為18.18%。

表3 滑雪事故常見安全知識不足分析

結合案例分析得出滑雪者安全意識淡薄主要體現在未能對自身滑雪水平有足夠認識,未對滑雪的高風險性有警覺性,初學者進入中級雪道滑雪,無法適應雪道內滑行條件和未能控制滑雪速度導致受傷。滑雪場工作人員的安全意識不足,體現在未設置警示、未對不同人群的滑雪者疏導等,其原因在于滑雪場一線操作人員的安全意識不足造成,未形成風險認知。滑雪場教練未接受安全教育培訓。

三、大眾滑雪組織層面事故行為原因分析

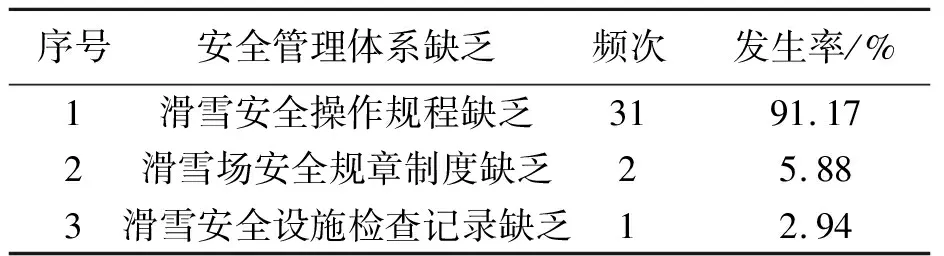

因滑雪事故案例內容有限,本研究對組織層面指導行為原因(根源原因)不展開研究,只對組織層面的行為原因,即根本原因進行研究。行為安全2-4模型認為安全管理體系缺欠是引發事故的根本原因,包括安全方針、安全管理組織結構、體系文件(程序文件和作業指導書)等,在識別過程中,要重點關注程序文件的建立及執行情況[11]。滑雪事故的根本原因其實就是組織內成員對場所管理規范的執行不力導致。

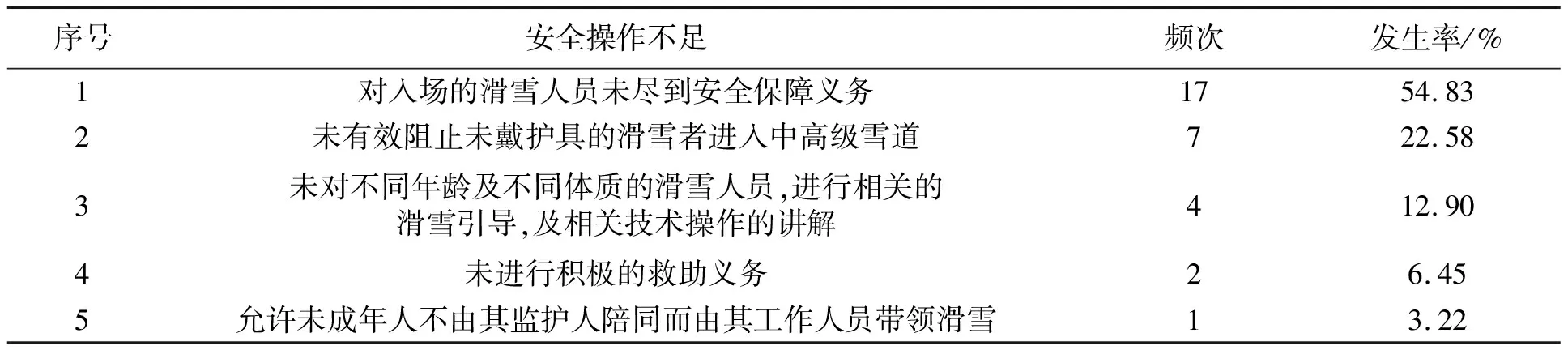

分析53例大眾滑雪事故案例得出,安全管理體系欠缺34項,共3類,見表4。安全管理體系中滑雪場工作人員安全操作規程缺乏出現31次,占比最大,為91.17%。對滑雪場工作人員安全操作規程的欠缺進一步分析,具體情況見表5,發現滑雪場工作人員安全操作欠缺導致對入場人員未盡到安全保障義務。

表4 大眾滑雪事故常見安全管理體系缺乏分析

表5 大眾滑雪事故常見工作人員安全操作規程缺乏分析

《中國滑雪場所管理規范(2017年修訂版)》中規定滑雪場有提供安全提醒告知義務,確保服務產品安全的義務[12]。

分析發現因滑雪場工作人員安全操作欠缺導致未盡到安全保障義務,事故發生率為54.83%。由此看出,滑雪場配齊有資質的指導員、救助員、巡邏員,制定安全操作規范對大眾滑雪事故預防至關重要。

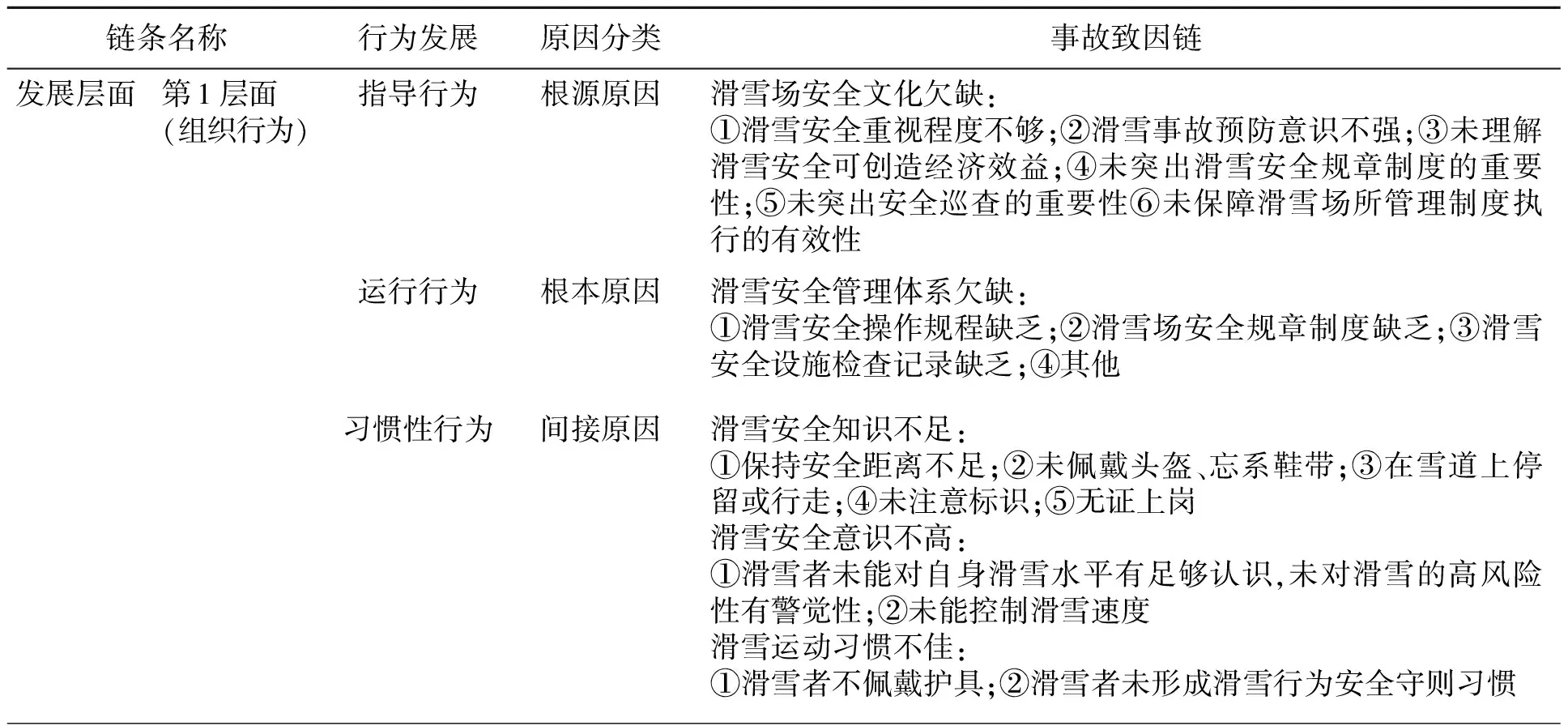

四、構建大眾滑雪事故行為原因分析模型

根據以上研究分析,結合行為安全2-4模型,構建大眾滑雪事故行為原因分析模型,見表6。

表6 大眾滑雪事故行為原因分析模型

滑雪場所可以依據該模型開展滑雪安全文化建設,建立可操作的滑雪安全管理體系,進而使組織成員獲取滑雪相關安全知識,提高滑雪安全意識,形成良好的滑雪安全習慣,最終避免不安全行為發生,達到預防滑雪事故的目的。

五、結 語

通過事故致因理論從不安全動作、不安全物態、習慣性行為、安全管理、安全文化層層分析滑雪事故發生原因,從一次性行為和習慣性行為分析得出,未采取必要的減速措施控制滑行速度,亦未與前方滑行人員保持合理的安全距離是導致大眾滑雪事故發生最多的不安全行為;不安全物態中出現頻次最高的是防護網未能起到有效的保護、阻攔作用;滑雪事故的根源原因是大眾滑雪安全文化不完善導致。