創業網絡結構屬性如何影響創業學習方式的選擇

——基于印記理論的單案例研究

韓 煒 彭 靖

關鍵字:創業網絡 創業者學習 印記理論

一、引言

創業學習是創業過程中的關鍵活動(Wang and Chugh,2014),而學習的開展需要知識作為學習對象的投入,以及創業者作為學習主體的參與。從已有研究來看,創業網絡以其“知識源”角色為創業學習過程提供機會、注入內容已得到普遍認可(單標安等,2015),而創業網絡作為“印記源”對創業者學習方式選擇的研究也逐步發展起來(Sullivan et al.,2014)。然而,已有研究卻對創業網絡作為“印記源”的作用認識不足(Mathias et al.,2015)。創業網絡的印記作用復雜而有趣:不同于“知識源”作用潛在蘊含著當創業網絡中存在客觀的知識,創業者便會去學習,“印記源”作用則突破客觀知識的存在,更強調創業網絡所承載的“印記源”典型特征及其對創業者的烙印作用(Marquis and Tilcsik,2013;Simsek et al.,2015)。進一步地,創業網絡的印記作用并非體現在網絡作為新創企業外部環境的要素之一,以敏感期的外部刺激形成對創業者的印記,而是反應在創業網絡結構屬性層面,意指不同的結構屬性蘊含著可能對創業者產生印記影響的典型主體或關系,他們通過形塑創業者的感知系統(Suddaby et al.,2015),進而使創業者展現出不同的學習方式。從這個意義上來說,網絡的“印記源”作用會對創業者產生更為深遠的、隱性的影響。

盡管創業網絡對創業學習的影響作用已經開始受到理論界的重視,也涌現了一些有價值的觀點,但研究仍存在如下兩點不足。第一,現有研究較多地關注創業網絡的知識源作用(Hoang and Antoncic,2003;Jack et al.,2010;Sonetato,2017),主張創業網絡是彌補創業者資源缺陷與認知局限的適宜選擇。但相關研究僅解釋了創業網絡對創業學習進程的知識投入,未能解釋創業者學習的動力來源。第二,近年來少數研究開始關注創業網絡對創業學習方式選擇的印記作用(例如,Sullivan et al.,2014),但相關研究或將初創期視為單一敏感期考察創業網絡對創業者學習的印記作用,忽視了創業過程中不同階段的敏感期動態變化,會誘發創業網絡印記作用差異;或僅聚焦創業網絡的靜態印記源特征(Marquis and Tilcsik,2013),而對印記過程認識不足。創業網絡會隨著創業過程的推進而不斷演變(Jack et al.,2008;董保寶,2013),這使得在動態視角下審視創業網絡不同階段表現出的結構特征如何對創業學習產生印記作用成為必需。進一步地,從印記理論來看,印記不僅是反應在創業者腦海中的印象,更會通過印記作用投射在其創業行動抑或新創企業行為中(Marquis and Qiao,2018),因而聚焦印記過程挖掘創業網絡對創業學習的印記影響,有助于揭示創業網絡的印記作用機理。

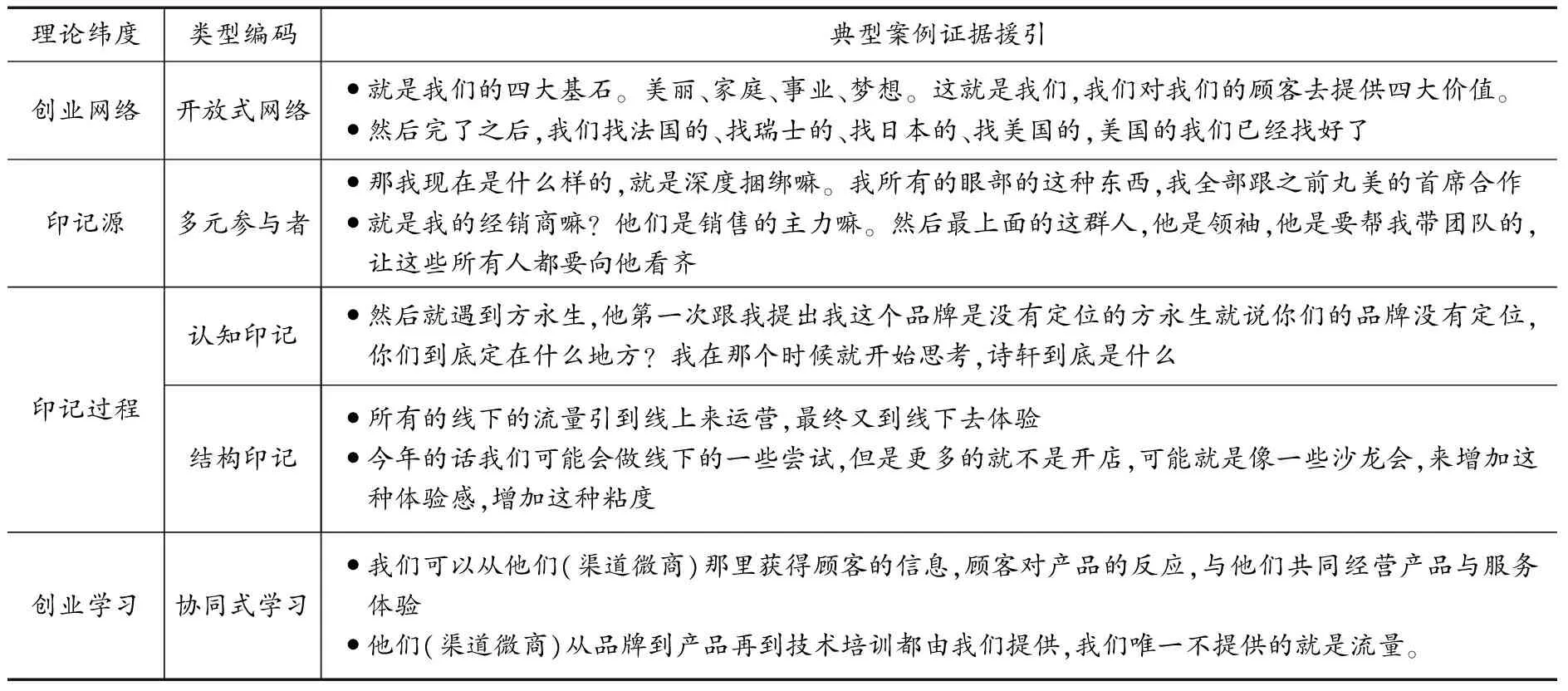

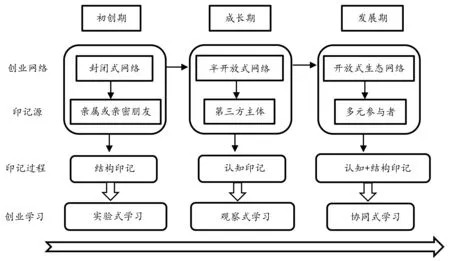

綜上,本文以印記理論為理論基礎,采用案例研究方法,將研究問題定位于“創業網絡不同的結構屬性經由何種印記過程,繼而影響創業者學習方式的選擇?”利用對一家創業企業的探索式縱向單案例分析,本研究圍繞創業網絡的結構屬性、印記過程與創業者學習方式之間的作用關系,提出有待進一步檢驗的研究命題。研究發現:伴隨創業過程不同階段的演化,創業網絡不同的結構屬性對創業者產生不同的印記影響,差異化的印記過程反應在創業者不同的學習方式上。具體而言,初創期,封閉式網絡中,印記源主要來源于具有強聯結的親屬或親密朋友,通過結構印記過程,促進創業者以實驗式學習為主,使得創業者完成對新創企業的結構化設計;成長期,半開放式網絡中蘊含具有強影響的第三方主體,通過認知印記過程,促進創業者以觀察式學習為主,使得創業者塑造組織內的群體認知;發展期,印記源主要來源于具有共生和互補特性的多元參與者,經由認知印記和結構印記過程,促進創業者以協同式學習為主,使得組織內的群體認知與組織結構調整得以實現。

本文可能的理論貢獻在于:第一,有別于“知識源”視角下創業網絡的影響邏輯(Hoang and Antoncic,2003),本研究基于創業網絡的“印記源”作用建構邏輯,揭示出創業網絡結構屬性蘊含的不同印記源特征,以及網絡印記源的動態變化,有助于全面地認識創業網絡的作用,豐富創業網絡的研究。第二,相較已有關于創業網絡與創業學習的關系研究聚焦二者的直接作用(例如, 單標安等,2015),本研究經由印記過程挖掘了創業網絡影響創業學習的中間機制,構建了“網絡印記源—印記過程—創業者學習方式”的研究邏輯,有助于豐富創業學習的前端研究。第三,相較當前關于創業網絡的印記研究聚焦網絡的印記特征,本研究著重探討了創業網絡的印記過程,且對印記動態性的探討有助于進一步理解印記理論的分析邏輯,對印記理論形成有益的補充。

二、文獻綜述

(一)創業網絡與創業學習

創業網絡是創業者與新創企業擁有的社會關系的集合,對創業者以及新創企業而言具有至關重要的作用(Larson and Starr,1993;Hansen,1995;Sonetato,2017;云樂鑫等,2017;崔月慧等,2018),圍繞創業網絡也形成了較為豐富的研究成果,已有研究大體形成了三條脈絡,一是網絡的形成機制,二是網絡的特征和屬性,三是網絡的效應機制。圍繞創業網絡的形成機制,現有研究主張創業網絡的動態性并縱向關注網絡的演化過程。研究發現創業網絡始于創業者的個人網絡,即創業者個人網絡是創業企業初始網絡的雛形和基礎,并且會在后續創業過程中相當一段時間內依然發揮著重要的作用(Hite and Hesterly,2001;韓煒、彭正銀,2016)。隨著創業活動的開展,創業網絡也隨之發生變化(董保寶,2013),一方面表現為網絡特征如規模、強度、中心度等的變化(Sonetato,2017;Kreiser,2011),另一方面也表現為網絡類型如以社會聲譽網絡為主轉向以企業間合作網絡為主的變化(Lechner et al.,2006)。

圍繞創業網絡的特征和屬性的研究則基于橫向視角審視創業網絡的內在屬性,主流的觀點圍繞網絡內容、結構和治理展開(Hoang and Antoncic,2003;董保寶,2013),內容維度關注創業網絡能帶來的資源和信息等,結構維度則基于網絡參與者相互交織的關系關注創業企業的位勢優勢(Burt,1992;Newbert et al.,2013;云樂鑫等,2017),治理維度則關注如何提高網絡有效性和可靠性以及降低網絡成本的問題(Guo and Miller,2010;韓煒等,2014;韓煒、楊婉瑜,2015)。這類觀點主張網絡的聯結效應是短暫的,隨著網絡蘊含信息優勢的失效,這種聯結的影響會迅速衰減(Burt,2002)。此外,部分研究關注創業網絡中蘊含的印記屬性并主張網絡的影響是持久的(Marquis,2003;McEvily et al.,2012),如初創時的創業網絡會對創業者產生重要的影響,能持續影響他們過去和現在的決策(Mathias et al.,2015),體現的是敏感期形成的印記的持久性。

有關創業網絡效應機制的研究則圍繞機會識別、創業績效以及創業學習展開討論。從機會視角來看,創業網絡有利于機會的產生(Nowiński and Rialp,2016),依賴網絡對象的多樣化以及與高地位個體之間的密切關系有助于識別有價值的創業機會(Lechner et al.,2006)。從創業績效視角看,創業網絡通過增強組織間知識的流動(Uzzi,1997)以及提供極大的情感支持(Jack et al.,2010)等促進新創企業績效的提升。然而,創業網絡與創業績效以及機會識別間并非簡單的線性關系(Watson,2007),一方面,創業網絡能否提升創業績效部分取決于創業學習(Slotte-Kock and Coviello,2010;Honig and Hopp,2019;賈玥等,2020),另一方面,從蘊含創意構想的機會轉變為創立新企業的實際行動需要充裕的與機會匹配的知識與資源的投入(Alvarez and Busenitz,2001),創業學習則決定創業者對其創業網絡中蘊含知識的轉化和利用。

因此,創業學習方式可能顯著影響創業網絡在新創企業績效提升方面的價值(Sonetato,2017)。基于此觀點,對創業網絡與創業學習的關系研究越來越受到學者們的重視(Honig and Hopp,2019;單標安等,2015;Kreiser,2011),這意味著關注創業網絡對創業學習的研究更有利于解讀創業網絡給新創企業帶來績效的差異。現有研究主要從知識源視角出發,主張創業網絡能為創業者提供稀缺且豐裕的知識信息和資源(Hoang and Antoncic,2003),促進創業學習,少數研究從印記源視角出發探討網絡印記對學習的影響,如有研究探討網絡印記的作用效果時,發現學習和知識部署的潛力取決于何時建立橋接關系以及與誰建立聯結(McEvily et al.,2012)。有研究則探討企業成立之初的網絡對企業學習行為的影響,發現網絡印記對學習行為的持久影響作用(Sullivan et al.,2014)。

綜上,從創業網絡的印記源視角揭示創業學習是合適的,有助于深化創業網絡對創業學習的影響,豐富創業學習研究。然而,已有研究對網絡印記作用于創業學習關系的內在機理尚解釋不足,有待深入探討不同結構的創業網絡經由不同的印記過程誘發創業學習差異的邏輯鏈條。

(二)印記理論

印記(烙印)理論指出焦點主體在其容易受到影響的時期,因外部環境的顯著特征,而受到來自環境印記的持續影響(Stinchcombe,1965;McEvily et al.,2012;Marquis and Tilcsik,2013;Simsek et al.,2015)。印記理論主張印記是一個多層次概念,且指出個人、組織、行業、網絡等都可能承載著印記(Marquis and Qiao,2018),這為本文從創業者角度揭示其所承載的來自于創業網絡的印記提供了理論基礎。

印記理論包含四個核心要素:敏感期(sensitive period)、印記源(imprinter)、焦點主體(imprinted entity)、印記過程(imprinting process)。首先,所謂的敏感期是指焦點主體的狀態發生轉換的時期,即從一個階段過渡到另一個階段,并且焦點主體在發展過程中會經歷多個敏感期。敏感期的顯著特征是敏感窗口開啟的時間有限,并且在這個時期內,焦點主體易受到外部環境的影響(Marquis and Tilcsik,2013;Snihur and Zott,2019)。其次,印記源是指能對焦點主體產生印記作用的個體/團體、組織以及環境(Simsek et al.,2015)。其中,從已有研究來看,外部環境主要包含制度(Marquis and Huang,2010),技術(Marquis,2003)以及經濟調節(Tilcsik,2014)等。再次,焦點主體是承受環境影響的主體,即被印記的對象。有關焦點主體的研究是多層面的,既有組織的也有個人的。對于焦點主體的關注,前期研究主要集中在組織層面(Marquis,2003),而后續研究則將其延伸到組織、組織內部單元和個體3個層次(Tilcsik,2014;McEvily et al.,2012)。最后,印記過程是指印記形成的機制(Simsek et al.,2015)。本文將印記過程區分為結構印記過程和認知印記過程,結構印記過程是印記源塑造創業者對新創企業的結構設計過程(Snihur and Zott,2019);而認知印記過程則是印記源塑造創業者的記憶系統、感知等的過程。通過不同印記的形成,繼而影響焦點主體后續的決策行為(Mathias et al.,2015)。

印記理論是揭示外部環境與個體關系的適宜理論,而本研究關注不同敏感期創業網絡中的印記源對創業者產生印記,繼而引發創業者學習方式差異,這符合印記理論的適用情境。具體而言:一方面,印記理論里的敏感期適用于創業情境(Suddaby et al.,2015)。在創業情境下,創業者在開展創業活動的過程中可能存在多個狀態轉變期,即存在多個易受到環境顯著特征影響的敏感期。而印記理論也主張印記具有動態性,焦點主體可以經歷多個敏感期(Marquis and Tilcsik,2013;Simsek et al.,2015;Pieper et al.,2015),多個敏感期的可能性極大地增加了印記理論的適用范圍(Marquis and Tilcsik,2013)。另一方面,印記的形成有助于解釋創業網絡影響創業者學習的內在機制。已有研究將網絡視為印記的來源(McEvily et al.,2012;Sullivan et al.,2014)。此外,利用結構印記和認知印記過程可以進一步解釋不同結構的創業網絡如何對創業者學習產生印記。基于上述的分析,創業網絡對創業者產生的印記并非一成不變的,而會隨著創業網絡結構調整帶來不同印記源而發生變化。因此,本研究關注創業網絡中印記源變化引發的印記過程變化,從而揭示不同網絡結構對創業者學習方式影響差異的內在機制,符合印記理論的解釋情境。

三、研究設計

本研究采用探索性單案例研究方法,以一家創業企業為研究案例,深入探討創業網絡對創業者學習的印記作用,其合理性在于,首先,本研究聚焦于創業網絡如何對創業者學習產生印記及其背后機理,屬于“how”和“why”問題的范疇,并且本研究涉及到創業網絡的演化和印記的形成,屬于動態和發展的過程,因此適宜采用案例研究方法(Yin,2002)。其次,現有研究對創業網絡的印記源作用關注不足,有關創業網絡如何對創業者學習產生印記的內在機理的研究十分有限,需要選擇探索性、理論構建式的案例研究方法。最后縱向單案例研究可以對某一特定現象或問題進行深入描述和剖析(Yin,2002),這一特性有助于理解創業網絡隨著創業者進行創業活動而呈現出動態變化的特征,審視創業網絡對創業者學習印記作用背后動態、復雜的機制,繼而提煉出解釋復雜現象的理論或規律。

(一)案例選擇

本研究以重慶領道科技有限公司為研究對象(以下簡稱“領道”)。案例選擇的依據在于:第一,遵循典型性原則。領道是基于移動互聯網發展起來的典型案例。領道專注于美妝產業,借助微商渠道的崛起順勢成為全國領先的微信平臺品牌運營商,并借此優勢成為重慶本土最大的移動互聯網美妝品牌。第二,遵循適配性原則。一方面,領道在創業過程中經歷了多次轉變期,對創業者而言可能存在多個易受到環境影響的敏感期;另一方面,領道的創業者在創業過程中大量地利用創業網絡開展學習,并且創業者在不同的網絡中采用的學習方式存在明顯差異,這些差異有利于解釋創業網絡對創業者學習方式的印記作用。因此,案例企業的現實情境和理論情景具有適配性。第三,遵循數據可獲得性原則。本研究團隊的導師之一自領道成立伊始便與創業者保持聯系,多次直接參與或間接觀察,為本研究提供了創業者的動態跟蹤調研。

(二)數據收集

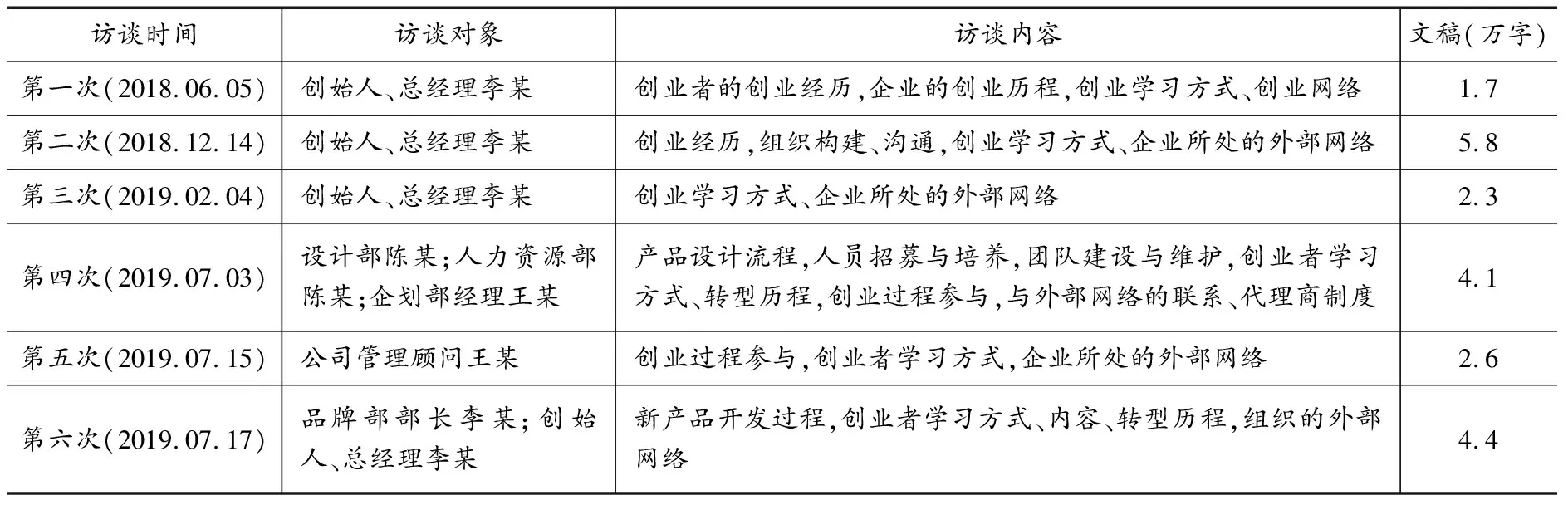

遵循Eisenhardt(1989)和Yin(2002)的研究思路,本研究為確保數據的真實性和準確性,使用多種來源收集數據以便數據之間的相互印證性。數據來源主要包括一手資料和二手資料收集,其中,一手數據以現場觀察和半結構化訪談為主,基本信息如表1所示,一手資料的收集歷時1年(2018年6月—2019年7月),研究團隊先后于2018年6月、2018年12月、2019年2月以及2019年7月對領道進行了6次實地訪談和深入訪談,每次訪談和討論持續1~3小時。此外,研究團隊還進行了多次后續微信訪談以及電話訪談,以便補充案例資料,更深入地了解創業網絡以及創業者學習方式。每次訪談都確保三人以上團隊成員參與,以便增強數據之間的相互印證。訪談結束后及時地整理訪談文件并就已獲得的材料進行充分討論,并審視不同時期受訪者對訪談問題前后描述的一致性程度和已收集資料的不足之處,以便后續采訪進一步補充,保證案例數據的完整性和有效性。

二手資料來源包括:(1)領道內部的資料如宣傳資料、會議總結、公司檔案材料等;(2)領道網站的信息、提供的媒體訪談記錄等。主要目的是通過多層次、多數據源的資料收集方法為研究主題提供豐富的數據支撐,增強研究結果的準確性。

表1 一手數據的收集情況

(三)關鍵構念的識別和描述

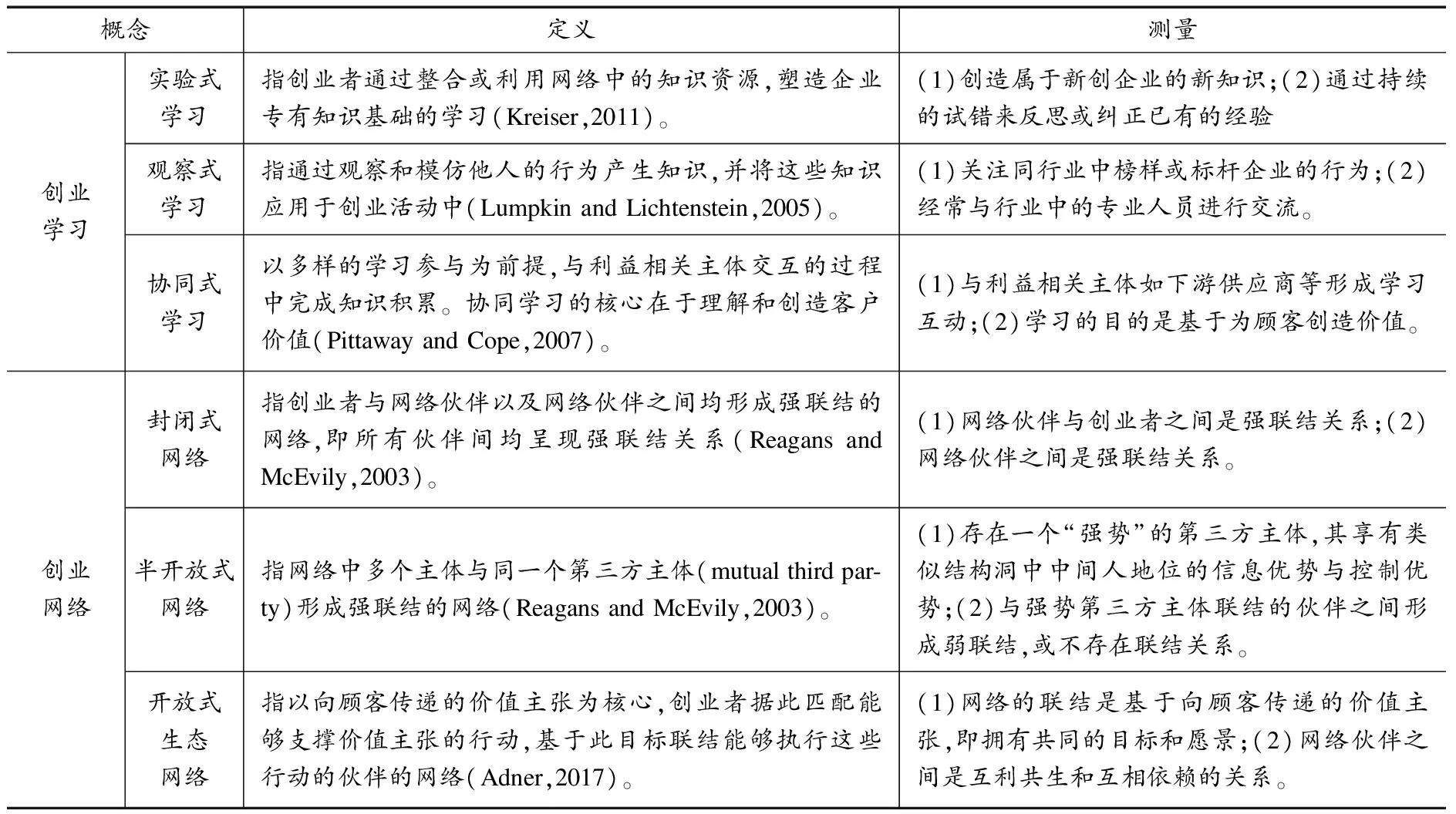

本研究涉及封閉式網絡、半開放式網絡、開放式生態網絡,實驗式學習、觀察式學習、協同式學習關鍵構念,結合理論研究和案例歸納,對于關鍵構念的界定與描述如表2所示。

表2 關鍵構念的識別和描述

(四)信度與效度

對于案例研究的信度以及建構效度、內在效度和外在效度,本研究從以下方面進行考量。首先,對于研究信度,本研究主要通過使用案例研究計劃書、發展案例研究資料庫(Yin,2002)增強研究過程的信度。案例研究計劃書用于預先規劃案例研究過程,設計訪談提綱;案例研究資料庫的建設則用于案例研究完成后的編碼檢視,使得案例研究過程能夠重復性開展。此外,本研究還采用三角檢定法,通過對新創企業與其網絡伙伴進行相同問題征詢,對創業者與關鍵員工進行交叉問題驗證,從而對不同訪談對象進行三角檢定;同時,利用訪談記錄、檔案記錄、實地考察、參與觀察等調研手段,實現多重證據來源間的收斂與三角檢定。

其次,對于建構效度,即對所研究的構念建立正確的操作性衡量方法,本研究主要采用理論檢視與科學編碼的方式予以解決。一方面,對所使用主要概念的測量,如創業網絡,創業學習均基于現有的相對成熟的文獻,確保了概念的理論效度。另一方面,對編碼過程效度,本研究對編碼前、編碼中以及編碼后的過程都進行了嚴格設計與掌控,通過嚴謹的編碼程序提升案例研究的過程效度。具體而言,成立的案例研究小組是由一名擅長案例研究方法以及創業網絡研究的教授,一名從事創業學習研究的教授以及兩名碩士生組成。其中,兩名碩士生基于時效性和完整性原則對訪談、參與觀察、獲得的檔案文件進行整理,并進行背對背編碼。進而針對不一致以及存在爭議的地方由兩名教授分別指導進行討論,確定一致的結論。

再次,對于內在效度,即表現為“因”的構念是否是導致“果”的構念的真正原因,本研究主要采用建立解釋與發展證據鏈的方式予以考量。通過往返于案例與現有理論,本研究建構概念之間的關系并形成初步的理論雛形,并在由三位老師、九位同學以及一位創業學習領域的外教組成的團隊內多次討論理論框架并根據反饋的意見再結合案例以及文獻進行修改,直至形成穩健的理論架構。同時,本研究在資料中發展證據鏈,在指涉不同概念的資料間建立解釋,以完整證據鏈的邏輯分析概念間的關系,借此形成理論模型,增強研究的內在效度。

最后,對于外在效度,即研究發現是否可以推論到案例之外,本研究主要通過理論抽樣做出考慮,表現為案例選擇與理論情境的契合。盡管本研究未采用多重案例研究方法,依靠復現邏輯增強外部推論效果,但所選擇案例具有本研究關注的理論情境契合性。同時,本研究在建構理論時注重理論所呈現的概念間關系的普適性,如不同網絡結構屬性下的印記過程差異,而非在創業者腦海中形成的某種具體印記特征,這使得本研究結論能夠在理論情境內實現外部推論效果,而非在廣泛的范圍內進行推論,這是案例研究的關鍵所在。

(五)數據分析過程

本文的數據分析過程如下:首先,通過時序分析編制關鍵時間表,選取關鍵指標,對案例企業進行階段劃分。關鍵時間表的編制遵從領道自成立以來的發展歷程。具體而言,本文基于獲得的二手資料和一手資料梳理領道的發展歷程,并在訪談過程中與不同的受訪者進行核對、篩選和補充,繼而在團隊內討論確定領道的階段劃分。借由領道的階段劃分我們得以識別創業者經歷的敏感期,這是因為創業企業的活動歷程很大程度上代表著創業者的活動歷程,創業者的變化與創業企業的變化是相伴相隨的。因此,通過創業企業的轉變能有效的識別出創業者經歷的敏感期以及創業者角色的轉變。基于創業企業的轉變歷程,本文將創業者經歷的敏感期劃分為包括初創期、成長期以及發展期三個時期的階段。其次,在對創業者經歷的不同敏感期的區分基礎上,按照“創業網絡—印記過程—創業者學習”的邏輯,將案例分析過程中涌現的創業學習與創業網絡構念與現有文獻進行反復比較,并借助大量的圖表挖掘創業網絡對創業學習的印記作用,不斷完善研究發現。最后,對案例數據涌現出的構念間關系跨時序區間進行對比分析和邏輯推演,分析不同敏感期,創業網絡烙印創業者學習方式背后的理論機制,在形成的理論框架、數據資料以及現有理論之間反復穿梭,并在團隊內進行討論,直至形成穩健的理論框架。

四、案例發現

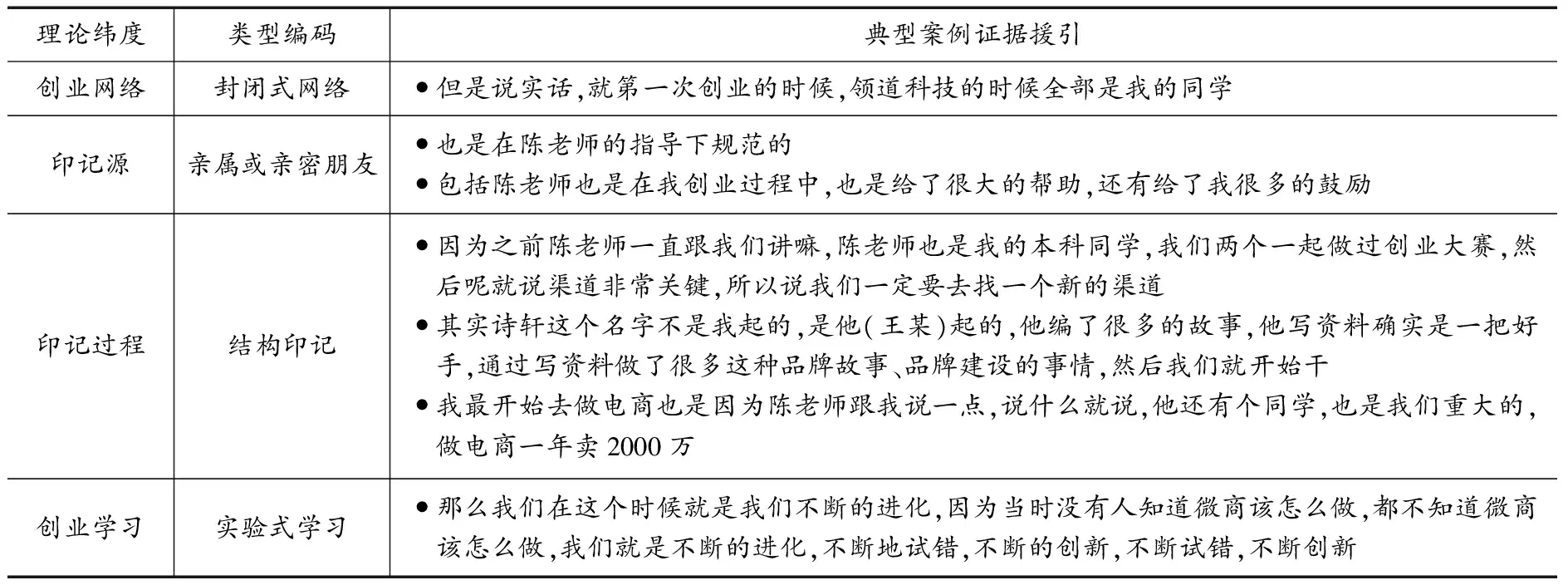

(一)初創期:具有強聯結的封閉式網絡與創業者學習

身處初創期的創業者躊躇滿志地設計能夠有效利用創業機會的商業模式,但卻因自身角色轉變所帶來的焦慮和認知局限(Ashforth and Saks,1996),加之環境的不確定性(Marquis and Tilcsik,2013),而陷入敏感期(Suddaby et al.,2015),這造就了創業者易于受到外部印記作用的獨特性。囿于初始資源的局限,創業者往往利用其社會網絡來獲取知識與信息用以設計商業模式,同時獲取資源以推動創業進程(云樂鑫等,2017)。因此,創業者社會網絡在作為“資源池”基礎的同時,也扮演著“印記源”角色(Mathias et al.,2015)。

作為創業者的“印記源”,初創期創業網絡主要表現為以強聯結為主要特征的封閉式網絡結構(Hite and Hesterly,2001;Lounsbury and Glynn,2001;Santos and Eisenhardt,2009)。首先,創業伊始,囿于資金以及市場的匱乏,最能夠支撐創業者的主要是與創業者具有強關系的親屬或親密朋友(單標安等,2015)。本案例資料同樣佐證了這一點:公司的起步得到了創始人李某在大學期間的兩位親密朋友王某(負責品牌故事、品牌建設)以及陳某(管理和運營方面的指導)的支持。經過創業者的聯結作用,這些親密朋友彼此熟悉且頻繁互動,促進強聯結維系的封閉式網絡形成。其次,這種強聯結主要源于創業者社會關系的情感紐帶(Guo and Miller,2010),基于這種情感紐帶,當創業者頻繁地向網絡搜尋掃視如何開展創業活動的資源和信息時,會更傾向于通過征求他們熟識和信任的個人的意見來做出決定(Mathias et al.,2015),即向其家人或親密朋友進行咨詢。正如本案例體現的:公司起步期,創業者傾向于與其好友陳某討論企業的業務問題,比如企業的產品應進入什么渠道以及企業的合法性如何獲得等,然后再做出自己的決定。

初創期的封閉式網絡通過結構化印記過程,促進創業者采取以實驗式為主的學習方式。所謂結構印記過程(structural imprinting),是指通過影響企業內部組織設計或企業外部跨組織邊界設計,從而對創業者形成“烙印”的過程(Snihur and Zott,2019;Simsek et al.,2015)。這里的“結構”意指印記源對創業者的烙印作用主要反應在新創企業的結構設計上,例如,Snihur and Zott(2019)的研究以商業模式創新作為結構化印記過程中“結構”的集中體現。這意味著,結構印記并非在創業者腦海中形成具有結構化特征的印記思維或知識,而是投射在組織結構設計上的印記反應過程。嵌入于封閉式網絡的創業者,其所獲得的信息和知識主要來自于具有重復性特征的強聯結關系,即網絡中成員之間的強聯結使得其為創業者提供著重復性信息(Jack,2005;Soetanto et al.,2018)。盡管強聯結所構成的封閉式網絡不及弱聯結更能提供新穎性信息(Burt,1992),但其重復性特征促進了創業者對新企業結構設計的決策判斷,強化了具有認知局限的創業者進行新創企業結構設計的自信心,因而形成對創業者的結構化印記過程。正如本案例中,創業者邀請其親密朋友如王某、陳某參與到決策中,就進入的行業、產品的供應和銷售的渠道以及選擇的合作伙伴等跨組織邊界的結構安排進行討論。通過密切的互動,親密朋友塑造了企業的經營渠道(微商渠道)、初始合作關系(與法國研發機構的合作)等,影響著創業者在新企業組織架構、商業模式等戰略結構方面的決策。

表3 封閉式網絡與實驗式學習關系的案例證據

經由結構印記過程,創業者以實驗式學習為主的創業學習方式,做出新創企業的結構化設計。所謂實驗式學習,是指創業者將所獲信息投入學習活動中,不斷試錯并糾正行為的過程(Kreiser,2011)。從印記理論看,封閉式網絡中存在緊密而頻繁的互動,有助于群體規范的形成。經由這種群體規范,網絡成員之間更愿意共享高質量信息以及隱性知識(Levin and Cross,2004;Li et al.,2010),提高創業者進行試錯從而投入實驗式學習的能力,并不斷強化網絡信息對創業者進行結構設計的印記作用。因此,封閉式網絡借助具有強聯結的親屬或親密朋友對創業者形成結構印記,推動創業者進行實驗式學習。例如,本案例資料顯示,創業之初,創業者的創業網絡主要是由其初始的社會關系如親屬和親密朋友構成,這種強關系加強了他們對創業者在新創企業初始結構設計上的影響,表現為創業者會經常與其討論企業商業模式與外部利益相關者關系等。因此,在這種強關系的基礎上,其親密朋友以及親屬都愿意與創業者共享復雜的知識,促進創業者不斷的試錯從而推動實驗式學習,如陳某會將搜集到的有關渠道的信息轉移給創業者,促進創業者選擇合適的渠道并進行深入的探索。由此我們提出如下命題:

命題1:初創期,封閉式網絡通過結構印記過程,促進創業者以實驗式學習為主,使得創業者完成對新創企業的結構化設計。

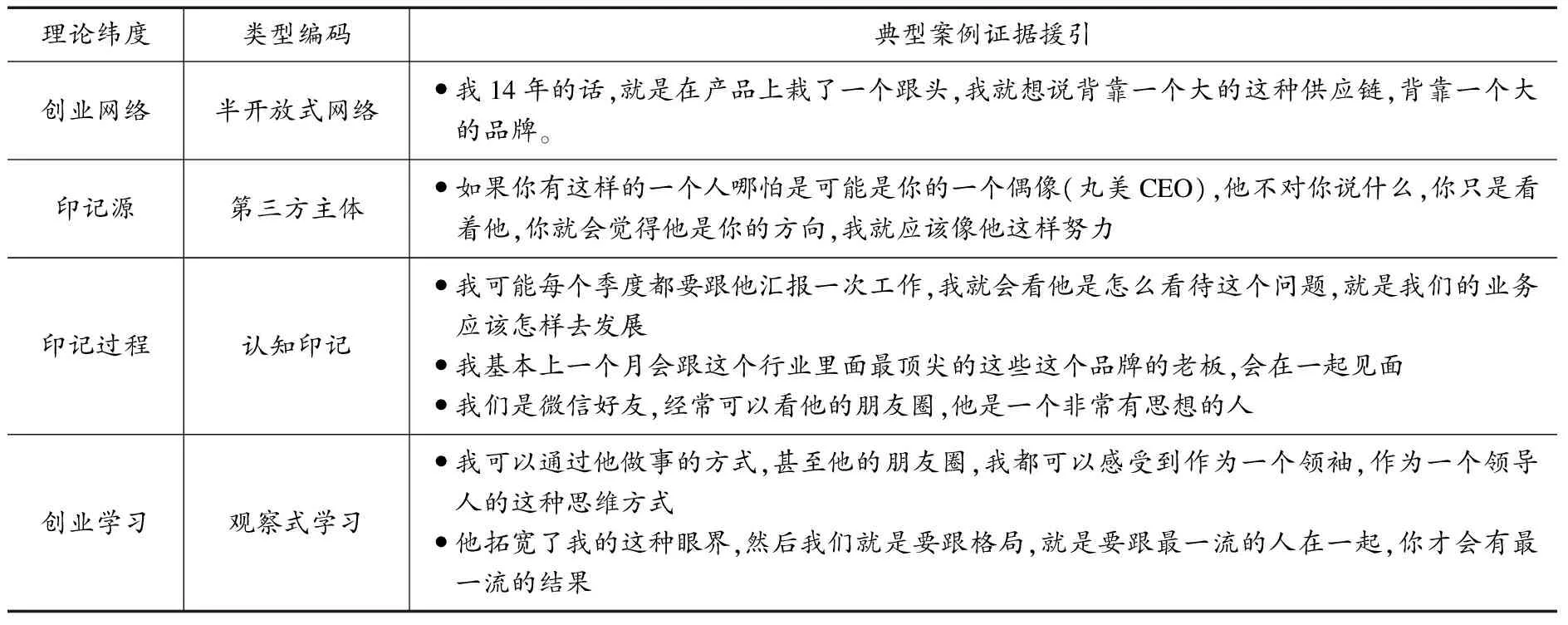

(二)成長期:具有強勢第三方主體的半開放式網絡與創業者學習

印記理論主張印記具有動態性,將敏感期聚焦于發生轉變的時期而不僅僅只是初始期,這意味著焦點主體可以經歷多個敏感期(Marquis and Tilcsik,2013;Simsek et al.,2015),如新市場的進入(Benner and Tripsas,2012;Dowell and Swaminathan,2006)、業績不佳或危機時期(Narayanan et al.,2009)等。在本案例中,為了謀求快速成長,領道需要搜尋具有高地位、高聲望的合作伙伴,利用其高地位聲譽價值助力領道獲得合法性與高質量資源,這也是新創企業初期成長的必經之路。盡管創業者的初始社會關系能提供高情感支持以及高質量信息,但是初始社會關系所能提供的資源有限且同質信息多(Jack,2005)。新創企業的成長需求及其所伴隨的資源需求與現有初始社會關系提供資源之間的張力,促進創業者“抱大腿”或“傍大款”,聯結外部高地位、高質量主體以獲取更為豐富的資源,這也就推動了強勢主體的引入。

強勢第三方主體的引入,塑造了創業者網絡的半開放性特征,即創業者和其他主體均與同一個第三方強勢主體形成強聯結,但其他主體之間并不必然保持強聯結。從網絡理論來看,這種包含部分強聯結的半開放式網絡具有內聚于第三方主體的網絡特征(Reagans and McEvily,2003;Kreiser,2011)。在本研究案例中,創業者與國內的知名化妝品品牌丸美建立聯結,并負責為丸美打造化妝品電商平臺。創業者利用丸美的資源解決了領道的生存問題,并實現初期成長。在這個過程中,創業者需要時常與丸美CEO進行溝通和匯報,并且創業者及其網絡伙伴均與丸美建立了較強的網絡聯結,形成半開放式網絡結構。

表4 半開放式網絡與觀察式學習關系的案例證據

從印記理論來看,半開放式網絡的印記源主要源于具有強影響的第三方主體,其形成對創業者的認知印記過程。所謂認知印記過程,是指印記源通過影響創業者的戰略決策、記憶系統、組織期望與感知等,反應出組織成員相互嵌入于彼此的認知要素中(Simsek et al.,2015)。更進一步,這種認知印記過程并非局限于對創業者個體的認知影響,而在于經由創業者所形成的群體認知反應(Snihur and Zott,2019)。例如,Snihur et al.(2019)的研究將認知印記過程界定為環境要素經由創業者而對組織關鍵員工形成的群體認知影響,進而作用于商業模式創新的印記過程。由此,本研究發現,由于半開放式網絡中多主體均與同一個主體存在強聯結關系,這不僅表現為該共同主體享有信息優勢,更表現為該共同主體居于權力位勢中心。而當創業網絡中包含這樣具有較強影響力的主體時,會促進該主體對創業者形成強勢影響,并將這種影響傳遞至組織群體層面,形成認知印記過程。正如本案例體現的:領道成為丸美春紀的品牌代理商期間,丸美CEO成為對領道創始人影響最大的人,丸美CEO的思維方式和做事方式對其產生很大的影響,是他的偶像,也激勵著他帶領創業團隊共同學習。

半開放式網絡經由認知印記過程,促進創業者及其團隊的觀察式學習,案例證據如表4所示。所謂觀察式學習,是指通過觀察和模仿具有強影響的第三方主體的思維和行動產生知識,并將這些知識應用于自己的企業(Lumpkin and Lichtenstein,2005)。這主要是因為在具有強影響的第三方主體對創業者及其團隊形成認知印記時,認知的相似性驅動印記源加深對后者的印記,創業者及其團隊表現出對印記源的觀察和模仿學習。此外,經由正式和非正式的互動,創業者及其團隊能模仿印記源較為成功的、規避其失敗的行為,繼而在恰當的時間再現印記源的行為(Holcomb et al.,2009)。正如本案例所體現的,在和丸美CEO合作期間,丸美CEO對領道創業者有很大的幫助。創業者會觀察丸美CEO的做事方式甚至是朋友圈去感受他做為領袖的格局以及思維方式,并把丸美CEO視為其努力的方向,將他在觀點、構想方面的主觀認知以及作風、行動方面的客觀行為作為學習的主要內容,從而模仿并應用企業的團隊學習中。由此我們提出如下命題:

命題2:成長期,半開放式網絡通過認知印記過程,促進創業者以觀察式學習為主,使得創業者塑造組織內的群體認知。

(三)發展期:具有共生特性的開放式網絡與創業者學習

進入發展期,新創企業追求高速成長,需要資源的極速擴張作為支撐,這就要求新創企業通過快速拓展創業網絡以撬動更多的資源(韓煒、彭正銀,2016)。在高速成長的需求驅動下,新創企業推動創業網絡由半開放式對強勢第三方主體的依賴,逐步向開放式生態網絡轉變,降低對外部網絡主體的依賴,轉而塑造網絡中共生共贏的合作格局。不同于封閉式網絡緊密的內部架構,以及半開放式網絡聚焦于強勢第三方主體,開放式網絡是以新創企業為中心,以向客戶傳遞的價值主張為核心,匹配和篩選能夠支撐和執行新創企業價值主張的網絡伙伴,是以生態系統形式呈現的網絡(Adner and Kapoor,2016;Rong and Shi,2014;Adner,2017)。之所以在發展期創業網絡演變至開放式生態網絡,主要原因在于創業者為匹配向客戶傳遞的價值主張,會通過整合多元關系網絡實現該價值主張。如本案例中創業者基于打造聚焦于自主美妝品牌的移動電商平臺的價值主張,構建了一個塑造“美麗、家庭、事業、夢想”的平臺,并匹配了渠道微商、研發伙伴、生產廠商等一系列參與者圍繞該核心價值主張形成網絡,開展基于移動互聯網銷售的行動主線。

從印記理論看,在開放式網絡中,印記源主要是包含多元參與者(客戶、合作伙伴、供應商等)的生態網絡。這種印記源作用并非來自于單一系統參與者對新創企業施加的影響,而是多元參與者之間多樣化共生互補關系所誘發的印記作用。以共生關系為特征的開放式生態網絡,其核心在于參與者與新創企業價值主張的匹配,以及參與者之間行動的匹配(Jacobides et al.,2018)。由“匹配”引致的“共生”使得新創企業的創業行動要受到其與參與者互動關系的印記影響。這種印記不同于來自親密朋友基于情感紐帶的強聯結,也不同于來自第三方主體基于榜樣的強影響,來自生態網絡的印記則基于與網絡參與者之間的共生與互補關系。這種共生和互補關系往往會使新創企業與印記源間的知識傳遞以雙向共享的方式實現(Galateanu and Avasilcai,2014)。如案例資料顯示,在創業者所打造的化妝品移動電商生態系統中,渠道微商通過與創業者之間雙向共享知識對創業者形成印記,表現為一方面,渠道微商整合客戶的信息將其反饋給創業者;另一方面,創業者根據其信息匹配支撐的行動主張,渠道微商據此主張進一步展開活動如線下門店的鋪設等。

源于開放式網絡中多元參與者的印記源,經由結構印記與認知印記相結合的過程,使得創業者利用關鍵員工的認知印記強化,投射于組織的結構調整而形成結構印記反應。這一印記過程首先表現為結構印記與認知印記的單過程。一方面,多元參與者的價值主張影響著創業者不斷對參與者的價值需求與價值行動展開學習,基于此對商業模式結構做出調整,以匹配生態網絡所需。例如在本案例中,通過和網絡參與者活躍而頻繁的互動,參與者重塑了領道的經營架構。如創業者開始鋪設線下店鋪,搭建線上線下的連接,來實現創業者傳遞給客戶的價值。另一方面,創業者將與參與者互動的方式與過程經驗傳遞給關鍵員工,通過引導、示范等方式促進員工的認知強化。例如在本案例中,針對微商的不同訴求,領道創業者定期對員工進行培訓,引導他們如何關注微商的需求。其次,認知印記過程還形成對結構印記過程的鞏固與強化,表現為在創業者的驅動下,員工的認知實踐幫助新創企業在商業模式架構與生態系統網絡構成上做出結構性安排。這意味著,員工將創業者的認知與行動內部化,進而轉化為促進結構性調整行動。

開放式網絡帶來的結構印記過程與認知印記過程的雙向促進,驅動創業者帶領關鍵員工開展協同式學習,案例證據如上表5所示。所謂的協同式學習即與不同的網絡參與主體(客戶、合作伙伴、供應商等)之間在互動的過程中完成知識積累,存在多樣的學習參與(Pittaway and Cope,2007)。核心在于,在與參與者學習互動過程中理解和創造客戶價值。創業者學習的焦點由模仿轉向協同的原因在于發生結構印記和認知印記時,生態式網絡凸顯網絡主體之間的共生關系與互補特性(Galateanu and Avasilcai,2014),這促進主體間的知識傳遞以雙向共享的方式實現。各參與主體間不再被動接受知識成果,而是在參與到學習過程中貢獻于知識的創造。同時,網絡中多個印記源的存在,也促進創業者與多元主體在互動過程下的深度學習行為。如本案例中,在與不同的網絡參與主體關聯的基礎上,創業者打造一個“美麗、家庭、事業、夢想”的平臺,積極邀請渠道微商與終端客戶等參與進來,利用移動電商銷售化妝品之外,增加了線下體驗店渠道。在這個過程中,體驗店的渠道微商需要實時提供關于經營狀況、服務運營、顧客反饋等方面的知識與信息,同時,創業者也會為其提供從品牌到產品再到技術的培訓,并對渠道微商進行“賦能”以此吸引更多的流量。由此我們提出如下命題:

命題3:發展期,開放式生態網絡通過結構印記與認知印記相結合的過程,促進創業者以協同式學習為主,使得組織內的群體認知與組織結構調整得以實現。

表5 開放式網絡與協同式學習關系的案例證據

五、結論與討論

(一)主要研究結論

在前述案例分析與理論建構基礎上,本文形成了創業網絡對創業者學習的印記模型,如下圖1所示。概括起來,創業網絡表現為封閉、半開放、開放的不同網絡結構時,經由網絡中不同印記源造成的印記過程差異,影響著創業者的學習方式。與已有研究相結合展開討論,這一發現具有重要的理論啟示。

首先,本研究援引印記理論發現創業者個體的創業學習具有過程動態性,其與新創企業成長過程中創業者面臨的敏感期相伴相隨。具體而言,本研究發現,創業者在創業過程中會經歷多個敏感期,而伴隨敏感期的轉變,創業者受到來自創業網絡的印記源的烙印作用,繼而對創業者的學習方式產生影響。不同于以往研究從經驗角度關注創業學習(Politis,2008),本研究認為創業者學習是“被烙印的”,這源于創業者在敏感期所受到的創業網絡的持續影響。同時,本研究還發現印記影響表現出持續性,即印記的作用在一段時間內具有持續性,但這種持續性會因新印記的出現而受到影響,這回應了Bamford et al.(2000)的印記適度的觀點。由于多個敏感期的存在,先前印記源對創業者學習方式的影響作用會因新印記源出現而衰退,這主要是由于新創企業所處的外部環境隨著時間的推移而變化,先前印記源產生的學習印記或知識集不再具有優勢,并且此時出現了新的印記源,這就會導致創業者學習方式的轉換,即先前所形成印記的衰退。這和Marqius and Tilcsik(2013)的觀點相契合,他提出盡管印記趨于持續存在,但其影響和外部表現卻隨時間而變化,反應了過去和現在的相互作用。然而Marqius and Tilcsik(2013)的研究止步于理論框架的提煉,缺乏實證數據或案例資料的支撐。本研究基于案例分析建構的關于創業網絡結構影響創業學習方式的過程規律,揭示了不同印記源所誘發的差異化印記,彌補了Marqius and Tilcsik(2013)缺乏實證資料的研究局限,并且研究發現創業學習印記是動態變化的。

其次,本研究發現不同創業網絡結構中具有不同的印記源,使其對創業者學習方式的影響形成差異。創業網絡作為印記源(Sullivan et al.,2014)會對創業者的學習方式產生影響。具體而言,當創業網絡是封閉式網絡時,內在蘊含的印記源是強聯結的親屬或親密朋友;當創業網絡是半開放式網絡時,印記源是具有強影響的第三方主體;當創業網絡是開放的生態式網絡時,印記源是具有共生和互補特性的多元參與者。這一結論挖掘出創業網絡對創業者學習方式的重要作用,揭示出創業網絡的不同結構經由不同印記過程作用于創業者學習方式的結論。這一結論與Sullivan et al.(2014)的研究相契合,該研究探討了企業成立時緊密聯結的網絡對后續學習行為的印記作用。然而,該研究一方面止步于企業成立之初的網絡,另一方面缺乏對其中內在機制的描述。本研究則基于案例分析建構的關于不同敏感期,創業網絡中不同的印記源影響創業者學習方式的內在機制,拓展了Sullivan et al.(2014)的研究關注整體網絡而忽視網絡結構中蘊含的不同印記源對學習方式的影響差異以及僅僅聚焦于初創期網絡的研究局限。

最后,本研究基于結構印記和認知印記過程的視角建構創業網絡對創業者學習影響的理論解釋。結構印記過程關乎企業內部組織設計或企業外部跨組織邊界設計;而認知印記過程則會影響創業者的戰略決策、記憶系統、組織期望與感知,以及反應出組織成員相互嵌入于彼此的認知要素中的過程,因而決定創業網絡結構屬性對創業者學習產生影響的是印記過程。具體而言,如當網絡呈現封閉式結構時,通過結構印記過程,創業者能將封閉式結構中的印記源烙印投射到組織結構設計中,促進創業者以實驗式學習為主,完成對新創企業的結構化設計;而當網絡呈現半開放式結構時,通過認知印記過程促進創業者以觀察式學習為主,以及創業者塑造組織內的群體認知。這一結論回應了Simsek et al.(2015)、Marquis and Qiao(2018)對剖析印記的形成過程的呼應,一方面有助于揭示創業網絡“烙印”于創業者學習的內在機理;另一方面也有助于進一步理解印記理論的分析邏輯,對印記理論形成有益的補充。

圖1 整體研究框架 資料來源:作者整理。

(二)理論貢獻和實踐啟示

本研究的理論貢獻主要體現在如下3個方面。

第一,本研究主張創業學習方式是“被烙印”的結果,有助于豐富創業學習的前端研究。不同于現有研究關注個性以及認知因素(Cope,2003)、社會化過程(Hamilton,2006)、經驗(Politis,2008)等對創業學習的影響,本研究則聚焦于印記理論,圍繞“創業網絡—印記過程—創業學習”形成邏輯,引入結構印記和認知印記用于解釋創業網絡影響創業者學習的內在機制,主張創業者學習方式是由具有顯著特征的印記源烙印的,并且創業學習因創業者接受新的網絡烙印以緩沖舊有烙印而發生動態變化,有助于解構創業學習的內涵,豐富創業學習的研究并深化印記理論在創業領域的理論適用性。更進一步,“創業網絡—印記—創業學習”的建構邏輯折射出三個核心要素間的匹配,基于這樣的邏輯,有助于豐富創業學習“被烙印”的學術理解。

第二,本研究關注創業網絡不同結構內在蘊含的不同印記源,有助于豐富對創業網絡的研究。現有研究較多地從創業網絡的強度、規模和異質性等屬性出發探討基于創業網絡獲取的優勢,拘泥于創業網絡的結構特征帶來的“知識源”作用(Sonetato,2017;Hoang and Antoncic,2003),而對創業網絡內在蘊含的結構特征以及成員特征會對創業者產生“烙印”作用的探討不足。盡管知識源視角能提供一些十分有啟發性的見解,但僅從知識源視角對創業者呈現創業網絡特征且隨著時間的推移和環境的改變仍然具有這些特征的解釋不足(Simsek et al.,2015)。本研究則進一步深入挖掘創業網絡的“印記源”作用,研究發現在創業網絡的不同結構中蘊含著不同特征的印記源,且具有顯著特征的創業網絡會對創業者產生持久的影響,創業網絡的印記源視角有助于進一步全面地認識創業網絡的作用。

第三,本研究以過程的視角描繪創業網絡印記的動態性,有助于豐富印記理論的研究。相較于現有關于創業網絡的印記研究主要關注網絡的印記特征(例如, Mathias et al.,2015),對創業網絡“烙印”創業者的過程探討不足。一方面,現有研究較多聚焦初創期印記的形成,而忽視了由于多個敏感期的存在,印記的形成是動態變化的,印記的動態變化是一個重要且尚未得到充分研究的問題,尤其對于個體而言(Tilcsik,2014;Marquis and Qiao,2018)。另一方面,現有研究多呈現出的是印記源與焦點主體之間的直接因果鏈條(例如, 戴維奇等,2016)。本研究則深入剖析創業網絡的印記過程,即結構印記過程和認知印記過程。創業網絡的不同結構經由印記過程的不同導致網絡對創業者烙印效應的差異,有助于進一步理解印記理論的分析邏輯,對印記理論形成有益的補充。

在實踐層面,本研究也具有較強的指導意義。首先,本研究有助于創業者認識到網絡對其學習的烙印機制,進而利用網絡烙印的優勢。本研究發現創業者所處的創業網絡,基于不同網絡結構,通過印記過程影響創業者創業學習方式的選擇,繼而影響創業者的決策。因此,本研究主張創業網絡印記可以發揮積極作用,創業者應盡最大可能利用網絡印記的積極效應,從而幫助創業者突破自我局限。其次,本研究有助于指導創業者利用網絡印記效應對群體認知與組織結構進行調整。本研究發現認知印記過程并非局限于對創業者個體的認知影響,而在于經由創業者而形成的群體認知反應。這有助于創業者從創業網絡的建構入手,選擇合適的網絡幫助創業者塑造組織的認知。

(三)研究局限與未來研究展望

雖然本研究對創業網絡中的印記源影響創業者學習的內在機理做出了有益探討,但仍存有一些不足之處有待未來的研究繼續完善。首先,盡管本文觀察到創業網絡在創業過程中會對創業者的學習行為產生烙印作用,但在創業的過程中仍存在著其他印記源影響創業者學習,如先前工作經驗、技術環境等(Mathias et al., 2015),創業者的學習方式可能是多個印記源作用的效果。因此,未來研究可以比較不同印記源對創業者學習的影響,以及多個印記源交互如何影響創業者的學習方式。

其次,本文只關注了創業企業成立之初以及后續創業過程中的印記源對創業者學習的影響。但對于創業者而言,其敏感時期不只存在于創業之后,可能創業前就有受到環境的影響產生持久的印記源(Jaskiewicz et al.,2015),繼而進一步的影響創業時期的學習方式。因此,未來研究可關注創業前以及創業后的印記形成并對創業學習理論作出進一步的探討。

最后,本文采取的是探索性單案例的研究設計,盡管這樣的研究設計使創業網絡“烙印”創業者學習過程的細節得以更詳細的展示和分析,并得到了具有啟示性的研究結論,但單案例的研究設計也使得研究結論的普適性降低,并且缺乏必要的對比案例,未來研究可進行多案例研究或較大樣本的研究,增強研究結論的論證意義。