以暴制暴

張澤玉

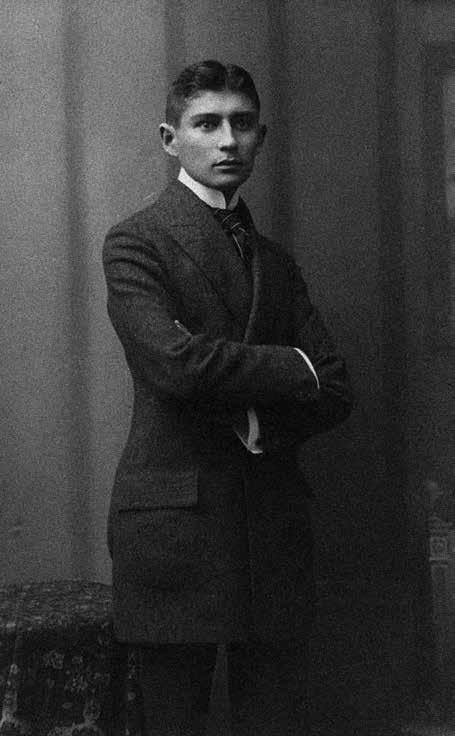

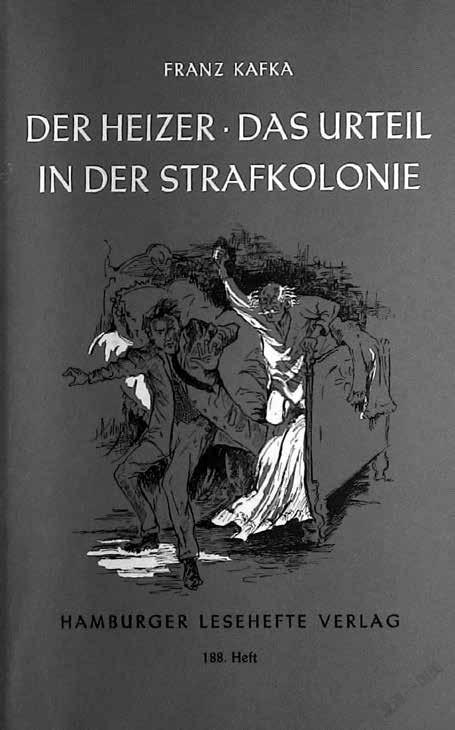

弗朗茨·卡夫卡(1883—1924)是享譽世界的奧地利偉大作家,其創作風格自成體系,影響深遠。卡夫卡的小說多以戰爭為背景,刻畫和展現人的陌生感、孤獨感、恐懼感,這是其創作的永恒主題。創作于1914年的《在流放地》是卡夫卡的重要短篇小說之一,其故事情節并不復雜,從一架機器的出場開始,敘述了一個令人聞之色變的“機器殺人”故事。卡夫卡在給出版商的信中這樣寫道:“并非只有它( 即那個時代)是苦難的,而毋寧說,我們的普遍時代以及我的特殊時代,同樣亦為苦難的,過去和現在都是苦難的,而我的這個特殊時代甚至比普遍時代有著更為持久的苦難。”小說以“暴力”為中心展開敘事,引發“暴力”的原因是多方面的,但有一點無法否認:小說中的戰爭情景是機器殺人。所有的一切都指向機器暴力對人性的考驗,機器主導了情節的發生、發展,主宰了人物的命運。那么,卡夫卡用通篇筆墨去描述這樣一個故事,究竟用意何在?

18—19世紀第一次工業革命期間,人類為了在社會實踐中提高生產力,制造了機器,但它在節省人力勞作的同時,也引起了饑餓和過度疲勞;技術勝利的前提,似乎是以道德的敗壞為代價。卡夫卡巧妙地抓住了這一點,文本中的老司令官顯然把機器變成了一個純粹的殺人工具,在“ 道德的敗壞”之路上越走越遠。

“這是一架不同尋常的機器。”軍官滿眼自豪地對探險家說。因為它設計巧妙精致、結構復雜,是一件十分好用的刑罰工具。機器的三部分相輔相成:執行處決時,犯人被綁在最下面的“床”上;中間無數枚鋼針作為“耙子”,用于在犯人的身體上刻上其所犯罪行,其余部位全部刻上裝飾性花紋;在最頂端的若干組齒輪,是用來控制“耙子”的“設計師”,它們可以根據對犯人的不同判決而進行自身的相應調整。其中“床”與“設計師”都被安裝了電池,能自動運行,“耙子”則沿著“床”與“設計師”之間的四根鋼棍上下移動。機器上所有部件的作業方式都經過了精密的調試,一旦啟動,三個部分配合得當,將準確無誤地進行一系列操作。而這些操作都直指機器殺人的真相,這與人們最初只是借助機器提高生活水平的目的背道而馳。

科技的快速發展,不僅給人們帶來了生活上的便利,更滋長了少數人內心的貪婪與欲望,助長了社會不良之風;此時,本應作為社會進步標志的機器,卻淪為恐怖暴力事件中的作案工具,這就是“異化”。機器成了人類的主宰,而人類成了機器的附庸——這對于天性敏感而悲觀的卡夫卡來說,無疑是一個巨大的打擊。因此他借《在流放地》發出質問甚至反抗——機器何以成為殺人工具?科技又何以滋生暴力?然而令人唏噓的是,當今社會并沒有從機器殺人中汲取教訓或進行反思,而是繼續鉆研高精尖的科技,如2020年竟發生了令人細思極恐的史上首例軍用無人機“自主殺人”事件,相關的暴力問題愈演愈烈。人類正以一種近乎絕望的方式來傷害同類,這是對生命的褻瀆。

人類制造了機器,最終卻被機器所害,機器成為殺人工具,這嚴重背離了制造者的初心。就如同在一個文明社會中,法律與規矩本是用來約束人們的行為,減少暴力事件的產生,但稍有不當,便會成為暴力制造者,繼而成為暴力的象征。從這個角度而言,機器不再是一件單純的殺人工具,而成了強者或者統治階級為自身權力合法性進行暴力辯護的工具支撐,成了其掌控社會運轉機制走向的利器。

《在流放地》中,犯人表面上是因觸犯法律而受到懲處,但可笑的是他們并不知道自己因何犯法,將受到怎樣的刑罰,也沒有為自己辯護的機會,帶著滿心疑惑和無奈,稀里糊涂地就上了刑罰機器。這正是當時歐洲社會控訴機制的真實寫照:法官對法律具有最高且排他的解釋權,法律成了隱形的暴力機器,確保了統治階級的話語權,也落實了對犯罪者的處罰——用暴力制服暴力,用流血保護統治,用恐怖掩蓋腐朽。而犯人只需通過傷口確認對自己的處決方式,然后選擇在某個時間點準時死去即可。

讀者通過文本可以清楚地認識到,軍官不但希望機器永久地運轉,更希望可以恢復公開觀賞的環節。基于法律、精心度量過的刑罰并未滿足統治階級的需求,他們內心極度渴望給犯人使用更加殘酷的刑罰,并用盡一切辦法去達成這個目標。盡管在小說最后,新上任的司令官廢除了刑罰機器的處罰方式,但人們仍舊可以清晰感知,他是試圖用這種方式確保自己的權力,統治者可以用更加隱蔽的方式去操控民眾的想法,束縛人們的思想文化觀念;久而久之,這種荼毒方式使每個人都成了被權力支配的機器零件。新司令官非常清楚這一點,從表面上看,他廢除了不合法的條例,但實際上他是假借人性的名義,將酷刑改為對人們日常點點滴滴的監督和改造,用更加深入、徹底的方式來侵蝕人們的思想觀念。最終,小島上的人們還是走向了一條被安排好的不歸路,這也正是新司令官最終想要達到的目的。法律暴力猶如一襲看似華麗的外衣,將個體的肉身遮蓋起來,通過刑罰機器將其扭曲并加以戕害;等到揭開外衣的那一刻,肉體上的創傷會令人觸目驚心。從這一個層面講,統治機制給新司令官賦予的法律權利何嘗不是一臺無形的機器呢?

卡夫卡通過戲劇化的方式,借深受法律機制毒害、延續暴力統治的軍官之口和以隱秘方式壓迫人民的新司令官之手,來書寫歐洲社會的常態,并且表明一個事實——身體暴力與法律暴力都不會消失,而是被統治者以“合理合法”的方式強加給民眾。《在流放地》中,卡夫卡用平淡卻又細膩的語言描述了施加暴力行為時的場景——

文本中,軍官告訴旅行家將犯罪的將士押上機器,然后將文字刺入他的身體,犯人只需要等待死亡即可。而刺入的文字就是犯人觸犯的法律條文,“只不過是用耙子把犯人觸犯的誡條寫在犯人的身上”,因此可以說被處決就是被書寫。而法律作為隱性的暴力機器,對于人們而言就是另一種傷害機制,在這個時候語言文字的暴力以身體暴力的方式呈現出來。軍官與旅行家在交流過程中使用的是士兵聽不懂的語言,因此犯人在行刑的前一秒都不知道自己將會面臨什么樣的處罰,他沒有辯護的機會,只能被迫接受制裁。如此,“法”的問題就轉變成了語言文字問題——不懂語言文字的人們就弄不懂“法律”,最終只能成為暴力的承受者和犧牲者。

文中還有一個比較有意思的現象:在機器運轉過程中,旅行家與軍官的對話是不連貫的,旅行家無法聽清軍官說了什么,甚至軍官自己也表示無法聽清自己要講的內容,而另一邊的犯人本就聽不懂軍官的語言,加之吵鬧的機器聲,他只知道軍官動了動嘴皮似乎有話要說,而對說出的內容一無所知。此番畫面中,卡夫卡暗示了三種語言:統治者、旅行家和犯罪者分別代表了掌權者的語言、局外人的語言和被支配者的語言。故事的開始是士兵因不當語言沖撞上級而被處罰,導致他在刑罰機器的語言書寫過程中被施以刑罰直至死亡,中間又穿插著軍官與旅行家用犯人聽不懂的語言來宣布判決。不難看出卡夫卡如此設計的用意是,通過不同語言所代表的不同地位以及語言不通帶來的交流障礙,來表達對語言文字暴力的恐懼與擔憂。

這與卡夫卡當時所處的時代環境有著密切關系。卡夫卡生活在多民族分裂也是多種思潮涌現的時代,德國民族主義、社會主義、人道主義等多種思潮碰撞的過程必然會有語言文字參與其中。在卡夫卡看來,語言文字作為一種政治統治手段,無疑會導致暴力的產生。平野嘉彥指出,“暴力為了在保持暴力的狀態下成為語言,不能用工具行使暴力,必須用‘機器行使暴力。由于工具發展成‘機器或妄想系統,同樣暴力也變成了與系統語言相似的形態”。正因如此,卡夫卡深切地明白語言文字是一種與機器有同等效用的暴力形式,也是一種恐怖、可怕的處罰工具。

《在流放地》中,卡夫卡通過刑罰機器直接將文字刻印在肉體上的暴力行為,讓人們感知肉體疼痛的同時,體會了語言文字的恐怖;而在看似荒誕的敘述背后,“法律暴力”和“語言暴力”所帶來的更多是靈魂深處的震顫。或許卡夫卡正是想將文本本身也變成一個對不公平暴力行為進行公開處決的“刑罰機器”,從而對“暴力”做出公平審判。