《種樹郭橐駝傳》主旨辨析

張倩 邱道學

摘 要 以《教師教學用書》為代表的傳統解讀觀點認為,《種樹郭橐駝傳》的主旨句是“順木之天,以致其性焉爾”。本文重新從文本語言層次、行文邏輯、思想主題三個角度,對文本進行解讀文章,指出“不害其長”“不抑耗其實”才是文章主旨所在。本文還借此反思了文本解讀的一般方法,提出:“熟讀”文本結構與內涵,體會作者的視角與邏輯起點,是解讀文本的基本思路。

關鍵詞 文本內容;文章結構;主題思想;閱讀方法

深受名門望族“積極用世”家風影響的柳宗元,自登上政治舞臺就非常關心現實社會情況。面對中唐賦稅甚多、民不聊生的現實,柳宗元抱著對百姓深切的同情,提出寬簡為政、與民休息的政治主張。《種樹郭橐駝傳》寫于柳宗元參加“永貞革新”之初,作者在文中即明確表達了這些主張。

筆者研究發現,迄今為止,對這篇文章的解讀仍存有不少誤區,其中最為突出的問題是,人們往往沒有注意到“不害其長”“不抑耗其實”在文中的作用,而將注意力放在了“能順木之天,以致其性焉爾”這句話上,導致了文本主旨句的錯位。下面,選定具有代表性的統編教材《教師教學用書》上的觀點,據此展開討論,以明確本文的主旨。

一、對《教師教學用書》內容的兩點質疑

對于《種樹郭橐駝傳》一文的主旨,《教師教學用書》有這樣的闡釋:第三段“能順木之天,以致其性焉爾”是總括種樹經驗,也暗含了全文的寓意,文章通過對郭橐駝種樹之道的記述,說明“順木之天,以至其性”的養樹法則,并由“順木之天”推論出“順人之天”,也就是“養人”的道理,指出為官治民不能“好煩其令”,指摘中唐吏治的擾民、傷民,規諷為政者,主張讓百姓休養生息,反映出作者同情人民的思想和改革弊政的愿望。[1]131但是,細讀文本,我們發現,以上闡釋存在如下問題:

第一,從文章內容來看,“順木之天”中“天”的具體表現就是“植木之性”。為順應“植木之性”,郭橐駝先是“其蒔也若子”,其次才是“其置也若棄”。如此一來,以種樹之理“移之官理”,也應該先“養民若子”,然后才“置民若棄”。顯然,從郭橐駝兩段話的內容來看,郭橐駝最后對“長人者”的指摘,并未涉及“養民”是否“若子”,只是批評了“置民”未“若棄”,前后存在明顯的不一致現象。

第二,從文章結構來看,本文以種樹之道類比治民之道,前后也并未形成嚴密的對應關系。《教師教學用書》也注意到了這點,引用了林云銘《古文析義》(卷五)內容“前段以種植之善與不善分提,后段單論官理之不善,但云以他植者為戒”予以說明。《教師教學用書》認為,這種行文邏輯上的問題是因為“非論說類散文在表達思想內容時講究形象性,不喜歡一覽無余,有時甚至會出現邏輯上的跳躍”[1]138這種說法相當曖昧,并未給出事實依據。《教師教學用書》給出的解釋是郭橐駝植樹的關鍵在于“培元固本”[1]139,那么相應的“養人之術”也應是幫助老百姓“務本”,只不過這一思想“并未借郭橐駝之口說出”[1]139。這一解釋不顧郭橐駝說的一大段話,轉而要從文本之外找答案。這樣的解讀方式,不是解讀文本的正確思路。

可見,從“順木之天”出發來解讀本篇文章,存在諸多邏輯不清的問題。

二、立足文本解讀文章

要真正讀懂這篇文章,我們還需要回到文本上。文章結尾“傳其事以為官戒也”闡明了寫作目的,官員應該“戒”的到底是什么呢?《種樹郭橐駝傳》的主旨到底是不是“順木之天”?

1.從郭橐駝“自述”語言的層次看文本主旨

郭橐駝種樹關鍵是什么,還要尊重他自己的原話。郭橐駝對種樹經驗的自述是:

橐駝非能使木壽且孳也,能順木之天,以致其性焉爾。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿動勿慮,去不復顧。其蒔也若子,其置也若棄,則其天者全而其性得矣。故吾不害其長而已,非有能碩茂之也;不抑耗其實而已,非有能早而蕃之也。

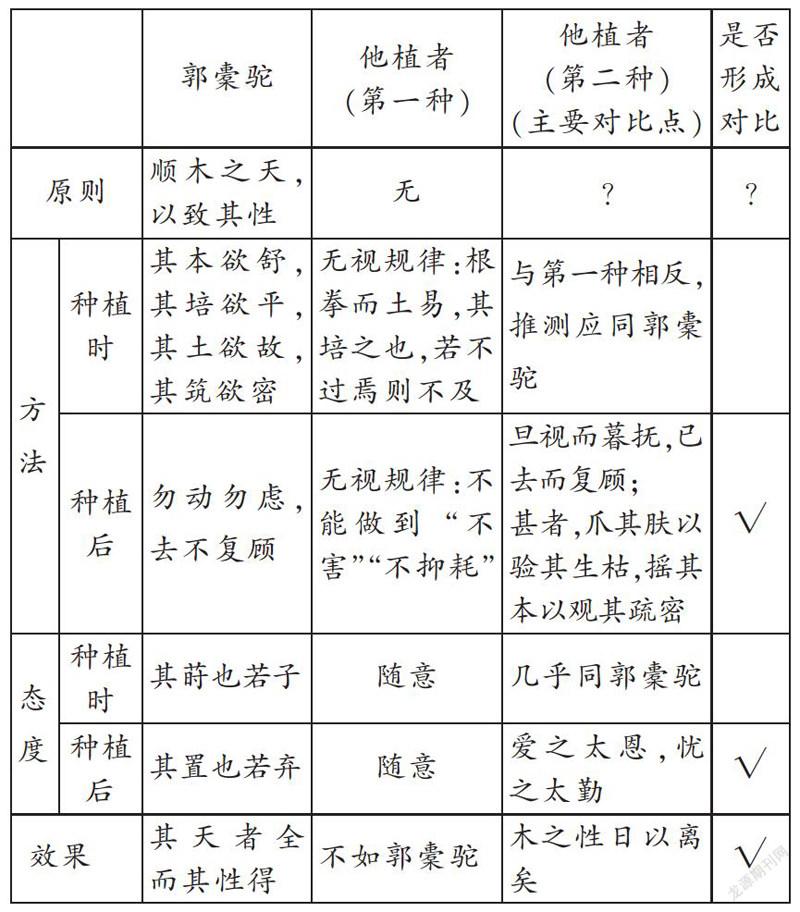

這段話層次非常清楚:(1)總說原則,“順木之天,以致其性”;(2)細說方法,“植木之性”與“既然已”分別從“種樹時”與“種樹后”兩階段闡明“順”的要點;(3)闡明“其蒔也若子,其置也若棄”的態度及效果;(4)以“故”字引出“結論”,與他植者最關鍵的區別在于“不害”與“不抑耗”。表格表示如下:

郭橐駝說了這么多種樹經驗最終是要說什么呢?“故”這個字很清楚地將關鍵提取出來了:在種植過程中,像對孩子那樣精心呵護的目的是不妨礙其生長;種植完成后則應讓它自然生長,像丟棄了它不是真的不管它了,而是為了不損傷它的果實。所以郭橐駝所說的“順木之天”,不強調努力種樹中如何去做的過程(即如何使“本舒”“培平”“土故”“筑密”),而是強調“養木”時“不害”“不抑耗”的宗旨。因此,第三段“總括種樹經驗,也暗含了全文的寓意”其實在“故吾不害其長而已,非有能碩茂之也;不抑耗其實而已,非有能早而蕃之也”一句。

2.從行文邏輯推斷文章主旨

仔細分析行文上最重要的對比與類比兩個邏輯,也會發現文章的主旨關鍵是“不害”與“不抑耗”。

先看郭橐駝和他植者的對比。郭橐駝說到了兩種“他植者”:一種是“根拳而土易,其培之也,若不過焉則不及”,這種人種樹是隨意為之的;另一種是“愛之太恩,憂之太勤”,這種人種樹是付出了很多心力。郭橐駝與他們相比較的目的是什么?要從郭橐駝對種樹方法比較的總結句來看。他說:

雖曰愛之,其實害之;雖曰憂之,其實仇之,故不我若也。吾又何能為哉!

“故不我若也”的原因在于“害之”“仇之”。誰“害之”“仇之”?哪種做法是“害之”“仇之”?不是第一種人,也不是第二種人“種植時”做到“本舒”“培平”“土故”“筑密”的兢兢業業,而是種植后的養護太過導致“害其長”“抑耗其實”。

兩種種樹人雖然態度不一,方法不一,但有一點是相同的,即都不能做到“不害”與“不抑耗”,因為第一種人在種植時隨意而為,甚至違背基本種樹常識,期待他們種植后遵循規律,“不害”“不抑耗”是不可能的;第二種人養護太過,更一定做不到“不害”與“不抑耗”。這兩種人,第一種人的問題顯而易見,關鍵在于第二種人。他們努力種樹,甚至比郭橐駝還要“愛崗敬業”(前文說的“窺伺效慕”大約說的也是他們),但其實是迷惑性最強、危害最大的一種人。因此,從論述篇幅與行文結構看,郭橐駝與他植者的對比關系重點都應放在他與第二種人上,如下表所示:

這里有一個問題:這第二類他植者種植時也和郭橐駝一樣嚴謹,是否也是秉持著“順木之天”的原則呢?原文中沒有說,但從他們的行為來看,僅在種樹時能夠把握“凡植木之性”并認真做到,是不能算作“順木之天”的。因為樹木的天性不僅僅是需要什么樣的栽種條件才能長,也包括需要什么樣的養護環境才能長得“壽且孳”。第二類他植者過分的養護違背其天性,沒有做到“順木之天”,恰恰是因為他們其實并不真正了解樹木的生長規律,只偷學到郭橐駝種植時的外在皮毛,并沒有得其精髓。因此,之所以說郭橐駝能夠抱定“順木之天,以至其性”的原則,首先是他了解樹木生長規律,然后才是順應規律。二者在種樹原則上也構成鮮明的對比。

弄清楚兩種種樹情況的真正區別,明白郭橐駝的訣竅在“不害”“不抑耗”,就可以解決本文開頭指出的兩個解讀問題,郭橐駝前后對種樹與官理的論述就一致了,文章類比結構也就嚴謹了。

文末點明寫作目的的“傳其事以為官戒也”一句中,“戒”的真正內容也就不言而喻了——借鑒郭橐駝“不害”“不抑耗”的辦法,“戒害、戒抑耗”,寬簡為政,與民休息。

3.從思想主題看文本重點

以“順木之天,以致其性”為全文關鍵還會帶來一個問題,就是對《種樹郭橐駝傳》思想傾向的理解。《種樹郭橐駝傳》因為與《庖丁解牛》在內容與語言表達上的高度相似,常常用來進行比較學習。學生在理解兩篇文章主題時,往往抓住“順木之天,以致其性”與“依乎天理,因其固然”,認為二者主題相同,都是“自然無為”。這是并未真正讀懂兩篇文章。

郭橐駝雖然也以“順應自然規律”為種樹宗旨,但與莊子借以闡發“游世”哲學的《庖丁解牛》有本質區別。正如《教師教學用書》所說:“(《種樹郭橐駝傳》)這一觀點看似與老莊學派的‘道法自然一脈相承,但柳宗元并不是主張‘無為,本文其實體現的是柳宗元在中唐儒道合流背景下的儒家積極的濟世思想。”[1]133如何讓學生從文本出發厘清二者的區別呢?比較郭橐駝與庖丁的自述的要點:

郭橐駝:橐駝非能使木壽且孳也,能順木之天,以致其性焉爾。……故吾不害其長而已,非有能碩茂之也;不抑耗其實而已,非有能早而蕃之也。……雖曰愛之,其實害之;雖曰憂之,其實仇之,故不我若也。吾又何能為哉!

庖丁:臣之所好者道也,進乎技矣。……是以十九年而刀刃若新發于硎。

可以很清楚地看到,郭橐駝雖希望樹木“壽且孳”,但關鍵做法只是“故”引出“不害”“不抑耗”;而庖丁是因“所好者道也”才努力升級技藝,總結性詞語“是以”強調實現“養刀”的效果。可見,郭橐駝“順應自然規律”的出發點不是為尋求規律本身,“養樹”才是根本目的,“順應”只是方式手段,“無為(“若棄”)”更是手段中的一部分,走的是從現實出發又歸結到有益民生的路徑,因此是借道家的方式手段來實現積極“入世”、匡世救民的儒家社會理想。庖丁“順應自然規律”的出發點則是追求“道”本身,以此來“養刀”,是從內心出發又回到“游心”上,才是真正的道家思想代表。

兩文思想傾向上的區別如表格所示:

三、從《種樹郭橐駝傳》反思文本解讀方法

綜上所述,《種樹郭橐駝傳》一文解讀的關鍵不在想當然的“順木之天,以致其性”一句,而需要回歸文本,從寫作目的“傳其事以為官戒”入手,思考 “官戒”內容到底是什么,重新審視郭橐駝的自述,分清層次,抓住“故”字引出的關鍵結論,才能真正讀懂本文的結構與主旨。實際教學中,教師往往將郭橐駝自述“橐駝非能使木壽且孳也,能順木之天,以致其性焉爾”一句,作為對理解全文內容的關鍵。如鐘義民(2010)、劉生權(2017)、程海濱(2020)都以“順應天性”為主旨解讀本文,更有如楊保春(2002)直接從道家思想層面解讀本文,這些解讀天然地遵循教參看法,忽視對文本本身的細讀。這也促使我們反思解讀文本的正確路徑。

所謂“讀書之法,在循序漸進,熟讀而精思”。“熟讀”首要在讀層次,找到文章的總起句、總結句或文意轉換句,理清文章結構,確定內容重點,可以兼顧宏觀與微觀,準確把握文本內容;“熟讀”其次在讀內涵,品味字詞與細節,還原人物形象,揣摩作者態度,挖掘文辭的言外之意,深入認識文本的文學價值與思想價值;最后,“熟讀”要讀作者匠心,比如精心選取的敘事視角、有意設計的邏輯反常處、陌生化的修辭手法等,借助敘事學知識加深對文本內容理解。只有立足于對文本本身的“熟讀”,“精思”才有意義,否則就是空中樓閣,站不住腳的。

————————

參考文獻

[1]教師教學用書·語文(選擇性必修下冊)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[作者通聯:張 倩,北京市清華大學附屬中學;邱道學,北京市清華大學附屬中學]