基于中醫傳承輔助平臺挖掘《名醫類案》《續名醫類案》疫病組方用藥規律*

梅麗冰,余恒旺

(1.廣州中醫藥大學,廣東 廣州 510405;2.茂名市中醫院,廣東 茂名 525000)

《說文解字》曰:“疫,民皆疾也。”[1]是指每人皆能被感染疫病之意。早在《素問·刺熱論篇》中就闡述了疫病的傳染特點:“皆相染易,無問大小,病狀相似”,及其預防方法為“正氣存內,邪不可干,避其毒氣”[2]。吳又可所著《溫疫論》中,將疫病之病源歸為“非風非寒,非暑非濕,乃天地間別有一種異氣所感”[3],并創制治療濕熱疫之名方“達原飲”。及至《廣瘟疫論》《傷寒瘟疫條辯》《疫疹一得》[4-6],進一步論述了疫病的病因病機及辨治方法,并提出了溫熱疫、暑熱疫等概念,對疫病有了更深入的認識與理解。可見,疫病具有強傳染性、高危害性、感病癥狀相似性等特點。公元前243年至公元1911年,我國有史可考的重大疫情有300多次,在中華文明大部分歷史時期,中醫學是中華民族應對疫病的唯一醫學。中醫藥在疫病防治中具有重要地位[7-8]。

《名醫類案》[9]由明代醫家江瑾、江應元、江應宿父子三人編撰而成,是我國第一部醫案類書籍,其收集了歷代名醫的臨床治病精粹。其中卷一“瘟疫”記載了虞恒德、汪石山、江應宿等著名醫家診治疫病的醫案,并加以闡述。《續名醫類案》[10]系清代醫家魏之琇撰輯,所錄醫案是中醫臨床實證的智慧結晶。其中卷五“疫”收錄了孫文垣、喻嘉言、盧不遠、吳又可、張路玉、楊乘六、陸養愚、繆仲淳等著名醫家治療疫病醫案,析治嚴謹。

由中國中醫科學院、中國科學院自動化研究所攜手開發的中醫傳承輔助平臺(V2.5)軟件[11],其運用關聯規則分析、復雜熵聚類算法,對相關資料進行采集、檢索、統計、分析等多環節處理,在挖掘傳統中醫中藥、名醫名方、中醫經驗傳承等方面發揮了極大作用[12]。本文應用上述軟件,對《名醫類案》《續名醫類案》中符合標準的疫病處方進行挖掘,探究明清以前著名醫家診治疫病的用藥經驗,希為臨床治療疫病貢獻思路。

1 資料和方法

1.1 資料來源 《名醫類案》[9]卷一“瘟疫”、《續名醫類案》[10]卷五“疫”中醫案。納入標準:(1)含完整處方信息的醫案;(2)治療后癥狀好轉的醫案。排除標準:(1)神話、傳說性質的醫案;(2)僅單味藥組成的處方;(3)中藥外治的處方醫案。最后納入93則疫病醫案,共含93首處方,涉及110味藥物。

1.2 研究方法

1.2.1 數據規范 以《中藥大辭典》[13]為參照,對上述110味藥物名稱進行標準化處理,如“干葛”→葛根、“花粉”→天花粉、“蔞仁”→瓜蔞仁、“山梔”→梔子等。

1.2.2 數據采集 采集數據前,先對3名中醫學碩士研究生進行中醫傳承輔助平臺(V2.5)軟件培訓直至熟練操作,由其中一人應用軟件“臨床采集”板塊對93則疫病醫案處方進行采集,另兩人對所采數據進行確認、比對、修正,以保證數據真實無誤。

1.2.3 數據分析 利用“統計報表”板塊統計疫病數據庫中所涉藥物的使用頻率、性味、歸經特點,利用“數據分析”板塊中“方劑分析”對處方藥物進行數據挖掘。

2 結 果

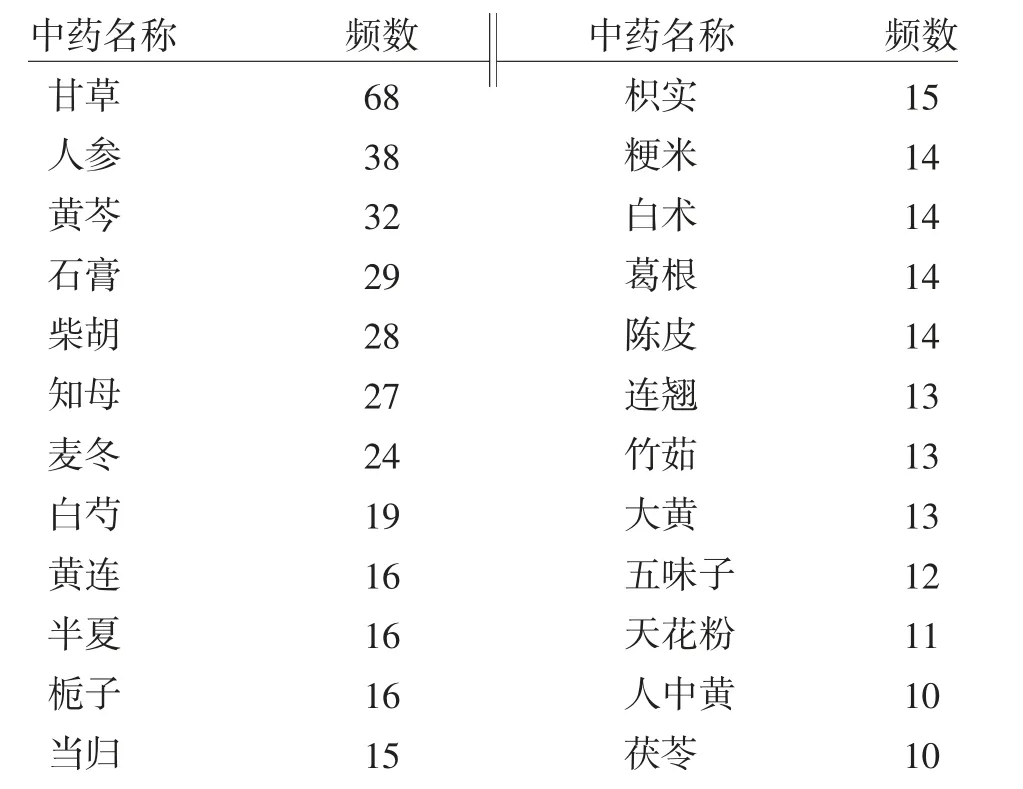

2.1 用藥頻數統計 所建疫病數據庫共收錄中藥110味,高頻藥物(頻數≥10)有24味。(見表1)

表1 93首疫病處方中的高頻藥物統計表(頻數≥10)

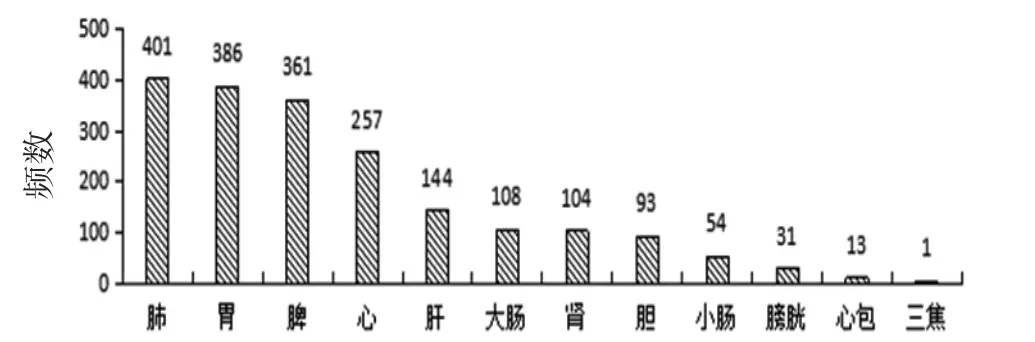

2.2 藥物歸經統計 疫病處方110味藥物中,以歸肺、胃、脾經藥物居多,使用頻數分別達401、386、361次。(見圖1)

圖1 藥物歸經及頻數直方圖

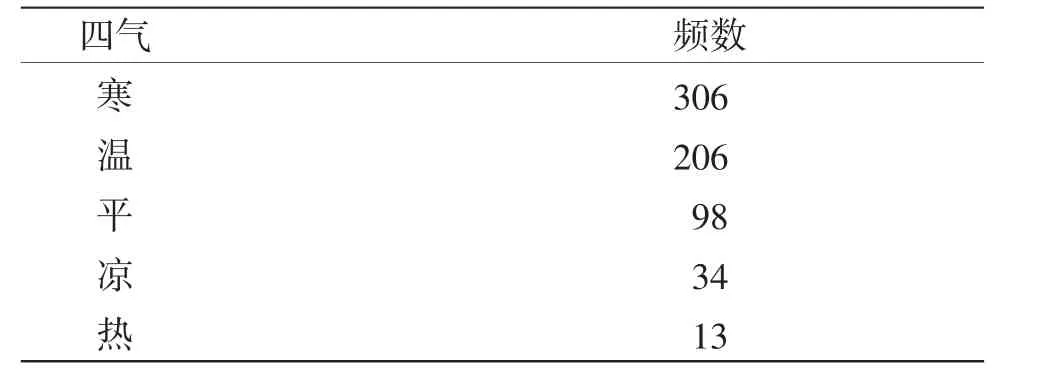

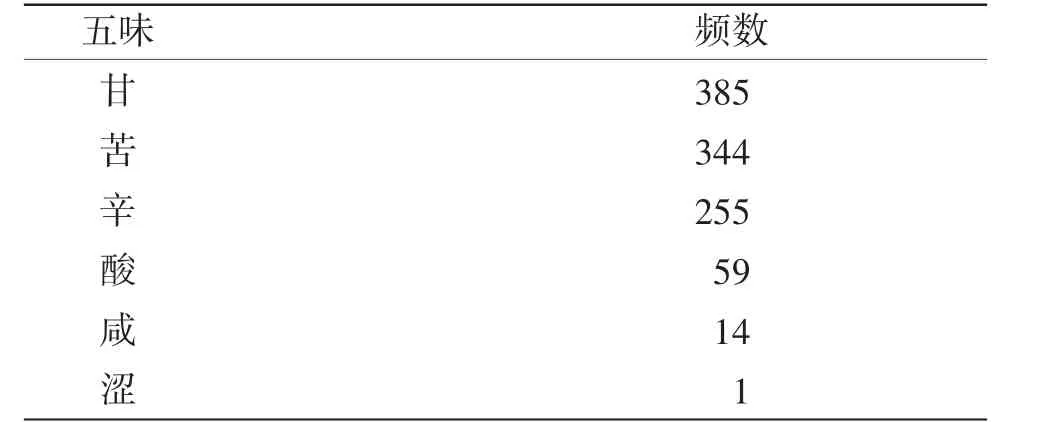

2.3 藥物性味統計93則疫病處方中,所用藥物藥性以寒、溫多見,藥味以甘、苦、辛為主。(見表2~3)

表2 93則疫病處方藥性使用情況

表3 93則疫病處方藥味使用情況

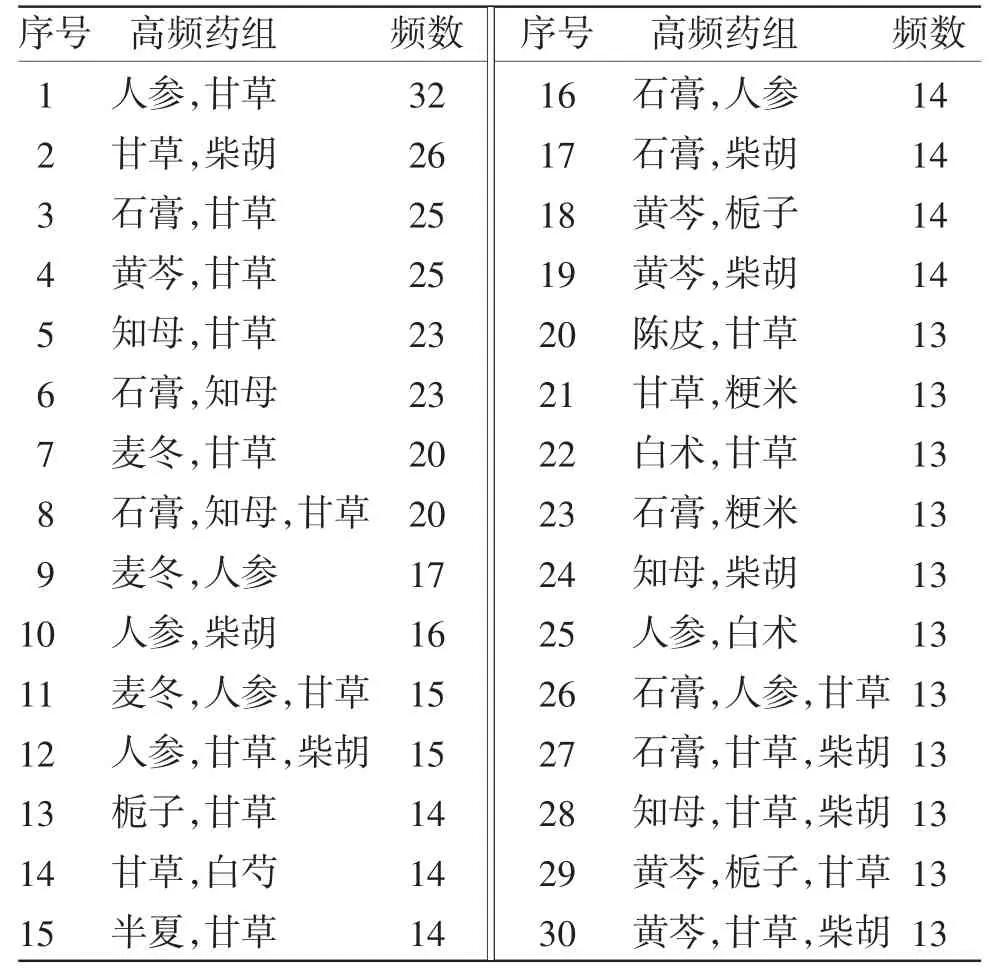

2.4 運用關聯規則分析挖掘高頻藥物組合 進入“數據分析”板塊中的“組方規律”操作界面,將支持度個數設置為13,置信度設為≥0.7,挖掘高頻藥物組合。(見表4)

表4 93首處方中高頻藥物組合(頻數≥13)

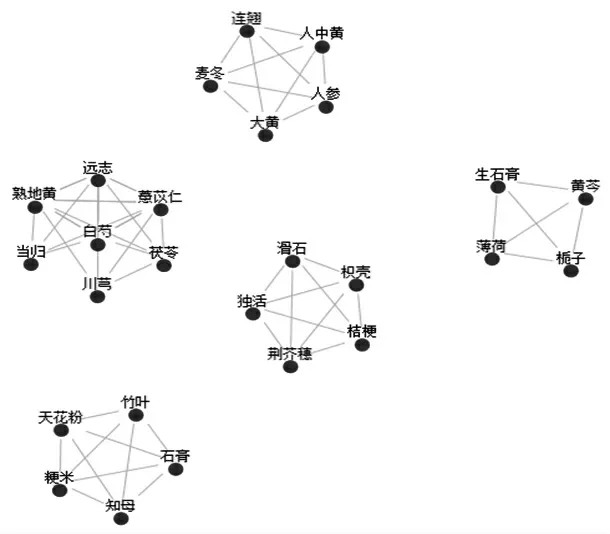

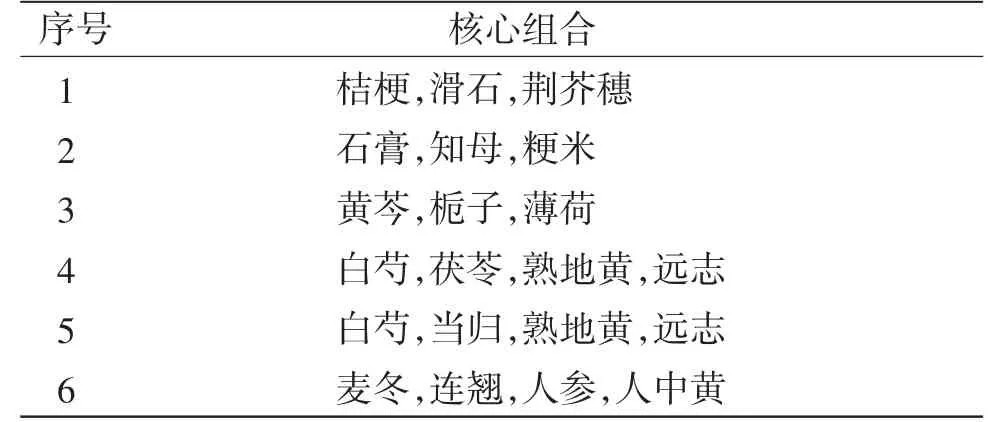

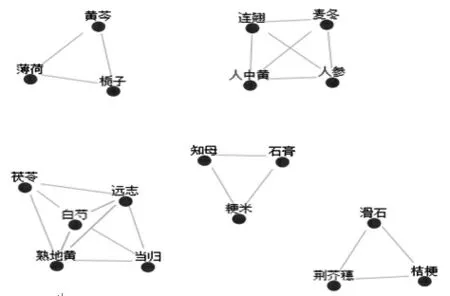

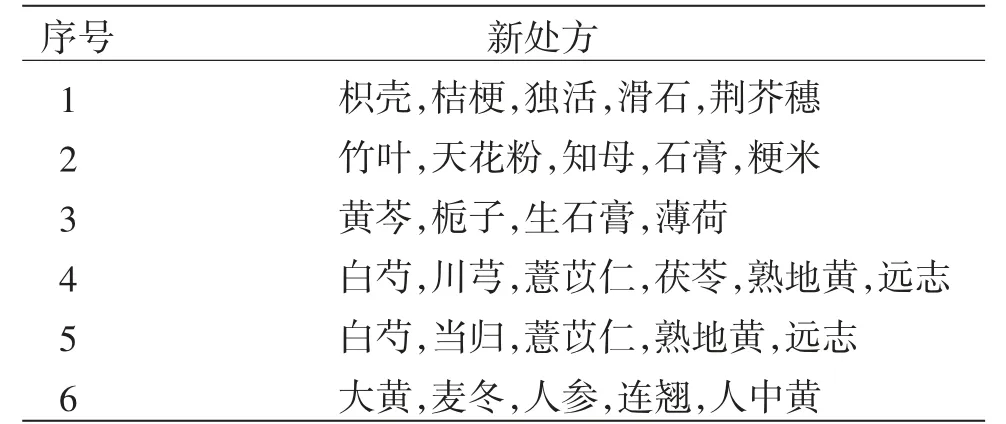

2.5 運用復雜系統熵聚類法挖掘核心藥物組合 對93首疫病處方進行復雜系統熵聚類分析,將相關度設置為8,懲罰度設置為2,挖掘出6個核心藥物組合。(見表5、圖2)運用無監督熵層次聚類算法,在核心藥物組合基礎上進一步演化出6個潛在新方。(見表6、圖3)

圖3 熵聚類分析的治療疫病潛在新處方網絡圖

表6 基于熵聚類治療疫病的6個潛在新方

圖2 熵聚類分析核心藥物組合網絡圖

表5 93首處方中核心藥物組合

3 討 論

本研究借助中醫傳承輔助平臺(V2.5)軟件,采集、統計、分析《名醫類案》《續名醫類案》中疫病相關醫案用藥情況,以探求古代醫家治療疫病的用藥規律,共納入符合標準的醫案93則,處方93個,藥物110味,其中,藥物性味以寒、溫為主,甘、苦、辛味多,多入肺、胃、脾等經。具體用藥情況如下:

3.1 高頻藥物 通過分析發現,明清以前治療疫病的常用高頻中藥中,甘草、人參用藥頻率最高,可見扶正法在疫病治療中的重要性,正如《景岳全書·疫癘》[14]所言:“傷寒瘟疫,俱外侮之證,惟內實者能拒之。”如虛人感邪則以補養托邪為去路,又病久體虛或病之后期邪去正虛,取補虛扶正之法。扶正有補氣、補血、補陰、溫里之分,處方中以人參、甘草補虛扶正,補脾益肺,《本草易讀》[15]言人參可用于“四時瘟疫熱毒表里俱者”;白術、茯苓健脾益氣;知母、麥冬、天花粉、葛根等養陰生津;當歸、白芍斂陰養血活血,高頻藥物中未見補陽藥,提示陽虛并非疫病的普遍特征。祛邪有清熱、解表、理氣、祛濕、活血等法,其中處方以清熱藥使用為多:石膏、知母、連翹、竹茹、人中黃、大黃等清熱瀉火解毒;半夏、黃芩、黃連辛開苦降,清熱燥濕解毒;枳實、柴胡、陳皮開通氣機。其中,《瘟疫論》中對大黃的應用,有“逐邪勿拘結糞”一說,提倡有是證便用是藥,且對疫郁發黃,妊娠時疫,瘟疫脹滿,疫邪發熱等方面皆有奇效[16]。以上提示清熱解毒,降濁瀉火,補益氣血、滋陰生津等法在疫病的治療中有一定的普適性。

3.2 藥物性味歸經 明清以前治療疫病常用藥物性味為寒、溫,甘、苦、辛,歸經多見于肺、胃、脾經。治療疫病的藥物寒類、溫類居多,一寒一溫,看似矛盾,實則不然,本病為“疫癘之氣”所感,為外感實邪,非偏性大之藥物不可祛邪,故以苦寒藥物清熱瀉火解毒,又輔甘溫性藥物補脾益肺扶正。歸經主要以肺、胃、脾經為主,心、大腸等次之,因疫癘之氣多從口鼻而入,肺胃與外界相通,外邪直中;脾為后天之本運化水谷精微,喜燥惡濕,濕礙脾則易生痰,痰郁化火易上犯心神則可見感疫譫語發狂;肺與大腸相表里,肺氣失清肅下降則腸腑氣機失調見大便難解等癥。以上提示古代醫家治療疫病具肺、胃、脾、心、大腸等多臟同治的特點。結合本次新型冠狀病毒肺炎特點,陳光敏[17]認為新型冠狀病毒肺炎的病位為上焦肺系,中焦脾胃,后危及上焦心包下焦腎元。鄭一等[18]發現本次疫情與藏象理論中的“肺-脾-大腸”之間的病機特點高度吻合。可見,古今醫家對疫病的病位認識基本一致。

3.3 藥物組合 在疫病治療高頻常用藥物組合中,甘草和其他藥物一起出現的頻率最高,除與補氣藥(人參)合用常見,也多與清熱藥(石膏、知母、黃芩、梔子)、解表藥(柴胡)合用。甘草為藥中之“國老”,甘、平,歸肺、心、脾、胃經,《湯液本草》曰其“可上可下,可內可外,有和有緩,有補有泄”[19],具有調和諸藥,扶正和中之作用。由表中多見補氣藥+清熱藥、清熱藥+清熱藥、清熱藥+解表藥、補氣藥+解表藥、補氣藥+理氣藥組合形式出現,提示古代醫家在治療疫病時既重視清熱瀉火、解表散邪,又注意固護正氣、益氣和中。

3.4 新方挖掘 運用復雜系統熵聚類算法,得出6個核心藥物組合,其揭示處方中有核心作用藥物配伍最關鍵的信息[20]。例如核心藥物組合1“荊芥穗-滑石-桔梗”中荊芥穗辛香透散、解表之邪,滑石甘淡滑利,使里熱從下竅而出,配以桔梗開提肺氣,使淫邪內外分消,表里同治,其思想與袁長津教授治療疫病的思路相合[21]。核心藥物組合2“石膏-知母-粳米”可見白虎湯影子,提示疫病可見大熱、大汗、大渴、脈洪大之陽明氣分熱盛類證,石膏、知母甘寒滋潤、清熱生津,協以粳米緩和調中,適用于疫病肺胃熱盛之證。核心藥物組合4、5中“遠志”隨“白芍、熟地黃、當歸”而見,遠志辛開苦泄,溫通安神,交通心腎又能祛痰,提示疫病遷延可能出現心神不安、痰阻心竅之證,因此在滋陰養血扶正同時,需注重補益心氣、安神定志、祛痰開竅。這些新的藥物組合又演化形成6個潛在新方,其治療原則包括解表、清熱、理氣、瀉下、祛濕、滋陰、補氣、養血等,為我們臨床上治療疫病提供了新的思路和參考。

4 小 結

本研究通過收集、整理《名醫類案》《續名醫類案》中治療疫病的處方,利用中醫傳承輔助平臺(V2.5)軟件對獲取的處方藥物數據進行挖掘,分析醫案中治療疫病的組方用藥規律,發現明清以前醫家治療疫病祛邪扶正并重,用藥以宣肺清熱、健脾理氣、補益氣血、滋陰生津為主,可為現代臨床治療疫病提供參考。

本研究仍存在不足之處:挖掘所得新方缺乏實際臨床應用,療效未能明確,還需進一步研究實踐,方可用作疫病治療之新方。