基于中醫傳承輔助系統的宋代治療消渴方劑組方規律分析*

李 敏,曹 淼,彭 娜,鄧奕輝,何清湖

(1.湖南中醫藥大學,湖南 長沙 410208;2.湖南中醫藥高等專科學校,湖南 株洲 412012;3.湖南旺旺醫院,湖南 長沙 410016)

宋代是我國古代科技發展的高峰時期,由于經濟文化的發達、宮廷對醫學的重視[1],以及一批“儒醫”的出現,中醫學在宋代也有了極大的發展[2-4]。宋代出現了許多重要醫家和著作,包括許多治療消渴方藥。古人所稱之“消渴”大致相當于現代醫學中的糖尿病[5],而糖尿病目前已是我國最為常見的慢性非傳染性疾病之一[6],其影響全身,失治誤治可引起諸多并發癥,如糖尿病周圍神經病變、糖尿病眼病、糖尿病足等。已有許多研究表明中醫藥治療糖尿病有一定優勢[7-8],且古人治療消渴的方劑中蘊含著豐富的信息等待今人發掘。筆者通過運用中醫傳承輔助系統,對宋代治療消渴方劑的配伍規律進行研究,對分析宋代消渴規律及指導當前的糖尿病的防治有一定理論上的禆益。

1 資料與方法

1.1 處方來源 搜集宋代載有治療消渴病方藥的代表性文獻,包括綜合性醫著、方書、專書、類書、醫案、醫論、醫話等幾十種古代醫籍,如《太平惠民和劑局方》《扁鵲心書》《集驗背疽方》《孫真人海上方》《三因極一病證方論》《蘇沈良方》《靈苑方》《察病指南》《圣濟總錄》《圣濟總錄纂要》《證類本草》《太平圣惠方》《全生指迷方》《是齋百一選方》《易簡方》《針灸資生經》《普濟本事方》《濟生方》《楊氏家藏方》《仁齋直指方論(附遺)》《醫說》《雞峰普濟方》《衛生家寶方》《類編朱氏集驗醫方》等。

1.2 處方篩選 對文獻中“消渴”專篇中的方劑,或文獻所收方劑主治癥中含有“消渴”“三消”“上消”“中消”“下消”“肺消”“脾癉”“腎消”“兩消”“消癉”等病癥名者均予以收入。凡“消渴”“三消”等主病癥中含有其他病癥者,依據其主治證加以鑒別,凡屬消渴病合并癥者均加以收入。以丸、散、丹、湯等內服劑型為研究對象,其他劑型不計在內。

1.3 處方的錄入與核對 對納入的文獻通讀全文,記錄以下內容:年代、文獻來源、方名、主治、組成、藥量、劑型共7項。方劑名稱以文獻中記載方名為準(若無明確方名,如僅寫“又方”之類,依搜集整理時順序依次命名為“消渴第**方”)。藥物名稱以普通高等教育十一五國家級規劃教材(新世紀第二版)《中藥學》[9]為標準,常見異名直接改為規范名稱,如“小草”改為“遠志”。少見異名通過查閱《中醫大辭典》[10]予以規范。《中藥學》中未出現藥物參考《中藥大辭典》[11],《中醫大辭典》《中藥大辭典》均未收錄的中藥記錄原名,對此類藥物錄入系統時不標注屬性、功效等。雙人核對將原始信息錄入中醫傳承輔助系統(V2.5),利用系統自身功能建立數據庫。共獲得方劑563首。

1.4 數據分析 點擊中醫傳承輔助系統軟件中“數據分析”模塊中“方劑分析”,進行組方規律分析,參考文獻[12-13]步驟進行組方規律方析。中醫傳承輔助系統是計算機技術與傳統醫學結合,采用改進互信息法、復雜系統熵聚類等數學方法對中醫臨床中非標準化及個性化信息進行管理、分析,其優點在于可以從古籍醫案到名老中醫經驗,從疾病規律到用藥規律等進行深入研究。其平臺將復雜數學方法模塊化、可視化,使研究者只需結合中醫藥理論和臨床實際對數據進行分析就可有效總結規律,而不必完全掌握繁復的數學推導過程。其缺點在于數據錄入相對復雜和機械,操作相對不夠智能,且其研究多針對用藥配伍,暫無法研究藥物用量之間關系[14]。

2 結 果

2.1 四氣五味 納入563首宋代治療消渴方劑共包含300種藥物,藥物總頻數為3 828。對所有藥物的四氣五味進行統計,四氣不同占比從高到低依次為:性寒藥42.0%(126/300)、性溫藥27.0%(81/300)、性平藥23.0%(69/300)、性涼藥4.6%(14/300)、性熱藥2.6%(8/300)。五味不同占比從高到低依次為:甘味藥69.0%(207/300)、苦味藥37.6%(113/300)、辛味藥23.3%(70/300)、咸味藥0.9%(27/300)、酸味藥6.7%(20/300)、澀味藥4.6%(14/300)。

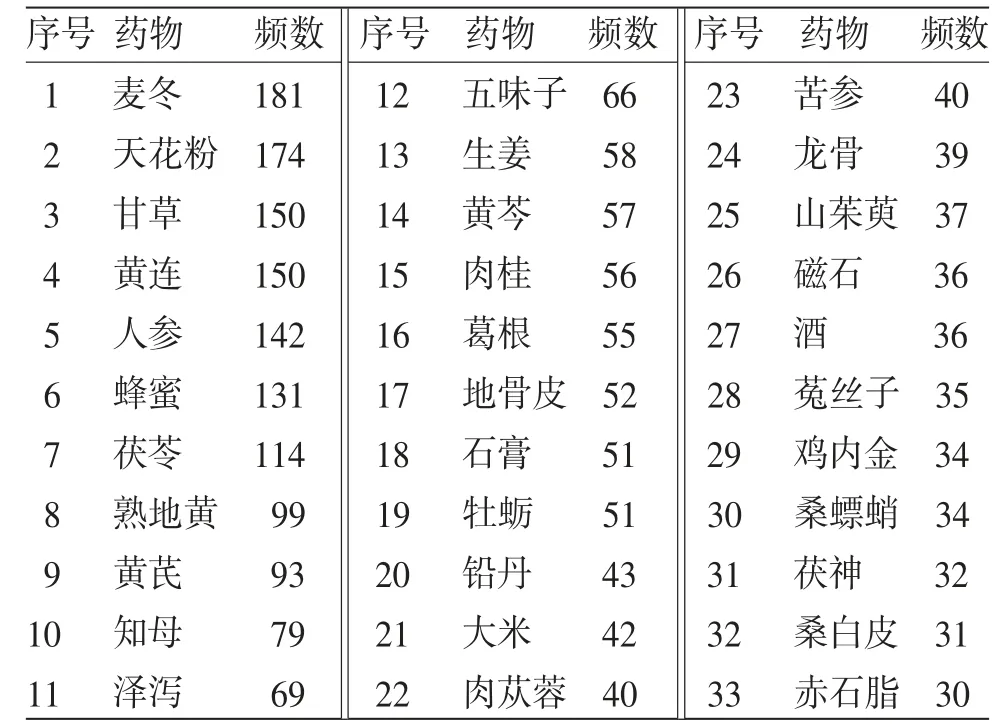

2.2 用藥頻數 對這300種藥物進行頻數統計,可得到宋代治療消渴藥物頻數。以頻數大小為序,大于等于30的藥物共有33味,具體見表1。

表1 宋代治療消渴方劑中使用頻數≥30的藥物

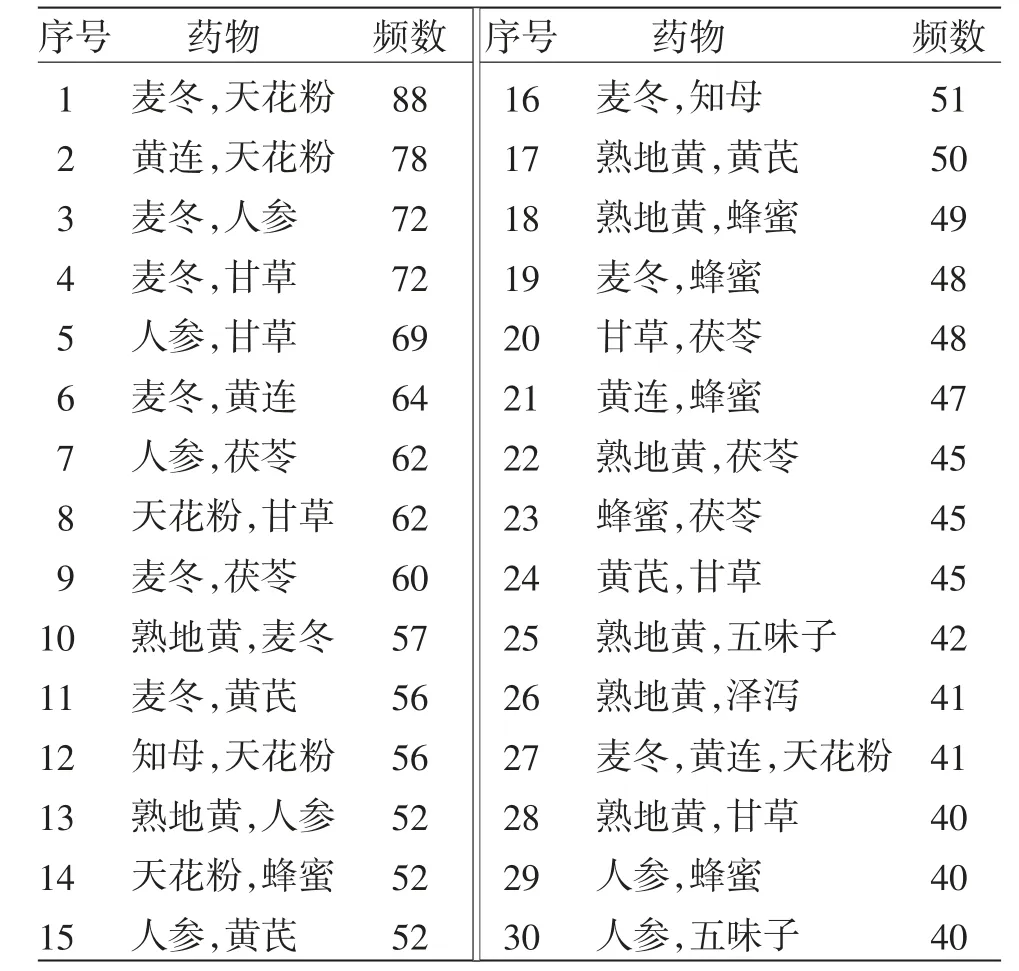

2.3 基于關聯規則的方劑組方規律分析 對方劑進行組方規律分析,設置支持度20,置信度0.6,以組合頻數大小為序進行展示。表2為出現頻數≥40的組合。

表2 宋代治療消渴方劑中頻數≥40的組合

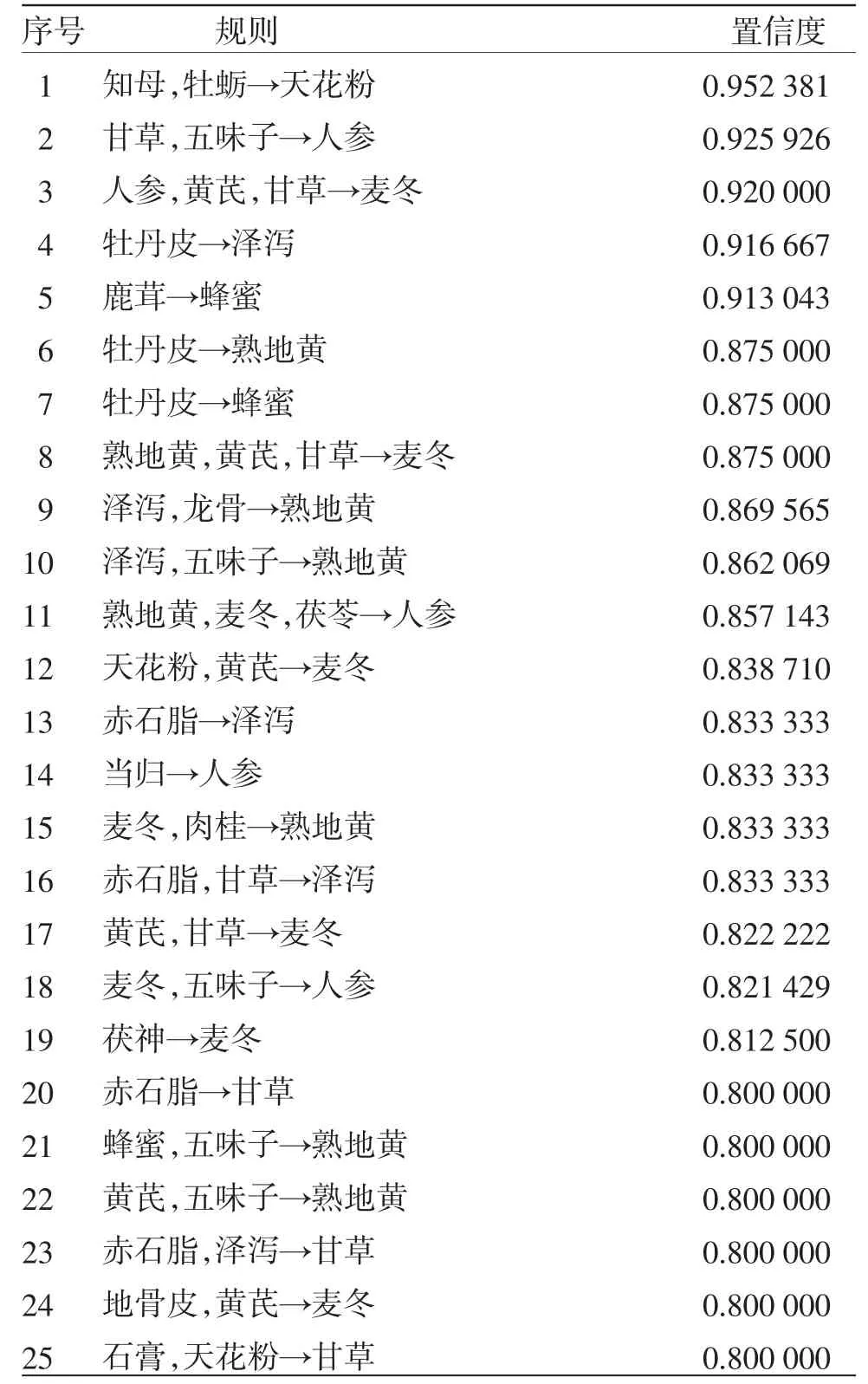

點擊軟件平臺中的“規則分析”按鈕,分析藥對的用藥規則。其中“關聯規則”的含義是,當出現左側的藥物時,出現右側藥物的概率。置信度為0.6時共獲得關聯規則138條,取其置信度≥0.8的關聯規則列出,共有25條。(見表3)

表3 宋代消渴方劑中藥物組合關聯規則(置信度≥0.8)

2.4 基于改進互信息法的藥物間關聯度分析 設置相關度為8,懲罰度為2,進行聚類分析,得到方劑中兩兩藥物間的關聯度,以關聯系數大小為序,列出前30對,結果見表4。

表4 基于改進互信息法的藥物間關聯度分析

2.5 基于復雜系統熵聚類的核心組合分析 以改進的互信息法分析結果為基礎,以相關系數與懲罰系數為約束,基于復雜系統熵聚類,演化出3~5味藥物核心組合,共計91個,見表5。

表5 基于復雜系統熵聚類的宋代治療消渴的藥物核心組合

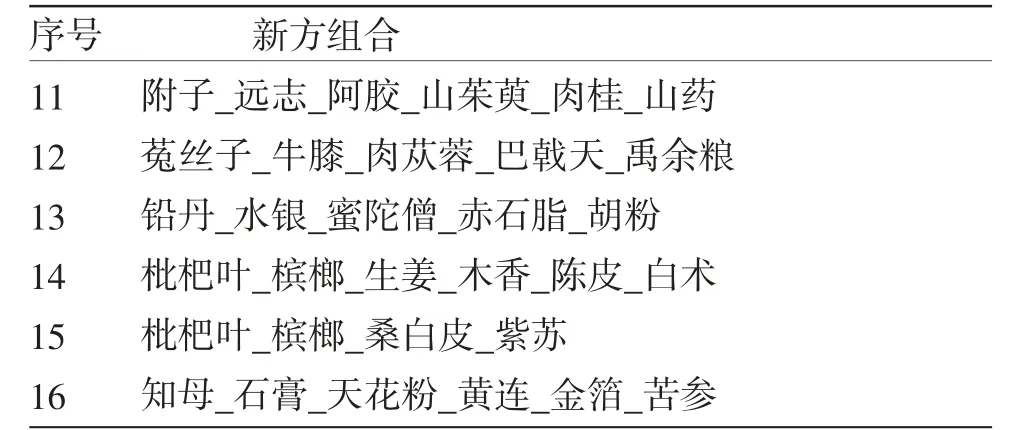

2.6 基于無監督熵層次聚類新處方分析 新處方分析基于熵層次聚類,進一步組合,形成基于宋代治療消渴方劑配伍規律的新處方,具體見表6。

表6 基于無監督熵層次聚類的宋代消渴方劑新處方

續表6:

3 討 論

本研究基于中醫傳承輔助系統對宋代治療消渴的配伍規律作了較為深入的挖掘。從用藥的四氣屬性來看,宋代治療消渴以寒藥為主,經統計性寒藥占所有藥物的42.0%,其次為性溫藥物,占27.0%。這種組方規律與歷代認為消渴是陰虛為本,燥熱為標的認知是相符合的[15]。唯陰虛為本,患者多呈陽熱之象,故需寒性藥滋陰以抑陽;同時陰虛畢竟不同于陽實,在清虛熱之時,應注意顧護人體陽氣和生機,因此多在清虛熱之中加以溫補之品,這也符合《黃帝內經》中“陰中求陽,陽中求陰”的學術思想[16]。從五味屬性進行分析,主要藥物為甘味、苦味,其次為辛味,由于系統對藥物屬性標注中缺乏“淡”味,因此無法統計淡味的分布情況。結合四氣來看,可以看出宋代治療消渴均甘寒、苦寒藥物為主,甘寒可滋陰以治消渴之本,苦寒可以清火以祛消渴之標,輔以辛溫之品,防止苦寒太過傷人陽氣和甘寒太過阻滯氣機。從方劑出現藥物組合模式分析,宋代醫家治療消渴重視補益,其中尤重滋陰,滋陰藥物又以麥冬為核心藥物。麥冬可與多種藥物配伍,如與滋陰藥(天花粉、熟地黃、蜂蜜等)、清熱藥(黃連、知母等),補氣藥(黃芪、人參等)。除麥冬外,還重視熟地黃的應用,其多與各種補益藥物結合,如五味子、黃芪、人參等共奏滋補益陰之效。黃連在宋代治療消渴方劑中雖然用藥頻數較高,位列第四位,但是藥物配伍組合規律性不強,多與麥冬、天花粉相伍,在方中起清熱作用。

宋代方劑呈現此特點與其同時代醫家對消渴認識是一致的。如宋朝太醫院所編《圣濟總錄》[17]曰:“消癉者膏梁之疾也,肥美之過積為脾癉,癉病既成,乃為消中,皆單陽無陰,邪熱偏勝故也。養生之士,全真煉氣,濟其水火,底于適平,若乃以欲竭其精,以耗散其真,所受乎天一者,既已微矣,復飫肥甘,或醉醇醴,貪餌金石以補益,引溫熱以自救,使熱氣熏蒸,虛陽暴悍,腎水燥涸,無以上潤于心肺。”認為消渴之疾乃由于“單陽無陰”而致人身“腎水燥涸”、心肺失潤而成。以此推之,則治療之時應以補陰抑陽,滋腎水潤心肺為要,故也應以補陰為主,清熱藥為輔。《扁鵲心書》[18]也言:“此病由心肺氣虛,多食生冷,冰脫肺氣,或色欲過度,重傷于腎,致津不得上榮而成消渴……若服降火藥,暫時有效,日久肺氣漸損、腎氣漸衰,變成虛勞而死矣。”其明確提出消渴不宜用大劑、長期清熱藥,過用造成肺腎陽氣虛損,于人有害。竇材又提出:“若脾氣有余,腎氣不足,則成消中病,脾實有火,故善食而消。腎氣不足,故下部少力,或小便如泔。孫思邈作三焦積熱而用涼藥,損人不少。蓋脾雖有熱,而涼藥瀉之,熱未去而脾先傷敗。”即認為雖中焦有熱,但不宜直接用涼,脾氣有余的同時考慮到腎氣不足,要益腎降火,故方中多需配伍麥冬、熟地黃、五味子、地骨皮等。基于熵層次聚類宋代治療消渴處方所得的治療消渴新處方共16個,通過分析可以發現新處方中仍以補益為主,主要使用補陽藥物如鹿茸、巴戟天、肉蓯蓉,滋陰之熟地黃、阿膠、百合、羊髓。另一個特點是其中含有許多金石類藥物,如胡粉、金箔、赤石脂、蜜陀僧等,可能與宋代治療消渴使用金石類藥物較多有關。

綜上所述,本研究基于中醫傳承輔助系統,對宋代治療消渴的方劑配伍規律進行了挖掘和分析,一定程度上揭示上宋代對消渴的治療認識,對當今治療糖尿病的方劑配伍提供了一定理論參考。