發作性睡病患者臨床表現及多導睡眠監測結果分析

楊學金

摘要:目的:對發作性睡病患者臨床表現及多導睡眠監測結果進行分析和探討。方法:以我院2021年4月-2021年9月期間收治的30例發作性睡病患者為研究對象,以患者年齡為依據進行組別劃分。>18歲納入成人組,共計14例;≤18 歲納入青少年組,共計16例。對比兩組患者主要臨床表現以及多導睡眠監測結果的差異。結果:臨床表現方面,青少年組、成人組出現日間嗜睡、睡前幻覺表現的比例相當(P<0.05);青少年組出現猝倒發作、失眠障礙、睡眠癱瘓、OSA、PLMD、RBD表現的比例顯著低于成人組(P<0.05)。多導睡眠檢測結果方面,青少年組TST、SE值顯著高于成人組(P<0.05),SL、RL、AHI、PLM值顯著低于成人組(P<0.05)。結論:青少年和成人發作性睡病患者在主要臨床表現和多導睡眠監測結果方面存在明顯差異,進行疾病診斷時,應當關注患者年齡因素,輔助以多導睡眠監測,在積極識別典型癥狀的同時,加強對于非典型癥狀的排查,以此提升疾病診斷準確性。

關鍵詞:發作性睡病;臨床表現;多導睡眠監測;年齡

【中圖分類號】R74 ?【文獻標識碼】A ?【文章編號】1673-9026(2021)12--01

發作性睡病是一種與睡眠障礙相關的慢性神經系統疾病。以往臨床關于發作性睡病的診斷大多以國際的ICSD-2標準為依據,但由于發作性睡眠患者臨床癥狀和睡眠中發作的肌陣攣性癲癇、阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征等疾病患者相似,因此容易誤診[1]。近年來,隨著現代睡眠醫學技術的進步和發展,尤其是多導睡眠監測技術的應用,使得臨床診斷發作性睡病的準確性明顯提升。為進一步明確發作性睡眠患者的癥狀表現和多導睡眠監測結果的特征,為臨床診斷疾病提供可靠依據。本次研究中,我們以30例不同年齡段的發作性睡病患者為對象,對患者臨床表現及多導睡眠監測結果進行了分析和總結。現報告如下。

1.資料與方法

1.1一般資料

以我院2020年3月-2021年3月期間收治的30例發作性睡病患者為研究對象,以年齡為依據將患者分為成人組(>18歲,n=14)和青少年組(≤18 歲,n=16)。成人組中,男8例,女6例;年齡19~68歲,平均(50.20±12.10)歲。青少年組中,男9例,女7例;年齡12~18歲,平均(14.19±2.84)歲。

1.2方法

統計兩組患者主要臨床表現,并展開相同的多導睡眠監測。嚴格依據國際10-20系統對定位和數據測量。準確記錄電極阻抗,至出現穩定圖形后定標,關燈記錄。監測期間,要求患者安靜放松、休息。次日6:00am再次對電極阻抗進行監測和記錄并定標,監測結束。

1.3觀察指標

觀察兩組患者的主要臨床表現,包括日間嗜睡、睡前幻覺、猝倒發作、失眠障礙、睡眠癱瘓、阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)、周期性肢體運動障礙(PLMD)、REM睡眠行為障礙(RBD)。計算兩組中出現上述臨床表現的比例。

記錄、分析兩組患者多導睡眠監測結果指標,包括總睡眠時間(TST)、睡眠效率(SE)、睡眠潛伏期(SL)、REM睡眠潛伏期(RL)、呼吸暫停指數(AHI)、腿動指數(PLM)。

1.4統計學分析

以常用計數技術資料及其他常用計量技術資料的兩種表示方式對各類型的統計資料分別進行了線性表示,并通過軟件spss18.0對各項資料展開卡方檢驗或線性檢驗,若均為P<0.05,證明了各類統計學的研究意義顯著。

2.結果

2.1兩組患者主要臨床表現比較

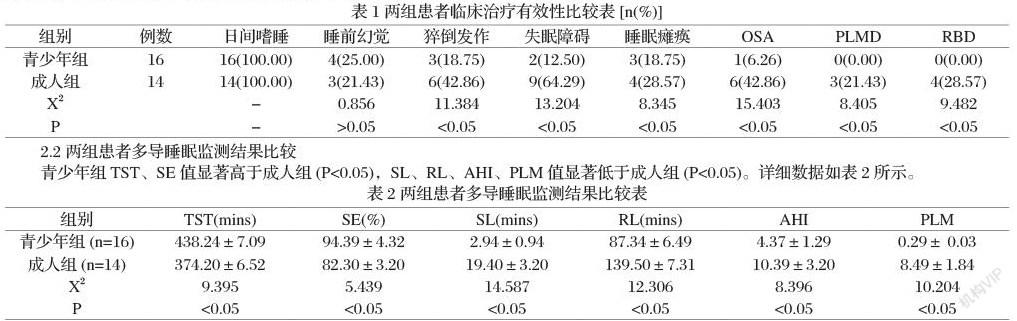

如表1所示,青少年組、成人組出現日間嗜睡、睡前幻覺表現的比例相當(P<0.05);同時,相較于成人組,青少年組出現猝倒發作、失眠障礙、睡眠癱瘓、OSA、PLMD、RBD表現的比例明顯更低(P<0.05)。

2.2兩組患者多導睡眠監測結果比較

青少年組TST、SE值顯著高于成人組(P<0.05),SL、RL、AHI、PLM值顯著低于成人組(P<0.05)。詳細數據如表2所示。

3.討論

現有研究證實,發作性睡病患者主要以日間嗜睡、睡前幻覺為典型癥狀,研究數據顯示,發作性睡病患者同時出現典型四聯癥的概率僅有10%左右,而日間嗜睡概率在100%左右、睡前幻覺概率在20%左右[2]。同時不同患者可能合并睡眠癱瘓、OSA等不同癥狀表現。與本次研究結論一致,即:無論是成人組患者還是青少年組患者,其以日間嗜睡為核心癥狀。同時,成人組患者和青少年組患者在其他臨床表現上有明顯差異,這也是造成發作性睡病容易誤診的重要原因。

本次研究顯示,青少年組出現猝倒發作、失眠障礙、睡眠癱瘓、OSA、PLMD、RBD表現的比例明顯低于成年組患者(P<0.05),分析原因可能在于隨著年齡的增加,睡眠結構的改變,使得患者更容易出現失眠、OSA、PLM和RBD等臨床表現。而青少年發作性睡病患者出現上述表現的比例更低,可能與患者病程較短以及睡眠結果無明顯改變有關。提示在對發作性睡眠患者進行診斷時,應當充分關注非典型性癥狀。

多導睡眠監測是現階段臨床診斷發作性睡病重要工具,具有可操作性強、經濟效益高的優勢[3]。本次研究多導睡眠監測結果顯示,青少年組患者SL、RL、AHI、PLM值顯著低于成人組(P<0.05),提示青少年患者的白天嗜睡情況更嚴重。

綜上所述,不同年齡段發作性睡病患者的臨床表現既有共性,也有明顯不同的個性。對此,臨床在對日間嗜睡患者進行鑒別診斷時,應綜合分析其臨床特征,并完善多導睡眠監測,以此提升疾病診斷的準確性。

參考文獻:

[1] 張曉,劉暢,孫海燕,等. 24例成人發作性睡病伴快速眼動睡眠期行為異常患者臨床及多導睡眠圖分析[J]. 中風與神經疾病雜志,2018,35(6):541-544.

[2] 李秀娥,郭曉紅,李月春. 發作性睡病的臨床特點及多導睡眠監測、多次小睡潛伏期試驗在其診斷中的應用[J]. 中國神經精神疾病雜志,2014(6):372-374.

[3] 翟怡,詹淑琴,王玉平,等. 發作性睡病快眼動睡眠期肌張力失弛緩特征與臨床表征[J]. 腦與神經疾病雜志,2021,29(9):529-533.